請求書を個人から会社へ発行する際の記載項目と作成のポイントを解説

監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)

更新

ビジネスにおける重要書類の1つである請求書は、企業から企業へ発行されるだけでなく、個人事業主から企業(会社)へ発行されることもあります。その際は、必要な記載項目やマナーを知り、適切に作成・保存することが大切です。

そこで本記事では、個人事業主が作成する請求書に記載すべき項目や、作成時のポイントを解説。併せて、個人事業主の請求書作成業務を効率化する方法もご紹介します。

個人事業主が請求書を発行するべき理由

請求書の発行は、法人・個人を問わず義務付けられているわけではなく、任意です。しかし、消費税法では、支払いを証明する書類がなければ、買手側は原則として仕入税額控除を受けることができません。

また、2023年10月1日からスタートしたインボイス制度では、適格請求書(インボイス)発行事業者は課税事業者から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付と交付した写しの保存が義務付けられています。

企業だけでなく、フリーランスなどの個人事業主は、取引先である買手側へ請求書を発行しています。その理由として挙げられるのが、一定期間内の取引金額を後でまとめて精算する掛取引をしていることです。

売手側からの商品やサービスの提供が完了すると、代金を請求する権利(債権)が発生。請求書の発行は、その債権を行使することを意味します。

その他、取引をした事実を請求書によって明確に残すことで、代金の回収のトラブルの発生を防止します。また、買手側である適格請求書発行事業者は、原則として、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となるため、適格請求書等の受領が必要です。

上記のような理由から、法人・個人を問わず、請求書は作成する必要があるといえるでしょう。

個人事業主が発行する請求書の記載項目

個人事業主が会社に請求書を発行する際に記載しておくべき項目は、下記のとおりです。2023年10月から開始しているインボイス制度では、買手先が適格請求書発行事業者の場合、一定事項が記載された適格請求書等の保存が必要です。適格請求書をもとに説明します。各項目を確認し、経理業務に役立ててください。

なお、免税事業者や適格請求書発行事業者以外の場合は、区分記載請求書を使用して請求書を発行します。

個人事業主の適格請求書の例

タイトル・題名

請求書のタイトル・題名は、「御請求書」などと記載することが一般的です。

同じ取引先に請求書を定期的に発行する場合は、「◯月分御請求書」と記載するとわかりやすくなります。

請求書の宛先

宛先には発注者の社名と事業部名、担当者の氏名などを記載します。なお、社名は請求先の名称を正確に記入してください。「(株)」などの略記は基本的に使用しません。

請求者(差出人)名

請求者(差出人)名は、請求書を発行する個人事業主の氏名または屋号を記載します。他にも、住所や電話番号を記載するのが一般的です。メールアドレスやFAX番号も必要に応じて記入します。

なお、屋号を用いる場合でも、振込先が個人名になっている場合は、請求書と入金先を照合しやすくするため、屋号と個人名を併記しておくことが重要です。

請求書番号

請求書番号を入れておくと、入金状況を確認する際に便利です。入れる場合は請求書の右上部分など、わかりやすい位置に統一して入れてください。番号で管理しない場合は、記載しなくても問題ありません。

発行日

請求書の発行日は、実際に請求書を作成した日や、請求が発生した日付などを指します。発行日をどの日付にするかは、取引先へ確認しておくことをおすすめします。

支払期日

支払期日は、請求書に記載した請求額を、いつまでに支払うのかを表すものです。個人事業主の場合は、取引先から指定されるケースが大半です。事前に確認しておいてください。

請求金額

請求金額は、税込金額を合計で記載します。軽減税率の対象となる品目と対象外の品目が混在する場合は全ての合計だけではなく、税率ごとの取引金額の合計を記載する必要があります。

請求内容

請求内容は、取引の内容を具体的に記載します。その取引が軽減税率の対象品目である場合は、その旨も記載しておく必要があります。

品番

品番は、同じ請求書の中で複数の請求を行う際に記載する通し番号です。複数回の取引の代金をまとめて請求する場合、内容をわかりやすくするため請求書内に品番を記載してください。

単価

単価は、購入された商品やサービスの1つ分の価格です。同一の商品・サービスを提供した場合でも、1つ分の価格を記入します。

数量

商品やサービスを売り上げた数量を記載します。「単価×数量」により、請求内容1つあたりの金額を算出可能です。

概要(備考)

請求内容に書ききれない補足するべき内容があれば、概要(備考)欄に記載します。

消費税の表示

消費税の表示は、売り上げた商品を10%対象分と8%対象分に分けて行います。請求内容の欄にチェックをつけるなどして区別することも可能です。

源泉徴収税額

源泉徴収とは、請求先の企業が報酬額から所得税をあらかじめ徴収するものです。原稿執筆料や講演料など、源泉徴収が義務付けられている報酬の場合には、源泉徴収税額を記載しておく必要があります。なお、請求先が源泉徴収税額を考慮して最終的にいくら振り込む必要があるのかをわかりやすく記載しておくとよいでしょう。源泉徴収税額を記載することで、請求を行う個人事業主自身も振り込まれる金額と源泉徴収税額を把握できますので、入金確認や確定申告時に確認が容易になります。

振込先

振込先は入金する金融機関です。銀行名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義を明記します。継続して取引をしている会社であっても、振込先は毎回請求書に記載してください。

特記事項

特記事項は、上記以外にも請求について取引先へ伝達すべき内容があれば記載します。振込手数料をどちらが負担するのかなどは、間違いが起きないよう記載しておくことをおすすめします。

適格請求書の記載項目

2023年10月から始まったインボイス制度では、適格請求書発行事業者は課税事業者から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の発行・交付した写しの保存が必要です。適格請求書発行事業者は、インボイス制度に則った請求書を発行しなければなりません。

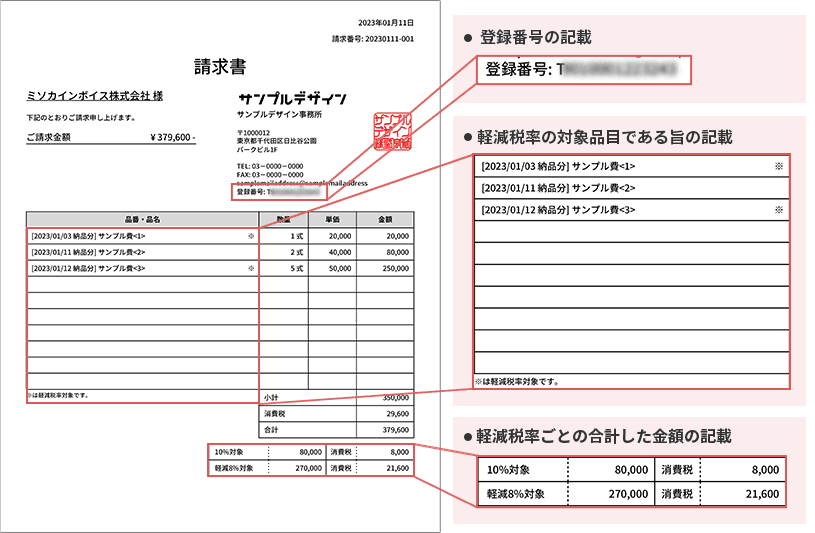

上記の項目の他に、「適格請求書発行事業者の登録番号」と「税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」「税率ごとの消費税額等」「取引年月日」の記載が必要となります。各項目の記載内容は下記のとおりです。

適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者が、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出後通知される番号のことです。番号は「T+13桁の番号」で構成されています。

税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

適用した税率と、その税率ごとに合計した金額を税抜価額または税込価額で記載します。

税率ごとの消費税額

税率ごとの消費税額等は、税率ごとに合計した消費税額を記載します。消費税相当額に1円未満の端数が生じた場合、「切り上げる」「切り捨てる」「四捨五入する」などの処理方法は任意です。端数は切り捨てにしている企業が多いといわれています。

取引年月日

適格請求書では取引年月日の記載が必要です。一括請求を行う場合は取引年月日と請求書の発行日が一致しないことがありますが、都度請求を行う場合は請求日=取引年月日という解釈が可能です。

個人事業主が請求書を作成する際のポイント

個人事業主が請求書を作成する際には、いくつかのポイントがあります。ここでは、押さえておきたい16個のポイントについて解説します。

1. 請求書を作成・送付する際のマナー

請求書を作成・送付するにあたっては、マナーを守ることが大切です。守るべき主なマナーは下記のようなものがありますので、請求書の作成・送付の際は注意してください。

請求書を作成・送付する際のマナー

- わかりやすいテンプレートを使用する

- 用紙は指定がなければ一般的なA4にする

- 「御中」と「様」を正しく使い分ける

- 添え状(送り状)を同封・同送する(郵送やFAXで送付する場合)

御中と様の使い分けは、企業や担当部署に宛てる場合は御中、取引先の担当者など個人名宛ての場合は様となります。なお「◯◯会社御中 ~~様」などのように、御中と様を同時に使うことはありません。個人名宛に送る場合は、企業名につける御中は省いて「◯◯会社 ~~様」などとします。

2. 取引先の書式

請求書のテンプレートは、買手先にとってわかりやすく、処理しやすいものであることが大切です。個人で判断せず、どのような書式が必要かを確認しておきましょう。

3. 担当者名の書き方

取引先が企業の場合は、さまざまな部署があり、多くの従業員がいます。請求書の窓口である担当者の氏名は正確に記載し、スムーズに処理してもらうことが大切です。

4. 支払期日を明記

支払期日は必ず明記してください。支払期日が明記されていないと、代金の回収が遅れてしまう可能性があります。

5. 請求金額の書き方

請求金額は、金額の前に「¥」をつける書き方と、最後に「円」を記載する書き方があります。どちらを使用するという決まりはないため、取引先である買手側と確認しておいてください。また、金額は3桁ごとに「,(カンマ)」をつけるのが一般的です。

6. 源泉徴収税額の有無

前述のとおり、ライターやデザイナー、講演者などで源泉徴収が義務付けられている報酬の場合、取引先であらかじめ報酬金額から源泉徴収税額を差し引いて入金されます。

源泉徴収の対象となる取引の場合は、あらかじめ取引先と源泉徴収税額の有無や請求書への記載についても確認しておくことが大切です。

7. 消費税額等の書き方

一般的に請求書には、「税込金額」「本体価格(税抜価格)」「消費税額等」の3つを明記します。取引先からの指定がなければ、この形式で記載しておくことをおすすめします。

なお、適格請求書では前述のとおり、税率ごとの消費税額等は税率ごとに合計した消費税額等を記載します。

8. 押印の有無

請求書への押印は、義務付けられているわけではありません。しかし、押印がないと請求書を受領してもらえない、社内で処理ができない企業もあります。請求書への押印は、トラブル回避のためにもあった方が良いといえます。

エクセルやワードなどで請求書を作成する場合は、電子印鑑を使用するか、印刷して押印してから郵送するか、スキャンしたデータを送るなどの方法があります。

9. 振込手数料の負担者の確認

特別な取り決めがなければ、振込手数料は債務者(振り込みをする側)が負担することが一般的です。

買手側(取引先)から振込手数料を負担するよう求められている場合以外は、手数料の負担を依頼する文言を請求書に記載しておくことをおすすめします。

10. インボイス制度への対応(課税事業者の場合)

インボイス制度が始まったことで、発注者が適格請求書発行事業者である場合は消費税の仕入税額控除の適用を受けるため、原則的に適格請求書の形式に則った請求書の交付・交付した写しの保存が必要となります。

個人事業主は必要に応じて適格請求書発行事業者の登録を行い、適格請求書の要件を満たす請求書を交付・交付した写しを存しなければなりません。

適格請求書発行事業者は、従来の請求書に加えて下記の項目を適格請求書に記載します。

適格請求書の記載事項

- 適格請求書発行事業者の登録番号

- 税率ごとの商品の税抜価格または税込価格の合計及び適用税率

- 税率ごとの消費税額等

11. 取引先の締め日に合わせて発行

請求書は、取引先の締め日に合わせて発行するのが一般的です。締め日の正確な日付については事前に確認しておきましょう。締め日に合わせて請求書を発行することで、代金の回収がスムーズになります。

12. 請求書の送り方

個人事業主から企業へ請求書を発行する際は、その送り方も指定されることがあります。郵送、メール、FAXなどの方法の中で、どの送り方にするかを事前に確認しておきましょう。

13. 封筒に「請求書在中」と明記

請求書を郵送する場合は、封筒に「請求書在中」と明記して、他の郵便物に埋もれてしまわないようにしてください。記載する位置は、縦書きの場合は表面の左下、横書きの場合は右下です。

14. 件名に「請求書」と明記

請求書をメールで送付する場合は、件名に「請求書」を送付する旨を明記してください。また、「【重要】」といった文言を件名の頭につけたり、「◯月分請求書の送付」というように請求月を併記したりするのもおすすめです。

請求書の件名の書き方についてはこちらの記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

15. 送付するタイミング

請求書を送付するタイミングは、取引形態が「継続取引型」か「受注請負型」かによって変わってきます。

継続取引型は、継続的に商品やサービスの発注を受けて提供する取引です。この場合、請求書は毎月決まったタイミングで送付します。

一方、受注請負型とは、継続的に注文を受けるのではなく、システムの受託開発などのように仕事を完成させて納品する取引のことです。この場合、基本的に請求書は納品したときに送付します。

16. 電子帳簿保存法への対応

2022年1月施行の電子帳簿保存法の改正により、電子取引のデータ保存が義務付けられました。2023年12月31日までは宥恕期間となっておりましたが、2024年1月1日以後に発生する電子取引からはデータ保存が完全義務化されています。そのため、請求書を電子データで送付・受領する場合は、電子取引のデータ保存要件に従って保存することが必要です。

適格請求書を電子交付した場合も、要件を満たす形式で適格請求書の写しを保存する必要があるため、忘れずに対応してください。

請求書管理ツールを利用し、スムーズな請求書発行を

個人事業主が企業へ請求書を発行する際は、記載するべき項目、マナー、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応など、押さえておくべきポイントがあります。

請求書のミスを減らして業務効率化を実現するためにも、請求書作成ソフトの活用がおすすめです。請求書作成ソフトには、日頃の請求・会計業務だけでなく、確定申告の際にも役立つ機能があるので、導入を検討してみてください。

弥生のクラウド請求書ソフト「Misoca」をご利用いただければ、請求書や見積書、納品書を効率的に作成でき、まとめて管理することもできます。経理業務の正確性を高め、負担軽減にもつながるでしょう。

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1

税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。