もう迷わない!見積書に「御中」を使うケースと使わない場合の記載例

更新

「見積書を作成したいけど、宛名に付けるのは御中でいいの?」「御中を使っても失礼にならないか心配…」見積書を作成する際、宛名に付ける敬称で迷う方は多いでしょう。

「御中」でいいのか、それともそれ以外の敬称を使うべきなのか、相手に失礼にならないか。どうすべきか不安な方もいるかもしれません。せっかく苦労して作成したのに、見積書を送った相手に「失礼だな」と思われるのは避けたいですよね。だからこそ、相手の信頼を損ねないためにも、作成時に気を付けたいNG例や、応用しなければならないケースを知っておく必要があります。

本記事では、「御中」を使うケースのほか、NGパターンや見積書作成時のポイントを解説します。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

見積書に「御中」がいるのは「相手が企業や団体の場合」かつ「担当者の名前がなかった」場合のみ!

見積書に「御中」を使うのは、次の2つの条件を満たした場合に限ります。

- 見積書の宛先(作成の依頼主や商品やサービスの取引先)が、企業や部署名など団体である

- 担当者名がない(特に指定されていない、あるいは不明である)

「御中」には、「その中にいる誰かへ」という意味があるからです。「誰か」ではなく、相手の名前がわかるなら、「御中」は不要です。例えば、「〇〇株式会社 御中」であれば「〇〇株式会社の中にいる方の誰か」宛てです。「社内の方であればどなたでもよいのでご確認ください」といった意思表示になります。

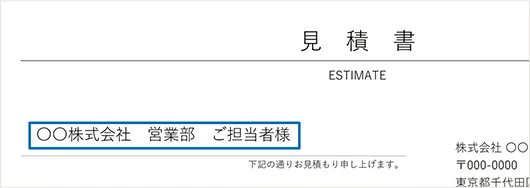

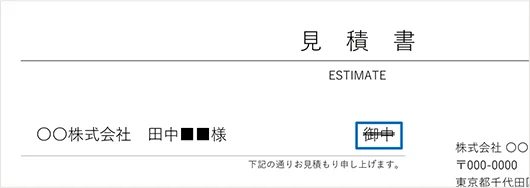

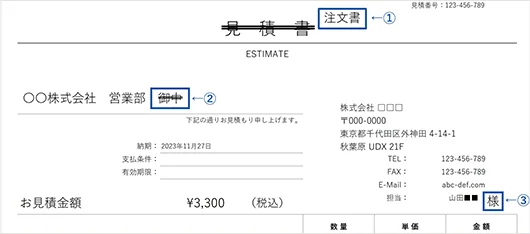

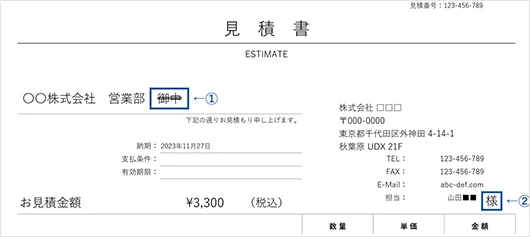

実際に、いくつか記載例を確認しましょう。

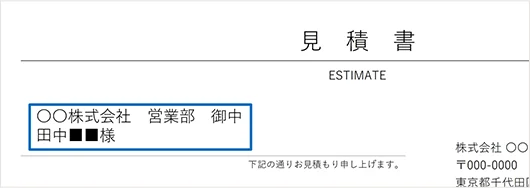

では、担当者がいるなど、宛先に相手の名前を書く場合はどうすればよいのでしょうか。それぞれ記載例を挙げて、解説していきます。

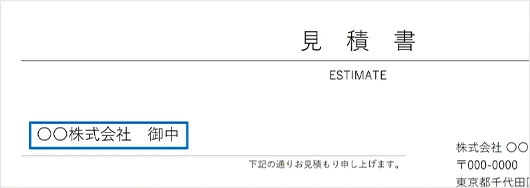

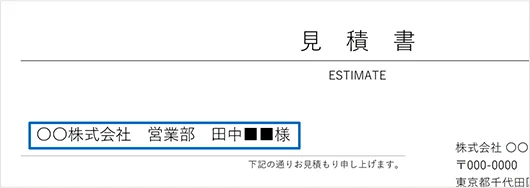

担当者がいる場合は見積書に「御中」ではなく「様」を使用する

担当者がいる場合は、下の例のように、「御中」ではなく「様」を使用します。担当者が存在するのに「御中」を使ってしまうと、担当者を差し置いた見積書となり、失礼さを感じさせる恐れがあるからです。

会社や部署宛てで送ると担当者に見積書がなかなか届かず、取引に遅れが生じる可能性もあります。担当者名まできちんと特定されていれば、郵送やFAXを受け取った人から担当者へ漏れなく届けられるでしょう。

見積は基本的に、取引先の担当者から(あるいは自社の担当者を通して)依頼されるものであり、担当者名を記載できる場合がほとんどです。相手側からあえて「会社名だけで」などと指定される場合は別として、見積書の作成依頼を受ける際には、会社名だけでなく、担当者の名前まで確認するのがベストでしょう。

対外的な文書には「殿」ではなく「様」を使うのが無難

個人名に使う敬称には「殿」もありますが、一般的な個人名への敬称としては「様」を使用します。「殿」という言葉には、目下の人や同格の人に用いるというイメージがあるからです。人によっては失礼な感じを抱かせるので、社外に向けた文書には「様」で統一するのが良いでしょう。

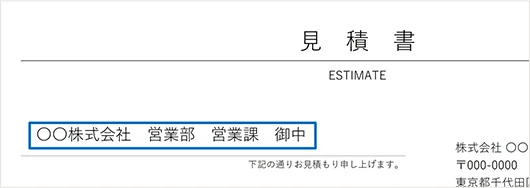

担当者がいるが名前がわからない場合は見積書に「ご担当者様」を使う

「担当者がいることはわかっているけど名前がわからない」という場合は、「ご担当者様」を使いましょう。

取引先から急に電話がかかって見積の依頼をされた場合など、先方が非常に急いでいて、相手の名前を聞く間もなく電話が切れてしまったなどのケースです。名前が聞けなかったからといって電話をかけ直すのは、相手に手間をかけることになるでしょう。

「〇〇株式会社 御中」として、担当者を無視するような形よりもむしろ良い印象になるでしょう。

「ご担当者様」で代替できるため、必ず「御中」を使わなければならないケースは少ないのです。

「各位」と「御中」の違い:「各位」は宛先に属する人全員を示す

「各位」は、複数人に宛てて「それぞれ皆様」を表す言葉です。つまり、「営業部各位」とすれば、営業部に所属する人全員に宛てることとなります。

見積書は基本的に、団体に属する誰かであったり、担当者個人に宛てたりする文書なので、「各位」を見積書に使うことは稀でしょう。

一般的には、社内向けの回覧や、外部宛ての価格改定表などお知らせ文書に使用されます。「その団体の中のどなたでも良いのでご確認ください」という場合は「御中」を、「全員確認お願いします」という場合は「各位」を使い分ける点を押さえておきましょう。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

かえって失礼に!見積書に「御中」がいらないNGケース2つ

「御中」を使うケースは、宛先が「企業や部署などの団体」かつ「担当者の名前がなかった」場合とお伝えしました。その2点を押さえておけば「御中」の使い方は基本的に問題ありません。

ただし、中には「わかっていてもつい間違えてしまう」といった場合もあります。そこで、作成時の見直しポイントとして知っておきたい、よくやりがちなNGケースを2つご紹介します。

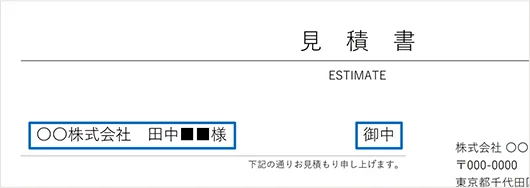

「〇〇株式会社御中 〇〇様」と二重敬語になっている

1つ目は、会社名や部署名など団体名のあとに「御中」を入れ、さらに担当者名のあとにも「様」を付けてしまったケースです。「御中」と「様」はどちらも敬称であり、敬語表現が重複している「二重敬語」になっています。

この場合は、次の例のように「御中」を削除します。

敬語を重ねても過剰な表現となるだけで、丁寧さが増すことはありません。人によっては不快に感じたり、マナーを知らないとして、軽視したりする恐れもあります。

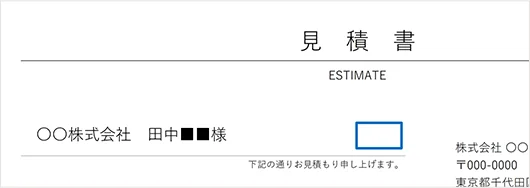

「〇〇株式会社 〇〇様 御中」と「御中」を消し忘れている

2つ目も、「御中」と「様」のどちらもが使われていますが、二重敬語のケースとは違った原因で起こったNGパターンとなります。

原因は、テンプレート(ひな形)に入力済みの「御中」の消し忘れです。ほとんどの会社では、見積書など作成頻度が高い文書にはWordやExcelでテンプレートデータを用意していたり、文書作成ソフトを使用していたりするのが一般的です。消し忘れがあった場合は、テンプレートの「御中」を削除しましょう。

また、会社のシステム上削除が難しい場合は、以下の例のように二重線で削除しましょう。

見積書テンプレートに「御中」が最初から入力されているケースが多く、デザインとして宛名の記入欄から少し離れて記載されている場合もよく見られます。

テンプレートは宛名や金額、商品名など必要事項を書くだけで作成できて便利なものです。しかし、入力に気を取られていると、最初から入っている文言を消し忘れる場合があります。あるいは、宛名とは別に敬称を入れる欄がある場合、前の使用時に入力した「御中」が、履歴として残っているパターンもあります。

入力後は必ず、印刷時の「プレビュー」でチェックしましょう。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

こんなときはどう書くの?見積書作成・依頼時の書き方パターン5つ

実務でよく迷いがちな、見積書作成・依頼時の書き方を5つご紹介します。

【作る側】営業代理からの依頼など担当者が複数いる場合

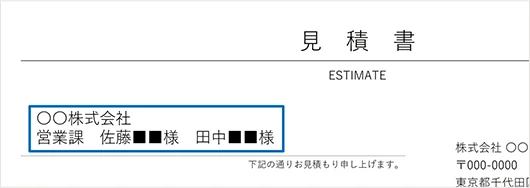

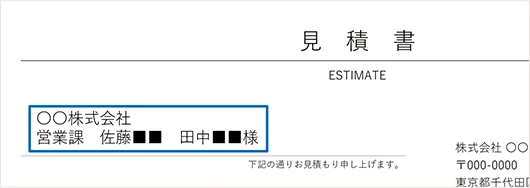

宛先に担当者名がある場合は「様」を付けるのが基本ルールです。では、担当者に営業と営業事務がいる場合など、複数人が担当者として指定された場合は、どのように書けばよいのでしょうか。

正しくは、以下のように個人名それぞれに「様」を付けます。

「様」という敬称は、それぞれ個別に用いるものです。上のNG例のように、最後にまとめて記載することは避けましょう。

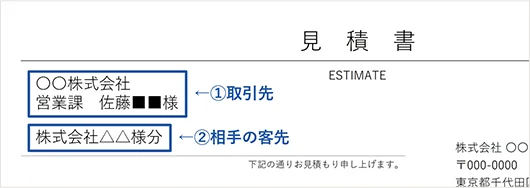

【作る側】相手の客先の会社名と担当者も記載する場合

取引先の担当者名だけでなく、相手の客先の会社名や担当者、あるいは最終的な購入者(ユーザー)の名前を見積書に記載する場合は、取引先のあとに相手の客先を記載します。

取引先と相手の客先の区別をはっきりつけたければ、相手の客先を「山田■■様分」としても良いでしょう。

取引先の客先の担当者名がわからない場合は、記載例2のように「(会社名)様分」と書いてもOKです。サービス・商品名や現場名を記載しておくのも、わかりやすいでしょう。

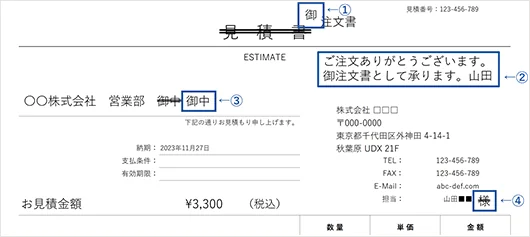

通常、送った見積書の内容を受けて注文に代わった場合は、相手先が注文書を作成します。

しかし、取引先によっては注文を急ぎたい状況などに、こちらが送った見積書を「注文書」として返信してくる場合もあります。

注文書として返信される場合は、下記の3点が変更されているのが一般的です。

-

1.「見積書」が「注文書」に書き換えられている

-

2.宛名の「御中」が二重線で消されている

-

3.自社の担当者名に「様」が付け加えられている

見積書を注文書として返信する場合には、基本的に次の2点を書き換えます。

- 相手先の社名や担当者名(相手先が二重線を引いた部分)に敬称を付け直す

- 自社の名前や担当者名に付けられた敬称に二重線を引く

書き換えた例を見てみましょう。

変更点は、以下の4つです。

-

1.「注文書」を「御見積書」とした(相手の「ご注文」を受けたことに対する丁寧な表現)

-

2.注文への感謝と、見積書を注文書として取り扱う旨のコメントを書き添えた

-

3.敬称が取り消されていたので「御中」を更に書き加えた

-

4.「様」を二重線で消した

注文書として受け取った旨を明示できるよう、上のようにコメントを書き添えておくと親切です。相手先の担当者によっては、手書きコメントに付記した署名にも「様」を書き入れる人もいます。少し手間はかかりますが、宛名だけでなく、自社名や手書き部分にも目を配り、敬称の書き換え漏れがないようにすると丁寧ですね。

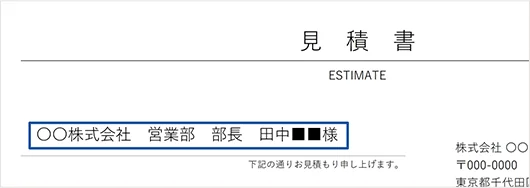

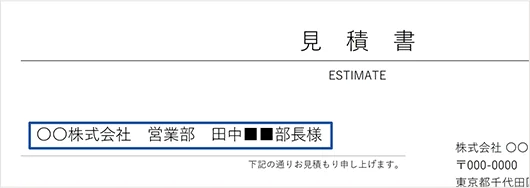

【作る側】相手が役職者の場合

宛先が「社長」や「部長」「課長」など役職名を伴う場合は、役職名には「様」を付けません。まずは、OK例とNG例を見比べてみましょう。

役職名は敬称に当たります。「課長様」のように「役職名+様」とすると、二重敬語になってしまいますよね。「様」を付けずに「〇〇部長」でも間違いではありません。一般的には「部長 〇〇様」で書くのが望ましいでしょう。

官公庁宛てに送る際は「役職+様(殿)」のケースも多い

公用文(官公庁の発行、あるいは官公庁に宛てて送る文書)などには、役職にそのまま「様」や「殿」を付ける慣例があります。

文化庁が編集した「「ことば」シリーズ21 言葉に関する問答集10」によると、もともと「殿」という敬称は、官職名や役職名に付けても問題はないとされています。「殿」は相手の地位の上下に関わらず使うことができ、公私の区別をはっきりさせる効果があるからです。

そして、昭和40年ごろから、いくつかの自治体で敬称を「殿」から「様」に切り替える動きも始まりました。現在では「市長様」「市長殿」と、役職名に直接敬称を付けるケースもよく見られます。

参考:文化庁「「ことば」シリーズ21 言葉に関する問答集10」

【受け取り側】見積内容を聞いて追加で質問したい場合

受け取った見積の内容に不明点や確認点があるときは、見積書に質問を記載し、送り返すケースもよくあります。

質問を書いて送り返す場合は、次の2点を修正する必要があります。

-

1.宛先にある自社名や担当者名への敬称「御中」や「様」を消す

-

2.相手先の担当者名(なければ会社名や部署名)に敬称を付ける

例を挙げて、具体的な修正ポイントを確認しましょう。

手書きコメントがある場合は、署名にも忘れず「様」を付けましょう。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

「御中」以外にも、知っておくと見積書作成がよりスムーズになる3つのマナー

最後に、知っておくとよりスムーズに見積書が作成できるようになるマナーを3つご紹介します。頭の片隅に入れておくと、悩まずに済むでしょう。

宛名が長い場合は改行しても問題ないので省略しない

会社名が長い取引先もあります。また、一般に多くある「営業部」などの部署名ではなく、欧文を日本語の読みにしたカタカナが並ぶ部署もあります。担当者名まで書き連ねると、テンプレートの宛名枠の幅に収まらない場合もあるでしょう。

宛名が枠内に収まらない場合、基本的には、

- 会社名

- 支社や支店名

- 営業所や工場名

- 部署名

といった区切りが付く部分で改行します。「部署名を書くだけで一行からはみ出してしまう」といった場合は、部署名の途中で改行しても問題はありません。むしろ、省略するほうが失礼にあたります。「株式会社」を「(株)」とするなど、正式名称以外の記載は避けましょう。

見積書を手渡しするときの封筒は宛名がなくてもOK

見積書を相手方に直接手渡す場合は、封筒に入れます。基本的には、手渡しの場合は封筒に宛名を書かなくても問題ありません。記載しても失礼には当たりませんが、もし記載する場合は「御中」はNGです。手渡す際には、目の前に担当者がいるからです。

宛名を書く場合は、「ご担当者のあなたに渡しますよ」という意思表示として、「〇〇様」と名前まで記載するのがマナーです。

見積書の具体的な封入方法・書き方については、「見積書の封筒マナー|図解でどこよりもわかりやすく解説 」にて詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

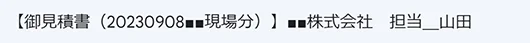

メールなどに添付するときは見積書の「ファイル名」に宛名は不要

見積書をファイル形式にしてメールなどに添付して送る場合、特に指定がない限りは、通常「ファイル名」に宛名を記載する必要はありません。

記載する際は宛名を書くのではなく、以下の内容がわかるように書きましょう。

- 見積書であること

- 見積書の発行日(あるいは依頼を受けた日)

- 見積書の内容(商品やサービス名など)

- 見積書の作成者(社名と担当者名)

ファイル名の例

OK例:「【御見積書】(日付)(商品・サービス名)_作成者(社名・担当者名)」

NG例:「〇〇株式会社 ご担当者様【御見積書】」そもそも受取側にとって「自社に送られてきた見積書だ」という情報は不要です。むしろ、担当者以外が見積書を参照したいときや、過去の見積書を遡って確認したいとき、ファイル検索しにくい弊害が生まれます。

実際に「OK記載例」と「NG記載例」を見比べてみましょう。

ファイル名を見れば、すぐに「いつ誰からどのような内容で送られたものか」わかるので、先方に喜ばれるでしょう。

NG例のように記載すると、「ファイル名を書き換えないと管理しにくい」と感じさせ、受取側に書き換えの手間をかける恐れがあります。

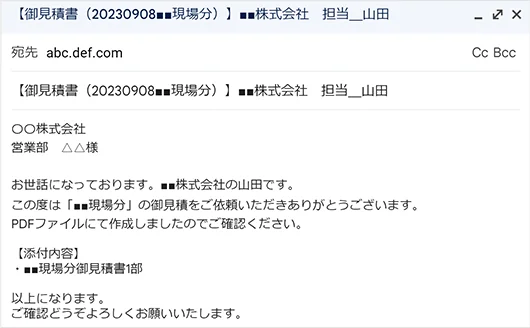

封筒・送付状・メール本文には宛名を書くが、メールの件名には不要

見積書を相手方に送る際、郵送時には封筒に送付状とともに入れて、FAX送信時には送付状を添えて送付します。

送付の際は、封筒や送付状にも宛名の記載が必要です。宛名に担当者名が指定されていないなら「御中」を、指定されている場合は「様」を使います。

また、メールで見積書ファイルを添付する際、件名に宛名は必要です。

メール本文の書き出し例

上のように本文を宛名から書き出し、見積を送付する旨を伝えます。

ただし、メールの件名には、先にご紹介した「ファイル名」と同じく、宛名はいりません。件名の役割は、メールの受信者に「誰からどのような内容で送られたか」を知らせるものだからです。

件名の例

OK例「件名:(日付やサービス名)の御見積書をお送りします。■■株式会社(担当者名)」

NG例「件名:△△株式会社 ご担当者様」

OK例のように記載すると、件名がずらりとメールボックスに並んだ際、見積依頼の内容(依頼日や依頼先の社名など)が一目でわかります。

いちいちメールを開封して確認する手間が省けるでしょう。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

まとめ

まず、見積書に「御中」がいるのは、「相手が企業や部署など団体」かつ「担当者の名前がなかった」場合のみです。

使わない場合は、

- 担当者がいる場合は、個人名+「様」を使うのが一般的

- 担当者名が不明の場合は、「ご担当者様」を使ってもOK

となります。

また、次の2点はよく間違えやすいケースです。

- 「〇〇株式会社御中 〇〇様」と二重敬語になっている

- 「〇〇株式会社 〇〇様 御中」と「御中」を消し忘れている

作成後は、印刷時の「プレビュー」を活用するなどして、ミスがないかよく確認しましょう。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。