確定申告時の納税方法は?納付期限や支払い方法、延納制度を解説

監修者: 齋藤一生(税理士)

更新

確定申告とは、1年間の所得と納めるべき所得税額を計算し、申告・納税する一連の手続きです。課税事業者は、別途消費税の確定申告も必要になります。

確定申告における納税にはいくつかの方法があり、利用しやすい方法を選ぶことが可能です。

ここでは、所得税・消費税それぞれの納付期限と支払方法、期日までに納付が難しい場合に利用したい延納制度と猶予制度、納付期日に遅れた場合のペナルティについて解説します。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

確定申告で確定した所得税・消費税の納付期限と納税方法

個人事業主の所得税の確定申告では、1年間(前年1月1日~12月31日)の所得や売上について税額を計算し、翌年の2月16日~3月15日までに申告・納税を行うのが原則です。

課税事業者に該当する場合は、これに加えて消費税の確定申告も必要となります。消費税の確定申告は、個人の場合、翌年の3月31日までが期限です。

所得税・消費税の申告・納付期限

| 税目 | 対象期間 | 申告・納付期限 |

|---|---|---|

| 所得税 | 前年1月1日~12月31日 | 翌年2月16日~3月15日※ |

| 消費税 | 前年1月1日~12月31日 | 翌年3月31日※ |

- ※土日祝の場合は翌平日が期日

確定申告は、「税務署に納めるべき税金額を申告し、納付する一連の手続き」です。つまり、申告だけでは終わらず、税金を納付して初めて手続きが完了します。申告後に納付書が送られてくることはないため、納税者は自分で納めるべき金額を確認し、納付しなければなりません。

また、所得税と消費税は、それぞれ別の納税手続きが必要です。金額を取り違えたり、片方だけ納めてしまったりしないように、申告内容をよく確認して、それぞれの税目ごとに正確に納税するようにしましょう。

所得税や消費税の納付には、下記の方法があります。なお、振替納税とクレジットカードによる納付の場合は後払いのため、資金繰りに余裕が持てます。

- 所得税の納付方法

-

- 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税

- e-Taxによる電子納税

- スマホアプリ納付

- クレジットカードによる納付

- QRコード※によるコンビニエンスストアで納付

- 金融機関または税務署の窓口での現金納付

-

※国税庁「[手続名]スマホアプリ納付の手続

」

- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

なお、2022年12月1日より、スマホアプリで納税ができるようになりました。スマホアプリでの納税方法について、詳しくは国税庁の専用Webサイト「[手続名]スマホアプリ納付の手続」をご確認ください。

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

確定申告の納税に振替納税制度を利用する

振替納税は、納税者本人の預貯金口座から、口座引落し(口座振替)によって納税する制度です。振替納税で納付する場合は、振替日までに、引き落とし口座に納税額分の資金を用意しておけば問題ありません。所得税を振替納税で納付する場合、振替日は例年4月中旬頃となります。

振替納税制度の利用方法

振替納税制度を利用するための手順は下記のとおりです。なお、一度口座の登録手続きを行えば、口座変更やとりやめの依頼がない限り、翌年以降も自動的に指定口座より所得税が引き落とされます。

- 振替納税制度の利用手順

-

-

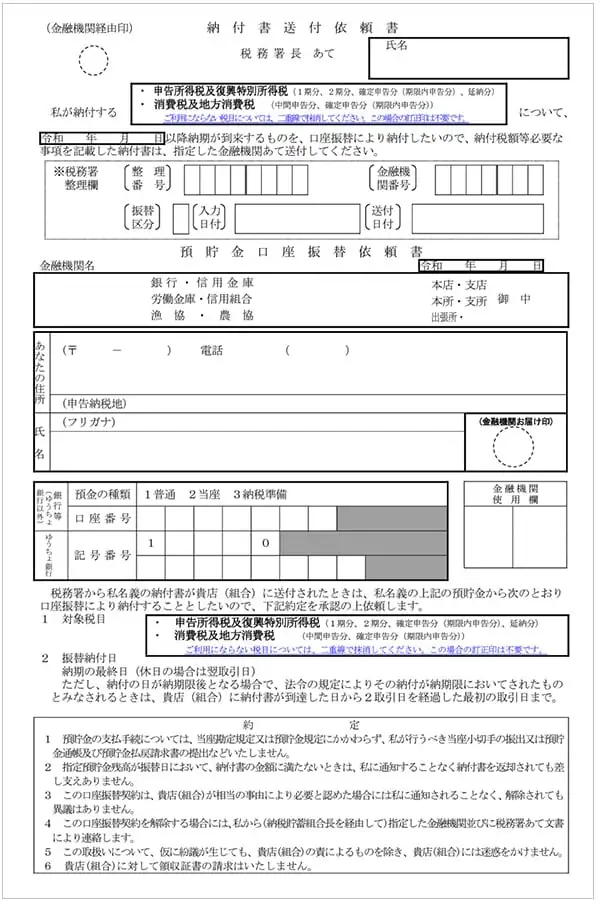

1.確定申告期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を準備する

-

2.依頼書の納税地を所轄する税務署、または希望する預貯金口座のある金融機関に提出する(e-Taxによる電子提出も可能)

-

3.手続きが完了すると、指定口座から自動的に所得税が引き落とされる

-

振替納税制度を利用できる金融機関

振替納税制度が利用できる金融機関は、下記のとおりです。ただし、インターネット専用銀行など一部の金融機関、インターネット支店では利用できない場合があるため、事前に確認することが大切です。また、定期預金や貯蓄預金等は対象外となるため、注意しましょう。

- 振替納税制度を利用できる主な金融機関

-

- 都市銀行、地方銀行

- ゆうちょ銀行

- 信用金庫、信用組合

- 労働金庫

- 農協および漁協

振替納税制度を利用する際の注意点

振替納税制度を利用する際にはいくつかの注意点があります。利用する前に把握しておくと安心です。

- 振替納税制度を利用する際の主な注意点

-

- 納税にあたっての領収書は発行されない

- 所轄納税地が変更となる場合、変更後の税務署に新たに振替依頼書を提出するか、変更前の税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する必要がある

- 口座残高不足による振替不能を防ぐため、振替日前日までに十分な残高を確保する(国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

」参照)

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

確定申告の納税に電子納税を利用する

電子納税とはe-Taxを使って納付する方法で、「ダイレクト納付」「インターネットバンキング(登録方式)」「インターネットバンキング(入力方式)」の3通りの方法があります。それぞれどのような方法か見ていきましょう。

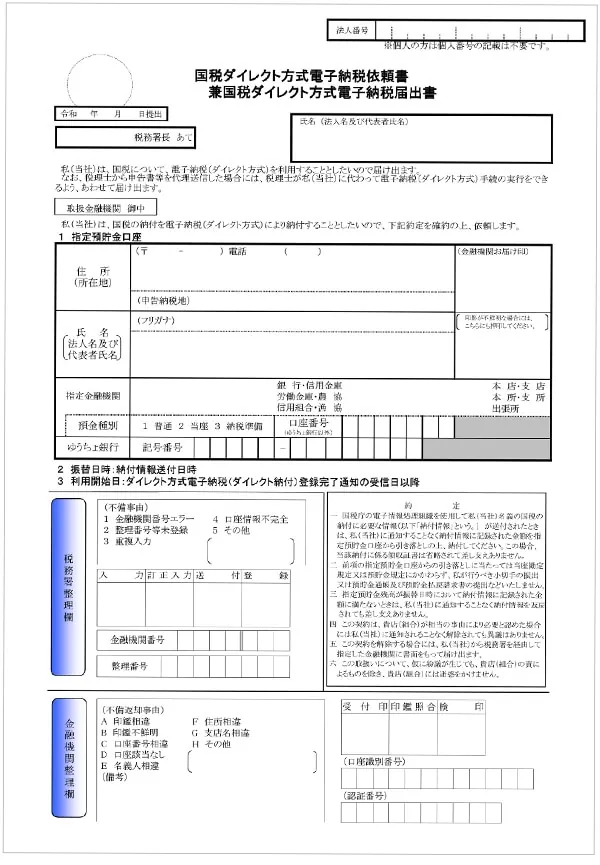

ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)による操作で、届出をした預貯金口座からの振替で納税する方法です。ダイレクト納付を利用するには、事前にe-Taxの利用開始手続きを行ったうえで、納税する約1か月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書

- ダイレクト納付の利用手順

-

-

1.e-Taxで確定申告を行う

-

2.メッセージボックスに送付された「納付区分番号通知」を確認し、「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかを選択

-

3.画面の指示に従って入力する

-

4.口座引き落としで納税が完了する

-

5.手続きが終わると「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに送付される

-

- ダイレクト納付を利用する際の注意点

-

- 納税にあたっての領収書は発行されない

- ダイレクト納付で引き落としに利用できる預貯金口座は、納税者本人名義の口座のみ

- 届け出たダイレクト納付口座を変更したい場合は、とりやめを希望する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」と、新たに利用する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を、それぞれ提出する必要がある

- 変更手続き完了までに1か月程度かかる

インターネットバンキング

インターネットバンキングとは、金融機関のインターネットバンキングやATMなどで税金を納付する方法です。e-Taxに納付情報を事前登録する「登録方式」と、登録しない「入力方式」がありますが、いずれもPay-easy(ペイジー)での納付が可能です。

- 登録方式の利用手順

-

-

1.納付情報データ(納付情報登録依頼)を作成し、e-Taxに送信し事前に登録する

-

2.「納付区分番号通知」から納付区分番号等を確認する

-

3.金融機関のインターネットバンキングにログインし、納付手続きを行う

-

- 入力方式の利用手順

-

-

1.納税者自身で納付目的コードを作成する

-

2.ATM等の画面に利用者識別番号や納付金額などを入力し、納付手続きを行う

-

- ※入力方式の場合は誤った税目の納税をしないようによく番号を確認しましょう

- インターネットバンキングを利用する際の注意点

-

- 納税にあたっての領収書は発行されない

- インターネットバンキングで利用できる預貯金口座は、納税者本人名義の口座のみ

- Pay-easy(ペイジー)に対応していない金融機関もあるため、あらかじめ確認が必要(Pay-easyのWebサイトにある「利用できる金融機関

」から確認可能)

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

確定申告の納税にスマホアプリ納付を利用する

スマホアプリ納付は、「〇〇Pay」などのスマートフォン決済アプリを使って税金を納付する方法です。申告税額等が30万円以下の場合に利用できます。

スマホアプリ納付の利用方法

スマホアプリ納付を利用するための手順は下記のとおりです。

- スマホアプリ納付の利用手順

-

-

1.利用可能なアプリをスマートフォンにインストールし、必要な金額をチャージする

-

2.e-Taxにより確定申告を行う

-

3.e-Taxのメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知)から、「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスする

-

4.利用するアプリを選択して、決済の手続きを行う

-

- ※2025年2月1日以降、QRコード※等を用いる方法は廃止され、e-Taxを経由する方法に統一されています

- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

スマホアプリ納付で利用できるアプリ

スマホアプリ納付に利用できるアプリは下記のとおりです。

- スマホアプリ納付に利用できる主なアプリ

-

- PayPay

- d払い

- au PAY

- メルペイ

- Amazon Pay

- 楽天ペイ

スマホアプリ納付を利用する際の注意点

スマホアプリ納付はさまざまなアプリを利用できることから、次のような注意点があります。スマホアプリ納付を検討している場合は、確認しておきましょう。

- スマホアプリ納付を利用する際の注意点

-

- 納税にあたっての領収書は発行されない

- 1回の手続きで納付できる金額は30万円が上限となる

- 各アプリに決済上限金額が設定されている場合がある

- アプリの残高が不足している場合は決済が完了しない

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

確定申告の納税にクレジットカードを利用する

所得税をクレジットカードで納税するには、「国税クレジットカードお支払サイト」からの手続きが必要です。税務署の窓口などでカードが使えるというわけではありませんのでご注意ください。

クレジットカード納付の場合、実際の引き落とし日は期限後になる可能性がありますが、納付手続は期限内に行う必要があります。実際の支払いはカード会社ごとの引き落とし日なので、実質、後払いとなります。

クレジットカードで納税する方法

クレジットカードを利用して納税する際は、下記の手順で行いましょう。

- クレジットカードでの納税手順

-

-

1.確定申告書とクレジットカードを準備する

-

2.「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスする

-

3.納付する税金の税目(所得税)、金額などを入力する

-

4.クレジットカード情報を入力する

-

5.手続き完了

-

クレジットカードで納税する際の注意点

クレジットカードを利用して納税する場合は、下記のような点に注意が必要です。

- クレジットカードで納税する際の注意点

-

- 納税にあたっての領収書は発行されない

- 納付する金額に応じて決済手数料がかかる

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

確定申告の納税にコンビニ納付を利用する

コンビニ納付は、QRコード※を利用して、コンビニエンスストアの店頭で税金を納付する方法です。手数料はかからず、事前の届出手続きも不要です。

コンビニで納税する方法

コンビニで納税するには、事前にQRコードを作成してコンビニに持参し、店頭端末で納付書を発行して支払う流れになります。コンビニで納税するための手順は下記のとおりです。

- コンビニで納税する手順

-

-

1.確定申告書等作成コーナーやコンビニ納付用QRコード作成専用画面から、納付に必要な情報をQRコードとして作成する

-

2.QRコードを印刷し、対応可能なコンビニエンスストアに持参する

-

3.店頭の端末でQRコードを読み込んで納付書を出力してもらい、納付書を利用してレジで税金を納付する

-

納税対応可能なコンビニエンスストア

次のコンビニエンスストアで納税手続きが可能です。端末設置の店舗のみの対応となるため、注意しましょう。

- 利用できるコンビニエンスストア

-

- ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)

- ファミリーマート(「マルチコピー機」端末設置店舗のみ)

コンビニエンスストアで納税する際の注意点

コンビニで納税する際にはいくつかの制約があります。事前に確認しておきましょう。

- コンビニエンスストアで納税する際の注意点

-

- 納税にあたっての領収書は発行されない

- 現金のみでしか納付できない

- 納税額が30万円以下の場合のみ利用可能

- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

確定申告の納税を金融機関や税務署の窓口で行う

金融機関や税務署の窓口での納税は、直接窓口を訪れて、現金で納付する方法です。その銀行に口座があれば、その口座から支払うのが楽でしょう。ほかの納付方法と異なり、領収書が発行されます。納税の証明が必要な場合などに適しています。

金融機関や税務署の窓口を利用する方法

金融機関や税務署の窓口を利用して納税する際は、「納付書に金額を記入して、現金で支払う」という流れになります。事前に準備しておくと、スムーズに手続きが行えるでしょう。

- 金融機関や税務署の窓口で納税する手順

-

-

1.窓口に用意されている納付書に、確定申告で申告した所得税の金額を記載する(窓口に納付書の在庫がない場合は、税務署で入手可能)

-

2.申告書か申告書の控えを持参し、納付書に正しい所得税の金額を記入する

-

3.金融機関や税務署の窓口で現金で支払う

-

金融機関や税務署の窓口を利用する際の注意点

金融機関や税務署の窓口を利用する場合は、現金のみでしか納付できません。ただ、その銀行に口座があれば、通帳と銀行カードを持参し、その口座から納税することができます。クレジットカードは使用できないため、窓口を利用する際は現金を準備しましょう。

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

所得税の猶予・延納制度

所得税には納付期限がありますが、事情によって期限までの納税が難しいことがあるかもしれません。そのような場合には、猶予制度や延納制度があります。

猶予制度

納税をすることで事業の継続や生活が困難になる場合や、災害被害など特定の事情がある場合などは、税務署に申請することで納税が猶予されます。猶予期間は最大1年間で、必要に応じて分割での納付も可能です。

なお、税務署に申請して猶予制度を利用する場合でも延滞税がかかりますが、事前に税務署に申請することで延滞税は軽減されます。

延納制度

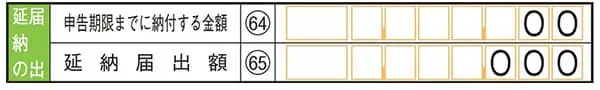

期日までに所得税等を納付することが難しいとあらかじめわかっている場合は、確定申告書に記載することで、延納制度を利用できます。延納制度とは、納付期限までに納付額の半分以上の金額を納付すれば、残りの金額の納付期日を延長できる制度です。延納期間中は、年0.9%の割合で利子税がかかります。

延納できる金額は、最大でも納付すべき金額の1/2未満で、残金の納付期限は、5月31日(土日祝日だった場合は翌平日)になります。

延納制度を利用する場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第一表の「延納の届出」欄に記載します。なお、消費税に延納制度はありません。

確定申告書 第一表の「延納の届出」欄

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

期限までに納付できなかった場合には延滞税がかかる

期日までに所得税を納付しなかった場合は、原則として、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。延納などの手続きをしても延滞税はかかりますが、手続きをせずに延滞した場合に比べて、延滞税は軽減されます。

延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて税率が変わり、最高税率は14.6%です。確定申告はしたものの、預貯金口座の残高不足などで振替ができなかったという場合でも延滞税が発生するので注意が必要です。この場合は、納付額と延滞税を合算した金額を納付しなければなりません。

なお、青色申告の場合、申告期限を過ぎると、延滞税がかかるだけではなく、65万円または55万円の青色申告特別控除は受けられず、控除額は10万円になります。確定申告の期限を守らないとデメリットが大きいため、忘れずに確定申告するようにしましょう。

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

納税額を間違えて振り込んだ場合は、追加対応が必要

所得税の納付済みの税額が本来の納税額より多い場合は、過剰納付分について「還付請求(還付申告)」を行うことで、後日税務署から返金されます。還付請求をしない場合、自動的に返金されるわけではないため、注意が必要です。

還付請求の手続きは、通常の還付申告とほぼ同様で、下記のような流れとなります。還付申告は申告期限後でも5年以内であれば可能です。

- 所得税の還付請求の手順

-

-

1.還付申告書を作成し、申告書を所轄税務署に提出する(郵送、持参、e-Taxいずれも可)

-

2.税務署で税額を確定し、還付金が指定口座に振り込まれる

-

なお、納付済みの税額が本来の納税額より少なかった場合は、前述の納税方法で納付します。

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

期限内の納付のためにもスムーズな確定申告をしよう

所得税の確定申告では、振替納税やクレジットカード納付を除いて申告期限と納付期限が同じです。また、クレジットカード納付も、納付手続き自体は期限内に行わなければなりません。きちんと期限内に納税手続きを済ませるためにも、余裕を持って確定申告を進めることが大切です。

煩雑になりがちな確定申告を手間なく終わらせたいときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフトです。「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」なら、確定申告が初めての方でも必要書類を効率良く作成することができます。便利な確定申告ソフトを活用して、確定申告をスムーズに進めましょう。

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

よくあるご質問

税金の納付書はどこでもらえる?

現金で所得税や消費税を納付する場合に必要となる納付書は、税務署や金融機関の窓口で入手できます。確定申告をすれば、税務署から送付されるわけではないことに注意しましょう。なお、税務署に依頼して、郵送してもらうことは可能です。納付書の入手方法についてはこちら

確定申告の納税期限はいつ?

確定申告の納税期限は、確定申告の期限と同じです。個人の場合、所得税は原則として翌年の2月16日~3月15日、消費税は翌年の3月31日(土日祝の場合は翌平日が期日)が納付期限になります。納税期限の詳細についてはこちら

クレジットカードで納税した場合、手数料はかかる?

所得税や消費税をクレジットカードで納付した場合、納付税額に応じた手数料がかかります。手数料は、税額1万円までなら99円、2万円までなら198円……と、税額に応じて決まっています。クレジットカードで納付する方法はこちら

納税額を間違えて振り込んだ場合はどうする?

振り込んだ金額が本来の納税額より多かった場合、納付し過ぎた分は、還付請求を行うことで後日税務署から返金されます。少なかった場合は、同じ納税方法で差額を納税します。納税額を間違えた際の対応はこちら

はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。