確定申告のやり方は?初めての方向けに流れを簡単に解説【動画付き】

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得金額と税額を計算して、申告と納税を行う手続きのことです。個人事業主や一部の会社員は、毎年必ず確定申告をしなければなりません。しかし、これまで確定申告をしたことがない人の中には「何から始めればいいかわからない」「確定申告が必要かどうかわからない」といった疑問や不安を抱く人もいるのではないでしょうか。確定申告をスムーズに行うためには、全体の流れを把握することと、段取りよく準備を進めていくことが重要です。

ここでは、確定申告の対象者といった基礎知識や、申告のやり方と流れ、申告内容を間違えてしまったときの対処法などを解説します。

確定申告とは、所得税を計算して申告する手続き

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得金額と税額を計算して、申告と納税を行う手続きです。納税は国民の義務で、対象者は必ず確定申告をしなければなりません。一方、勤務先で年末調整を受けた会社員は、勤務先が本人に代わって所得金額や税額の申告・納税をしているため、原則として確定申告は不要です。

確定申告には「所得税の確定申告」と「消費税の確定申告」がありますが、一般的に確定申告とは、所得税の確定申告を指します。それぞれの納付期限は以下のとおりです。

所得税・消費税の納付期限

| 税目 | 納付期限 |

|---|---|

| 所得税 | 3月15日 |

| 個人事業主の消費税・地方消費税 | 3月31日 |

- ※土日祝日に重なった場合は翌平日

- ※振替納税の引き落とし日は約1か月後

本記事では、主に所得税の確定申告について解説します。所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日(土日祝日に重なった場合は翌平日)までで、e-Taxで申告する場合は1月上旬から送信が可能で、メッセージボックスに格納される受信通知により、データが税務署に到達したことを確認できます。また、申告・納税後に医療費控除などを適用して払いすぎた税金の払い戻しを求める還付申告の期限は、対象となる申告を行った年度の翌年1月1日から5年間です。

確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告の対象者

確定申告は、すべての方が対象となる手続きではありません。確定申告の義務がある人とない人がいるため、正しく判別しましょう。確定申告の主な対象者としては、以下の6つのパターンがあげられます。

確定申告の主な対象者

- 個人事業主で所得金額が48万円を超える方

- 会社員で給与収入が2,000万円を超える方

- 1か所から給与の支払いを受けている会社員で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方

- 2か所以上から給与の支払を受けている会社員のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方

- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方

- 公的年金などの所得者のうち、400万円を超える公的年金などの収入がある人

所得金額とは、1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費を引いた金額のことで、所得金額が48万円を超える個人事業主は、確定申告をしなければなりません。ただし、仮に48万円以下だったとしても、所得金額を証明するために確定申告をした方がよい場合もあります。

また、年収2,000万円を超える会社員は、勤務先で年末調整を受けることができないため、自ら確定申告をする義務があります。勤務先から交付された給与所得の源泉徴収票を基に、確定申告しなければなりません。なお、上記に該当しない会社員は、年末調整を受ければ原則として確定申告は不要ですが、医療費控除や初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など、一部の控除を利用したい場合は確定申告が必要です。

会社員や公的年金などの収入がある方の確定申告の必要性については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告のやり方を5ステップの流れで解説

確定申告は、一定の流れに沿って進める必要があります。確定申告の大まかな流れは、以下のとおりです。

確定申告の流れ

-

1.必要書類を用意する

-

2.帳簿を整理する

-

3.確定申告書類を作成する

-

4.確定申告書と必要な添付書類を提出する

-

5.税金を納付する、または還付される

確定申告の流れについては以下の動画でも詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告のやり方:1.必要書類を用意する

確定申告を行うためには、最初に必要書類を揃えます。通常は、以下の書類5点が必要です。

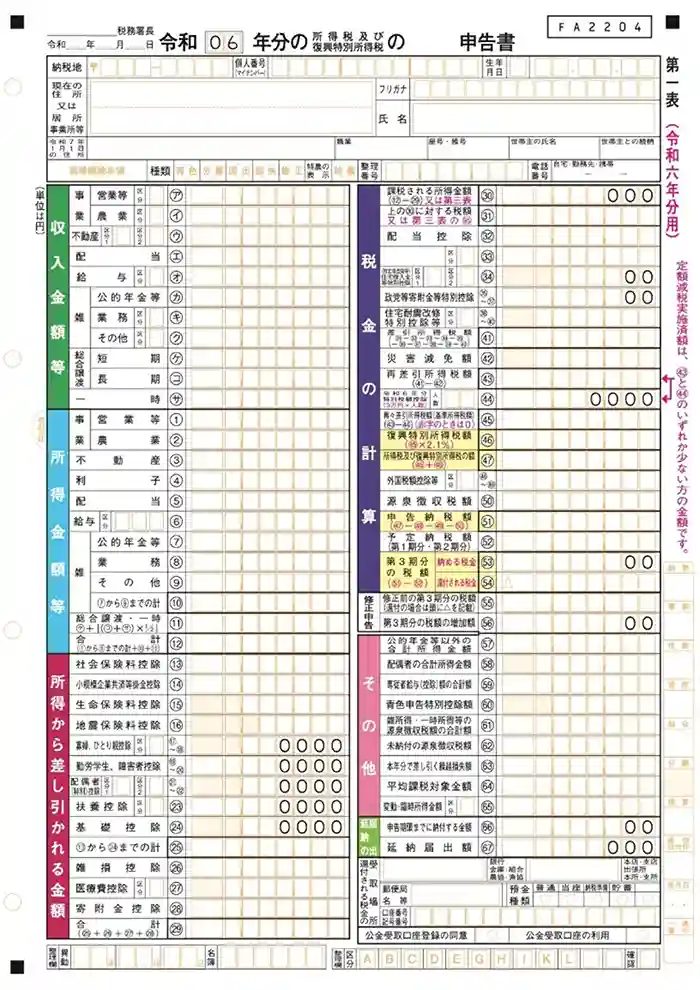

確定申告書

すべての申告者に必要なのが、確定申告書の第一表と第二表です。その他、申告内容に応じて第三表や第四表などが必要になることもあります。

確定申告書の書式は、以下の方法で入手できます。

確定申告書の入手方法

- 国税庁のWebページからダウンロードする

- 税務署窓口に取りに行く

- 管轄税務署に連絡して郵送してもらう

ただし、確定申告ソフト(会計ソフト)や、国税庁の確定申告書等作成コーナーといった確定申告書を自動で作成できるシステムを利用する人は、確定申告書を自分で用意する必要はありません。システム上で作成した確定申告書類をe-Taxで送信するか、印刷して提出します。

本人確認書類

確定申告書には、マイナンバーと本人確認ができる書類の写しを添付する必要があります。以下のいずれかを用意しましょう。

確定申告で必要な本人確認書類

- マイナンバーカード

- マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類

マイナンバーカードは1枚でマイナンバーと身元の両方の確認が可能です。写しを提出する場合は、表面と裏面の両方をコピーしてください。

マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類を提出する場合は、マイナンバーの記載がある住民票の写しや、現在の住所氏名が記載された通知カードなどのいずれかと、運転免許証や健康保険証、パスポートなどの身元確認書類が必要です。

郵送で確定申告書を提出する場合、本人確認書類の写し(コピー)を添付します。e-Taxの場合は本人確認書類の提出は不要で、税務署窓口に持ち込む場合は原本を提示するか写しを添付します。

銀行口座を確認できる書類

確定申告の結果、税金が還付される人は、還付金の振込先を確定申告書に記載するため、振込先の銀行口座を確認できる書類も必要です。通帳のコピーなどを提出する必要はありませんが、確定申告書に記載する際に確認できるように、用意しておきましょう。なお、還付金の振込先は、確定申告をする人本人の名義の口座でなければなりません。

所得を証明できる書類

確定申告をする際は、申告する所得金額の根拠を証明できる書類が必要です。所得の種類に応じて、以下の書類を準備します。

所得の種類ごとの所得を証明できる書類の例

| 対象者 | 内容 |

|---|---|

| 事業所得・不動産所得・山林所得がある方 | 青色申告決算書または収支内訳書 |

| 給与所得がある方 | 申告する年分の給与所得の源泉徴収票 |

| 公的年金等を受給している方 | 申告する年分の公的年金等の源泉徴収票 |

| その他の所得がある方 | 収入金額および必要経費がわかる書類など |

複数種類の所得がある人は、それぞれの所得について書類を用意してください。前職の源泉徴収票が届いていないといった場合は、企業は年の中途で退職した方に対して、退職の日後1か月以内の源泉徴収票の付けられているため、速やかに連絡して取り寄せる必要があります。

なお、青色申告決算書または収支内訳書は、次のステップの「帳簿を整理する」が完了した後で作成が可能になります。この時点では用意できていなくても問題ありません。帳簿の整理に必要な領収書や請求書、事業用の通帳などをそろえておきましょう。

控除証明書

確定申告で所得控除や税額控除の適用を受ける場合、控除証明書も必要になります。適用を受ける控除の種類に応じて、必要な書類が変わります。代表的な控除制度で必要になる控除証明書は、以下のとおりです。

主な控除の種類ごとに必要となる控除証明書

| 利用する控除の種類 | 必要な控除証明書など | 入手方法 |

|---|---|---|

| 医療費控除 | 医療費控除の明細書または医療費通知 | 明細書は自分で作成、医療費通知は健康保険組合から送られてくる |

| 社会保険料控除 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など(国民健康保険は不要) | 国民年金機構などから送られてくる |

| 生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書 | 生命保険会社から送られてくる |

| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁のWebページや税務署窓口で書式を入手して自分で作成 |

所得控除や税額控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告のやり方:2.帳簿を整理する

必要書類を用意したら、帳簿の整理を行います。帳簿とは、確定申告書に添付する収支内訳書や青色申告決算書を作成する際に参照する取引の記録です。事業を営んでいる人は、必ず帳簿を作成しなければなりません。青色申告者で、55万円以上の青色申告特別控除の適用を受けたい場合は複式簿記、その他の場合は単式簿記で記帳してください。なお、会社員が確定申告を行う場合は、副業所得があるケースを除いて基本的に帳簿の作成は必要ありません。

帳簿には、日々の売上、仕入れ・交通費・通信費などの経費といったお金の流れをすべて記録します。1年分の取引を年末にまとめて記入するのは一般的に難しいため、事業規模に応じて、毎日、毎週、毎月などの頻度で整理しておくことが大切です。

なお、決算を行う際には通常とは異なる仕訳を行う必要もあります。例えば、減価償却費や棚卸資産の計上などは毎月行うわけではなく、決算のタイミングで処理を行います。

帳簿作成を効率よく行うためには、クレジットカードや銀行口座と連携して自動的にデータを取り込める「やよいの青色申告 オンライン」のような確定申告ソフトを活用するのがおすすめです。簿記の知識がなくても、簡単に複式簿記の帳簿を作成できます。

帳簿の付け方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告のやり方:3.確定申告書類を作成する

必要書類と帳簿の用意が終わったら、確定申告書類を作成します。なお、ここでの確定申告書類とは、確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書を指します。必要書類や帳簿の内容を基に作成することになるため、手元に用意しておいてください。

確定申告書を作成するには、確定申告ソフトでの作成、確定申告書等作成コーナーでの作成、手書き、税理士への依頼といった4つの方法があり、それぞれ特徴があります。

確定申告の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告ソフトを使って自分で作成する

確定申告書は、確定申告ソフトを使って作成することが可能です。確定申告に対応している確定申告ソフトなら、日々の帳簿付けから確定申告書の作成までを同じソフトで行えます。取引内容を画面の案内に従って記録していくだけで、自動で金額を集計し、決算書や確定申告書に転記してくれるため、手間がかかりません。初心者や簿記の知識がない人でも操作しやすいように作られているため、記帳や確定申告が初めてといった方にもおすすめです。

なお、確定申告ソフトでは、一定の期間分の取引に関する情報をまとめて入力することも可能です。確定申告の直前まで日々の記帳ができていなかった場合でも、1年分の領収書などが揃っていれば確定申告ソフトにまとめて入力して、確定申告書を作成できます。

個人事業主におすすめの確定申告ソフトについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告書等作成コーナーを利用する

国税庁が公開している確定申告書等作成コーナーを利用すると、オンラインで簡単に確定申告書類を作成できます。パソコンまたはスマートフォンから、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして、画面の案内に従って書類の作成を行いましょう。作成した書類は、e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出できます。

ただし、確定申告書等作成コーナーで作成できるのは、所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告書のみで、帳簿の作成はできません。確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、あらかじめ手書きやExcelなどで帳簿を作成し、それぞれの金額を集計しておく必要があります。個人事業主の確定申告には、帳簿の作成にも対応できる確定申告ソフトの利用がおすすめです。

パソコンやスマートフォンで確定申告を行う方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

手書きで、自分で作成する

確定申告書類は、手書きでも作成できます。帳簿の数字を勘定科目ごとに集計して青色申告決算書や収支内訳書を作成し、その後、確定申告書に転記しましょう。

手書きには、パソコンやインターネット環境がない人でも対応できるというメリットがあります。とはいえ、帳簿の数字を手計算で集計するのは手間がかかり、ミスも起こりかねません。パソコンがある人は、手書き以外の方法がおすすめです。

税理士に依頼する

確定申告は、税理士に代行を依頼することも可能です。記帳から申告まですべてを委託することも、記帳までを自分で行って申告書の作成と提出のみを依頼することもできるため、必要に応じて契約範囲を選択しましょう。契約内容によっては、節税対策などの相談も可能です。

ただし、税理士に確定申告を代行してもらうには、10万円から20万円程度の費用がかかります。具体的な金額は、依頼する税理士や売上の規模、対応範囲などによって異なります。依頼したい税理士のWebページなどを確認してください。

また、税理士に依頼する場合は、時間の余裕を持って必要書類などを税理士に共有しなければなりません。確定申告の期限が迫ってから税理士を探そうとしても、受け付けてもらえない可能性があります。具体的な受付期間は税理士によって異なりますが、できる限り早めに依頼先を見つけておくと安心です。

税理士への依頼方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告のやり方:4.確定申告書と必要な添付書類を提出する

確定申告書類を作成したら、添付書類と共に税務署に提出します。以下の中から、好きな方法を選択しましょう。なお、どの方法を選択した場合でも、申告期間は2月16日から3月15日まで(土日祝日に重なった場合は翌平日)です。

e-Tax

e-Taxは、オンラインで確定申告書を送信する方法です。青色申告事業者の場合、e-Taxの利用が65万円の青色申告特別控除に関する利用要件の1つになっています。証明書など、一部の添付書類の提出を省略できる点もメリットですが、税務署などからこれらの書類の提示または提出を求められることがあるため、法定申告期限から5年間は保管場所を定めて保管しておきましょう。

なお、e-Taxでは、原則として電子証明書の有効期限が切れていないマイナンバーカードが必要となります。

e-Taxでの確定申告のやり方については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

郵送

確定申告書と添付書類は、管轄の税務署または業務センターに郵送して提出することも可能です。2025年1月以降は控えへの収受日付印の押捺が行われなくなるため、控えを送付する必要はありません。なお、郵送の場合の提出日については、消印の日付が提出日となります。

郵送での提出方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

持ち込み

確定申告書と添付書類は、管轄税務署の窓口に持ち込んで提出することもできます。窓口では、書類の不備がないかといった簡単な確認をしてもらえます。ただし、提出窓口が混雑することもあるため、提出の際は時間に余裕を持つようにしましょう。また、税務署では申告内容に関する相談も可能ですが、相談を希望する場合は、入場整理券の取得が必要です。

なお、申告相談のための入場整理券を取得する方法として、国税庁のLINE公式アカウントから申し込む方法もあります。

確定申告書類の提出方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告のやり方:5.税金を納付する、または還付される

確定申告書と添付書類を提出したら、確定申告書に記載した内容に応じて、所得税を納付するか、還付を受けます。確定申告書 第一表の「第3期分の税額」欄の「納める税金(53)」に金額が入っている人は所得税を納付し、「還付される税金(54)」に数字が入っている人は還付を受けることが可能です。

確定申告書 第一表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

所得税を納付する場合と還付を受ける場合の流れは、それぞれ以下のとおりです。

税金を納付する際の流れ

納付すべき税額がある場合は、以下の方法で確定申告期限までに記載された税額を納めます。確定申告期限と納付期限は同一であるため、期限に近い時期に確定申告をする場合は、納期限にも注意してください。

所得税の納税方法

| 種類 | 納税方法 |

|---|---|

| 振替納税 | 指定口座から納税額が引き落とされる。確定申告期限までに「口座振替依頼書」を管轄税務署か金融機関に提出する必要がある |

| 現金納付 | 金融機関や管轄税務署に現金を持参する |

| e-Taxによるダイレクト納付 | 事前にe-Taxで「ダイレクト納付利用届出書」を提出のうえ、口座引き落としで納税する |

| コンビニ納付 | QRコード※を使ってコンビニエンスストアから納税する |

| その他のキャッシュレス決済などによる納付 | インターネットバンキング、クレジットカード、スマホ決済用WebサイトからのPay払いを利用して納税することも可能 |

- ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標

確定申告の納税方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

税金が還付される際の流れ

還付される税金がある人は、確定申告書 第一表の「還付される税金の受取場所」欄に、送金を希望する金融機関名、支店名、預金種類、口座番号を記入しておきましょう。確定申告をした後、約1か月後から2か月後に、記載した口座に還付金が振り込まれます。還付金の振込通知ははがきで連絡が来ますが、e-Taxで申告をした人は、e-Tax上で通知を受け取ることもできます。

なお、振込を希望しない人は、郵便局の窓口に出向いて還付金を受け取ることも可能です。利用したい郵便局名を確定申告書に記載してください。

還付金については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告をしなかった場合のデメリット

確定申告をしなければならないにもかかわらず申告や納税を行わなかった場合や納税が遅れた場合、さまざまなデメリットがあります。

確定申告や納税を行わなかった場合、例えば税務調査を受けてから申告・納税を行うと、納めるべき税金に対して最高30%の無申告加算税が課されます。納めるべき税金の納付が遅れた場合、納めるべき税金に対して最高で年率14.6%の延滞税も課されるため、注意しなければなりません。

青色申告者は、期限までに確定申告が間に合わなかった場合、65万円や55万円の青色申告特別控除も利用できなくなります。ただし、10万円の青色申告特別控除の利用は可能です。

さらに、個人事業主は確定申告をしないと自身の所得金額を証明する手段を失うため、以下のサービスを受けられなくなるおそれがあります。

確定申告をしなかった場合に受けられなくなる可能性がある主なサービス

- 国民健康保険料(または国民健康保険税)の減免もしくは免除手続き

- 国民年金の減免もしくは免除手続き

- 公営住宅への入居

- 幼稚園、保育園、こども園の保育料の補助

- 子供の医療費助成、児童扶養手当、奨学金

- 不動産物件の賃貸契約

- 住宅、自動車、教育などのローン契約

- クレジットカードのキャッシング

上記は、所得金額に応じて利用可否や利用料などが決まるサービスです。確定申告を行っておらず、確定申告書の控えなどを提示できなかった場合、手続きを進められない可能性があります。

なお、2025年1月以降、書面で提出された申告書などの控えには、収受日付印の押印を行わないことになりました。ただし、当面の間の対応として、納税者が希望した場合に、控えへの押印見直しの内容と申告書の提出事実などの確認方法を案内するリーフレットが窓口で交付され、そこに収受日付や税務署名が記載されます。税務署に提出した確定申告書の控えとリーフレットを保管しておけば、提出した事実の証明になります。

赤字や所得48万円以下の個人事業主であっても、所得金額を証明すれば健康保険料や国民年金保険料(または国民健康保険税)の減免・免除といったサービスを利用できる可能性があるため、確定申告を行うのがおすすめです。青色申告者であれば、赤字の際に確定申告を行うことで、翌年以降最長3年間にわたる赤字分の繰り越しや、その損失額を生じた年の前年分の所得金額から控除できる繰り戻しも利用できます。

確定申告をしなかった場合については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告の内容を間違えた場合の対処法

確定申告書を提出した後で内容に間違いを発見したときは、速やかに対処しなければなりません。仮に本来納めるべき金額よりも少ない税額で申告をしていた場合、税務署から申告漏れを指摘されるおそれもあります。

申告内容の間違いに気付いたときは、気付いたタイミングと間違いの内容に応じて、以下のいずれかの方法をとってください。

確定申告期間が過ぎる前に間違いに気付いた場合

確定申告期限が過ぎる前に間違いに気付いたときは、訂正申告を行います。e-Taxであれば、間違えたデータを修正して別名で保存し、すべての書類を再送信します。郵送や持参の場合は余白に「訂正申告」と赤字で記載したうえで、最初の申告書のコピーを添付して提出してください。

確定申告期限が過ぎてから間違いに気付いた場合

確定申告期限が過ぎてから間違いに気付いた場合は、修正申告または更正の請求を行います。

本来納めるべき税額よりも少ない金額で申告してしまった場合、修正申告が必要です。確定申告書と同じ用紙を使い、第一表の上部に「修正」申告書と明記のうえ、「種類」欄の「修正」に◯をつけましょう。加えて、正しい金額の申告書を作成して提出します。間違いが生じた理由については、確定申告書 第二表の「特例適用条文等」に「配偶者控除誤り(妻の合計所得金額が182万3,000円であったため、配偶者控除を適用しない)」などと、数字を含めて具体的に記載してください。

本来納めるべき税額よりも多い金額で申告と納税をしてしまった場合は、原則として法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求が可能です。「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に内容を記載して管轄の税務署に提出します。更正の請求が認められると、払いすぎた税金が還付されます。

確定申告の内容を間違えた場合については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告を効率的に行うには、確定申告ソフトを活用しよう

個人事業主の確定申告を行うためには、日々の取引の帳簿付けや決算書の作成といったさまざまなハードルがあります。すべてをサポートなしで行うのは難しい場合が多いかもしれません。確定申告に対応できるか不安な場合は、初心者向けの確定申告ソフトを使うのがおすすめです。

「やよいの青色申告 オンライン」と「やよいの白色申告 オンライン」は、簿記の知識がなくても簡単に使える確定申告ソフトです。銀行口座やクレジットカードと連携して自動で取引を仕訳する機能や、家計簿感覚で取引を入力できる機能、自動で決算書や確定申告書に必要な数字を転記する機能など、確定申告をサポートする機能が揃っているため、ぜひご活用ください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

よくあるご質問

確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要なのに、もし期限内に申告しなかった場合は次のようなペナルティが発生します。

- 納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかる

- 納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかる

- 青色申告特別控除の枠が、最大65万円・最大55万円から最大10万円に減額される

また、以下のサービスが受けられなくなる可能性があるため注意してください。

- 国民健康保険料の減免もしくは免除手続き

- 国民年金の減免もしくは免除手続き

- 公営住宅への入居

- 不動産物件の賃貸契約

- 住宅、自動車、教育等のローン契約

- クレジットカードのキャッシング

- 幼稚園、保育園、こども園の保育料の補助

- 乳幼児医療費助成、児童手当、児童扶養手当奨学金

確定申告をしなかった場合の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告に困った際の相談先は?

確定申告時期には、申告相談会場に行けば確定申告について詳しく教えてもらえるので、やり方がわからない人はぜひ利用してみましょう。

ただし、確定申告時期はとても混雑しているため、事前予約が必要な場合もあります。確定申告ソフトのサポート窓口は税務のことだけでなく、具体的なパソコン操作や入力の方法まで教えてくれるので、はじめて確定申告をする人におすすめのサービスです。

確定申告の相談先については別の記事で解説していますので、参考にしてください。会社員(サラリーマン)の確定申告のやり方は?

会社員(サラリーマン)は、以下のいずれかにあてはまる場合は確定申告をしなければいけません。

- 年間の給与収入が2,000万円を超える場合

- 給与所得・退職所得以外の所得や副業での所得が20万円を超える場合

- 保険の満期金の受け取りなど、一定額を超える一時所得があった

- 年末調整で申告した内容が誤っていた・変更があった

- 前職の年収を含めないで年末調整を受けた

- 退職などの理由で年末調整をしていない

詳細については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

確定申告の内容を間違えた場合はどうする?

もし確定申告書に記載する内容を間違えてしまっても、あとから修正することが可能です。確定申告の期間内(3月15日まで)に間違いに気づいたら、正しい確定申告書を再度作成してもう一度提出しましょう。期限後(3月16日以降)に間違いに気づいた際は、以下の記事を参考にすみやかに修正を行ってください。

医療費控除の確定申告のやり方は?

医療費控除とは、所得控除の一種であり、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税を算出する際に総所得から一定の金額を差し引ける制度です。

医療費控除の適用を受けるには、給与所得者であっても所得税の確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告で医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の適用を受けるには、医療費の明細書を作成し、確定申告書に控除額を記載します。

詳細については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

ふるさと納税の確定申告のやり方は?

ふるさと納税には、確定申告をしなくても控除を適用できる「ワンストップ特例」があります。ただしワンストップ特例の条件を満たさない場合は確定申告が必要です。

具体的には

- 確定申告が必要な方の場合

- 年末調整で適用できない控除を申告する(したい)場合

- ふるさと納税の寄付先が6自治体以上にしている場合

- ワンストップ特例の申請をしていない場合

確定申告を行う際は、寄附金控除証明書などの必要書類を準備し、確定申告書を作成して提出します。

詳細については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

住宅ローン控除を受ける場合の確定申告のやり方は?

住宅ローン控除の適用を受ける場合、1年目は必ず確定申告を行わなければなりません。会社員などの給与所得者は、2年目以降は年末調整で手続きが可能ですが、1年目は確定申告が必要です。なお、個人事業主の場合は2年目以降も確定申告で申告する必要があります。

確定申告で住宅ローン控除の適用申請を行うには、さまざまな書類が必要になります。

- 確定申告書第一表・第二表

- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

- (1)住宅ローンの年末残高証明書 または (2)住宅ローン控除の適用申請書

- 住宅・土地の登記事項証明書

- 住宅・土地の売買契約書(請負契約書)の写し

- 本人確認書類の写し

- 源泉徴収票(給与所得者のみ)

個人事業主・フリーランスの確定申告のやり方は?

個人事業主やフリーランスは、年間の所得をもとに所得税額を計算し、確定申告を行う必要があります。1年間の所得金額が48万円以下の場合は確定申告の義務はありません。しかし、仮に所得金額が48万円以下だったとしても確定申告をするとメリットがあります。

確定申告の際は、確定申告書などの必要書類を提出する必要があります。また、必要な書類は、青色申告か白色申告かで異なります。

詳細については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

アルバイトの確定申告のやり方は?

アルバイトをしている方は、条件によっては確定申告が必要です。

具体的には以下のようなケースです。

- 1年間の収入合計が103万円を超えてて、アルバイト先で年末調整を受けていない場合

- 1年間の収入の合計が103万円を超えていて、年末調整される前にアルバイトを辞めている場合

- アルバイトを掛け持ちしていて、メイン以外の給与収入が20万円を超えている場合

- アルバイト以外の副業の所得が20万円を超えている場合

- 事業所得者がアルバイトをしている場合

詳細については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

スマートフォンでの確定申告のやり方は?

スマホで確定申告を行う際は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書の作成を行います。

個人事業主やフリーランスは、スマホアプリ対応の確定申告ソフトを使うのもおすすめです。

確定申告書等作成コーナーを利用するために必要な書類などについては、以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。