インボイス制度に向けてフリーランスがやるべき対策3ステップ【わかりやすい図解つき】

更新

インボイス制度のためにフリーランスができる対策は「インボイス制度のことを理解し、適格請求書(インボイス)発行事業者になるかを正しく判断すること」です。

適格請求書発行事業者になると、消費税の納税が必要な「課税事業者」になります。

この記事では、「インボイス制度って何?具体的に何をすれば良いの?」という疑問を、具体例と図解でわかりやすく説明しています。ぜひ一読してみてください。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

インボイス制度とは?フリーランスにどう関係ある?

そもそもインボイス制度とはどのようなものなのでしょうか。国税庁ホームページでは次のように説明されています。

インボイス制度とは、令和5年(2023年)10月1日からはじまる複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のこと。税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となる。

国税庁:「適格請求書等保存法式が導入されます 」より抜粋

簡潔にまとめると上記のようになりますが、「仕入税額控除」「適格請求書(インボイス)」「適格請求書発行事業者」などの堅苦しい用語が多くて難しいですよね。ひとつずつ解説していきますので、ゆっくり読み進めてみてください。

関連記事

消費税の納税のしくみと仕入税額控除

インボイス制度を知るには、まず消費税の納税のしくみについて理解する必要があります。事業者が納付する消費税の金額は次の計算式で求めます。

納付する消費税の金額=売上で受け取った消費税-仕入れ・経費などで払った消費税額

例で見てみましょう。

B社はフリーランスのAさんに発注したものを加工して、C社に納品しています。

B社の売上げは10,000円。消費税1,000円をプラスした合計11,000円をC社から受け取りました。そしてB社は、Aさんに800円の消費税を払っています。

この場合、B社が納税する消費税の金額はC社から受け取った1,000円-Aさんに払った800円=200円となります。

この計算でいう800円、つまり仕入・経費で払った消費税を、売り上げで受け取った消費税額から差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度でどう変わる?

インボイス制度では、この「仕入税額控除」をするには、仕入先が発行した適格請求書(インボイス)を保存する必要があります。先ほどの例で言うと、B社が仕入税額控除をするには、Aさんが発行した適格請求書が必要になるということですね。

Aさんが適格請求書を交付するには、税務署に適格請求書発行事業者になります、と登録する必要があります。Aさんが適格請求書発行事業者にならない場合、B社は仕入税額控除ができず、納税する消費税額が増えてしまいます。

つまりAさんが適格請求書発行事業者ではない場合、2023年10月以降、B社は仕入税額控除ができないので、消費税の納税額は1,000円になります。

(※一定期間の経過措置があります)

一方で、Aさんが適格請求書発行事業者であれば、B社の納税額は200円です。

インボイス制度について、ここまで出てきた用語をまとめます。

インボイス制度の用語

- 仕入税額控除:仕入・経費で払った消費税を課税売上げで受け取った消費税額から差し引くこと

- 適格請求書発行事業者:税務署に登録した適格請求書を発行できる事業者

- インボイス:適格請求書発行事業者が発行した適格請求書。仕入税額控除に必要

インボイス制度と課税事業者

ここまで読んでみて、フリーランスの方の中には「消費税って今まで請求はしてきたけど納税してないなぁ…?」と疑問に思う人もいるはず。

課税売上が1,000万円以下のフリーランスは、消費税の納税義務のない「免税事業者」です。

消費税の納税義務のある「課税事業者」となるかどうかの判断の基準は主に2つあります。

課税事業者となる条件

- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える

- 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高もしくは給与等支払額が1,000万円を超える

- 自らが消費税の課税事業者として、登録を行う

- 資本金が1000万円以上の新設法人

基準期間とは、原則として、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことを言います。より詳しい判断基準については国税庁のホームページで確認してください。

適格請求書発行事業者になると、課税売上高が1,000万円以下の場合でも消費税の申告・納税が必要な「課税事業者」となります。

インボイス制度、フリーランスにどう影響する?

では、フリーランスにとって実際にはどのような影響が考えられるでしょうか。ポイントは次の2つです。

インボイス制度開始でフリーランスが受ける影響

- 免税事業者のままでいたり、適格請求書を交付できなかったりすると、販売先(買手側)からの仕事が減る可能性がある

- 「販売先(買手側)が一般消費者」または「免税事業者同士の取引」であれば、影響はあまりない

買手側が、課税事業者の場合は注意が必要です。

例えば、インボイス制度では、フリーランスのAさんが免税事業者の場合、適格請求書を交付できません。

課税事業者であるB社はフリーランスAさんに支払った消費税分の仕入税額控除ができず、消費税の納税額が大きくなってしまいます。

したがって、B社はAさんではなく、適格請求書を交付してくれる別の事業者に仕事を依頼するか、消費税額相当分の値引きを交渉してくるということが考えられます。

一方、買手側・売手側ともに免税事業者の場合には消費税の納税義務がないので、インボイス制度が仕事への影響はほとんどないと言えるでしょう。

また、取引相手(買手側)が、一般消費者のみの場合も適格請求書の交付が求められないので、インボイス制度の影響はありません。

フリーランスはいつまでに何を対策する?

フリーランスのインボイス制度対策として、いつまでに何をやるかのスケジュールを押さえておきましょう。

| 2023年(令和5年)10月1日 | インボイス制度スタート |

|---|---|

| 2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日 | 仕入税額相当額の80%(経過措置) |

| 2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日 | 仕入税額相当額の50%(経過措置) |

フリーランスの方は、適格請求書発行事業者として登録するかどうかは検討しましょう。次の章で、フリーランスの方向けのインボイス制度対策を3ステップでまとめています。

なお、登録日が2023年(令和5年)10 月1日から2029年(令和11年)9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。

また、2029年までは「経過措置」とよばれる期間があります。双方が条件を満たしていれば、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れも、一定の割合で仕入税額とみなして控除ができます。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

インボイス制度でフリーランスができる対策3ステップ

ここまでは、インボイス制度の内容について解説してきました。この章では、フリーランスの方が実際にインボイス制度に対応をするときのポイントを3ステップで紹介します。

- 適格請求書発行事業者に登録した場合のデメリットも知っておく

- 適格請求書発行事業者の登録をしないで取引の継続ができるか、取引先(買手側)に確認する

- 適格請求書発行事業者になるなら簡易課税制度の検討をする

ステップ1.適格請求書発行事業者に登録した場合のデメリットも知っておく

適格請求書発行事業者になるかどうかを考えるうえで重要なのが、「適格請求書発行事業者になる=課税事業者になる」ということ。適格請求書を発行できる事業者になるには、消費税の申告・納税義務のなかった「免税事業者」から「課税事業者」になる必要があります。

フリーランスが免税事業者から課税事業者になったときに考えられるマイナスの影響は次の2つです。

- 消費税の納税の分だけ手取りが減ってしまう

- 消費税の申告のための事務処理が煩雑になる

今まで納税義務のなかった消費税を申告・納税することになるので、その分の手取りが減ることになります。消費税減税額に応じて、一定の所得税・住民税が安くなりますが、消費税額以上に安くなることはありません。

納税する消費税の金額は、先ほど述べた通り以下の計算式で求められます。

納付する消費税の金額=課税売上で受け取った消費税-仕入れ・経費で払った消費税額

課税事業者になることで納税する必要がある消費税額、所得税・住民税を計算し、おおよその納税額や事務負担を確認しておきましょう。

なお、買手側がインボイスを機に免税事業者から課税事業者になった場合は、消費税の納税で「2割特例」を適用できます。2割特例の場合は、受け取る請求書は適格請求書である必要はありません。よって、請求書が適格請求書かどうかの確認の手間は軽減されます。

ただし、適格請求書を交付する際には、要件を満たした適格請求書かどうかの確認は必要です。そのため、手書きやExcelなどで請求書を発行している場合は、インボイス制度に対応した請求書発行ソフトの利用を検討してみることをおすすめします。

また、消費税の申告をするための帳簿を付ける手間や、会計ソフトの導入も視野に入れて、免税事業者のままでいるか、適格請求書発行事業者になるのか、慎重に判断しましょう。

2割特例を利用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日まで。個人事業主の場合、2023年分(10月から12月分)の申告から2026年分の申告までの計4回の申告で適用できます。事前の届出は必要ありません。

ステップ2.適格請求書発行事業者の登録をしないで、取引の継続ができるか確認する

取引先(売上先・買手側)が、インボイスの交付を必要としない消費者であったり、免税事業者や簡易課税制度(後述します)を選択していたりする事業者であれば、あなたが適格請求書発行事業者に登録しなくても取引に影響はほぼないと考えられます。

その一方で、取引先(買手側)が課税事業者の場合、買手側が仕入税額控除をするには、売手側であるフリーランスの方が交付する適格請求書が必要です。取引先(買手側)が課税事業者ならば、適格請求書発行事業者に登録するかどうかで今後の取引に影響するかを確認しておきましょう。

適格請求書発行事業者であるかどうかにかかわらず仕事を依頼したい、と言われるのであれば、必ずしも適格請求書発行事業者に登録する必要はありません。フリーランスとして提供できる価値を上げておくことも、インボイス制度の対策の1つです。

参考

公正取引委員会:「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A 」

ステップ3.適格請求書発行事業者になるなら、簡易課税制度の検討を

ステップ1、2を考えたうえで適格請求書発行事業者になると決めたら「簡易課税制度」を選択することも検討しましょう。

簡易課税制度を選ぶと、納税する消費税の金額を簡易的な方法で算出することができるので、消費税の申告・納税にかかる事務処理の手間を大幅に減らせます。原則、消費税の納税額を計算するには、仕入れや経費で払った取引一つひとつの消費税の金額をすべて帳簿につけておく必要があります。

一方で、簡易課税制度では、課税売上で預かった消費税の金額がわかれば、納税する消費税の金額を計算で求めることができます。

簡易課税制度における納税する消費税の金額の計算式

原則(本則課税:消費税の金額の計算式)

納付する消費税の金額=課税売上で受け取った消費税-(課税売上で受け取った消費税×みなし仕入率)

みなし仕入率は事業によって以下の区分に分けられます。フリーランスは、第5種事業に該当することが多いでしょう。

| 区分 | 業種 | みなし仕入率 |

|---|---|---|

| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |

| 第2種事業 | 小売業、農林水産業(食用) | 80% |

| 第3種事業 | 製造業、農林水産業(非食用)など | 70% |

| 第4種事業 | 飲食店などその他の事業(※) | 60% |

| 第5種事業 | 飲食店以外のサービス業、運輸通信業、金融業、保険業 | 50% |

| 第6種事業 | 不動産業(賃貸・管理・仲介) | 40% |

-

※

第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、6種事業のいずれにも該当しない事業は第4種事業です。なお、複数の業種の場合は特例計算もあります。

フリーランスは、サービス業の第5種事業に該当することが多いでしょう。

ただし、簡易課税制度を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。

簡易課税制度を適用するための条件

- フリーランスなどの個人事業主は前々年、法人は前々事業年度の課税売上が5,000万円以下

- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に事前に届け出る

簡易課税制度の届け出については、国税庁ホームページ「No.6505 簡易課税制度 」を確認してください。

請求書の受取り側(買手側)が簡易課税制度を選んだ場合、請求書の受け取り側は仕入税額控除をするための請求書は適格請求書である必要はありません。

なお、仕入税額控除のための適格請求書の受領と保存は必要ありませんが、法人税法、所得税法などで受け取った請求書は証憑書類として保存義務があります。法人は7年間、個人事業主は5年間、請求書の保存が必要です。

いちばん長い保存期間に合わせて法人は10年、個人事業主は7年間請求書などを保存しておくと安心です。

フリーランスの人が自分で経理をしている場合、簡易課税制度をうまく使うと事務処理の手間を大きく減らせます。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

課税事業者になる場合の手順

課税事業者になることを選んだ際の手続きのポイントは次の3つです。

- 適格請求書発行事業者になるための登録申請をする

- 簡易課税度を選ぶ場合は届け出をする

- 適格請求書の書式を準備する

適格請求書発行事業者になるには、登録申請の手続きが必要です。また、適格請求書発行事業者の登録番号が発行されるまでには、ある程度期間を要します。課税事業者になる際は、なるべく早く登録申請をしましょう。

- インボイス制度の登録申請から登録番号発行までの期間

-

- e-Taxの場合:約1か月

- 書面申請の場合:約1.5か月

登録申請書の記載漏れや記載ミスなどがあった場合は、登録番号が発行されるまでに、上記よりもさらに時間がかかってしまうため、記載ミスなどには十分な注意が必要です。

適格請求書発行事業者の登録申請についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

簡易課税制度を選ぶ場合は、前述した通り届け出が必要です。

参考

- 国税庁:「インボイス制度申請手続きの詳細

」

- 国税庁:消費税簡易課税制度選択届出手続

最後に、適格請求書に必要な項目は次の図のとおりです。

適格請求書に必要な項目

-

1.

請求先名

-

2.

売手側の名前(会社名)と登録番号

-

3.

取引年月日

-

4.

取引内容

-

5.

税率ごとに区分した合計額と適用税率

-

6.

税率ごとに区分した消費税の金額

上記の1~6が記載されていれば、様式に決まりはありません。

現在使用している請求書の書式に、足りない項目を追加すると良いでしょう。なお、登録番号とは適格請求書発行事業者への登録後に税務署から発行される番号のことです。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

インボイス制度の対応でフリーランスができる対策まとめ

ここまでインボイス制度について解説してきましたが、フリーランスができる対策をまとめます。

インボイス制度の対応でフリーランスができる対策

- 適格請求書発行事業者になるかどうか取引先(売手側・買手側両方)にも確認をする

- 適格請求書発行事業者になるなら、簡易課税制度についても知っておく

- 適格請求書発行事業者になるなら、速やかに登録を進める

フリーランスの方の中には、インボイス制度の対策を行わないと取引が減ってしまう可能性もないとは言い切れません。フリーランスとして提供できる価値を上げておくことも、インボイス制度対策といえます。早めに情報を集めておき、取引先にも対応を確認してみてください。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

よくあるご質問

フリーランスが適格請求書(インボイス)の発行をできないとどうなる?

フリーランスが免税事業者のままでいるなどを理由に適格請求書(インボイス)が発行できないと、取引先が課税事業者の場合は、取引が減る可能性があります。一方で、取引先が消費者か免税事業者同士の取引であれば、影響はあまりないと推測されます。詳しくはこちらをご確認ください。

フリーランスが適格請求書発行事業者の登録をしなくていい場合もある?

取引先が一般消費者や免税事業者、簡易課税制を選択している事業者であれば、適格請求書発行事業者に登録しなくても取引に影響はほぼないと考えられます。また、適格請求書発行事業者であるかどうかにかかわらず仕事をお願いしたい、と言われるのであれば登録の必要はありません。詳しくはこちらをご確認ください。

フリーランスが適格請求書発行事業者になる場合の手続きは?

適格請求書発行事業者になるには、登録申請の手続きが必要です。インボイス制度がはじまる2023年10月1日からインボイスを発行するには、2023年9月30日までに登録申請の手続きを行い、適格請求書(インボイス)の書式を準備します。また、簡易課税制度を選ぶ場合は届け出が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

弥生の申告ソフトなら迷わず自分でカンタンに消費税申告ができる

弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、はじめての消費税申告もラクに完了!

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。

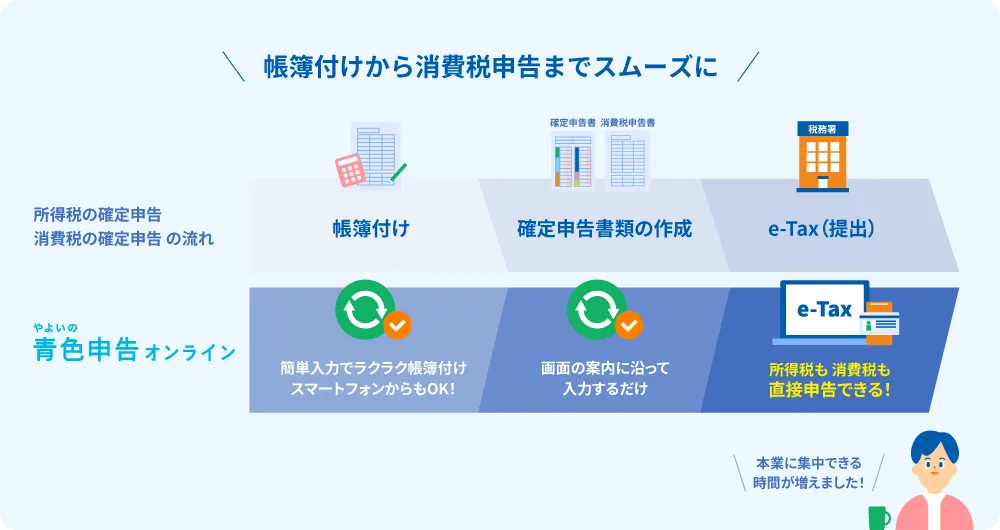

わかりやすい操作で日々の取り引き情報から所得税・消費税の両方の確定申告書が自動作成されます。

もちろん、所得税も消費税の確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

弥生のクラウドサービスなら、無料でインボイス制度に対応

適格請求書の交付ができる「Misoca」をはじめ、適格請求書/区分記載請求書の入力・仕訳に対応の個人事業主向けクラウド申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」、Misocaで作成した請求書や受領した請求書等の登録番号等から適格請求書/区分記載請求書を自動判定して、自動保存・管理できる「スマート証憑管理※1」など、弥生のクラウドサービスならインボイス制度にまるっと無料で対応できます。

今なら1年間無料になるキャンペーンを実施中!まずはお試しください。

- ※1スマート証憑管理は、製品によって利用できるプランが異なります。詳細はこちらをご確認ください。

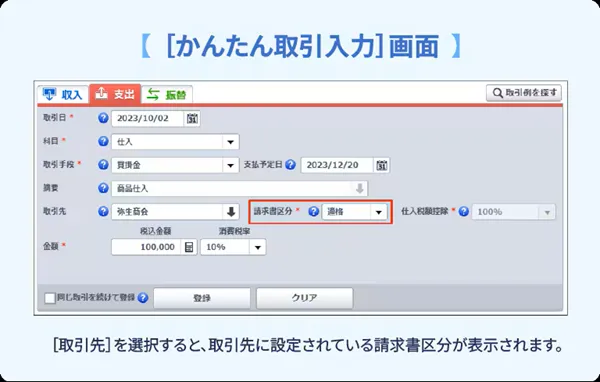

取引先の請求区分でインボイス取引も簡単に仕訳

「やよいの青色申告 オンライン」は、取引先の請求区分でインボイス取引も簡単に仕訳できます。

免税事業者などからの仕入れについても、仕入税額控除の経過措置に対応しています。

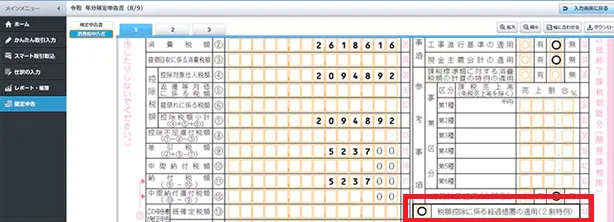

ステップに従って簡単に消費税の確定申告書も作成

初心者でも画面案内に沿って入力するだけで、所得税・消費税の両方の申告書が完成します。

消費税申告で2割特例の適用を受けたい場合も、画面上にチェックを入れるだけで済むのでとてもかんたんです。

さらに「やよいの青色申告 オンライン」なら、消費税申告だけでなく、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。