経常利益とは?計算方法や営業利益や純利益との違いを簡単に解説

監修者: 齋藤一生(税理士)

更新

経常利益は、通常の事業活動でどのくらい利益が出ているのかを示す数値です。事業を行う上で、利益が出ているかどうかは経営状況を把握するための重要な指標となります。

本記事では、経常利益の詳しい説明や活用法、経常利益を見る際のポイントについて解説します。また、経常利益を使った経営状況の分析方法や、ほかの利益との違いなどについても見ていきましょう。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経常利益とは、事業で得た利益のこと

経常利益とは、企業や個人事業主が事業を行って得た利益のことです。本業における利益だけでなく、運用利益など、その他の損益も含んだ数字を指します。

固定資産の売却や災害による損失のように、臨時的に発生した利益や損失は、経常利益には含みません。あくまでも、通常の事業活動において発生した利益のみが経常利益にあたります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経常利益の計算方法とは?

経常利益は、以下の式で求めることができます。

経常利益の算出方法

経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用

経常利益はその言葉のとおり、経常的に得る利益のことです。営業利益と営業外収益の合計額から営業外費用を差し引いて求めます。経常利益を算出するための営業利益と営業外収益、営業外費用がどのようなものかは、以下のとおりです。

営業利益

営業利益とは、本業によって稼いだ利益のことです。売上高から売上原価や販売管理費を差し引いて求めます。

営業外収益

営業外収益とは、企業が本業以外の行動によって生まれた収益のことです。具体的には、受取利息や受取配当金などが該当します。

なお、個人事業主の場合、受取利息や配当金などの営業外収益は事業収入と分けて考えるため、損益計算書には記載しません。配当所得や利子所得として所得税の確定申告時に申告します(国内の銀行の利子は源泉徴収済みなので、実際には申告不要です)。

営業外費用

営業外費用は、支払利息のように本業の営業活動以外で発生した費用のことです。なお、経常利益は損益計算書を見ることでもわかります。損益計算書の「経常損益の部」の合計として記載されている金額が「経常利益」です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経常利益から何がわかるのか?

経常利益を見ることで、事業の経営状態を知ることができます。経常利益からわかることと、それをどのように活用すればいいのかについて解説します。

通常の経営活動でどのくらい稼いでいるのかがわかる

経常利益とは、通常の経営活動による利益を示すものです。そのため、経常利益を見れば、臨時的な損益を含まない通常の事業活動でどのくらい稼いでいるのかがわかります。

過去の経常利益と比較して伸び悩んでいたり、下降していたりする場合は、通常の事業活動で利益が上げられなくなってきているといえるでしょう。どこに問題があるのかを確認し、改善していく必要があります。

本業とそれ以外の利益とのバランスがわかる

営業利益と経常利益を比較することで、本業と本業以外の利益のバランスを知ることができます。

一般的には、本業で大きな利益を上げられる方が、長期的に収益を得られるため、健全な経営が行われていると考えられます。営業利益と経常利益の差がそれほど大きくなく、営業利益がプラスになっているのであれば、本業でしっかり稼げているということになるでしょう。

また、営業利益に比べて経常利益が大幅に多い場合は、本業以外の部分で営業利益の少なさをカバーしているということになります。通常の企業活動で利益が出ている状態ではあるものの、本業で十分な利益が出せていない可能性があります。この場合、営業利益が伸び悩んでいる原因を突き止め、改善していく必要があります。

反対に、営業利益はプラスなのに経常利益はマイナスという場合、本業以外の財務活動などが本業の足を引っ張っている状況だと考えられます。

純利益と比較すると経営状況がわかる

純利益と経常利益を比較することで、自社の本来の経営状況を知ることができます。純利益とは、臨時的な損益も含めた最終的な利益のことです。

例えば、純利益が黒字で経常利益が赤字の場合、臨時的な収益で黒字になっているだけで、経営状況は良くないと考えられます。通常の事業で収益を上げられるようにしていく必要があるでしょう。

一方、純利益が赤字でも経常利益が黒字の場合は、臨時的な損失で赤字になってしまったということになります。臨時的な損失が何によるものなのかを確認する必要はありますが、本来の経営状況はそれほど悪くないと考えられます。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経常利益を見る際の注意点

経常利益の数字をそのまま受け取って経営状態を把握しようとすると、誤った読み方をしてしまうことがあります。経常利益の数字の特徴を理解し、正しく読み解けるようにしましょう。

ここでは、経常利益を見る際に注意したいポイントについて説明します。

本業以外の収益も含まれる

経常利益には、本業以外で稼いだ損益も含まれますが、営業利益には含まれません。そのため、賞与の算出根拠として利用する場合、従業員の実感とずれてしまう可能性があります。

従業員が多くの売上を上げているにもかかわらず、それ以外の損失が多く経常利益が伸びないといったこともあるため、従業員に対しては十分な説明が必要です。

なお、本業以外の損益とは、企業が保有している不動産の家賃収入や、配当金、借入金にかかる支払い利息などのことです。

あくまでも単年の結果である

経常利益は、損益計算書を見ればわかります。ただし、損益計算書に記される数字は、あくまでも1会計期の成績でしかありません。経常利益に関しても、単年の数字だけを見ているだけでは、多いか少ないかを判断したり、経営に役立てたりするのは難しいでしょう。

経営状況を確認するためには、単年ではなく複数年の推移を見て分析を行うことが大切です。経常利益が黒字でも右肩下がりで利益が減少しているようでは問題がありますし、反対に上昇していれば経営が上向いていると考えられます。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経常利益を活用した分析方法

続いては、経常利益を利用して自社の経営状態を分析するための方法を2つご紹介します。今後の経営方針を検討する際の参考にしてください。

売上高経常利益率を算出する

売上高経常利益率とは、売上高における経常利益の割合を示す数値です。売上高に対して経常利益がどの程度あるのかを見ることで、自社の収益力を知ることができます。

売上高経常利益率の算出方法

売上高経常利益率=経常利益÷売上高

売上高経常利益率が低い場合、経営状況を見直す必要があるでしょう。また、売上高経常利益率の推移を見ることで、自社の経営状態がどのように推移しているのかを把握することができます。

売上高経常利益率を同業他社と比較する

売上高経常利益率を同業他社と比較することで、自社の経営状態がどの程度健全なのかを確認してみましょう。売上高経常利益率は業種や企業規模によって異なるため、自社に近い企業の数値と比較する必要があります。

経済産業省が発表した「2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績- 」(2022年1月28日)によると、業種別の売上高経常利益率は下記のとおりです。

主要産業の売上高経常利益率(企業規模の定めなし)

- 全体平均:5.0%

- 製造業平均:6.5%

- 卸売業平均:3.4%

- 小売業:3.1%

また、同じく経済産業省が発表した「令和3年中小企業実態基本調査速報 」(2022年3月30日)によれば、中小企業の売上高経常利益率の平均は以下のとおりです。

中小企業の売上高経常利益率の平均

- 全体平均:3.25%

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

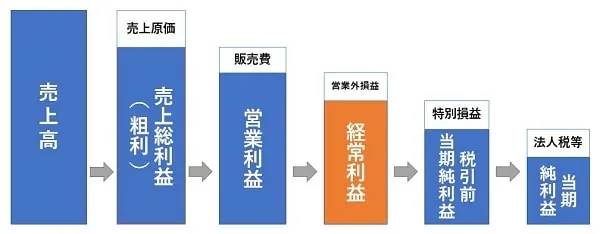

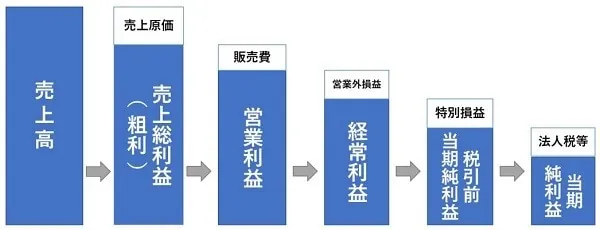

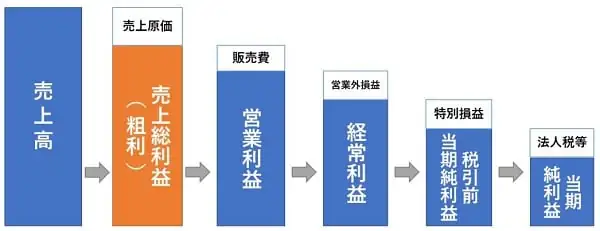

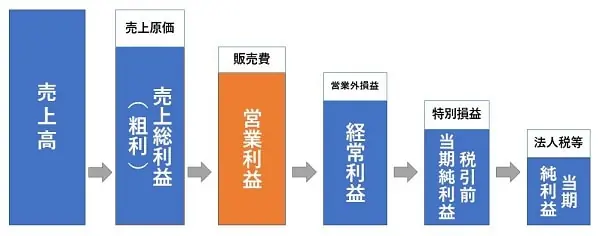

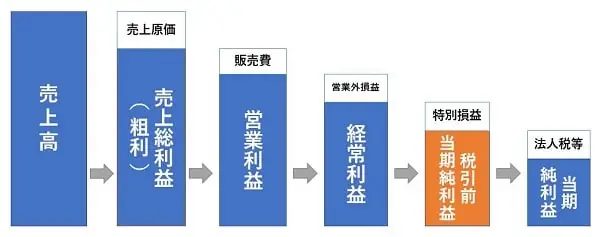

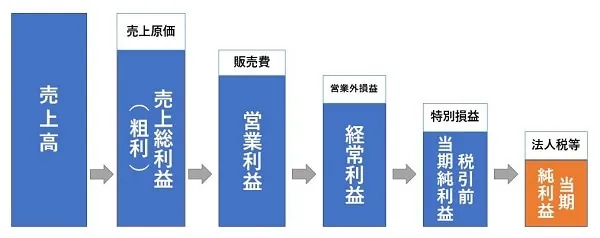

経常利益とそれ以外の利益との違い

損益計算書には、経常利益以外にもさまざまな「利益」が記載されています。それぞれの利益が何を示しているのかを知り、混同しないようにしましょう。

売上総利益(粗利)

売上総利益(粗利)とは、売上から売上原価を差し引いた金額です。なお、粗利に含まれるのは、本業で得られた利益のみです。

営業利益

営業利益は、粗利益から売上原価以外の支出である販売管理費を差し引いた金額です。販売管理費には、人件費や事務所家賃、広告宣伝費などが該当します。

税引前当期純利益

税引前当期純益は、経常利益(営業利益+営業外収益-営業外費用)から臨時的な収益や損失である特別利益と特別損失を差し引いた金額です。

当期純利益

当期純利益は、税引前当期純利益から、法人税、住民税、事業税といった税金を引いた金額です。この金額が、1会計期の最終的な利益になります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

損益計算書で経常利益を確認し、経営に役立てよう

損益計算書は、決算のためだけに作成するものではありません。それぞれの数字が何を示しているのかを知り、経営判断に役立てていくことが大切です。損益計算書を改めて確認し、自社の経常利益や売上高経常利益率の推移を見てみましょう。

自力で損益計算書を作るには簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを利用すれば特別な知識がなくても、データを正しく入力するだけで作成することができます。そこで、法人で経理初心者の方に導入をおすすめしたいのが「弥生会計 Next」。自動仕訳も充実していて、レシートや銀行明細を自動取込・自動仕訳するので、入力と仕訳の手間が省けます。全ての機能が0円から利用でき、はじめての会計ソフト選びにもあんしんです。

同業他社と売上高経常利益率を比較することで、自社が業界の中でどの程度、健全な経営ができているかを判断できます。この機会に、自社の損益計算書を紐解いてみてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

よくあるご質問

経常利益とは?

経常利益とは、企業や個人事業主が事業を行って得た利益のことです。本業における利益だけでなく、運用利益など、その他の損益も含んだ数字を指します。固定資産の売却や災害による損失のように、臨時的に発生した利益や損失は、経常利益には含みません。詳しくはこちらをご確認ください。

経常利益の計算方法は?

経常利益は、営業利益と営業外収益の合計額から営業外費用を差し引いて求めます。計算式は「経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用」となります。詳しくはこちらをご確認ください。

経常利益から何がわかる?

経常利益を見ることで、「臨時的な損益を含まない通常の事業活動でどのくらい稼いでいるのか」「本業とそれ以外の利益とのバランス」など事業の経営状態を知ることができます。また、純利益と経常利益を比較することで、本来の経営状況も知ることができます。詳しくはこちらをご確認ください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ