法人向け会計ソフトはどう選ぶ?主な機能や導入するメリットを解説

更新

会計ソフトは、日々の取引を効率良く記帳し、財務データの管理・集計・分析に役立てるためのソフトウェアです。会計業務を効率的かつ正確に行えるため、法人のお金の流れが把握しやすくなったり、経営改善が必要な点を分析しやすくなったりするというメリットがあります。

本記事では、法人向け会計ソフトの主な種類や、一般的な機能についてわかりやすく解説します。法人が会計ソフトを選ぶ際のポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計業務における表計算ソフトと会計ソフトの違い

法人の会計業務では、日々の取引の仕訳を正確に行ったうえで、貸借対照表や損益計算書などの決算書を準備する必要があります。

実務では決算・申告を税理士に委託するケースが多いものの、スムーズに決算・申告作業を行うためには日々の帳簿付けや財務状況の把握が必須です。また、自社の財務状況を把握したうえで適切な経営判断を下すためにも、記帳や帳簿作成がミスなく行われていることは重要なポイントといえます。

設立から間もない法人では、こうした会計業務を表計算ソフトで行っているケースも少なくありません。一連の作業を会計ソフトに置き換えることは、業務効率化はもちろん、ヒューマンエラーの軽減にも役立ちます。

ここでは、表計算ソフトと会計ソフトの違いについて、以下にまとめました。

表計算ソフトと会計ソフトの違い

| 表計算ソフト | 会計ソフト | |

|---|---|---|

| 作業時間 | 入力・集計に膨大な時間がかかる | 仕訳(帳簿作成)の自動化により大幅に短縮 |

| ミスのリスク | 転記や入力ミスが発生しやすい | 自動化でヒューマンエラーを軽減 |

| 決算書作成 | 表計算ソフト操作による集計・書類作成が必要 | 貸借対照表・損益計算書などを自動生成 |

| 法改正対応 | 法改正への対応作業や、対応前後のファイルのバージョン管理が必要 | 自動アップデート(クラウド型の場合) |

| 担当者依存 | 知識や経験に依存しやすい | 初心者でも一定水準の処理が可能 |

会計ソフトの活用は、会計業務で直面しやすい課題の解決につながります。表計算ソフトを使って会計業務を進めている事業者様は、会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトの種類ごとの違い

会計ソフトにはさまざまな種類があります。種類ごとの違いを「提供形態」「対象とする企業規模」「サポート体制」の3つの観点から見ていきましょう。

提供形態による違い

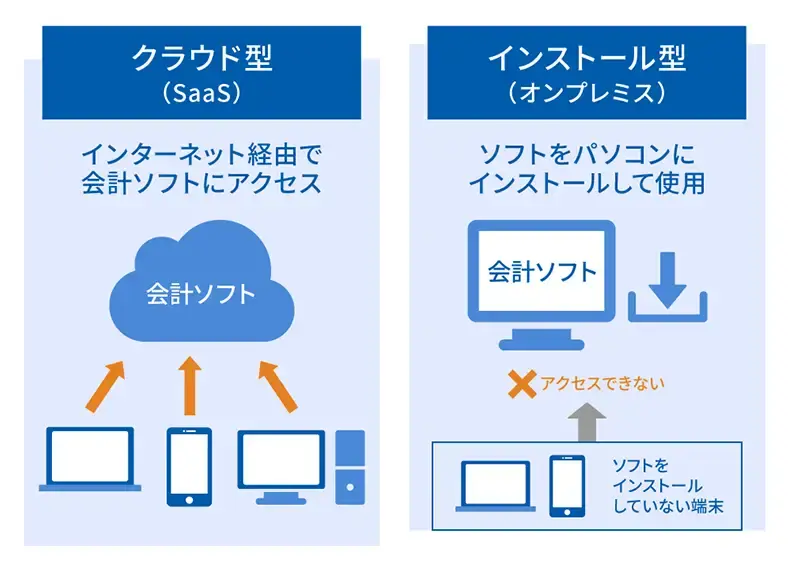

会計ソフトは、提供形態によって「クラウド型」と「インストール型」の2種類に分けられます。

クラウド型(SaaS)は、クラウド上のソフトウェアをブラウザやスマホアプリから利用します。インターネット環境があれば複数の端末からログインして利用できるため、リモートワークにおいても活用可能です。また、アップデートが自動で行われるため、法改正にもスムーズに対応できます。

それに対して、インストール型(オンプレミス)は、PCやサーバーにソフトウェアをインストールして利用します。インターネットに接続していない環境でも利用でき、セキュリティ対策を自社で管理しやすいのが特徴です。

ただし、最新の法令に対応する際にバージョンアップ作業が必要になったり、追加費用が発生したりする可能性があります。

クラウド型とインストール型の利用イメージ

対象とする企業規模による違い

会計ソフトは、対象とする企業規模が中小企業か、大企業かによっても違いが見られます。

中小企業を対象とした会計ソフトの多くは操作性や導入コストを重視しており、仕訳入力から決算書作成までワンストップで対応できるものも少なくありません。

その一方で、大企業向けの会計ソフトには、販売データや在庫管理システムと連携できるERP型(統合基幹業務システム)として提供されているものも多く見られます。内部統制や国際会計基準への対応なども考慮されているといった、拡張性の高さが大きな特徴です。

どちらのタイプが自社に適しているか、企業規模や将来の事業計画なども踏まえて選定することをおすすめします。

サポート体制による違い

会計ソフトには、導入時や導入後の運用で受けられるサポートにもさまざまなタイプがあります。そのタイプを大きく分けると、「セルフサポート型」「有人サポート型」の2つです。

セルフサポート型は、オンラインマニュアルやチャットによるサポートが中心となるタイプです。コストを抑えて導入・運用しやすい傾向がある反面、得られるサポートには限りがあります。会計業務にある程度慣れている人向けの会計ソフトといえます。

有人サポート型は、電話や訪問によるサポートが提供されていたり、導入コンサルティングなどもサービス内容に含まれていたりするタイプです。サポート体制が充実しているため、会計業務に慣れていない方でも安心して導入できます。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトの主な機能

会計ソフトは、会計処理や帳簿作成に必要なさまざまな機能を搭載しています。ここでは、会計ソフトの主な機能について見ていきましょう。

- 会計ソフトの主な機能

-

- 伝票入力機能

- 帳簿や帳票の作成・出力機能

- 自動仕訳機能

- 決算書作成機能

伝票入力機能

伝票入力機能とは、領収書や請求書のデータを帳簿などに入力できる機能です。表計算ソフトでデータをまとめている場合、会計ソフトにエクスポートすれば借方・貸方の勘定科目まで読み込むことができます。さらに、現金出納帳・売掛帳・買掛帳への自動記帳も可能です。

また、会計ソフトの中には、領収書や請求書をスキャンするとデータを自動的に読み取って反映できる機能を搭載したものや、画像をアップロードするだけで画像から必要事項を読み取る機能を備えたものもあります。

帳簿や帳票の作成・出力機能

帳簿や帳票の作成・出力機能とは、伝票入力機能で入力したデータを基に、総勘定元帳や現金出納帳などの帳簿・帳票を作成できる機能です。作成した各種帳簿のデータからレポートを作成・出力することもできるため、経営分析を行う際にも役立ちます。

自動仕訳機能

自動仕訳機能とは、領収書や請求書などの内容を基に、借方・貸方の勘定科目を自動で判別して、帳簿に反映させる機能です。自動仕訳機能は仕訳処理を重ねていくことで読み取りの精度が向上するため、担当者は判別された勘定科目をその都度チェックし、必要に応じて変更していきます。

近年では、AIが勘定科目を推測し、候補を提示する機能を備えた会計ソフトも見られるようになりました。こうした機能を活用することで、仕訳の工数を大幅に削減することも可能です。

決算書作成機能

決算書作成機能とは、入力された会計年度の取引データを自動的に集計することで、貸借対照表や損益計算書などの書類を作成できる機能です。決算後には確定申告に必要な書類も作成する必要がありますが、会計ソフトで決算書を作成すれば、こうした書類もスムーズに作成できます。決算期の会計業務の負担を大きく軽減できるでしょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトを導入するメリット

法人が会計ソフトを導入し活用することで、具体的にどのようなメリットが見込めるのでしょうか。ここでは、7つのメリットについてご紹介します。

- 会計ソフトを導入するメリット

-

- 会計業務を効率化できる

- 入力したデータを基に決算書を自動で作成できる

- 帳簿の保管の手間やコストの負担が減らせる

- ヒューマンエラーを低減できる

- 属人化を防げる

- 法改正にすぐに対応ができる

- 財務状況をリアルタイムで把握できる

会計業務を効率化できる

会計ソフトを使うメリットの1つは、紙や表計算ソフトを使って手作業で行っていた会計業務を大きく効率化できることです。日々の帳簿付けや会計帳簿の作成にかかる担当者の負担が減ることで、他の業務にリソースを割く余裕も生まれ、生産性の向上にもつながります。

入力したデータを基に決算書を自動で作成できる

会計ソフトを使って帳簿付けを行うメリットとして、入力された会計年度のデータを集計して貸借対照表や損益計算書などの決算書を自動で作成できることがあげられます。確定申告の際に提出する書類も自動で作成できるため、会計業務担当者にとって繁忙期となる決算前後の負担軽減が可能です。

帳簿の保管の手間やコストの負担が減らせる

電子帳簿保存法の要件に沿った帳簿保存において会計ソフトを使うメリットは、手間やコストが減らせることです。電子帳簿保存法に対応している会計ソフトを活用することで、スムーズに帳簿や証憑書類を電子保存できます。

さらに、紙の書類を保管するスペースを削減できるほか、印刷・ファイリングにかかるコストや労力の大幅な削減にもつながります。

ヒューマンエラーを低減できる

会計ソフトを使えば、各種帳簿への入力や決算書などの書類への転記を自動化でき、手作業で行う必要がありません。そのため、手入力で起こりやすいヒューマンエラーも減らすことができます。さらに、計算や転記のミスを減らせるだけでなく、データ改ざんなどの不正行為も抑止・低減できるため、より正確な帳票や財務諸表を作成することが可能です。ミスや不正行為を防げる会計ソフトを活用することで、業務フローを見直すきっかけにもなるでしょう。

属人化を防げる

会計ソフトを導入すれば、仕訳や集計、決算書の作成などの作業を自動化できるようになるため、属人化を防げるというメリットもあります。会計業務は、「会計や簿記関連の知識と経験がなければ入力ミスが起こりやすい」といった理由で属人化しやすく、マニュアルが整備されていないケースも見られますが、会計ソフトの導入により属人化の解消に取り組むことが可能です。

法改正にすぐに対応ができる

法改正にも迅速に対応できる点も、会計ソフトを利用するメリットの1つです。税金や会計関連の法律改正や新制度の施行は、会計業務に大きな影響を及ぼします。近年では、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度などが施行されました。

こうした法改正があると、会計関連の業務フローや社内規程の変更が求められます。その点、クラウド型の会計ソフトは法改正の内容に応じたアップデートがしやすいため、法改正にスムーズに対応できるという強みがあります。会計ソフト側でアップデートされる製品を使えば、業務内容を大きく変えずに法改正に対応可能です。

財務状況をリアルタイムで把握できる

決算書や試算表などのデータを会計ソフト上で出力すれば、自社の最新の財務状況を把握できます。会計ソフトには入力したデータを分析し、試算表をはじめとする各種レポートを作成できる機能を搭載したものもあります。出力したレポートは、予算管理や先行投資などの意思決定に役立つでしょう。

さらに、会計ソフトで作成したデータは、システム上で顧問税理士と簡単に共有できます。顧問税理士の使っている会計ソフトと連携できるソフトを導入すれば、各種データのやりとりもスムーズです。決算のたびにメールや郵送でデータを送ったり、来社してもらったりする手間もかかりません。データに修正箇所がある場合も、システム上で修正してもらうことができます。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

法人向けの会計ソフトを選ぶ際のポイント

法人向けの会計ソフトを導入して業務効率化につなげるには、自社に合った製品を選定することが大切です。

ここでは、法人向けの会計ソフトを選ぶ際にチェックしておきたい、5つのポイントをご紹介します。

- 法人向けの会計ソフトを選ぶ際のポイント

-

- 必要な機能が搭載されているか

- 法改正にスピーディーに対応できるか

- 操作がしやすいか

- 顧問税理士と連携できるか

- 自社のセキュリティ要件に合致しているか

必要な機能が搭載されているか

会計ソフトを選ぶ際には、自社の規模や会計業務の課題に対応できる機能が搭載されているソフトを選びましょう。

法人向けの会計ソフトでも、大企業向け、中小企業向けなどいくつか種類があり、それぞれ搭載された機能が異なります。自社に必要な機能がない会計ソフトや、不要な機能が多いものを導入してしまうと、業務効率化が期待できないだけでなく、無駄なコストをかける原因にもなります。

また、法人向けの会計ソフトは複数のプランを用意しているケースも少なくありません。他のサービスとの連携機能やユーザー登録できるアカウント数がプランによって異なる会計ソフトもあるため、自社にとって最適な会計ソフトやプランを選ぶことが大切です。

法改正にスピーディーに対応できるか

法改正が行われた際に、スピーディーに対応できるかどうかも重要なポイントです。クラウド型会計ソフトの中には、自動アップデートにより法改正に速やかに対応できるものもあります。税制関連の法律は今後も改正される可能性があるため、法改正への対応可否や対応方法を確認しておくことが大切です。

操作がしやすいか

日々の帳簿付けを行う会計ソフトを選ぶ際には、使いやすさも重視したいところです。実際に使用する担当者が操作性や機能性をチェックして、よりスムーズに業務を進められる会計ソフトを選びましょう。操作性や機能性をチェックするには、無料の試用期間を活用することをおすすめします。

顧問税理士と連携できるか

会計ソフトで作成したデータを顧問税理士や会計事務所とスムーズに共有するためにも、税理士や会計事務所の利用しているソフトと連携可能かどうかを事前に確認することが大切です。クラウド型の会計ソフトの多くは、税理士や会計事務所をユーザーとして招待し、クラウド上でデータを共有する機能があります。

自社のセキュリティ要件に合致しているか

自社のセキュリティ要件に則って導入・運用できるかどうかも必ず確認しておきたいポイントです。企業によっては、ソフトウェアの導入に際してさまざまな制限や制約が設けられている可能性があります。自社にとってクラウド型とインストール型のどちらが適しているか、セキュリティ要件を十分に確認したうえで判断することが大切です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

法人向け会計ソフトを導入して、会計業務を効率化しよう

日々の会計業務のうち、帳簿付けや集計は表計算ソフトなどで対応することができます。しかし、手入力や手計算となるためヒューマンエラーを起こしやすく、時間も手間もかかるため担当者の負担も大きくなりがちです。

会計処理に特化した会計ソフトを活用すれば、業務効率化につながるだけでなく、自社の最新の財務状況や経営状態をひとめで把握できるようになるなど、多くのメリットが期待できます。

会計ソフトを導入して日々の帳簿付けや各種書類の作成業務を効率化できれば、会計業務担当者の負担を減らして、他の仕事へリソースを割けるようになります。自動仕訳やAIによる勘定科目の判定機能を備えた会計ソフトを活用すれば、仕訳の工数を大幅に軽減することも可能です。また、自動でアップデートされるクラウド型の会計ソフトなら、法改正にもスムーズに対応できるでしょう。

会計ソフトは製品によって特徴や強みも異なるため、評判や価格だけで選ぶと失敗してしまうおそれがあります。まずは会計ソフトを導入する目的を明確にしたうえで、自社に必要な機能やサービスを備えた会計ソフトを選ぶことが大切です。

自社の業務効率化につながる会計ソフトをお探しの方は、弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

よくあるご質問

クラウド型とインストール型はどちらがよいですか?

クラウド型とインストール型にはそれぞれにメリットがあるため、自社の業務や環境に合ったものを選択するといいでしょう。

クラウド型会計ソフトは、インターネット環境があれば場所や端末を問わず利用できます。自動アップデートにより、法改正への対応もスムーズに行える点がメリットです。

インストール型会計ソフトは、PCやサーバーにソフトウェアをインストールして利用します。オフライン環境でも利用できる一方で、最新の法令に対応するには適宜バージョンアップ作業を行わなければなりません。

クラウド型とインストール型の違いについては、詳しくはこちらをご確認ください。

会計ソフトは会計業務初心者でも使える?

会計ソフトの中には、会計業務に慣れていないユーザーを想定しているものもあります。例えば、領収書や請求書の画像をアップロードするだけでAIが勘定科目を自動判定し、自動仕訳を行う機能を備えた会計ソフトであれば、初心者の方にも扱いやすいでしょう。さらに、導入時や導入後のサポート体制が充実している会計ソフトを選ぶことで、操作上の不明点や疑問点が生じた際にスピーディーに解決しやすくなります。

会計ソフトのサポート体制については、詳しくはこちらをご確認ください。

顧問税理士とのデータ連携は可能?

クラウド型の会計ソフトの中には、税理士や会計事務所をユーザーとして招待し、データを共有できるものもあります。こうした機能を備えた会計ソフトを選ぶことで、顧問税理士とのデータ連携をスムーズに行えるでしょう。ただし、税理士や会計事務所によって対応しているソフトが異なる場合があります。データ連携を希望する場合は、対応可能なソフトをあらかじめ顧問税理士などに確認しておくことが大切です。

外部とのデータ連携については、詳しくはこちらをご確認ください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。

1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。

大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。

在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。

2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。