屋号とは?商号・社名との違い・決め方をわかりやすく解説

監修者: 齋藤一生(税理士)

更新

個人事業主として活動する際、「屋号」でビジネスをすることもあるでしょう。屋号とは、お店の商店名であったり、ペンネームであったり、個人事業者が使用する商業上の名のことです。法人でいう会社名や団体名のようなものです。

本記事では、屋号がどのように事業に役立つのかご紹介します。また、屋号をつける際の注意点とコツのほか、屋号を申告・変更する方法についても見ていきましょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック

「屋号」は会社法人でいう会社名のこと

屋号とは、個人事業主が事業を行う上で使用する名称のことで、会社法人でいう会社名に相当します。法人と違って、必ずつけなければならないわけではありません。屋号をつけるかどうかは事業主が自由に決められ、つけなくても問題はありません。

屋号を持つも持たないも事業主の自由ですが、あれば事業内容がわかりやすくなる、顧客からの信頼を得やすくなるというメリットがあります。開業届や確定申告書に屋号を記載してあると、屋号で口座を開設できます。また、屋号はいつでも好きなときにつけられますし、後から変更するのも簡単です。

商号、雅号との違い

屋号と響きは似ているものに、商号と雅号があります。商号・雅号についてそれぞれご説明します。

商号

商号とは、会社法人の名称のことです。会社法人と個人事業主が営む事業の大きな違いのひとつに、会社法人は、組織そのものに法律上の人格が認められていることが挙げられます。商号をつける際には、使用できる文字が決まっていたり、類似社名を避けたりしなければならないなど、いくつかの制約があります。

また、つけなくてもよい屋号と違い、商号は必ずつけなければならず、会社法人の正式名称として法務局に登記されるうえ、変更するには登記変更の手続きが必要です。

雅号

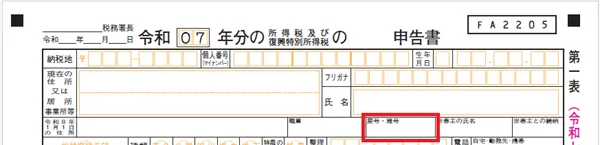

雅号とは、詩人や作家、書家、画家、芸能人などが、本名のほかに使う別名のことです。いわゆるペンネームや芸名のことです。屋号ではなく、雅号を名乗って作主に作品を発表する際に使われます。所得税の確定申告書には、「屋号・雅号」の記載欄があります。

お店の店舗名など事業を表すことの多い屋号と異なり、雅号は個人の名前として使われます。自由につけられますし、変更するのも自由です。

-

※国税庁「令和7年分の所得税等の確定申告書(案)

」より。変わることもあります。

屋号の例

屋号は基本的に好きにつけて構いませんが、事業内容をわかりやすく表現するのが一般的です。屋号の例として、例えば次のようなものがあります。

店舗の場合

◯◯商店

△△カフェ

イタリアンレストラン××

□□ベーカリー

事務所やオフィスの場合

◯◯事務所

△△フォトスタジオ

××設計オフィス

フリーランスの場合

◯◯制作

△△クリエイティブ

××企画

ライター□□

これらのほか、旧姓を屋号にするケースも見られます。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック

屋号をつけるメリット

個人事業主が屋号をつけると、さまざまなメリットがあります。具体的には、以下のようなメリットがあります。

事業内容が伝わりやすくなる

デザイン事務所を経営している場合、事業主の本名だけでは何の事業を営んでいるのかわかりません。しかし、「◯◯デザイン事務所」と屋号を掲げていれば事業内容が伝わりやすくなり、それだけ多くの人々にどのような事業を行っている企業なのか知ってもらう機会も増えます。

金融機関に屋号入りの口座を開くことができる

屋号があると、金融機関で屋号入りの口座(屋号+個人の氏名)を開くことができます。報酬や代金の受取口座が屋号入りの口座であれば、顧客の信用を得やすくなるメリットがあります。

なお、屋号入りの口座を開設するには多くの場合、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、屋号が記載された開業届または確定申告書の控え、屋号を使って事業を行っていることがわかる賃貸契約書や領収書、納品書といった書類などが必要です。

金融機関によっては、条件があるなど、屋号付きの口座を開設できない場合もあります。それぞれ申込時の必要書類も異なりますので、取引をしようとする金融機関をまず確認しておくことをおすすめします。

なお、開業届を提出していなかったり、開業時には屋号をつけていなかった場合や変更した場合は、まず新しい屋号を記載した確定申告書を提出してから、その控えを持って手続きすることになります。

融資を受ける際の申込書に記載することで融資が受けやすくなる可能性がある

事業に融資を受けたい場合、融資の申込書に屋号を記載することで事業として認めてもらいやすくなります。そして、税務署に開業届や事業として確定申告をしていることが証明できるので、個人名で事業の融資を申し込むよりも、有利と言われています。

請求書、領収書、納品書、契約書などに記載することで社会的信用を得る

屋号を持っていると、取引先に送る請求書や納品書、契約書、請求書などに屋号を記載します。事業主の氏名だけであるより、「◯◯デザイン事務所 △△××(氏名)」となっているほうが顧客に安心感を与え、信用度アップにつながります。

クラウドソーシングなど表示名に使うことで信用度が高まる可能性がある

個人で事業をしていて人手が必要な場合、もしくは新たな顧客を得たい場合、クラウドソーシングサービスなどを利用するという選択肢もあるでしょう。その際、屋号を登録名とすることで、仕事を受ける側、発注する側どちらの場合も、個人名よりも信用度が高くなる可能性があります。

もちろん屋号ではなく、個人名でビジネスを行っても社会的な信用が高まっていけば、屋号でも個人名でも信用されることでしょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック

良い屋号をつけるためのポイント

個人事業主であっても、屋号は事業の顔となるものです。覚えてもらいやすい屋号をつけることで、ビジネスの拡大につながることもあるでしょう。そのために、良い屋号をつけるためのポイントを5つご紹介します。

事業内容がわかりやすい屋号にする

屋号をつける上で一番大切なのは、一目で事業内容や専門性が伝わるものにすることです。例えば、「◯◯事務所」では何の事務所かわかりませんが、「◯◯デザイン事務所」や「◯◯法律事務所」であれば、業務内容までしっかり伝えることができます。

同様に、「△△レストラン」より「△△イタリアンレストラン」、「ハンドメイド工房」より「ハンドメイド工房 ‐商品名‐」のように、具体的なワードを盛り込んだ方が、わかりやすく具体的に伝わりやすいようです。

ドメインが取得できる屋号にする

事業を行う上でウェブサイトの開設を考えている場合は、屋号名でドメインが取得できるかもチェックしておきたいポイントです。

ドメインとは、インターネット上の住所のこと。ホームページのURLが「https://www.◯◯◯.com」の場合、◯◯◯.comの部分がドメインになります。ドメインはメールアドレスにも使われますので、屋号と同じドメインを取得できれば覚えてもらいやすく、フリーメールより信用力が増します。

ドメインは早い者勝ちなので、先に使っている人がいれば使えません。今は、ウェブサイトや専用のメールアドレスを持つつもりはなくても、将来、持たざるをえなくなる場合もありますので、チェックしておきましょう。

検索されやすいワードを使う

検索されやすいワードを屋号に組み込めば、インターネットからの集客につながる可能性がアップします。例えば、地域名+業種の組み合わせで「◯◯駅前××法律事務所」といった屋号なら、「地域名(◯◯) 法律事務所」などで検索された際、上位表示される可能性が高く、事業を知ってもらうチャンスを拡大できます。

読み書きしやすく、発音しやすい

名刺やチラシ、看板などに屋号を印刷すると、人目につく機会が増えます。また、屋号は、自己紹介の際や電話などで口にする機会が多いものです。読み間違い、聞き間違いが起こりやすい名称は避け、覚えてもらいやすいものを考えましょう。

特に、外国語から取る場合は、長くて耳慣れないものは覚えてもらいづらくなりますので、耳になじみやすい短い名称にするのがおすすめです。

エピソードがある

屋号の由来を尋ねられたとき、相手の興味を惹く話ができれば印象に残りやすくなります。

例えば、アニメーション制作スタジオ「スタジオジブリ」は「GHIBLI」と綴り、由来はサハラ砂漠に吹く熱風を意味するイタリア語です。日本のアニメーション界に熱風を起こそうとの思いが込められているそうです。このようなエピソードを屋号に込めることができれば、より覚えてもらいやすくなるでしょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック

屋号をつける際の注意点

屋号のつけ方には商号の決め方のような制約はなく、基本的には自由につけて構いません。ただし、トラブルを避けるために注意したいポイントがいくつかあります。

法人化を目指している場合は記号の使用を避ける

屋号には漢字、ひらがな、カタカナのほか、アルファベットやアラビア数字、記号も使うことができます。しかし、将来法人化を考えており、屋号をそのまま商号として使いたい場合は、記号を使うのは避けましょう。「@」や「!」「?」などの記号は商号には使えません。

他の事業者とまぎらわしいものは避ける

同業でなかったとしても、同一地域で他の事業者と同じ屋号をつけるのは避けてください。まぎらわしくなりますし、最悪訴訟に発展するケースもあります。屋号を決める前に一度インターネットなどで検索してみて、つけようとする屋号やよく似た屋号が、近隣の事業者に使われていないかチェックするのがおすすめです。

また、すでに商標登録されている商品名やサービス名、商号登記済みの法人名、それらとまぎらわしかったり、似たような名称を屋号にするのも避けるべきです。権利侵害で訴えられる可能性があります。

覚えてもらいやすい長さにする

屋号の長さに決まりはありません。ただし、長すぎると使いづらいですし覚えてもらいにくくなりますので、長すぎる屋号は避けましょう。

法人や特定業種と誤認させるような名前はつけられない

屋号は事業主の好きにつけられるものではありますが、屋号に使用できない言葉もあります。例えば、「◯◯会社」や「××法人」「△△銀行」など、会社や特定業種だと誤認される可能性がある文字は、屋号の名称に使うことが法律で禁止されています。

なお、商号は「●●inc.」や「××Ltd.」など、会社の種類を英語で登記することができませんが、これらは屋号でも使用できません。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック

屋号の届出・変更をする方法

屋号は、開業届の「屋号」欄に記載して提出することで、税務署に認識してもらえます。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは、個人事業を開始したことを税務署に申告するための書類です。開業日から1ヵ月以内に管轄の税務署に出すことになっていますが、提出しなくても罰則はありません。

また、開業届に屋号を記載していなかった場合は、所得税の確定申告書の「屋号・雅号」欄に記載して提出すれば、屋号をつけたことになります。

なお、屋号を変更したい場合や新しくつけた場合は、直近の所得税の確定申告の際に新しい屋号を確定申告書の「雅号・屋号」の欄に書いて提出すれば良く、開業届を提出し直す必要はありません。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック

事業を広く知ってもらうために屋号をつけよう

個人事業主にとって、屋号は自分の事業を広く知ってもらうためのツールのひとつです。持たなくても構いませんが、わかりやすく印象に残りやすい屋号を持つことは、顧客からの信用力アップやビジネスの拡大につながります。

開業届または確定申告書に記載して提出するだけと登録手続きも簡単なので、ぜひ自分のビジネスに合った屋号を考えてみてください。

photo:PIXTA