社会保険料とは?計算方法や算出する際の注意点などを解説

更新

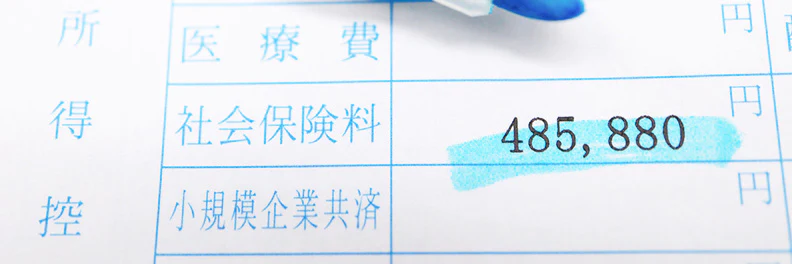

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)は、その種類や報酬額によって保険料率や負担者が異なるため、給与担当者には混同しないよう細心の注意が求められます。また、保険料率や社会保険の適用範囲は変更されることもあるため、常に最新の情報を確認しておくことが大切です。

本記事では、給与担当者向けに、社会保険料の種類や計算方法、計算する際のポイントなどについて解説します。社会保険料を計算する際の基準となる「標準報酬月額」についても詳しく説明していますので、給与計算や社会保険手続きの際にぜひご活用ください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

社会保険料とは?

企業における広義の社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」を指し、これらの制度を維持する目的で納付するお金を社会保険料といいます。

相互扶助の理念に基づき、加入者が互いに費用を出し合うことで、万一のケガや病気、高齢化、失業などに備えることができます。これらの社会保険は、国や自治体によって運営される公的な保険制度です。

以下が、社会保険料の種類とその内容です。

企業で働く人は、社会保険の加入条件に該当する場合、保険への加入が求められます。

| 健康保険料 | 労災以外の病気やケガに備える健康保険の保険料 |

|---|---|

| 厚生年金保険料 | 老後や障害・死亡などに備える、厚生年金の保険料 |

| 介護保険料 | 要介護および要支援認定を受けたうえで介護サービスを利用するための保険料 |

| 雇用保険料 | 失業や育児休業などに備えるための保険料 |

| 労災保険料 | 労災に備えるための保険料で、全従業員が対象 |

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

広義の社会保険と狭義の社会保険

社会保険には、広義の社会保険と狭義の社会保険の2種類があります。

広義の社会保険とは、上述した健康保険や厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5種類です。狭義の社会保険には、雇用保険と労災保険が含まれません。

| 広義の社会保険 | 狭義の社会保険 | 健康保険 |

|---|---|---|

| 厚生年金保険 | ||

| 介護保険 | ||

| 労災保険 | ||

| 雇用保険 | ||

狭義の社会保険の保険料は事業主と従業員が折半して負担します。それに対して、狭義の社会保険ではない雇用保険と労災保険については併せて「労働保険」と呼ばれており、事業主の負担が大きくなっているのが特徴です。

本記事では、狭義の社会保険に含まれる健康保険、厚生年金、介護保険をメインに解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険料の計算に必要な標準報酬月額とは?

「標準報酬月額」は、健康保険料、厚生年金保険料、そして介護保険料の計算に利用する金額のことです。見直しとなる場合は、特定の1か月の報酬額ではなく、複数月における報酬月額の平均から導き出される金額であることを押さえておきましょう。

社会保険料には区切りのよい幅で区分された「等級」があり、健康保険料・介護保険料においては50等級、そして厚生年金保険料では32等級に分けられています。従業員ごとに算出された標準報酬月額から当てはまる等級を確認し、保険料の金額表と照らし合わせることで、納付すべき金額が簡単に割り出せるようになっています。

標準報酬月額は、入社時に初回の決定が行われ、その後は状況に応じて「定時決定」や「随時改定」により見直されます。以下では、標準報酬月額が見直されるタイミングについて詳しく解説します。

標準報酬月額の「定時決定」

定時決定は、毎月4月、5月、6月に支給する給与を基に、その年の9月分保険料からの標準報酬月額を決めるという方法です。定時決定では、基本給、住宅手当や通勤手当などの社会保険料の対象となる各種手当をすべて含んだ支給額を申告します。ただし、支給回数が年3回以下の賞与、臨時で支払われた慶弔手当やお祝い金、交際費や出張費、退職金などは含まれません。

例えば、社会保険対象賃金となる給与支給額が、4月は36万円、5月は28万円、6月は32万円であったとします。

| 就業期間 | 支払日 | 給与額 |

|---|---|---|

| 3月1日~3月31日 | 4月20日 | 36万円 |

| 4月1日~4月30日 | 5月20日 | 28万円 |

| 5月1日~5月31日 | 6月20日 | 32万円 |

| 合計 | 96万円 | |

| 平均月額 | 32万円 |

表より、3か月の平均額は32万円となります。

この金額を協会けんぽ・東京支部の保険料額表の標準報酬月額に当てはめると、以下のように給与支給額の等級および健康保険料、厚生年金保険料の金額がわかります。

| 標準報酬 | 全国健康保険協会管掌健康保険料 | 厚生年金保険料 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 等級()内は厚生年金保険料の等級 | 月額 | 介護保険第2号保険者に該当しない場合 | 一般、坑内員、船員 | |||

| 9.91% | 18.30% | |||||

| 円以上~ 円未満 |

全額(円) | 折半額(円) | 全額(円) | 折半額(円) | ||

| 17(14) | 200,000円 | 195,000~210,000 | 19,820 | 9,910 | 36,600 | 18,300 |

| 18(15) | 220,000円 | 210,000~230,000 | 21,802 | 10,901 | 40,260 | 20,130 |

| 19(16) | 240,000円 | 230,000~250,000 | 23,784 | 11,892 | 43,920 | 21,960 |

| 20(17) | 260,000円 | 250,000~270,000 | 25,766 | 12,883 | 47,580 | 23,790 |

| 21(18) | 280,000円 | 270,000~290,000 | 27,748 | 13,874 | 51,240 | 25,620 |

| 22(19) | 300,000円 | 290,000~310,000 | 29,730 | 14,865 | 54,900 | 27,450 |

| 23(20) | 320,000円 | 310,000~330,000 | 31,712 | 15,856 | 58,560 | 29,280 |

| 24(21) | 340,000円 | 330,000~350,000 | 33,694 | 16,847 | 62,220 | 31,110 |

| 25(22) | 360,000円 | 350,000~370,000 | 35,676 | 17,838 | 65,880 | 32,940 |

表に照らし合わせると、月額平均32万円の報酬が支給されている場合、23等級(厚生年金では20等級)に該当します。介護保険第2号被保険者に該当しない場合は、健康保険料は3万1,712円、厚生年金保険は5万8,560円と算出され、これらの金額を会社と折半することになります。

企業の給与担当者は、3か月の従業員の給与を「算定基礎届」に記入し、日本年金機構の事務センターか年金事務所へ7月10日までに提出しなければなりません。

-

参照:協会けんぽ・東京支部「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

」

算定基礎届の提出対象外となる人

上述のとおり、企業の給与担当者は社会保険に加入するすべての従業員について「算定基礎届」を年金事務所などへの提出が求められます。ただし、以下の従業員に関しては、算定基礎届の提出対象外となります。

-

- 6月1日以降に新規に社会保険料に加入する従業員

- 6月30日以前に退職した従業員

- 7月改定での月額変更届を提出する予定の従業員

その後、9月分から新しい保険料に変更し、納付していきます。

標準報酬月額の「随時改定」

随時改定は、昇給・降給など固定的賃金が大きく変動したときに、年度の途中であっても社会保険料の見直しを実施する手法です。なお、固定的賃金とは、基本給、役職手当、家族手当、通勤手当などのことを指します。それに対して、非固定的賃金には残業手当、深夜手当などが含まれます。

随時改定となるのは、社会保険の対象となる固定的賃金の変更があった後に支払われた、3か月間の給与の平均から算出した標準報酬月額と、現状の標準報酬月額との間に2等級以上の差が出た場合です。「月額変更届」を健康保険組合や年金事務所、事務センターに提出して手続きを行います。

月額変更届についてはこちらで詳しく説明しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

毎月の給与における社会保険料の計算方法

社会保険料の計算方法は、従業員の給与に保険料率を掛けて算出します。保険料率は保険の種類によって異なります。

なお、狭義の社会保険の保険料については、前述の「標準報酬月額」という給与の平均額等を基に算出する数字を利用します。ここでは、毎月の給与から控除する社会保険料について、標準報酬月額を用いた種類別の計算方法と保険料率を具体的に確認しましょう。

健康保険料の計算方法

健康保険料は、標準報酬月額に健康保険料率を掛けることで算出されます。健康保険料率は、加入している健康保険組合の種類などによって異なります。また、協会けんぽに加入の場合は、適用事業所の所在地によって保険料率が違う点に注意しましょう。

例えば、東京の適用事業所が所属する協会けんぽ(東京支部)の保険料率は、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)ではない場合、9.91%(2025年3月分から)となっています。この負担を事業主・従業員で折半するので、それぞれの負担は4.955%となります。

-

参照:全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

」

健康保険料の計算例

協会けんぽ(東京支部)に加入のうえ、標準報酬月額が30万円である従業員の健康保険料は以下のとおりです。

標準報酬月額30万円の場合の健康保険料

30万円×9.91%÷2=1万4,865円>

よって、事業主は従業員の給与から健康保険料として月々1万4,865円を差し引きます。事業主が納付する際には、この従業員負担分に、事業主負担分1万4,865円を合わせて納めます。ただし、事業主が実際に納める金額は、これに加えて介護保険料や子ども・子育て拠出金なども含まれるため、健康保険料の2倍の金額ではありません。

-

参照:全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

」

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料の計算方法は、「標準報酬月額×厚生年金保険料率」です。計算に使用される厚生年金保険料率は2004年から段階的に引き上げられてきましたが、2017年9月に引き上げが終了したことで、現在は18.3%で固定されています。これを事業主と従業員が折半で負担するため、それぞれの負担は9.15%となります。

-

参照:日本年金機構「厚生年金保険料額表

」

厚生年金保険料の計算例

標準報酬月額が30万円の場合の厚生年金保険料は、以下のとおりです。

標準報酬月額30万円の従業員の厚生年金保険料

30万円×18.3%÷2=2万7,450円

よって、事業主は従業員の負担分の厚生年金保険料2万7,450円を月々の従業員の給与から差し引きます。事業主が納付する際には、この従業員負担分に、事業主負担分2万7,450円を合わせて納めます。ただし、事業主が実際に納める金額は、これに加えて子ども・子育て拠出金も含まれるため、厚生年金保険料の2倍の金額ではありません。

介護保険料の計算方法

介護保険料の計算方法は、「標準報酬月額×介護保険料率」で算出できます。

介護保険は、40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の従業員が加入し、健康保険料と併せて介護保険料を納めます。なお、65歳以上の人はすべて介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は65歳になった月から支払いが発生します。

介護保険料率は、加入している健康保険組合の種類や事業所の所在地によって異なりますが、例えば協会けんぽに加入している事業主であれば、1.59%(2025年3月分から)です。介護保険料は事業主と従業員が折半で負担します。

介護保険料の計算例

標準報酬月額が30万円で、40歳の従業員の場合、従業員が月々に負担する介護保険料は以下のとおりです。

標準報酬月額30万円、40歳の従業員の介護保険料

30万円×1.59%÷2=2,385円

したがって、事業主は、従業員負担分の介護保険料2,385円を月々の給与から差し引きます。事業主が納付する際には、この従業員負担分に、事業主負担分2,385円を合わせて納めます。ただし、事業主が実際に納める金額は、これに加えて子ども・子育て拠出金も含まれるため、介護保険料の2倍の金額ではありません。

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、「毎月の給与支給額×雇用保険料率」で算出します。

健康保険、厚生年金保険、介護保険は標準報酬月額から保険料を割り出しますが、雇用保険料は毎月の雇用保険が対象となる給与支給額を基に計算します。なお、給与支給額には、残業手当や通勤手当などの各種手当も含みます。

雇用保険料率は、保険料を納付する企業が営む事業が、「一般の事業」や「農林水産・清酒製造の事業」、または「建設の事業」のいずれに当てはまるかによって異なります。一般の事業に該当する企業の場合は、従業員負担が5.5/1,000、事業主負担が9/1,000になります(2025年4月~2026年3月までの場合)。

-

参照:厚生労働省「事業主・被保険者の皆さまへ 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

」

雇用保険料の計算例

一般の事業に分類される企業において、雇用保険料を算出する際に対象となる給与支給額が30万円であった場合、従業員の給与から差し引く労働者負担分の雇用保険料と事業主負担分の雇用保険料は、それぞれ以下のとおりです。

月の給与支給額が30万円の場合の雇用保険料

従業員負担分:30万円×5.5÷1,000=1,650円

事業主負担分:30万円×9÷1,000=2,700円

事業主は従業員負担分と事業主負担分の両方を併せて納付しますが、雇用保険料の場合は労災保険料と併せて1年分を一括で納付します。例年6月1日から7月10日までの間に申告・納付手続きを行うことを押さえておきましょう。ただし、納付する保険料の合計金額が大きい場合(20万円以上)や、労働保険事務組合に労働保険関連の事務を依頼している場合は分割して納付することも可能です。

-

参照:厚生労働省「事業主・被保険者の皆さまへ 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

」

労災保険料の計算方法

労災保険料は、「全従業員の1年分の賃金総額×労災保険料率」で算出した金額を、事業主が全額負担します。労災保険料は従業員負担がないため、事業主は従業員の月々の給与から差し引く必要はありません。

労災保険料率は、製造業や建設事業など事業の種類によって2.5/1,000~88/1,000までの範囲で細かく定められています。

-

参照:厚生労働省「令和7年度の労災保険率について(令和6年度から変更ありません)

」

労災保険料の計算例

労災保険料率は事業の種類によって異なるため、算出する際には自社の事業分類に合った保険料率を適用することが重要です。例えば、小売業・卸売業を営む事業主が年間に支払った労働保険の対象となる給与の総額が600万円だった場合を考えてみましょう。小売業・卸売業などの労災保険料率は3/1,000であるので、労災保険料は以下のように計算できます。

労災保険率3/1,000、年間に支払った給与総額600万円の場合の労災保険料

600万円×3÷1,000=1万8,000円

この場合、1年間の労災保険料として、1万8,000円を事業主が負担します(一般拠出金は除く)。従業員から徴収する分がないため、事業主の負担分を1年間の雇用保険料(従業員負担分と事業主負担分の合計)と共に一括で納付します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賞与における社会保険料の計算方法

賞与を支給する際も、基本的には毎月納付している保険料と同率の保険料を差し引きます。賞与にかかるそれぞれの社会保険料の計算方法は以下のとおりです。

- 賞与にかかる社会保険料の計算方法

-

- 健康保険料:標準賞与額×健康保険料率

- 厚生年金保険料:標準賞与額×厚生年金保険料率

- 介護保険料:標準賞与額×介護保険料率

- 雇用保険料:賞与支給額×雇用保険料率

標準賞与額とは、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた金額です。例えば、賞与額が54万3,421円だった場合、標準賞与額は54万3,000円になります。

労災保険料は、給与や賞与ごとに計算されるわけではなく、年間の賃金総額に労災保険料率を掛けて算出され、事業主が全額負担します。従業員の負担はありません。社会保険の保険料とは計算方法や賞与の扱いが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

標準賞与額には上限があり、厚生年金保険の場合は1か月の総支給額が150万円を超過する部分に、健康保険・介護保険の場合は保険者ごとに計算した年度の累計額が573万円を超過する部分には、保険料がかかりません。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険料を算出する際の注意点

社会保険料に関しては、基本的な計算式に沿って算出する他に、保険料率の変更や保険料の免除などに気を付けることが大切です。以下に社会保険料を算出する際に注意したいポイントを紹介します。

社会保険の適用範囲が拡大されている

社会保険料を算出する際に、当該の従業員が社会保険の適用範囲に入るかどうか判断することは重要なポイントになります。特に、近年ではパート・アルバイト従業員における社会保険の適用範囲が拡大傾向にあるので、社会保険料の算出ミス・納付ミスを防ぐためにも、法改正の動向を十分に確認しておくようにしましょう。

社会保険への加入が義務付けられる企業・事業所は、従業員規模や労働条件に応じて分類されます。原則として、従業員数が一定以上の事業所は社会保険の適用対象となりますが、パート・アルバイト従業員について加入が義務付けられる事業所は「特定適用事業所」と呼ばれます。

以前は、特定適用事業所の要件は従業員501人以上の企業でしたが、近年は段階的に引き下げられ、現在は従業員数51人以上の企業が対象です。また、これまで従業員数に含まれるのはフルタイム従業員のみでしたが、現在は1週間の所定労働時間がフルタイムの3/4以上のパート・アルバイト従業員も含まれます。

なお、1週間の所定労働時間がフルタイムの3/4未満のパート・アルバイト従業員についても、以下の条件すべてに当てはまる場合は社会保険の加入対象となります。例えば、フルタイムの週の所定労働時間を40時間とした場合、週の労働時間が30時間未満のパート・アルバイト従業員も加入対象となる可能性があることに留意しましょう。

-

- 週の所定労働時間が20時間以上である

- 所定内賃金が月8万8,000円以上である

- 2か月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない(定時制・通信制などは加入対象)

社会保険の加入対象は拡大傾向にあり、特定適用事業所の要件も今後段階的にさらに引き下げられることが考えられます。法改正や制度変更を注視しながら、自社が対象となった際にスムーズに対応できるよう環境整備を進めることが大切です。

短時間労働者に関する社会保険については、こちらで詳しく解説しています。

-

参照:厚生労働省「事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック

」

社会保険料率は変動することがある

社会保険料率は、定期的に見直しが行われているため変動することがあります。厚生年金保険料は現状固定ですが、それ以外の健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率、労災保険料率は変動があるため、各健康保険組合などの保険者や年金事務所の最新の情報を見落とさないようにすることが大切です。

産休・育休中は条件を満たせば社会保険料が免除になる

産休・育休中は、日本年金機構に申請をすることで、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が、従業員・事業主の両方で免除されます。また、免除期間中は資格が失われることもありません。

免除の対象となる期間は、産休・育休の開始月から、終了日の翌日が属する月の前月までとなります。また、育休において免除の対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。

-

- 休業の開始月に14日以上の育児休業を取得していること

- 育児休業給付を受けていること

- 標準報酬月額の算定に関わる期間に勤務していないこと

これらの条件を満たさない場合は、育休中であっても社会保険料の免除対象とはなりません。

それに対して、雇用保険料と労災保険料は、支給された給与額に基づいて計算されるものです。そのため、産休・育休中に給与支給がない場合については保険料が発生しません。

雇用保険料以外は日割計算がない

雇用保険料以外は日割計算がなく、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料については、末日に資格喪失していれば該当月の社会保険料は発生しません。労災保険料は、労災保険料率を掛けた保険料が発生します。その一方で、雇用保険料は実際の支給額に保険料率を掛けて計算されるため、支給額が日割りになるのであれば、その分保険料も安くなります。

ただし、雇用保険料以外の社会保険料は、退職日の翌日が属する月の前月分まで発生することに注意しましょう。例えば、3月31日に退職した従業員の場合、退職日の翌日は4月1日であるため、前月の3月分まで社会保険料が発生します。

社会保険料は原則として、当月分の給与から前月分の保険料を徴収する「翌月徴収」を行っています。退職のため翌月の給与が支給されない場合や、退職月の給与から前月分の保険料を控除できない場合は、退職月の給与から退職月分と前月分の保険料をまとめて控除します。例えば、退職月が6月であれば、6月分の保険料に加え、5月分の保険料も6月の給与から控除する形になります。給与計算上は、翌月に給与が支給されないため、このように調整する必要があります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険料の計算は給与計算ソフトで効率化しよう

狭義の社会保険といわれる健康保険、厚生年金保険、介護保険は、それぞれ保険料率に基づいて計算を行い、企業が従業員の負担分を含めてまとめて納付します。社会保険の適用範囲は、今後さらに段階的に拡大していくと考えられるため、未対応の企業も早めに準備を行い、社会保険料を適切に算出できる環境を整えましょう。

社会保険料の控除を含めて給与を正確に計算するには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。クラウド給与計算ソフトを利用すれば、保険料率が改正された際も設定を更新するだけで自動計算が可能となり、作業に迷う心配がありません。「弥生給与 Next」は、給与計算業務に求められる機能が揃ったクラウド給与計算ソフトで、給与や賞与、社会保険料の計算、年末調整といった業務を効率よく実行できます。自社に合ったツールを活用して、業務の効率化を目指しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。