月額変更届とは?随時改定の条件や手順、注意点などを紹介

更新

月額変更届とは、固定的賃金の変動によって社会保険料の標準報酬月額が変わる場合に提出する書類です。月額変更届の提出を怠ると、適切な年金記録の反映ができず、将来の年金受給額などに影響が出る可能性があります。また、提出義務を果たさない場合は罰則の対象となることもあるため、適切な対応が求められます。では、月額変更届はどのようなケースで提出が必要となり、手続きにはどのような流れがあるのでしょうか。

本記事では、月額変更届の概要や書き方、提出のタイミングや方法についてわかりやすく解説します。また、標準報酬月額の「定時決定」と「随時改定」の違いにも触れ、具体的な記入例やよくある質問にもお答えします。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

月額変更届とは標準報酬月額を変更するための書類のこと

月額変更届とは、標準報酬月額を変更するために、事業主側が年金事務所または事務センターや健康保険組合に提出する書類で、正式には「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」といいます。一般的には「月変(げっぺん)」とも呼ばれています。

月額変更届の提出が必要となるのは、給与の変動があったときに行う「随時改定」のときです。なお、会社員などが加入する健康保険(被用者保険)には、全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(健康保険組合)、各種共済などがありますが、本記事では協会けんぽについて解説します。

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、従業員の健康保険料や厚生年金保険料を算定する際の基準となる金額です。これらの保険料は給与額に応じて決まりますが、月ごとに給与が変動するたびに保険料を計算し直すのは、事業主にとって大きな負担になります。そこで、従業員の給与を一定の幅(等級)で区分し、その等級に応じて標準報酬月額を設定するしくみが採用されています。これにより、たとえ残業代や手当などで月々の給与に増減があっても、保険料は原則として一定に保たれます。保険料の管理が簡素化され、事務負担の軽減につながるのが大きなメリットです。

標準報酬月額について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

令和7年3月分(4月納付分)からの保険料額表

標準報酬月額は、健康保険と厚生年金保険でそれぞれ別に定められており、健康保険は50等級、厚生年金は32等級に区分されています。各等級に応じた社会保険料の金額は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表している「保険料額表」や、加入している健康保険組合のWebサイトなどで確認できます。社会保険料は都道府県ごとに毎年改定されますが、厚生年金保険料は原則として全国一律に設定されており、通常は都道府県による違いはありません。

標準報酬月額の算定時には、事業所の所在地に対応した最新の保険料額表を確認することが大切です。令和7年度(2025年度)における東京都の保険料額表は以下のとおりです。

- 引用:全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

標準報酬月額の定時決定と随時改定とは?

標準報酬月額を見直すタイミングは、年1回の「定時決定」と、必要に応じて行う「随時改定」の2とおりがあります。それぞれの概要は以下のとおりです。

定時決定

定時決定とは、4月から6月の給与実績を基に、年1回実施される標準報酬月額の見直し手続きです。定時決定きでは、3か月間に支払われた給与の平均支給額を算出し、「算定基礎届」に記入して提出します。提出先は事業所を管轄する年金事務所もしくは事務センターで、提出期限は毎年7月10日ですが、10日が休日にあたる場合は翌営業日となります。

算定基礎届の内容に応じて標準報酬月額が決まり、その金額が9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。なお、随時改定(給与の大幅な変動など)や育児休業明けの改定がない限り、この標準報酬月額は1年間適用されます。手続きの対象となるのは7月1日時点で被保険者となっているすべての従業員です。ただし、6月1日以降に被保険者資格を取得した人など、一部のケースは除外されます。

定時決定および算定基礎届について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

随時改定

随時改定とは、昇給や降給、雇用契約の変更などにより、従業員の固定的賃金が大きく変動した場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きです。

固定的賃金とは、一給与計算期間に対して、支給額や支給率が一定額に支給される給与のことで、基本給や役職手当、通勤手当、家族手当などが該当します。これらの支給額が増減すると、実際の給与と標準報酬月額の間にずれが生じ、社会保険料が実態に合わなくなる可能性があります。そのずれを解消し、適正な保険料を反映させるために行うのが随時改定です。

賃金が変動したあと、一定の条件を満たすと「月額変更届」の提出が必要になります。給与に変更があった際には、随時改定の対象になるかどうかを確認することが重要です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

月額変更届の提出による随時改定の条件

随時改定が必要となるのは、次の3つの条件をすべて満たす場合です。

-

-

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。

-

(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

-

(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

-

固定的賃金とは、基本給や役職手当、通勤手当、住宅手当など、毎月定額で支給される賃金を指します。これらの金額が昇給・降給・手当の新設や廃止・支給額の変更などによって増減すると、「固定的賃金に変動があった」となります。なお、残業手当や歩合給などの毎月変動する賃金は、固定的賃金には含まれません。

- 引用:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」

ケース別に月額変更届の有無をまとめると、以下のようになります。

| 増額改定 | 減額改定 | 対象外 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 固定的賃金 (基本給、役職手当、家族手当等) |

上がる ↑ |

上がる ↑ |

下がる ↓ |

下がる ↓ |

上がる ↑ |

下がる ↓ |

| 非固定的賃金 (残業手当、皆勤手当等) |

上がる ↑ |

下がる ↓ |

下がる ↓ |

上がる ↑ |

下がる ↓ |

上がる ↑ |

| 3か月の平均額(2等級以上の差) | 上がる ↑ |

上がる ↑ |

下がる ↓ |

下がる ↓ |

下がる ↓ |

上がる ↑ |

| 月額変更届の必要性 | 必要 ◯ |

必要 ◯ |

必要 ◯ |

必要 ◯ |

不要 × |

不要 × |

続いて、随時改定が必要となる条件について、それぞれ詳しく解説します。

1. 固定的賃金に変動があった

固定的賃金とは、支給額や支給率が変動しない賃金のことです。固定的賃金の変動には、次のような場合が考えられます。

-

- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)

- 給与体系の変更(日給から月給への変更等)

- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更

- 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

- 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

- 引用:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」

なお、この固定的賃金には、残業代や皆勤手当など、臨時的に支給・変動する報酬は含まれません。

2. 標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

次の条件が、固定的賃金の変動により、標準報酬月額に2等級以上の差が発生したときです。新しい報酬月額は、変動があった月から3か月間の給与支給額の平均を基に算出されます。ただし、標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、差異が2等級以下でも対象となる場合があります。標準報酬月額の等級については、全国健康保険協会の「保険料額表」で確認できます。

3. 3か月とも支払基礎日数が17日以上である

支払基礎日数とは、給与計算の算定対象となる日数のことを指します。これは、実際に出勤した日数だけでなく、有給休暇や特別休暇など賃金が支払われる日も含まれます。支払基礎日数は給与形態によって数え方が異なります。標準報酬月額を算定する際は、従業員の「平均報酬月額」と「保険料額表」を照合して行います。

この際、平均報酬月額として算入できるのは、支払基礎日数が一定以上ある月の報酬に限られます。具体的には、フルタイムで勤務している人の場合は17日以上、特定適用事業所で勤務する短時間労働者の場合は11日以上です。支払基礎日数の数え方は、以下の給与形態ごとに異なります。

- 日給月給制

- 完全月給制

- 時給制・日給制

以下では、それぞれの給与形態について、概要と支払基礎日数の考え方を解説します。

日給月給制

日給月給制とは、1か月の賃金が決まっているものの、欠勤をすれば欠勤日数に応じて減額される給与形態です。日給月給制の支払基礎日数は、就業規則などで定められた給与計算の基礎となる月平均所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数や、実際に出勤した日数となります。

完全月給制

完全月給制とは、1か月の賃金が決まっていて、たとえ欠勤しても減額がない給与形態のことです。完全月給制の場合は、その月の暦日数(30日、31日など)が支払基礎日数となります。

時給制・日給制

時給制や日給制では所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数や、実際に出勤した日数が支払基礎日数となります。

給与計算の基礎日数についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

随時改定の対象にならないケース

固定的賃金の増減があっても、随時改定の対象外となる場合もあります。例えば、休職中に会社から給与の代わりに支給される「休職給」や、健康保険から支給される「傷病手当金」などを受けている人については、報酬としての固定的賃金が支払われていないと判断されるため、随時改定の対象外となります。ただし、「休職給」は企業によって支給有無や内容が異なるため、個別の確認が必要です。

また、次のようなケースも随時改定の対象にはなりません。

-

- 固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合

- 固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

- 引用:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」

ケースごとに確認したうえで、随時改定が必要な場合は忘れずに手続きしましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

随時改定の手順

固定的賃金に変動があり随時改定が必要な従業員がいた場合は、適切に手続きを行わなければなりません。スムーズに手続きを進めるために、随時改定の手順を確認しておきましょう。

1. 随時改定の要件を確認する

まずは、固定的賃金が変動した従業員が随時改定の対象となるかどうかを確認します。固定的賃金が変動してから3か月後に、変動前と変動後の報酬平均額を比較し、標準報酬月額に2等級以上の違いがあるかどうかチェックしましょう。

2. 月額変更届を作成する

標準報酬月額に2等級以上の変動があり、随時改定の対象になることが確認できたら、月額変更届を作成します。改定後の標準報酬月額は、給与に変動があった支給月から4か月目以降の適用となり、社会保険料の支払いは当月分を翌月に払う形となります。

給与からの社会保険料の天引きは、手続きの進行状況にかかわらず、改定内容に基づいて行われます。そのため、手続きが遅れると、給与から控除される金額と実際の納入金額にズレが生じる可能性があります。こうした不一致を防ぐためにも、月額変更届の手続きはできるだけ早めに行いましょう。

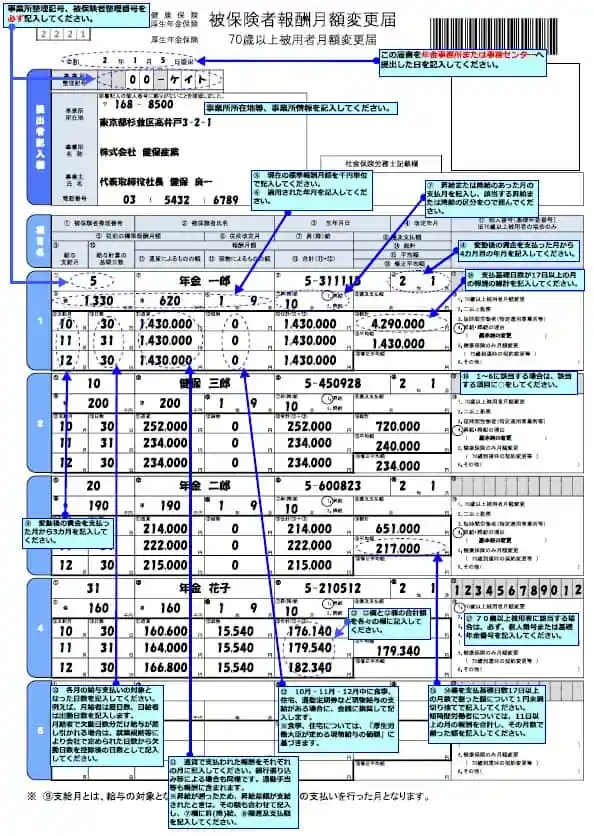

月額変更届の記入例

月額変更届の用紙は、日本年金機構「随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)」からダウンロード可能です。届出書には、事業所の情報と随時改定を行う従業員の情報を記入してください。固定的賃金の変動があった月から3か月の報酬と、支払基礎日数を書き入れる必要があるため、賃金台帳などを確認し、正確に記入しましょう。なお、1枚につき5名分まで記載が可能です。

月額変更届の記入例

- 引用:日本年金機構「随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)」

3. 書類を提出する

月額変更届の記入が完了したら、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。なお、健康保険の加入先が健康保険組合の場合は、管轄の年金事務所と健康保険組合の両方へ提出しなければなりません。提出方法は以下の3つです。

- 電子申請

- 郵送

- 窓口提出

以下では、それぞれの提出方法の概要を解説します。

提出方法1. 電子申請

電子申請を行う場合は、政府が提供するオンラインサービス「e-Gov」を利用します。なお、資本金などの額が1億円を超える法人や相互会社、投資法人、特定目的会社については、月額変更届の電子申請が義務付けられています。

提出方法2. 郵送

郵送する場合は、地域ごとに設置されている事務センターへ送付してください。各地域の事務センターの一覧は、日本年金機構「全国の事務センター一覧」で確認できます。なお、事務センターでは窓口での書類提出は受け付けていません。

提出方法3. 窓口提出

月額変更届を直接窓口に提出する場合は、事業所を管轄する年金事務所へ持参します。管轄の年金事務所は日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」から確認可能です。

4. 標準報酬月額の変更を反映させる

改定後の標準報酬月額は、給与の変動があった月の4か月目から適用されます。社会保険料は、原則として当月分を翌月に支払うため、給与の天引きも改定に合わせて反映されます。もし提出手続きが滞ると、給与から天引きされる額と社会保険料の納入金額がズレてしまう可能性があるため、速やかに手続きを行うことが重要です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

月額変更届の手続きを行う上での注意点

随時改定に該当する場合でも、社会保険料の過不足や従業員とのトラブルを防ぐために、月額変更届の提出時期や手続き内容を適切に管理しましょう。適正な保険料を反映させるためにも、法令に基づいて正しく、そしてタイミングを逃さずに対応することが重要です。

月額変更届の提出は可能な限り早めに行う

随時改定の条件に該当する従業員がいる場合は、できるだけ早く月額変更届を提出しましょう。

長期間にわたって提出が行われない場合、年金事務所による調査や、第三者から年金事務所への通報などをきっかけに、年金事務所が状況を把握することがあります。その結果、年金事務所から催告状が届く場合があり、悪質なケースでは立入調査などの行政措置が取られる可能性があります。また、正当な理由なく長期にわたって月額変更届の提出をしなかった場合は、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられることもあります(健康保険法208条)。

さらに、降給によって固定賃金が変動した場合、月額変更届を提出しないと、実際よりも高い標準報酬月額が適用され続けてしまいます。従業員と事業所の双方に損失が発生してしまう可能性もあるため、必要な手続きを怠らないようにしましょう。

修正時は保険料を遡って徴収・還付する必要がある

月額変更届の提出がされていなかった場合や、記載内容に誤りが見つかった場合は、管轄の年金事務所に連絡し、状況を説明したうえで速やかに修正手続きを行いましょう。

届出に不備があった期間については、原則として過去2年分まで遡って社会保険料が再計算されます。社会保険料に不足が生じていた場合は追納を、過払いがあった場合には翌月以降の給与で還付または精算を行う必要があります。

また、届出手続き上の不備とは別に、給与計算の事務処理上のミスにより標準報酬月額の変更が給与計算に正しく反映されていなかった場合も、従業員の手取り額に影響が出るため注意が必要です。不備や反映ミスがあった場合は、速やかに従業員へ謝罪し、内容をていねいに説明して誠実な対応を心掛けましょう。

決定通知が届いたら従業員に通知する

日本年金機構から決定通知が届いた場合、事業者は、速やかに被保険者、または被保険者であった従業員へ通知する義務があります。これは、月額変更届(随時改定)や算定基礎届(定時決定)などの手続きを提出すると、その内容に基づき日本年金機構から公文書として決定通知書が送付されるしくみとなっているためです。

年金機構からの決定通知の種類は以下のとおりです。

-

-

(1)被保険者の資格取得または喪失

-

(2)標準報酬月額の決定または改定

-

(3)標準賞与額の決定

-

(4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと

-

(5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと

-

(6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険の被保険者となったこと

-

(7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと

-

これらの通知書は2年間保存する義務があり、正当な理由なく通知しなかった場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。

- 引用:日本年金機構「被保険者への通知」

なお、正当な理由なく通知しなかった場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。

新しい保険料額を適用するタイミングを確認する

随時改定後、新しい標準報酬月額の適用時期は、報酬に変動があった月の4か月目からです。それに対して、定時決定による標準報酬月額の改定は、毎年9月分から適用されます。随時改定と定時決定では適用のタイミングが異なるため、給与計算の際に間違えないように注意しましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

月額変更届でよくある質問

最後に、月額変更届に関してよくある質問にお答えします。

月額変更届に添付書類はありますか?

月額変更届に添付書類は原則不要です。ただし、随時改定の特例として、年間報酬の平均で標準報酬月額を算定する「保険者算定」を申し立てる場合(政府管掌、すなわち全国健康保険協会〈協会けんぽ〉に加入している事業所)には、以下の書類を添付する必要があります。

- (様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)(ワード)

- (様式2)健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書(随時改定用)(エクセル)

健康保険組合に加入している場合は取り扱いが異なるため、加入先の組合への確認が必要です。

引用:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」

これらの添付書類は、日本年金機構のサイトからダウンロード可能です。必要な場合は忘れず提出しましょう。

残業代も月額変更届の対象ですか?

残業代(残業時間)の増減によって報酬が変動した場合でも、残業代は社会保険料の対象となる賃金に含まれます。ただし、通常の残業代の増減は「固定的賃金」の変動とはみなされないため、残業代の増減のみでは月額変更届(随時改定)の起算とはなりません。

その一方で、定時決定(算定基礎届)の際には、実際に支払われた報酬総額に残業代も含まれるため、残業代の増減も標準報酬月額に反映されます。

また、随時改定でも、残業代の割増率自体に変更があった場合(例:法定割増率の引き上げなど)は賃金体系の変更とみなされ、随時改定の対象となる可能性があります。

定時決定と随時改定の時期が重なった場合はどうなりますか?

定時決定と随時改定のタイミングが重なった場合は、随時改定が優先されます。

例えば、4月・5月・6月のいずれかの月で固定的賃金に大幅な変動があった場合は、随時改定を優先して行いましょう。なお、随時改定が行われた翌月以降に、再び固定的賃金に大きな変動があった場合は、そのつど随時改定の手続きが必要です。

標準報酬月額は一度変更すればよいというものではなく、状況に応じて何度でも見直しが実施されることに注意しましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

月額変更届の手続きは忘れないよう注意が必要

従業員の固定的賃金に増減があり、随時改定の要件に該当する場合は、速やかに月額変更届を提出します。ただし、月額変更届の提出が必要になったとしても、年金事務所などから案内が届くわけではありません。月額変更届の提出が必要かどうかは事業所の担当者が判断し、適切に手続きを行う必要があります。

また、月額変更届を提出して随時改定を行った後は、給与から控除される社会保険料の額が変わります。随時改定自体の処理も含めて、給与や社会保険料の計算を正確かつ効率的に行うには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」なら、毎月の給与計算や年末調整業務はもちろん、月額変更届の自動作成にも対応(※)できます。ぜひ導入をご検討ください。

- ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。