労働条件通知書はメール交付OK!記入例や必要な記載事項について解説

更新

従業員を雇用する際は、給与、勤務時間、休日などを記載した労働条件通知書を作成し、交付することが義務付けられています。2019年4月からは労働条件通知書の電子交付も認められるようになりました。本記事では、適切な交付に必要な方法や記載項目、作成時の注意点を解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

労働条件通知書はメールでの交付が可能

労働条件通知書は電子メールでも交付できます。従来、労働条件通知書は紙での交付しか認められていませんでした。しかし、2019年4月から電子交付が認められるようになり、メールやFAXを利用して送ることが可能になりました。電子交付であれば、郵送と違って発送の手間や費用もかからず、送信履歴も残せるというメリットがあります。

雇用主が労働条件を明示すべき時期は、労働基準法第15条によって「労働契約の締結に際し」と定められています。つまり、労働条件通知書は、原則として採用を決めたタイミングで交付しなければなりません。面接を行い、内定を出す際に、労働条件通知書を交付するのが適切な交付タイミングです。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法」

なお、労働条件通知書は、正社員やアルバイトといった雇用形態に関わらず、必ず交付する義務があります。労働基準法では、労働条件の明示が必須とされているためです。

それぞれの労働条件について具体的に説明し、雇用する従業員に内容を理解してもらうことが必要です。従業員に労働条件をしっかり理解してもらったうえで通知すること、労使間のトラブルを予防する助けになります。

労働条件を電子交付で明示する場合の注意点

- 「労働者が電子交付を希望した場合」に、FAX、Eメール、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービスや、LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージなどでの明示ができるようになりました。

- 明示する労働条件の内容は、事実と異なるものにしてはなりません。

- 労働者が希望していないにもかかわらず、電子メール等のみで明示したりすることは、労働基準関係法令の違反となり、最高で30万円以下の罰金の対象となります。労働者が本当に電子メール等による明示を希望したかどうか、個別に、はっきりとした形で確認しましょう。

- 電子交付で労働条件を明示する場合は、出力して書面を作成できるものに限られます。メール・SNSで明示する場合には、印刷や保存がしやすいよう添付ファイルで送りましょう。

- 電子交付で明示した後は、その内容が労働者にきちんと届いたか、本人に確認しましょう。また、なるべく出力して保存するように、労働者に伝えましょう。

参考:厚生労働省:「労働基準法施行規則」 改正のお知らせ/平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

交付が義務付けられている「労働条件通知書」とは

労働条件通知書とは、従業員を雇用する際に、どのような条件で働いてもらうのかをまとめた文書を指します。従業員を雇用する際は、給与や就業時刻、休日など、さまざまな条件を提示し、しっかり納得してもらったうえで労働条件を通知しなければなりません。

職場の雰囲気などは実際に働いてみないとわからない部分もありますが、労働条件通知書が交付されることで、従業員は少なくとも条件面を確認したうえで入社できます。また、労働条件通知書の交付によって、会社が恣意的に労働条件を変更するのを防ぎ、従業員側が一方的に不利益を被る事態を防げます。会社側としても、労働条件をあらかじめ明示しておくことで、採用後に「聞いていた条件と違う」と労使紛争になることを防げるのは望ましいでしょう。

参照:厚生労働省「労働条件通知書」

労働条件通知書についてこちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

労働条件通知書に必要な記載事項とは?

労働基準法は、紙や電子交付によって明示すべき労働条件と、口頭で伝えるだけでよい労働条件の2種類を定めています。それぞれの具体的内容は以下のとおりです。

紙や電子交付によって明示をする必要があるもの(絶対的記載事項)

紙または電子交付によって明示を義務付けられている項目は以下の6つです。

-

1.労働契約の期間

-

2.労働契約の期間が有期の場合は、有期労働契約の更新の基準

-

3.就業場所および従事する業務

-

4.始業時刻と終業時刻・残業の有無、休憩時間・休日・休暇、就業時転換(24時間稼働の工場などでのシフト交代のこと)

-

5.賃金の計算方法や支払方法、賃金の締め日と支払日

-

6.退職となる事由や手続き、解雇に該当する事由

ただし、パートタイム労働者に対しては、「昇給」「退職手当」「賞与」の有無も明示しなければなりません。ここでのパートタイム労働者とは、正社員などのフルタイムの従業員よりも一週間の所定労働時間が短い従業員を指します。例えば、学生のアルバイトや、扶養の範囲内で働いている方などがその該当例です。

パートタイム労働者に対する昇給・賞与・退職金制度の有無を労働条件通知書で明示することは企業の義務です。

定めている場合には明示をしなければならないもの(相対的記載事項)

相対的記載事項は以下のとおりです。

-

7.昇給に関する事項

-

8.退職手当に関する事項

-

9.賞与など臨時に支払われる賃金や最低賃金額に関する事項

-

10.労働者に負担させる食費や作業用品等に関する事項

-

11.安全および衛生に関する事項

-

12.職業訓練に関する事項

-

13.災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

-

14.表彰および制裁に関する事項

-

15.休職に関する事項

7~15はもし定めがあるならば労働条件通知書に盛り込まなければなりません。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

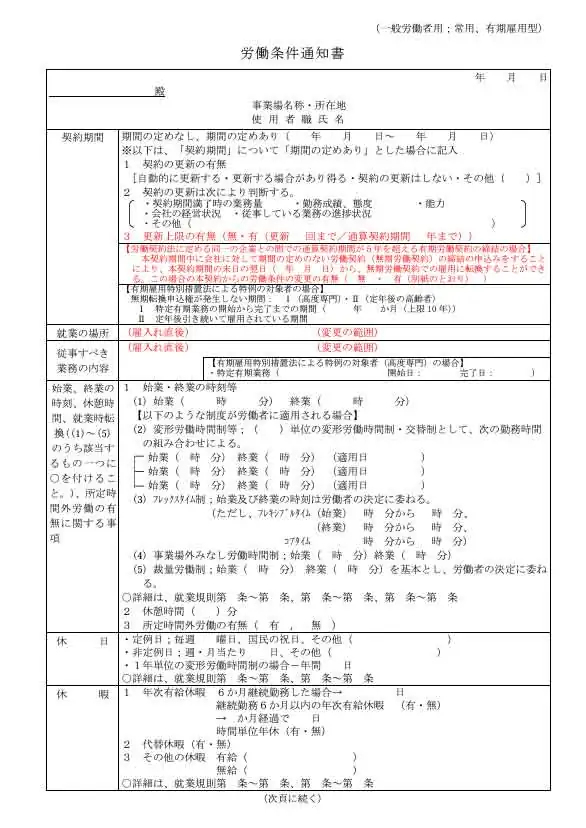

労働条件通知書の記入例を、厚生労働省のひな形を用いて解説

厚生労働省のホームページには、労働条件通知書のひな形が公開されています。今回は、それをベースに記載するうえでのポイントを解説します。

参照:厚生労働省「労働条件通知書」

①契約期間

「期間の定めなし(無期契約)」または「期間の定めあり(有期契約)」から選択します。正社員などは、無期契約なので「期間の定めなし」となります。有期契約労働者については、契約期間を明示したうえで、更新の有無や、更新の基準を明示します。

2024年4月のルール変更に伴い、契約期間の欄には、有期契約労働者の「更新上限の有無」を記載する項目が追加されました。上限を設定する場合は、何回まで可能なのか、通算何年まで契約できるのかも記載しなければなりません。

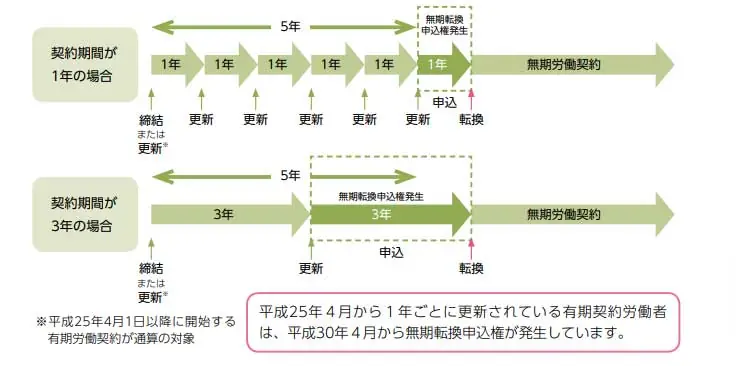

さらに、いわゆる「無期転換ルール」に関する新項目も増設されています。

これは有期契約労働者が同一企業に5年以上継続勤務した場合、無期契約に移行できる権利を得られるという制度です。新設された項目には、「無期転換できるのはいつからなのか」、「無期転換した場合、労働条件に変化はあるのか」を記載する必要があります。

無期転換ルールについてはこちらの記事で解説しています。

②就業の場所

従業員が実際に働く勤務地を明示します。2024年4月の改正によって、就業場所に変更の可能性がある場合は、最初に就業する場所の他に、将来的に就業するかもしれない場所の全範囲を明示することとなりました。すべての事業所を具体的に列挙せずに「会社の指定する事業所」といった包括的記載でも可能ですが、トラブルを防ぐためにも詳しく記載することを推奨します。

テレワーク(在宅勤務)を実施する可能性がある場合は、「会社の指定する事業所(テレワークを行う場所を含む)」と追記したり、「会社の指定する事業所、労働者の自宅」と併記したりしましょう。またその頻度なども記載するとなお良いです。

③従事すべき業務の内容

従業員にどのような業務を行ってもらうのかを明示します。明示ルールの変更に伴い、業務内容に関しても、変更の可能性がある範囲を明示することが必要になりました。

④始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定労働時間外労働の有無に関する事項

始業から終業までの就業時刻を記載します。シフト制などで固定されていない場合は、基本的な時間を記載したうえで、「詳細な時間は毎週〇曜日までに作成するシフト表による」といったルールを記載しても問題ありません。就業時転換については、24時間稼働の店舗や工場などのシフトパターンを記載します。

休憩については、労働条件通知書に記載する始業・終業の時刻から判断します。労働基準法では、6時間超8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。この時間は最低限なので、この時間を超えて休憩を与えることは問題ありません。

また、記載した始業時刻と終業時刻(所定労働時間)を超えて働くこと(所定労働時間外労働)の可能性があれば、その旨も明記します。

⑤休日

曜日で固定するか、「月当たり〇日で、具体的な日は毎月末日までに翌月分をの休日を決定する」などでもよいでしょう。最低でも毎月何日間(年間)の休みがあるのかということを従業員が把握できるような記載をしましょう。

⑥休暇

休暇とは年次有給休暇や、会社が定めた特別休暇(誕生日休暇や慶弔休暇など)です。年次有給休暇については、フルタイム(週30時間以上、または週5日以上勤務、または年間217日以上勤務のいずれかに該当)の場合、雇ってから6か月継続勤務した場合は、最低10日を付与する必要があります。

週の労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーについては、労働基準法で「比例付与」という方法での付与が定められています。比例付与は所定労働時間が変動すると、付与日数も変わってしまうので、労働条件通知書上には、「労働基準法に定める比例付与による」などの記載でもよいでしょう。

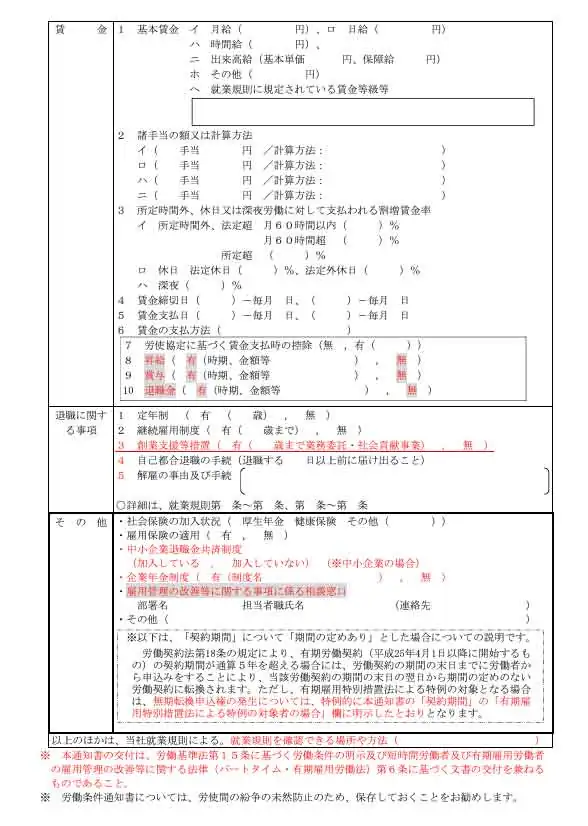

⑦賃金

賃金に関する事項を記載する項目です。月給・日給・時給などの形態に応じて記載します。基本給の他に手当があれば、その手当の入社時点での金額も記載します。最初の給与明細に乗せる金額になりますので、正確に記載しましょう。

みなし残業として、固定の残業代を支給する場合は、その金額の他に、何時間分の残業代に当たるのかということも必ず明示しておきましょう。

割増賃金率については、労働基準法では、以下のとおりになっています。

-

-

イ)1日8時間(その他に1週間で40時間(基本的に日曜日起算))を超えた場合は25%また60時間を超過した場合には、さらに25%加算となります。ロ)週1回は確保すべき休日(法定休日)に勤務した場合は35%

-

ハ)22時から翌朝5時の間に勤務した場合は25%

-

この他、支払方法(銀行振込なのか現金手渡しなのかなど)や賃金の締め日や支払日(例えば、月末締め、翌月25日支払い等)を記載してください。また、税金や社会保険料といった控除内容も記載しましょう。

先に触れたように、パートタイム労働者と有期雇用労働者に対しては、昇給・賞与・退職手当の有無について明示することが必須です。そこで2024年4月以降の新しいひな形には、これらの情報を記載する項目が追加されました。制度を用意している場合は、支払時期や金額等についても記載しておきましょう。

⑧退職に関する事項

定年退職の年齢や、定年後の継続雇用制度の有無、自己都合退職の申告を何日前までにすべきかなどを記載します。また、解雇事由に該当する事例なども記載しましょう。

2024年4月以降のひな形には、「創業支援等措置」の有無に関する項目が追加されました。これは高年齢者雇用安定法に基づき、70歳までの高齢者に対して就労機会を提供することが企業の努力義務になった影響です。創業支援等措置は、高齢者に雇用以外の方法で就労機会を提供する方法を指します。具体例としては、退職して新たに事業を立ち上げようとする高齢従業員に対して一定の年齢まで業務委託契約をしたり、退職した高齢従業員が実施・出資などをする社会貢献事業に従事したりすることです。

最後に、労働条件通知書自体は、「通知」の名のとおり、会社から従業員に対して通知するものです。しかし、一方的な通知では従業員がよく見ていなかったという事態も考えられます。

そのため、末尾に「以上の労働条件について相違のないことについて同意します」などの文言と共に、署名+押印をしてもらうのがおすすめです。メールやSNSなどでの電子交付であれば、内容を確認した旨の返信を受け取っておくことで、従業員が内容を承諾したという証になります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

労働条件通知書の交付義務に違反した時の罰則は「30万円以下の罰金」

労働条件通知書の交付は義務であり、もし交付を行わない場合は、「30万円以下の罰金」が罰則として定められています。

ただし、労働条件通知書の交付がなくても雇用契約自体は成立します。せっかく採用が決まったのに、労働条件通知書の交付がないからといって雇用契約が無効になってしまっては、採用された従業員にとって不利益すぎるためです。

また、労働条件通知書で明示された労働条件や、口頭で伝えられた労働条件が実際と異なれば、従業員から雇用契約の即時解除が認められています。さらに、遠方から入社した従業員が即時解除後14日以内に帰郷する場合は、その旅費を会社が負担しなければならないと労働基準法に定められています。

労働条件通知書を交付し、そのとおりの処遇を行うことは、従業員に納得して働いてもらうためにも重要です。必ず労働条件通知書を交付しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

労働条件通知書と「雇用契約書(労働契約書)」との違いは?兼ねるのは可能?

労働条件通知書と類似した書類として、雇用契約書(または労働契約書)が挙げられます。労働条件通知書の交付は労働基準法によって定められた義務ですが、雇用契約書はそうではありません。雇用契約書は定められた労働条件の他に、労使双方が遵守すべき事項などをお互いに確認するための書類という位置付けです。

ただし、実際には、この2点を兼ねる形で書類を作成することもあります。労働条件通知書は法定の事項を通知するための書類ですが、労働条件として列挙されている事項以外を記載したからといって、無効になることはありません。

例えば、「副業をする場合は必ず会社に事前承認を受けること」「会社内のデータは社外に持ち出さないこと」「SNSで仕事に関する書き込みは行わないこと」など、会社によって事前に伝えたい就業ルールがあります。そのような場合、「労働条件通知書兼雇用契約書」という形で、労働条件通知書の記載事項以外の記載欄を設けて遵守事項を列挙するという形式をとることもあります。

この場合、労働条件通知書は契約書を兼ねた書類になるので、双方が合意した証として必ず従業員に署名・押印をしてもらいましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

労働条件通知書の交付について正しく理解しよう

労働条件通知書は、従業員に提示する労働条件を明確に記載した文書です。紙での交付に加え、従業員が希望すれば電子メールやSNSを通じた電子交付も可能です。労働基準法で定められた必須項目を必ず記載し、従業員に内容をしっかり確認してもらいましょう。

- ※2024年11月時点の情報を基に制作しています。

photo:Getty Images

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。