ストレスチェックの義務化が全事業所に拡大!義務化の背景や注意点を解説

更新

2024年10月、厚生労働省はストレスチェック制度の義務化対象を全事業所に拡大する方針を示しました。具体的な導入時期は未定ですが、これに伴って、これまでストレスチェックを実施していなかった事業所も体制を整える必要があると考えられます。

本記事では、ストレスチェック制度の概要や実施状況、実施しなかった場合の罰則、実施時の注意点について解説します。ストレスチェックの基本的な知識や重要性をわかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

ストレスチェックの義務化が全事業所に拡大予定

厚生労働省は、2024年10月に公表した「ストレスチェック制度などのメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案」において、ストレスチェックの義務化を従業員50人未満の全事業者に拡大する方針を示しました。

ストレスチェックは、2015年から従業員数50人以上の事業所に年1回の実施が義務付けられていますが、従業員50人未満の事業所に関しては、努力義務にとどめられています。その背景には、小規模事業所における従業員のプライバシー保護が十分に確保できないという懸念がありました。しかし近年では、外部機関などの活用によってこの課題に対処できる環境が整っています。そのため、義務化の対象拡大が適切という判断に至りました。

ただし、事業所規模の違いに配慮し、従業員数50人以上の事業所と同じ内容を一律に求めるのではなく、柔軟な対応が必要とされています。また、ストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告する義務も免除する方向で検討されています。2021年時点で、従業員数が50人未満の事業所は全国に364万か所、従業員は約2,893万人です。義務化の具体的な実施時期については、2025年1月時点で未定です。

参照:厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ(p.8)」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

ストレスチェックの実施状況

2022年度のデータによると、ストレスチェックの実施率は全体で40.0%でした。事業所の規模別の実施率は以下のとおりです。

従業員数50人以上の事業所のストレスチェック実施率

従業員数50人以上の事業所における実施率は84.7%です。全体的に高い実施率ですが、業種ごとに多少ばらつきがあります。例えば、実施率が最も低い「宿泊業・飲食サービス業」は66.2%にとどまっています。他の業種はいずれも70パーセントを超えており、最も高いのは「金融業・保険業」の96.7%です。

参照:厚生労働省「「ストレスチェック制度 の実施状況(令和4年)(p.1)」

従業員数50人未満の事業所のストレスチェック実施率

従業員数50人未満の事業所における実施率は32.3%です。実施率が最も低いのは、「農業・林業」で12.2%にとどまっています。「製造業」が15.8%、「教育・学習支援業」も19.3%と低調な数字です。その一方で、「金融業・保険業」が86.9%、「複合サービス事業」が84.5%と突出して高い数字を示していますが、大半の業種では40%を下回る状況です。このような実施状況を踏まえ、ストレスチェックの義務化が議論されています。

参照:厚生労働省「ストレスチェック制度 の実施状況(令和4年)(p.1)」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、事業所が従業員のストレス状況を把握し、職場環境の改善や従業員のメンタルヘルス不調を予防するための制度です。具体的には、メンタルヘルスに関する調査票(ストレスチェックシート)などを用い、従業員自身が回答します。そして、それを集計・分析して、ストレスの高い状態にある従業員を早期に発見して本人に認知させる制度です。

調査票(ストレスチェックシート)などは、下記の「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」からダウンロードできます。

参照:厚生労働省「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」

ストレスチェックの目的と義務化された背景

ストレスチェックが導入される以前、メンタルヘルス不調による休職・退職者は年々上昇傾向にありました。ストレスチェックの実施は、こうした状況から、従業員が自身のストレス状況に気づき、職場環境の改善を図ることを目的に義務化されました。

ストレスチェックの対象になる人

ストレスチェックの対象となるのは、「常時使用する労働者」に該当する人です。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす人が対象です。

-

- 期間の定めのない雇用契約で働く人

(有期雇用契約の場合でも、1年以上の雇用が予定されている場合や、更新により1年以上雇用が継続する場合を含む) - 1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である人

- 期間の定めのない雇用契約で働く人

この基準は、一般定期健康診断の対象者と同じです。通常、正社員が該当しますが、要件を満たすパートやアルバイトも対象です。なお、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満であっても、2分の1以上である場合には、ストレスチェックの実施が推奨されています。

参照:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル(p.30)」

ストレスチェックの対象にならない人

前段の要件を満たす場合でも、以下に該当する人はストレスチェックの対象になりません。

- 役員

- 派遣社員

- 海外現地法人に雇用されている人

- 休職中の人

- 入職前の人

- 常時50人未満の事業所で働いている人(今後改正の見込み)

役員は「使用者」に該当するため対象外です。派遣社員については、派遣先ではなく派遣元がストレスチェックを実施する義務を負います。また、ストレスチェックの実施義務は事業所単位で課されるため、企業全体の従業員数が多くても、50人未満の事業所は義務化の対象外です。

ストレスチェックを実施しない場合の罰則

ストレスチェックを実施しないこと自体への罰則はありません。しかし、常時50人以上の従業員を使用する事業所には、ストレスチェックに関する報告書を労働基準監督署へ提出する義務があります。これを怠ると、最大で50万円の罰金の対象になります。また、厚生労働省からストレスチェックを実施していない事業所に対して是正勧告が出される事例もあります。その一方で、従業員が常時50人未満の事業所ではストレスチェックの実施は努力義務にとどまり、罰則はありません。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

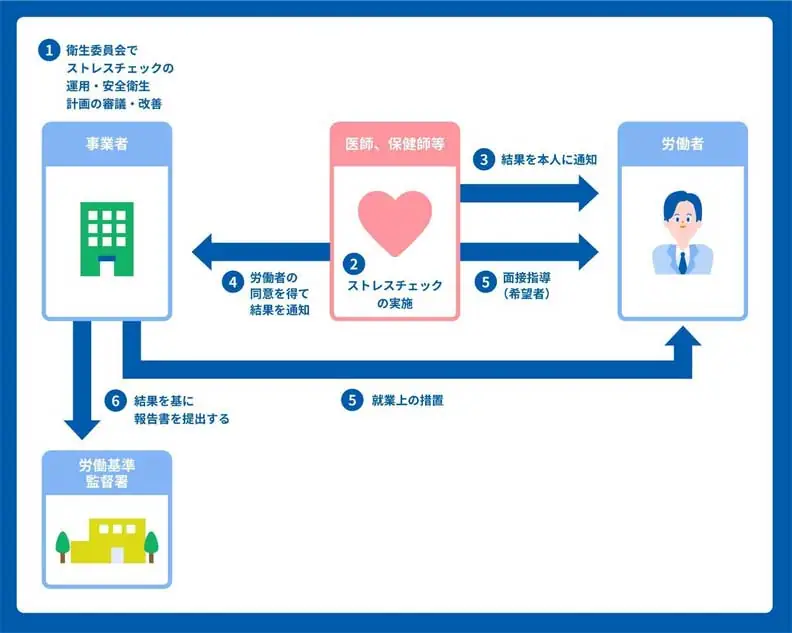

ストレスチェック実施の流れ

ストレスチェックは、以下の手順で実施します。

-

-

1.衛生委員会では、ストレスチェックの運用や安全衛生の管理を行い、計画の審議および改善を進める

-

2.医師や保健師等がストレスチェックを実施する

-

3.ストレスチェックの結果を本人に通知する

-

4.労働者の同意を得た上で、結果を事業者に通知する

-

5.希望する労働者に対して、医師等による面接指導を行う

-

6.ストレスチェックの結果を基に、労働基準監督署に報告書を提出する

-

なお、衛生管理者は、業種に応じた資格と事業場の労働者数が選任要件になっており、労働者の健康を守ることが役割です。

また、ストレスチェックにより高ストレスと判断された従業員が希望した場合、以下の対応を取る必要があります。

-

-

1.産業医などの医師による面接指導を実施する

-

2.医師から意見を聴取する

-

3.就業上の措置を実施する

-

このように、ストレスチェックは実施したらそれで終わりではありません。高ストレス者に対しては、安全配慮義務の観点からメンタルヘルス不調が改善するように、医師の面接指導の手配や時間外労働の制限など、必要な措置を講じることが求められます。

また、ストレスチェックの結果を詳細に分析し、職場環境全体の見直しを図ることも大切です。職場の安全衛生に関する事項を審議する「衛生委員会」での議論などを通して、就業規則も含めた安全衛生状況を改善する取り組みにつなげていきましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

ストレスチェック実施時の注意点

ストレスチェックの実施にあたって、従業員第一を心がけることが大切です。特に以下の点には注意しましょう。

ストレスチェックを強要しない

常時50人以上の従業員がいる事業所にはストレスチェックの実施義務がある一方、従業員には受検の義務はありません。

従業員のメンタルヘルスのために受検を勧奨することは重要です。しかし、受検の強要や、拒否した従業員への不利益な扱いは避け、本人の自由意思を尊重しましょう。これは医師の面接指導についても同様です。

受検率を上げるには、ストレスチェックの意義や目的などをしっかり説明することが重要です。繁忙期に実施するのは避けるなど、従業員の負担にならないように配慮することが求められます。

従業員のプライバシーを保護する

ストレスチェックの結果は、個人情報保護の観点から特に慎重に扱う必要があります。この情報は、産業医や保健師、その他の実施者に守秘義務が課されており、厳密に管理されなければなりません。

また、ストレスチェックの結果を、人事権を有する者が把握できるようになると、その情報を元に配置転換や、査定等において不利益を被る可能性があります。例えば、ストレスチェックの結果が悪いと評価された従業員が、配置転換や昇進の機会を逃したり、低い評価を受けたりすることが考えられます。そのため、管理監督者、直属の上司、代表取締役などがストレスチェックの結果を開示することは許されていません。ストレスチェックの結果は、個人の健康情報として取り扱うべきであり、プライバシーを尊重し、適切に管理される必要があります。

ストレスチェックの結果を開示する場合には、本人を含めた同意が事前に必要です。この同意を基に、衛生委員会で閲覧範囲を慎重に議論したうえで、例えば「直属の上司だけが閲覧可能」「人事担当者のみ閲覧可能」といった形で運用方法を決定します。また、集団分析を行う際には、だれの調査結果か特定できないようにする配慮が重要です。集団分析に使用する単位を10人以上とするなど、結果の匿名性を保つ工夫を行いましょう。

結果を基に不利益な取り扱いをしない

ストレスチェックの結果を基に、従業員を不利益に取り扱うことは禁止されています。具体的には、解雇、契約更新の拒否、退職勧奨、不当な配置転換などがあげられます。この禁止事項は、従業員がストレスチェックの受検を拒否した場合や、検査結果を事業者に提供することに同意しなかった場合も同様です。

また、従業員の心身の健康を守るために、本人の希望に基づいた配置転換や支援策を講じることは認められています。ただし、従業員の意思を無視し、一方的な判断で配置転換などを行うことは許されません。このような対応は、従業員との信頼関係を損ね、労使トラブルを招く恐れがあります。

結果を分析して改善する必要がある

ストレスチェックは単に実施するだけでは不十分であり、その後に結果を分析し、そこで見出された問題に適切に対応することが大切です。

ストレスチェックの目的は、従業員のストレス状態を把握し、各従業員のメンタルヘルスや職場全体の安全衛生の改善につなげることにあります。例えば、高ストレスと判断された従業員が希望した場合、企業は医師による面接指導を実施する義務があります。そして、面接指導を通じて従業員のストレス状況やその原因を把握した後、労働時間の短縮や業務量の見直しなど、具体的な改善措置を取ることが必要です。

ただし、こうした改善策を実施するには、従業員自身がストレスチェックの結果を受けて、自身の状態を企業に申し出ることが前提です。そのためには、従業員が申し出をしやすい環境づくりが求められます。また、ストレスチェックやその結果に関する従業員の不安を解消するため、注意点や取り組み内容について十分に周知することも欠かせません。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

ストレスチェックの目的を知り適切に実施しよう

ストレスチェックは、従業員のストレス状態を把握し、メンタルヘルス対策や職場環境の改善に役立てることを目的としています。「ストレスチェックをしても意味がない」と受検に消極的な従業員もいるかもしれません。そのような場合でも、目的や意義をきちんと説明し、前向きな受検を促すことが重要です。将来的に、ストレスチェックの義務化が全事業所に広がる可能性もあります。そのため、実施経験のない事業所も、制度に関する知識を深め、適切な体制を整備していくことが大切です。

- ※2025年1月時点の情報を基に制作しています。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。