従業員が定年退職する時の会社側がやるべき手続きとスケジュール

更新

従業員の定年退職にまつわる年金や保険などの公的な手続き、書類の引き渡し、会社への返還物の確認などの作業は煩雑です。退職後も法律で定められたスケジュールに沿って、社員に関連した書類を保管し、順次廃棄していかなければなりません。そこで、いつまでに何をすべきか、あらかじめこうした情報を整理しておくことが必要です。

本記事では、定年退職の手続きをスムーズに進めるため、基本的な手続きの内容やスケジュール、注意点を解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

会社側が行う定年退職の3つの公的手続きとスケジュール

まず、担当者が行うべきこととしては、健康保険、厚生年金、雇用保険に関する公的機関への手続きがあります。届出には期限が設けられているので、遅れることがないよう速やかに行う必要があります。その際、定年退職後も継続して雇用する場合や、定年退職者が健康保険証を紛失しているケースがあるため、資格確認書※(マイナ保険証を保有していない場合)の再発行手続きが必要かどうかを早めに確認しておくことが重要です。併せて、社員にも退職手続きのスケジュールを伝えておくと、全体の流れがスムーズになります。

- ※資格確認書とは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者及び被扶養者の方に対し交付するもので、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格を確認します。

1. 健康保険、厚生年金保険の資格喪失手続きを退職日の翌日から5日以内に行う

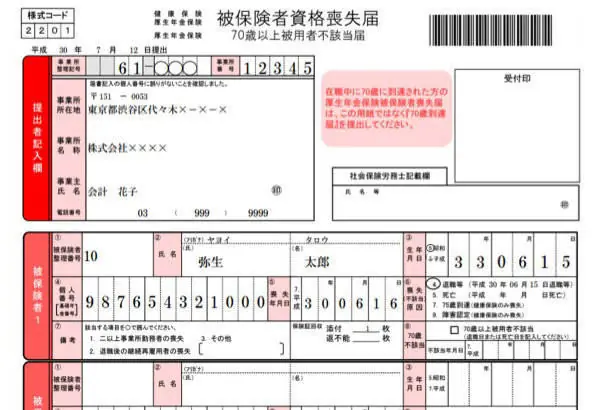

定年退職者の健康保険と厚生年金保険の手続きについては、事業者側で「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を作成し、管轄の年金事務所または健康保険組合に資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内に届出を行います。

-

-

1.健康保険が協会けんぽ(全国健康保険協会)のものである場合……届出先は年金事務所のみ

-

2.健康保険が健康保険組合のものである場合……届出先は、以下のとおり(健康保険組合に要確認)

-

-

- 年金事務所(事務センター)と健康保険組合

その際、定年退職者から健康保険被保険者証(扶養者がいる場合はその分も)を必ず回収し、資格喪失届に添付して返却します(マイナ保険証については後述します)。

また、高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、遠隔地被保険者証が発行されている場合は、これらも回収し、添付して返却します。

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」の記載例は次の図です。

- ※2025年2月24日時点の書式です。

参照:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」

退職の手続きについて、こちらの記事でも解説しています。

再雇用する場合

被保険者である社員が定年退職し、そのまま1日も空けることなく再雇用されるケースには、大きく3つに分けられます。

一つには報酬に変更がなく、そのままの雇用契約を継続する場合、特段手続きはありません。次に、勤務日数や、労働時間が社会保険加入要件を下回る場合には、通常の社会保険喪失の手続きを行います。

その一方で、業務内容や業務の責任の見直し等から報酬を減額して月額変更の処理を行わずに標準報酬月額を下げることができます。この場合、厚生年金保険などの被保険者資格喪失届を提出すると共に、同日中に被保険者資格取得届を年金事務所に提出することになります。これを同日得喪と言います。この手続きは、60歳以降に雇用形態等の変更等で標準報酬月額が下がる場合に適用することができます。

同日得喪に必要な書類は以下のとおりです。

-

- 退職辞令の写しや就業規則など、退職した事実がわかる書類

- 雇用契約書や労働条件通知書など、継続雇用が客観的に証明できる書類

厚生年金基金や健康保険組合に加入している場合は、同様の手続きをそれぞれの事務所で行います。

定年退職者が保険証を紛失している場合

定年退職者から「健康保険証を紛失したため返せない」と連絡があった場合や定年退職者に何度督促をしても提出がない場合は「資格確認書回収不能届」または「健康保険被保険者証回収不能届」を一緒に届出することになります。

手続きが完了すると、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」が会社に送付されてきます。この書類は会社の控えとして保管しておきましょう。

ただし、2024年12月2日以降に入社しマイナ保険証を使用している人に関しては、返納の必要はありません。

2024年12月2日以降の健康保険証について詳しくは以下の参考情報をご覧ください。

参照:日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」

定年退職者が健康保険の任意継続を希望する場合

定年退職者が、在職中の健康保険の任意継続をする場合(例えば、国民健康保険への切り替え手続きが煩雑である、扶養家族がいるなど)、在職中の健康保険の任意継続をする手続きを行います。その際、企業は定年退職者に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を渡します。

任意継続被保険者となるための要件は以下のとおりです。

-

-

1.資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」があること。

-

2.資格喪失日から「20日以内」に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)。

-

任意継続以外に、「定年退職者が在住する市区町村の国民健康保険に加入する」「家族の扶養となり、家族が加入する健康保険の被扶養者になる」「新たな勤務先で健康保険に加入する」などのケースもあります。

参照:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」

参照:全国健康保険協会「任意継続の加入手続きについて」

2. 雇用保険の資格喪失手続きを退職日の翌日から10日以内に行う

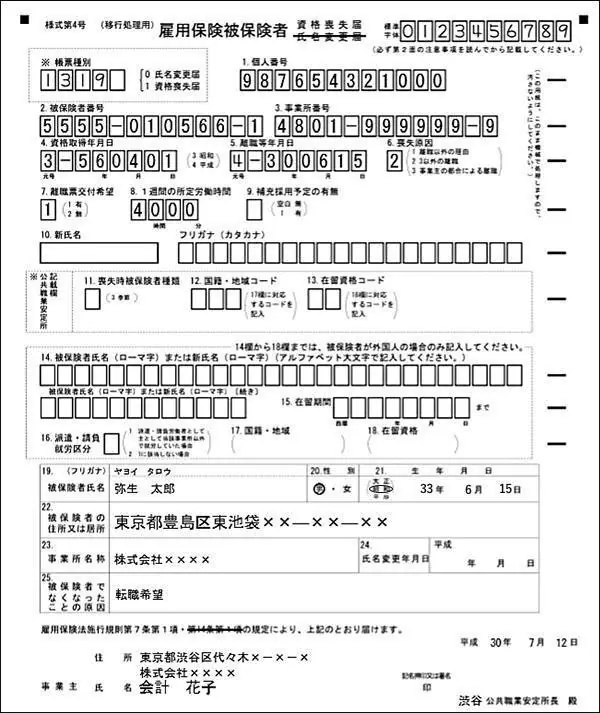

定年退職者の雇用保険の手続きについては、会社側で「雇用保険被保険者資格喪失届」を、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日(退職日の翌日)から10日以内に届出を行います。この届出には、雇用保険の取得手続きをしたときに発行される被保険者ごとの様式を利用します。

「雇用保険被保険者資格喪失届」の記載例は次の図です。

- ※2025年2月24日時点の書式です。

ただし、紛失などにより発行された様式がない場合は、どの被保険者であっても利用できる様式(移行処理用)での手続きも可能です。

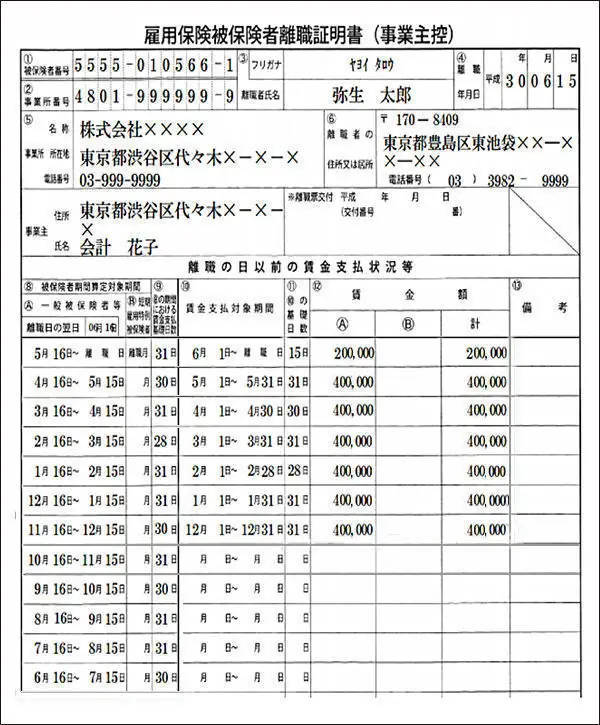

また、59歳以上の場合は、本人の希望の有無にかかわらず、「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」も発行手続きをしなければなりません。

「雇用保険被保険者離職証明書」の記載例は次の図です。

- ※左の列には退職日を基準に1か月ずつ区切り、⑨の列には賃金支払の基礎日数を記入します。また、⑩の賃金支払対象期間の列には給与締日を基準に1か月ずつ区切り、その右隣の列に月の暦日を入れ、支払われた給与額(基本給の他、手当も含む)を記入します(※月給制で欠勤控除がない場合)。

- ※2025年2月24日時点の書式です。

手続きが完了すると、ハローワークから①雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)、②雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)、③雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)、④雇用保険被保険者離職票-1(本人用)、⑤雇用保険被保険者離職票-2が発行されます。①と③は会社で保管しておきましょう。②と④と⑤は定年退職者へ渡します。

また、2025年1月20日より会社担当者が電子申請にて手続きを行った場合、離職票や資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者期間等証明票がマイナポータルを通じて申請・受け取りが可能となっています。会社は定年退職者に対して離職票を送付する手間を省くことが可能です。ただし、定年退職者がマイナンバーをハローワークに登録し、マイナポータルの利用手続きを行っているなど、利用には条件があります。まずは定年退職者が電子での受け取りを希望するか確認してください。

参照:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」

参照:厚生労働省・ハローワーク「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」

3. 住民税の手続きを退職日の翌月10日までに行う

定年退職時に住民税を何月分まで徴収しているのか、未徴収残額はいくらあるのか、残額の納付はどのように行うのかなどを記載して、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(名称は自治体により異なる)」を退職日の翌月10日までに市区町村に提出します。

住民税の未徴収残額がある場合の納付方法には、次の2つのパターンがあります。

-

-

1.普通徴収…未徴収税額を個人(従業員本人)で納付する場合

-

2.一括徴収…未徴収税額を給与や退職金から一括して徴収する場合

-

ただし、退職日が1月1日から4月30日までの場合は、退職時の一括徴収が義務付けられています。

記入例は総務省のサイトを参考にしてください。

参照:総務省「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

公的な手続き以外で会社がやっておくべき定年退職に関する業務

年金事務所やハローワークなどの公的機関への手続きだけではなく、会社内でやるべき退職への準備があります。一連の作業は定年退職者につつがなく退職してもらうだけでなく、会社のセキュリティ管理の面でも重要です。1つずつ確認しながら進めると共に、定年退職者が慌てなくて済むよう、早めの対応が必要です。

定年退職者の社内システムへのアクセス権を停止する

社員の定年退職時には、機密情報を守るために社内システム関連の処理も必要です。会計や勤怠、取引先に関する情報など、社内システムではさまざまな機密情報を扱っているため、定年退職者がアクセス権を持っているのは適切な状況ではありません。万が一、パスワードなどが流出した場合には不正アクセスや情報流出などの大きなトラブルに発展するケースがあります。退職後の場合、不正利用が見つかっても責任追及ができない可能性があるので、速やかにアクセス権の停止を行ってください。

また、メールアカウントの停止や削除なども忘れずに行わなければなりません。ただし、メールの内容を残しておく必要があったり、取引先から連絡が来る可能性があったりする場合は、一定期間アカウントを残しておくなど、運用方法を確認しましょう。

定年退職者に渡さなければいけないものを集める

定年退職後には、基本的にはその社員はもう会社におらず、必要なものを渡すのに手間取るケースもあり得ます。最終出勤日を確認し、早めの手続きを心掛けてください。ただし、資格喪失の届出は離職後でないとできません。

定年退職者に渡すもののチェックリスト

- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)

- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)

- 雇用保険被保険者離職票-1(本人用)

- 雇用保険被保険者離職票-2

- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書(※定年退職者から求められた場合)

- 退職証明書、在籍期間証明書(※定年退職者から求められた場合)

- 源泉徴収票

- (会社が保管している場合)年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者証

離職票は3枚の複写式になっているので、3枚目を定年退職者に渡します。1枚目は事業者、2枚目はハローワークで保管することになります。

定年退職者には、離職票に記載した退職理由などを確認してもらい、最終出勤日までに記名押印または署名をしてもらいます。やむを得ない理由により、本人から記名押印または署名がもらえない場合は、その理由を記載し、事業者の押印または署名をしてください。

会社によっては、退職後のトラブルを防ぐために、退職条件の合意書や貸与品の返還に関する合意書、守秘義務に関する合意書を取り交わすことがあります。

定年退職する従業員から返却物を受け取る

社員の定年退職時には、数多くの回収物があります。総務担当者だけでなく、定年退職者にも一緒に確認してほしいものなので、いつまでに何を返却する必要があるのか、双方で確認できる形にしておくと便利です。

定年退職者に返してもらうもののチェックリスト

- 健康保険被保険者証(扶養者がいる場合はその分も)

- 社員証、社章など

- 本人や取引先の名刺

- 社外秘の資料や取引先の資料など

- 制服、作業着

- 会社の携帯、コンピューター、仕事のデータを保存した電子媒体(USBメモリ、CD-ROMなど)

- カードキー

- 机やロッカーの鍵

- 社員割引証

- 前払いの交通費や通勤定期券など

- 顧客名簿、名刺

- その他、会社の経費で買ったもの、会社所有のもので個人的に貸し出していたもの

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

保管期間が決まっている定年退職者の個人情報について

事業所には個人情報が記載された文書(書類)が多くあり、それぞれ法律により保管が義務付けられています。そのため、退職直後に処分しないように注意してください。起算日(主に退職日)から数えて、短いもので2年、長いと7年間、きちんと保管することが必要です。また、期限が過ぎた場合には、写しも含めて適正に廃棄をするか、本人へと返却しなければなりません。特に、マイナンバーが記載されているものに関しては、法定保管期間を過ぎたら速やかに廃棄してください。

2年保管

健康保険、厚生年金保険、雇用保険に関する書類。

- 健康保険被保険者資格喪失届

- 厚生年金保険被保険者資格喪失届

- 雇用保険被保険者資格喪失届

- 雇用保険離職票

- 給与支払報告書(退職者分)

3年保管

- 賃金台帳※

- 労働者名簿※

- 雇用に関する書類(履歴書、職務経歴書、雇用契約書など)※

- 退職に関する書類(退職届、退職証明書など)※

- 解雇に関する書類(解雇通知書など)※

- 災害補償に関する書類※

- 勤怠記録(出勤簿、タイムカードなど)※

- 郵便物の発送、受信および郵便料金に関する書類(書留、金券などに関する文書を含む)

- ※2020年4月1日施行の労働基準法の改正により、「賃金台帳などの記録の保存期間」の延長が行われています。賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間は、これまでと同様にその期間は「3年」とされます(2024年2月24日現在)。

参照:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」

4年保管

- 雇用保険の被保険者に関する書類

5年保管

- 健康診断個人票

- 身元保証書、誓約書

身元保証書、誓約書に保管義務はありませんが、昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)に最長5年とされています。5年時効で作成した場合は、5年間保存しましょう。

退職金を請求できる期間は、労働基準法115条により従業員が退職した日から5年間と定められています。 5年の間に請求しないと時効によって請求する権利が消滅するので、定年退職者に伝えてください。

また、一般的に5年ルールといわれる退職所得控除の制度に関する対応もこの時期にあるかもしれません。退職金は所得税に関して退職金控除が適用されますが、最初の退職金を受け取ってから別の退職金を5年以上(確定拠出年金は19年以上)経過してから受け取ると、新たに退職所得控除が受けられ、税負担を抑えられます。そこで定年退職者が退職金と確定拠出年金を別々に受け取ることを希望する場合もあるため対応が必要です。

参照:e-GOV法令検索「昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)」

7年保管

- 請求書、領収書、振込通知書

会社の取引に関する帳簿書類は

法人は7年間保管

個人事業主の場合:白色申告は5年、青色申告は7年保管 - 源泉徴収簿

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

- 給与所得者の保険料控除申告書

- 給与所得者の配偶者控除等申告書

- 住宅借入金等特別控除申告書

- じん肺健康診断に関する記録、エックス線写真

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

まとめ

社員が定年退職する場合、健康保険と厚生年金保険については退職の日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」、雇用保険は10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を作成し提出しなければなりません。他にも住民税に関する手続きなどもあるので、スケジュールを立てて進めましょう。

「弥生給与 Next」の労務管理システムであれば、退職に関する各種手続きを電子申請で行えるので、担当者の負担が減少し、他の主業務に多くの時間を充てられます。自社に合ったシステムを活用して、業務の効率化を目指しましょう。

- ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。

photo:Getty Images

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。