【個人事業主・フリーランス向け】見積書の書き方・作成ガイド

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

個人事業主やフリーランスとして仕事をしていると、取引先から見積書の提出を求められることがあります。見積書は、取引内容を明確にし、発注前に条件を確認する重要な書類です。適切に作成することで、取引先に対する信頼度を高めるだけでなく、後々のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

本記事では、見積書の基本構成や記載すべき項目、作成時の注意点、おすすめの作成方法について詳しく解説します。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

個人事業主・フリーランスにおすすめの見積書の項目・書き方

事業を運営するうえで、見積書作成のための知識は必須です。取引先ごとに条件や内容が異なるケースも多く、適切な見積書を作成することが重要となるからです。

一般的な企業の見積書と比べると、個人事業主やフリーランスの見積書はシンプルなものが多く、フォーマットも比較的自由です。しかし、必要な情報が漏れていると、取引先に不信感を与えたり、受注に至らなかったりする可能性があります。ここでは、個人事業主・フリーランス向けに、見積書に記載すべき項目と書き方を詳しく解説します。

個人事業主・フリーランス向けの請求書の書き方については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

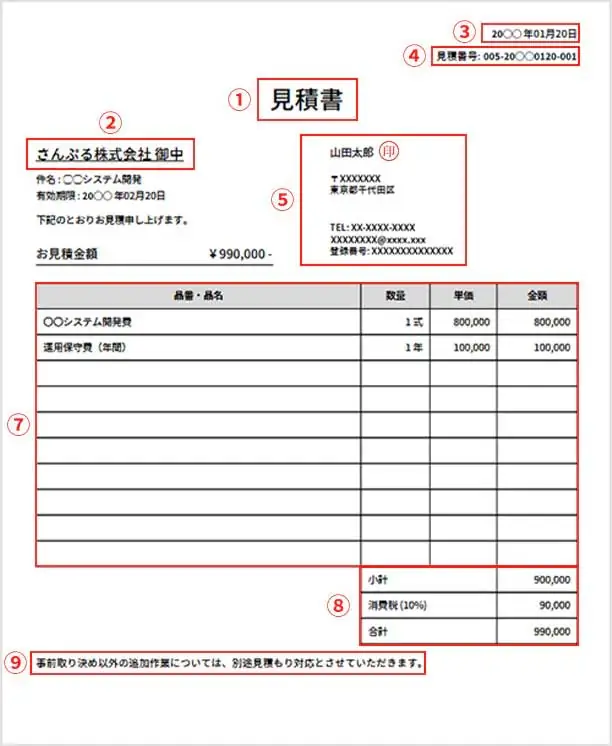

1. タイトル

見積書のタイトルに厳密なルールはありません。「見積書」や「御見積書」といった表記が一般的です。取引先がひと目で見積書だと認識できるよう、わかりやすいタイトルを付けましょう。

また、取引先のフォーマットに合わせるのも1つの方法です。企業によっては、「○○御見積書」や「○○向け見積書」といった書き方を望む場合もあります。特に部署が多い企業との取引では、提出先の担当者に確認しておくと安心です。

2. 取引先の名称

見積書には、取引先の正式名称を記載しましょう。企業と取引する場合、「株式会社○○」や「○○合同会社」など、正式な法人名を省略せずに書くことが大切です。その際、法人名や屋号には「御中」、個人事業主やフリーランスの個人名には「様」を付けるのが一般的なマナーです。

名称を間違えると、取引先に失礼なだけでなく、見積書の信用性を損なうことにもつながります。特に、社名の表記には細かな違いがあるため、契約書や公式ホームページなどで正しい名称を確認してから記載しましょう。

3. 見積書の発行日

見積書には、必ず発行日を記載します。発行日を明記することで、見積書の有効期限を設定しやすくなり、取引のスムーズな進行につながります。

また、取引先によっては、一定期間を過ぎると新しい見積書を求められることがあります。正確な日付を記入し、トラブルにならないようにしましょう。

4. 見積書番号

見積書番号とは、発行した見積書を識別するための番号です。見積書を頻繁に発行する場合、番号を付けておくことで、後から容易に確認できます。例えば、「202502-001」といった形式にすれば、2025年2月に作成した見積書の1番目という意味を示せます。法的に必須ではありませんが、業務の効率化やトラブル防止のために、番号での管理がおすすめです。

5. 発行者情報と印鑑

見積書には、発行者である自分の情報を記載する必要があります。最低限、屋号または氏名・住所・電話番号・メールアドレスは記載しましょう。

印鑑については法律上必須ではありませんが、改ざん防止や信頼性の向上のために押印が必要なケースもあります。特に取引先が法人の場合は押印を求められることが多いため、事前に確認しておくと安心です。

6. 見積書の有効期限

見積書には有効期限を記載しましょう。有効期限を明確にすると、取引のスケジュールが明確になり、発注の判断を促す効果が期待できます。また、原材料費の高騰やサービス価格の改定が発生した際に、価格の調整もしやすくなります。

一般的には、発行日から2週間~半年程度を有効期限とするケースが多いですが、取引先との合意の下、柔軟に設定することが望ましいです。長すぎると価格変動などのリスクが高まり、短すぎると取引先が判断しにくくなるため、バランスを考えて設定しましょう。

7. 商品名・数量・単価・金額

見積書には、提供する商品やサービスの名称、数量や単価、合計金額を正しく記入します。また、数については「一式」と表記すると、内容が不明確になりやすいため、可能な限り詳細に記載しましょう。

8. 小計・消費税・合計金額

見積書には、小計、消費税、合計金額の3つを明記することが必要です。小計には税抜の合計金額を記載し、その後、消費税額を計算して明示します。最終的に取引先が支払う金額として、税込の合計金額を記入しましょう。

消費税を含む価格と含まない価格が混在すると、取引先が誤解する可能性があります。そのため、「税込価格」「税抜価格」の区別を明確にすることが重要です。

9. 備考

見積書の備考欄には、取引先に伝えておきたい注意事項を記載しましょう。支払条件や振込手数料の負担、追加料金の発生条件などを明記しておくことで、取引時のトラブルを未然に防げます。

例えば、「振込手数料は取引先負担」とする場合や、「納品後30日以内に銀行振込にて支払い」といった支払条件を記載しておけば、支払いに関する誤解を防げます。追加料金に関しても、「仕様変更が発生した場合は、別途見積もり」と明記しておくことで、請求トラブルを避けることが可能です。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書の作成は無料テンプレートを活用して効率化

見積書を作成する際に、一からフォーマットを考えるのは意外と手間がかかります。特に個人事業主やフリーランスの場合、案件ごとに内容が異なるため、適切な形式で記載するのが難しいと感じることもあるかもしれません。本業以外にかかる事務作業の負担も大きいため、見積書の作成作業を効率化することが重要です。

無料の見積書テンプレートを活用すれば、必要な項目があらかじめ整った状態で書類を作成できます。また、Excelを活用した無料テンプレートなら、項目の追加や削除、計算式の設定なども簡単に行えるため、個々の案件に合わせてカスタマイズしやすいのもメリットです。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

個人事業主・フリーランスも見積書の発行は必要?

個人事業主やフリーランスとして仕事をする場合、必ずしもすべての案件で見積書を発行するわけではありません。しかし、案件の種類によっては見積書が求められることもあります。特に法人や公的機関との取引では、見積書の提出を前提とした契約が一般的です。仕事の内容や取引先に応じて、適切な見積書を用意することが重要です。

取引の際に必要となる書類は見積書だけではなく、注文書、納品書、請求書、領収書など、さまざまな種類があります。一般的には、まず見積書を提出し、内容を確認してもらったうえで注文書が発行され、その後に納品書や請求書を送付するという流れが多いです。ただし、案件によっては見積書や納品書なしで、請求書のみを発行するケースもあります。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書の発行が重要な理由

見積書は、単なる金額の提示だけではなく、取引の進行やトラブル防止の役割も担っています。口頭でのやり取りだけでは誤解が生じやすいため、書面で明確に条件を提示することが大切です。ここからは、取引において見積書が重要な理由を解説します。

取引内容を明確にしてトラブルを防ぐことに役立つ

見積書には、取引内容を明確に記載することで、認識のズレによる「言った言わない」のトラブルを防ぐ効果があります。見積書をもとに支払方法や納期などの重要なポイントを明示し、双方が合意することで、スムーズな契約締結につながり、後々のトラブルも防止できます。

取引を検討する材料になる

見積書は、この内容で取引を進めるかどうかを決定するための、重要な判断材料です。特に企業の購買担当者は、複数の見積書を比較しながら発注先を決定することが多いため、検討材料である点を念頭に置いて発行しましょう。

また、一度見積書を提出した後、すぐに返答がなくても、取引先が後から再検討することもあります。そのため、適切な内容で見積書を作成し、相手にとって確認しやすい書類を提供することが重要です。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

個人事業主・フリーランスが見積書を発行するときの注意点

個人事業主やフリーランスが見積書を発行する際には、単に金額を提示するだけでなく、取引を円滑に進めるための工夫が求められます。特に、企業との取引では、見積書の内容によって発注が決まるケースも多いため、細かい部分まで配慮した書類作成が重要です。

ここからは、個人事業主やフリーランスが見積書を発行する際に気を付けるべきポイントについて詳しく解説します。

相見積もりの可能性を考える

多くの企業は、発注先を決める際に複数の相手から見積もりを取る「相見積もり」を行います。そのため、見積書を作成する際には、競争があることを意識しながら、適切な価格設定や明細の記載を行うことが大切です。他の取引先と比較されることを前提に、単に価格を安くするだけではなく、どのような価値を提供できるのかをしっかり伝えましょう。そうすることで、契約につながる可能性を高められます。

安易な値下げはせず条件交渉を行う

相見積もりを意識するあまり、安易に値下げをしてしまうのは避けるべきです。一度低価格で契約すると、その後の取引でも同じ価格での発注が続く可能性が高まります。また、他の取引先からも「同じ価格で対応してほしい」と言われることがあるため、慎重に判断することが重要です。

値下げを求められた場合には、納期の調整や追加オプションの有無など条件交渉を行い、無理のない範囲で対応しましょう。

納期に余裕を持たせる

個人事業主やフリーランスは、一人で業務をこなすことが多いため、急な体調不良や家庭の事情で納期に間に合わせることが厳しくなる場合があります。そのため、見積書に記載する納期は、余裕を持たせることが重要です。

特に、新規の取引先との案件では、作業時間の見積もりが正確でないこともあるため、余裕を持ったスケジュールを設定しましょう。

早めに提出する

見積もりを依頼されたら、できるだけ早めに見積書を提出することが重要です。提出が遅れると、取引先が発注を検討する時間が短くなり、決定が後回しになってしまう可能性があります。また、相見積もりが行われている場合は、競合が先に見積書を提出すると、そのまま契約が決まってしまうことも考えなければなりません。

さらに、見積書の提出が遅れることで、「対応が遅い」といった悪い印象を持たれるリスクもあります。そのため、依頼を受けたら速やかに見積書を作成し、できるだけ早く取引先に提出するよう心がけましょう。

見積書の提出方法に注意する

見積書を取引先へ提出する際には、送付方法にも十分な配慮が必要です。遠方の取引先や取引のスピードが求められる案件では、メールやFAXでの送付とすることも多いでしょう。その一方で、取引先によっては手渡しや郵送を求められるケースもあります。事前に取引先の希望を確認し、適切な方法で提出するようにしましょう。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

個人事業主・フリーランスの見積書の作成方法

見積書の作成には、さまざまな方法があります。手書きで作成することも可能ですが、効率や正確性を考えると、デジタルツールの活用が便利です。ここでは、おすすめの作成方法を解説します。

WordやExcelを使う

見積書を作成する際、手軽に使えるのがWordやExcelです。特に、Excelは計算式を設定できるため、消費税の計算や合計金額の算出を自動化でき、手間を減らせるのがメリットです。

前述のように無料のテンプレートも多数公開されており、それらを活用することで、短時間で見積書を作成できます。ExcelやWordを普段から使用している場合、新たなツールを導入する必要がないため、追加のコストがかからないのもメリットです。見積書のフォーマットを一度作成しておけば、今後の案件でも繰り返し活用できるため、業務の効率化につながります。

見積書作成ソフトを使う

見積書の作成をさらに効率化したい場合は、専用の見積書作成ソフトを活用するのも有効な方法です。見積書作成ソフトを使えば、発行者情報や取引先の情報が自動で入力され、手間をかけずに見積書を作成できます。

クラウド型の請求書・見積書作成サービス「Misoca」は、テンプレートを利用しながら簡単に見積書を作成することが可能です。取引先を登録しておけば、次回以降の見積書作成が簡単になり、取引履歴の管理もしやすくなります。また、クラウド上でデータを管理できるため、必要なタイミングですぐにアクセスできる点も魅力です。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

個人事業主・フリーランスの見積書作成は専用ソフトを使って効率化しよう

見積書は、正確かつわかりやすく作成することで、取引先との信頼関係につながります。効率的に作成する方法として、ExcelやWordを活用する方法もありますが、専用のソフトを導入するのがおすすめです。

弥生が提供する見積書作成ソフト 「Misoca」 は、シンプルな操作で迅速に見積書・納品書・請求書を作成できるクラウドサービスです。一度作成した見積書をそのまま納品書や請求書に変換できるため、書類作成の手間を大幅に削減できます。無料で利用できるプランもあるので、初めての方もぜひ試してみてください。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。