見積書に消費税の記載は必要?書き方や総額表示の対象となるケースを解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

企業の経理担当者や個人事業主にとって、見積書作成は欠かせない業務の1つです。しかし、「消費税を記載すべきかどうか」について迷ったことはありませんか?特にインボイス制度が開始された今、税額の扱いはこれまで以上に慎重に対応する必要があります。

本記事では、見積書に消費税を記載する必要があるかどうかの基本ルールから、消費税を記載すべき理由と正しい記載方法について、実務で役立つ情報をわかりやすく解説します。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

見積書に消費税の記載は必要?

見積書は、取引の金額や内容を事前に確認するための重要な書類です。しかし、見積書を作成する際、消費税の扱いに迷うことは少なくありません。ここでは、見積書へ消費税を記載する必要性や記載しない場合のリスクなどポイントをまとめていますので参考にしてください。

見積書は消費税を記載しなくてもよい

見積書は「総額表示義務」の対象ではないため、見積書に消費税を記載する義務はありません。そもそも「総額表示義務」は、事業者が消費者に対して、商品やサービスの価格を表示する際、消費税額を含めた金額を提示することを義務付けたものです。

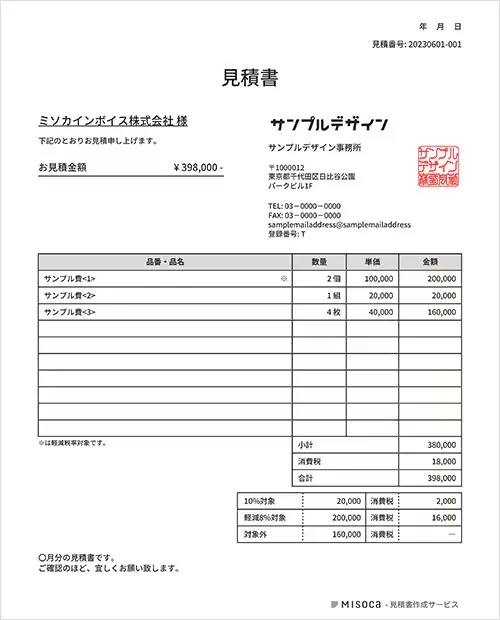

ただし、実務上は、見積書は事業者間取引で作成されることも多く、消費税を含めた金額を記載するのが一般的です。また、税込総額だけではなく、明細ごとに「小計」「消費税」「合計」と区分して金額を記載し、取引内容を明確にするのが好ましいです。

消費税記載なしに比べて双方に誤解のない見積書となり、後々のトラブル防止にもつながります。

一般的には消費税を記載する

見積書に消費税の記載義務がないことは上述のとおりですが、一般的には消費税を含めた金額を記載する場合が多いです。

その際、税込総額のみを「税込み」で表示するのではなく、「小計」「消費税」「合計」の内訳をそれぞれ明記しましょう。中には消費税が発生しない取引もあるため、どの明細に消費税が加算されているか、相手が容易に確認できることが大切です。

なお、見積書自体にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)による影響はありません。とはいうものの、見積書と納品書・請求書などの書式を統一しておくと、後の帳票作成や確認作業がスムーズになり、記載ミスや確認漏れのリスクを軽減できます。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書における消費税の書き方

見積書に消費税を記載しなくても税法上問題ありません。ただし、記載する場合には税込価格だけを記載すると内訳がわかりにくく、誤解を招く恐れがあるため、「小計」「消費税」「合計金額」の項目ごとに明記する方法が一般的です。

また、見積書に税込価格を表示する場合は「税込み」と明示するのが望ましいです。税抜価格で記載する場合は「消費税は別途申し受けます」のような注記を加えることで、後の請求や支払時に混乱が生じるのを防ぐことができます。

このように相手に配慮した書き方を心がけることで、見積書を受け取る側も内容を正確に把握しやすくなり、取引全体の透明性向上につながります。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書の項目と基本の書き方

見積書は発注前に費用や内容を明確に伝える役割を持つため、正確でわかりやすい記載が求められます。ここでは、見積書に記載すべき基本的な項目と書き方のポイントを紹介します。

なお、見積書の作成手順や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

1.宛名と差出人名

見積書には、相手の宛名と自社の差出人名を記載します。

宛名が法人の場合は「株式会社○○ 御中」とし、個人名や担当者名を記載する場合は「○○様」と敬称を付けるのがマナーです。「株式会社〇〇 総務部 〇〇様」と会社名と担当者を併記する場合や、部署名を入れる場合があります。

差出人には、自社名や部署名、担当者名、住所、連絡先などを記載します。だれからの見積もりなのかを明確にすることが大切です。

2.見積書の発行日

見積書において発行日は、見積書の有効期限の起算日や提示金額が有効となる日です。発行日の記載がない場合、基準が不明確のためトラブルや誤解の原因になる可能性があります。

また、発行日の記載があれば、双方が見積内容の有効期間や取引のタイミングを把握できます。

3.見積書番号

見積書番号は必須項目ではありませんが、記載するのが望ましいです。見積書番号を入れておくことで、書類管理や検索が効率化し、特定の見積書が探しやすくなります。

また、問い合わせがあった際にも見積書番号があれば対応しやすく、やり取りがスムーズになるでしょう。

4.見積内容と金額

見積内容の欄には、提供する商品やサービスの名称、数量、単価、品目ごとの金額を明確に記載します。その後、全品目の金額を合算し小計を示します。小計は税抜きの金額を記載し、消費税は小計の下に行を設けて小計から計算した消費税額を明記します。最後に、消費税を含めた合計金額を記載し、正確な総額を伝えます。

5.見積書の有効期限

見積書には必ず有効期限を記載しておきましょう。有効期限を明記することで、原材料や仕入価格、人件費などの変動のリスクを軽減し、外部環境の変化に対応しやすくなります。加えて、商品やサービスの提供終了後に発注が発生するリスクも回避できるため、トラブル防止にも役立ちます。

また、有効期限の設定は、取引の相手に対して早期の意思決定を促す効果も期待できます。

6.備考

備考欄には、納期や納品先、支払方法といった取引に関する特記事項を記載します。

また、特別な条件や注意事項、依頼内容の補足などを記載すれば、双方の認識のずれを防ぎ、円滑な取引の一助となるでしょう。

なお、備考欄の書き方にルールはありません。特記事項がない場合には、取引に対するお礼や短いメッセージなどを記載するケースもあります。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書の無料エクセルテンプレート

見積書を効率よく作成したい方には、無料で利用できるエクセルテンプレートの活用がおすすめです。「Misoca」の公式サイトでは、シンプルなデザインからカラフルなもの、イラスト入りのユニークなタイプまでビジネスシーンに合わせて使える多様な見積書が用意されています。

テンプレートには、品名や数量、金額、消費税の記載など必要な項目があらかじめ整っており、入力するだけで簡単に見積書を完成させることができます。また、項目の追加や削除など、カスタマイズも可能です。

ダウンロードページから無料で入手できるため、コストをかけずに自社の書類作成業務を効率化したい場合にも最適です。作成した見積書はエクセル形式のまま編集や保存ができ、PDF化して送付できるといった便利な機能が揃っています。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

【Q&A】見積書に関するよくある質問

見積書の作成や運用を進める中で、疑問や不明点を抱える方は少なくありません。ここでは、よくある質問とその回答を紹介しますので、気になる点を確認しながら課題解決のヒントとしてご活用ください。

インボイス制度で見積書の書き方は変わった?

インボイス制度の開始後も、見積書の書き方について大きな変更はありません。

インボイス制度で重要なのは「買手側に正確な消費税額を伝えること」であり、これにより「消費税の納税額が明確になる」ことです。そのため、発行時に取引金額が確定している請求書や納品書のフォーマットは、適格請求書(インボイス)に対応していなければなりません。それに対して、取引前に作成する見積書では金額が決定していないため、適格請求書の必須記載事項が求められることはありません。

したがって、見積書は従来のフォーマットを継続して使用でき、特別な変更や追加対応も不要です。

見積書を適格請求書として作成できる?

見積書をそのまま適格請求書として使用するケースは一般的ではありません。しかし、複数の書類を組み合わせて適格請求書として扱うことがあります。

適格請求書は、課税事業者である買手側の要求があれば、適格請求書発行事業者である売手側に交付義務があります。適格請求書は、単一の書類である必要はないため、複数の相互に関連づけられた証憑書類をもって取引内容を認識できる場合、それらの書類すべてを適格請求書として扱うことが認められています。

見積書は、取引きが行われる前に発行されるため、記載された内容が必ず確定するとは限りません。また、仕入れ前の段階で課税仕入れに係る対価の額を正確に記載するのは困難です。

このような理由から、見積書は適格請求書の記載要件を満たしていない場合が多く、単独で適格請求書として機能させることは現実的ではありません。

例えば、納品書の記載だけでは、適格請求書の記載要件をすべて満たせない場合、納品書の元となる見積書を紐づけて適格請求書の記載要件をすべて満たす場合には、見積書も適格請求書となります

見積書を適格請求書として作成する方法や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

見積書は総額表示の対象になる?

見積書は、総額表示義務の対象には含まれていません。総額表示とは、事業者が消費者に向けて商品やサービスの価格を示す際に、消費税額を含めた金額の明記を義務付ける制度です。例えば、商品販売における値札やメニュー、チラシやパンフレットなどの広告媒体が該当します。総額表示によって、会計時に支払う金額を明瞭にするために設けられました。

見積書は特定の取引先に発行する書類です。消費者や不特定多数の人にあらかじめ広く価格を示すものではないため、総額を表示する義務はありません。

見積書で消費税を含めた総額表示の対象となるケース

見積書であっても、総額表示の義務が発生するケースがあります。例えば、チラシやホームページ、広告などで、不特定多数の人に見積もり例や料金を紹介した場合には、消費税を含めた金額を明示する必要があります。これは、総額表示制度が消費者向けに事前に価格を知らせることを目的としているためです。

このように、相手や場面によって総額表示の義務の有無が異なるため注意が必要です。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書は消費税を記載してわかりやすく作成しよう

見積書を作成する際は、消費税を含めた金額や明細を正確に記載し、相手にとってわかりやすい内容にすることが重要です。また、インボイス制度に対応した書式に整えておけば、取引先との信頼関係を築くだけでなく、社内の管理や会計処理もスムーズに進められます。

「Misoca」を活用すれば、クラウド上で簡単に見積書や請求書を作成・送信でき、手書きや表計算ソフトウェアに比べて大幅な業務効率化が図れます。さらに、見積書から納品書・請求書への自動変換や売上レポートの作成など、幅広い機能が用意されており、事業規模や用途に合わせて柔軟に運用できます。

取引先とのやり取りや会計業務を効率よく進めたい方は、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」を活用し、便利な機能の数々をぜひ体験してみてください。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。