請求書の項目一覧と書き方のポイント|適格請求書の必要項目も解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

請求書を作成する際、「どの項目をどのように書けばよいのか」と悩んだ経験はありませんか。インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応が必要となった現在、記載すべき項目や正しい書き方を正確に把握しておくことは、円滑な経理処理や取引先との信頼関係構築につながります。

本記事では、請求書や適格請求書に必要な項目を一覧で整理し、それぞれの記載例や注意点について詳しく解説します。また、実際の作成時に間違えやすいポイントや、取引先との信頼関係を維持するための確認方法などについても具体的に解説します。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

請求書に記載する項目一覧と書き方のポイント

請求書には、適格請求書(インボイス)と区分記載請求書の2種類があります。適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者として税務署に登録した事業者のみです。適格請求書発行事業者は、買手側から求められた場合、適格請求書の発行義務があります。一方、区分記載請求書の交付は課税事業者、免税事業者を問わず誰でも交付できます。どちらの請求書も、取引内容や金額を正確に伝える役割を果たしますが、これらの請求書には、記載しなければならない項目がそれぞれあります。

適格請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとの金額・消費税額など特有の記載が必要です。一方で、適格請求書と区分記載請求書の両方に共通して記載が求められる項目も存在します。ここでは、それぞれの必要項目について詳しく解説します。

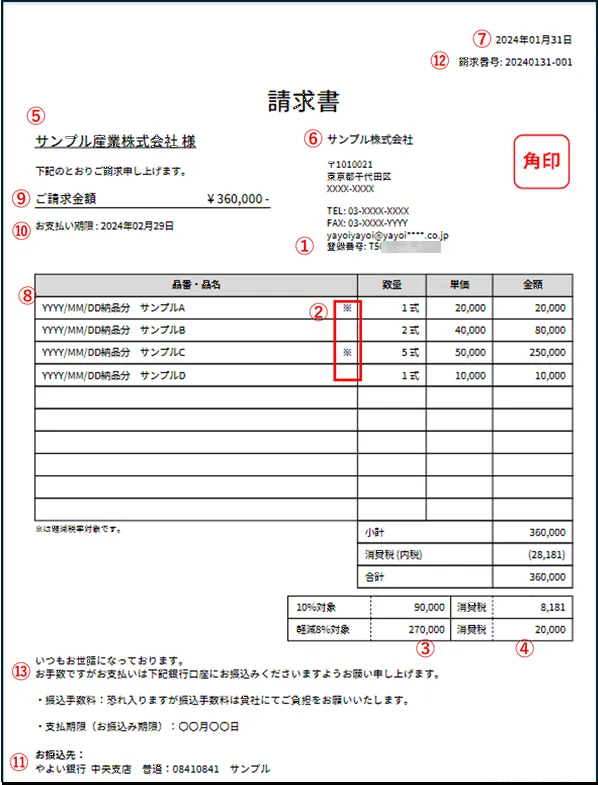

適格請求書(インボイス)に必要な項目

インボイス制度に対応するため、適格請求書には通常の請求書に加え、特定の項目の記載が求められます。具体的には、適格請求書発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、税率ごとに区分した消費税額、10%または8%の適用税率、受領者の氏名または名称が必要です。

適格請求書は、買手が仕入税額控除をするために不可欠な書類です(買手側が簡易課税制度を選択している場合を除く)。特に8%と10%といったように、複数の消費税率を記載する際は、対象品とそれぞれに適用する税率・税額などの情報を正確に記載することが求められます。

不特定多数の相手と行う取引では、必要な記載項目を一部省略した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の交付も認められています。ただし、その場合も最低限の記載要件は必ず守る必要があります。

1.適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号の記入が必要です。これは、適格請求書発行事業者として国に登録されたことを示すもので、買手側が仕入税額控除を適用する際に確認される重要な項目です。

登録番号は、法人の場合は「T」+13桁の法人番号、個人事業主や人格のない社団などは「T」に続く13桁の数字で構成されます。

なお、登録番号の記載漏れがあると、仕入税額控除の適用が認められない場合があるため、発行者名と併せて正しく記載することが大切です。適格請求書においては、必須項目の1つとして正確な記載が求められます。

2.軽減税率対象品目の明示

適格請求書では、軽減税率の対象となる商品やサービスがある場合、その旨を明示しなければなりません。これにより、買手側は税率ごとの取引内容を正確に把握し、仕入税額控除を行えます。軽減税率対象であることを示すには、商品名の横に「※」や「☆」などの記号を付ける方法があります。このような記載方法は、必要な情報を簡潔に伝えるために有効です。

さらに、軽減税率の対象品目が多い場合は、一覧表形式などでまとめて表示する方法も実務上活用されています。また、税率ごとに請求書を分けて作成することで、どの税率が適用されているかひとめで確認でき、経理担当者の作業負担も軽減されます。請求書作成時は、各取引の税率と軽減税率対象品目の記載に注意し、透明性の高い書類を作成しましょう。

3.税率ごとに区分して合計した金額および適用税率

適格請求書には、税率ごとに区分して合計した金額および適用税率を記載することが必要です。まず、対象となる取引ごとに消費税率が8%か10%かを判別し、それぞれの税率ごとに金額を集計します。そのうえで、区分した金額ごとに該当する適用税率を明記しなければなりません。

適格請求書が交付されることで買手側は、インボイス制度に則った経理処理と申告が行えます。

適格請求書に記載漏れや間違いがあった場合には、買手側での修正や訂正は原則的に行えないため、売手側での適格請求書の訂正・修正が必要です。

4.税率ごとに区分した消費税額

適格請求書を作成する際には、消費税額を税率ごとに区分して記載する必要があります。まず、対象の取引が8%と10%のどちらの税率に該当するかを分け、それぞれの税率ごとに消費税額を計算します。次に、計算した消費税額を「消費税額(8%)」や「消費税額(10%)」のように明示して記載します。

このように、消費税額を税率ごとに区分して記載することで、取引内容の透明性が高まり、経理処理や税務申告もスムーズに行えます。

請求書に記載すべき項目

請求書は、商品やサービスの代金を取引先に請求するための書類です。書式に決まりはありませんが、取引先の信頼や税務処理の正確性を確保するため、共通して記載が求められる基本項目があります。

請求書に記載すべき項目としては、請求書の宛先、発行者の情報、発行年月日、取引内容、請求金額、支払期日、振込先情報、請求書番号などがあります。これらの項目は、取引の正当性を証明する重要な役割を果たします。

必要項目が欠落していると、取引先や税務署からの信用に悪影響を及ぼす恐れがあるため、正確な記載を心掛けましょう。

5.請求書の宛先

請求書には、交付を受ける事業者の氏名または名称を宛名として記載する必要があります。取引先名は、株式会社の場合は「(株)」の略称を使わず、正式な社名を記載してください。

また、取引先の部署名や担当者名を記入することで、請求先を明確にできます。

取引先の宛名が不完全だと、請求書が正しく届かない、取引内容が認識されないといった問題につながるため、正式名称と必要に応じた詳細情報を正確に記載しましょう。

6.発行者の情報

請求書には、発行する事業者や個人の氏名または名称を記載する必要があります。これは取引先が請求書の発行元を正確に確認するための重要な情報です。

氏名・名称の記載は必須ですが、住所、担当者名、電話番号、メールアドレスといった詳細な連絡先情報も併記することで、取引先が問い合わせしやすくなります。特に複数の担当者が関与する場合や取引先が複数部署に渡る場合は、担当者名と直通の連絡先を記載することで、情報の伝達ミスを防げます。

7.発行年月日

請求書には発行年月日の記載が必要です。発行日には法律上の決まりはないため、買手側の要望に応じた日付を記載することが基本です。例えば、掛売方式(締め請求)で5月末日までの請求書を発行する場合には「5月31日付」とするなど、会計処理に配慮した記載が求められます。発行日は取引先の締め日や処理の都合に応じて柔軟に設定できますが、統一されたルールを設けることでスムーズに処理することが可能です。

8.取引内容

請求書には、取引内容を明確に記載する必要があります。具体的には、取引年月日、数量、単価、金額を記載することが求められます。例えば、「2025年5月10日 リンゴ 10個 単価100円 金額1,000円」といった形式で、取引内容をひとめで確認できるようにすることが重要です。項目ごとに見やすい形式で記載することで、受取側の理解を助け、誤認を防ぎ、よりスムーズな取引ができるようになります。

9.請求金額

請求書には、取引の総額を示すために小計、消費税、合計金額を明記します。これにより、請求内容の正確性と透明性が確保されます。金額の記載には見やすさを意識し、桁区切りを入れると共に、「円」または「¥」を付けることで金額の単位を明確に示します。必要に応じて前回請求金額、入金額、繰越金額を記載し、取引履歴の全体像を把握しやすくすることも大切です。

10.支払期日

支払期日は必須の記載事項ではありませんが、明記することで、未払いを防ぎ、取引先との信頼関係を維持しやすくなります。通常、支払期日は契約内容に基づいて決定されます。例えば「請求書発行日から30日以内」や「翌月末日まで」などと明示するのが一般的です。この情報は買手側が支払計画を立てやすくするための目安です。

11.振込先情報

振込での支払いの場合、請求書には、振込先情報として銀行名、支店名、口座番号、口座種別、名義を記載します。これらの情報は、取引先が正確に振込を行うために欠かせない要素です。振込先情報は取引ごとに最新の情報を確認する必要があります。特に、振込先を変更した場合は、請求書にその情報を正確に反映させるだけでなく、取引先に対しても事前に連絡を入れましょう。

また、備考欄に変更内容を明記することで、取引先が安心して振込手続きを行えるよう配慮することが重要です。記載漏れは振込ミスの原因となるため、正確な情報を記載するよう細心の注意を払う必要があります。

12.請求書番号

請求書には、請求書番号を記載しておくことが推奨されます。請求書番号は、発行者が管理のために付与する番号で、取引ごとの請求書を識別する役割を果たします。請求書番号があることで、後日取引先からの問い合わせや確認があった際に、迅速かつ正確な対応が可能です。

請求書番号の付与方法は、発行者ごとにルールを決めることが一般的です。例えば、日付や連番を組み合わせる方法を採用することで、発行順や発行日を容易に把握できるしくみを作ることができます。

請求書番号は、社内での書類管理や経理処理の効率化にも寄与します。番号の記載により、請求書の誤送や重複発行のリスクを軽減でき、事務処理の正確性向上につながります。

13.備考

請求書には必要に応じて備考欄を設けることで、追加の情報や注意点を伝えられます。例えば、振込手数料について「振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願いいたします。」などと記載するのが一般的です。

備考欄を活用することで、取引先との認識の相違を防ぎやすくなります。特に、初めて取引する場合や特別な条件がある場合には、備考欄に重要な連絡事項を明記することが推奨されます。

振込先情報の変更や、納品書・領収書の送付方法といった取引先に伝えたい情報も、簡潔にまとめて記載するのが効果的です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を作成する際の注意点

請求書は企業間の金銭のやり取りに直結する重要な書類です。内容にミスや漏れがあると、取引先からの信頼が損なわれるだけでなく、税務上のリスクも生じます。トラブルを避けるためには、請求書作成時に正確な記載と適切な管理を心掛けることが必要です。特に請求金額や支払期日、振込先情報といった項目については、誤りがないよう慎重に確認しましょう。

間違いや発行漏れがないか確認を徹底する

手作業や表計算ソフトで請求書を作成すると、金額の記入ミスや発行漏れが起きるリスクがあります。こうした誤りは、取引先との信頼関係を損ね、業務全体の信頼性にも悪影響を及ぼします。間違いがあった場合は、正しい内容で差し替えの請求書を速やかに発行し、相手に適切に伝えることが求められます。専用ソフトを導入すれば、金額計算や記載内容の確認を自動化できるため、ヒューマンエラーを減らし、業務の効率化と正確性の確保が可能となります。

買手側の必着日を守る

請求書を作成・送付する際には、買手側の必着日を厳守することが重要です。必着日に間に合わないと、支払いが翌月に回る可能性やクレームにつながるリスクがあります。請求書の必着日や締め日については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

送付方法は郵送、メール、ダウンロード、FAXなどがありますが、メールやダウンロードを活用すると作業時間や送付時間を短縮でき、封筒や印刷コストの削減にもつながります。

ただし、電子的な交付は電子取引に該当するため、電子帳簿保存法の「電子取引のデータ保存」に従った保存が必要です。電子帳簿保存法に則った請求書の保存方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書の作成はクラウド請求書作成ソフトで効率化

取引先との信頼関係を築くためには、正確な内容の請求書を迅速に作成・送付することが求められます。また、仕入税額控除の適用を受けるために必要な適格請求書には、事業者の登録番号や取引年月日、取引内容の他、適正税率、税率ごとに区分した消費税額、受領者の氏名や名称などを記載する必要があります。

近年はデジタル化の流れを受けて、多くの企業で請求業務の見直しが進んでいます。請求書作成に悩んでいる方は、まず自社の請求書作成フローを見直し、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」などの活用を検討しましょう。適切なツールを導入することで、業務負担を軽減し、取引先との信頼関係を高められます。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。