勤労学生控除とは?申告方法や親の扶養との関係を解説

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

アルバイトなどで一定以上の収入を得ている人は、たとえ学生や生徒であっても、所得税や住民税を納めなければなりません。しかし、要件を満たせば「勤労学生控除」と呼ばれる所得控除を利用できるため、納税額を抑えられます。では、どのような場合に、勤労学生控除の適用を受けることができるのでしょうか。

ここでは、勤労学生控除と親の扶養との関係や、確定申告・年末調整での申告方法、メリット・デメリットなどを解説します。

勤労学生控除とは、働きながら学校に通う学生の税負担を軽減する制度

勤労学生控除とは、働きながら学校に通う学生や生徒といった納税者本人の税負担を軽減するための制度です。所得金額から一定額を差し引ける所得控除の一種で、要件を満たした場合、所得税の計算では27万円、住民税の計算では26万円を所得金額から差し引けます。なお、勤労学生控除はあくまでも学生や生徒本人に適用される控除で、学生を扶養している親に適用される控除ではありません。

勤労学生控除の対象になる方は、その年の12月31日時点で以下の要件をすべて満たす方です。

勤労学生控除の要件

- 給与所得などの勤労による所得がある

- 合計所得金額が75万円以下で、なおかつ勤労以外の所得が10万円以下

- 高校、大学、高等専門学校、専修学校、職業訓練法人など、特定の学校の学生、生徒であること

勤労による所得とは、給与所得や退職所得、事業所得、事業に関する雑所得などが該当します。また、勤労以外の所得とは、親から譲り受けた不動産の家賃による所得や配当所得などです。

アルバイトなどの給与所得者の場合、所得金額とは、年収から給与所得控除を差し引いた額になります。給与が年収162万5,000円以下だと給与所得控除額は55万円となるため、年収130万円であれば所得金額は「130万円-55万円=75万円」となり、給与の年収130万円以下の場合に合計所得金額75万円以下の要件を満たすことがわかります。

なお、収入源がアルバイトのみの場合、年収103万円以下の方は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を引くと所得金額が0円になり、所得税が発生しません。基礎控除とは、所得金額2,500万円以下の方が利用できる所得控除の一種で、所得金額が2,400万円以下の場合の控除額は48万円となります。

そのため、年収103万円以下なら、勤労学生控除の適用を受けても、受けなくても、納税は不要です。一方、年収が103万円を超えて130万円以下の場合、勤労学生控除を活用することで所得税を抑えられます。

住民税については、非課税となる要件が地域によって異なるため、詳細はお住まいの自治体で確認してください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

勤労学生控除の適用を受けた場合の所得税の計算式

所得税は、課税所得金額に所得税率を掛けて計算します。所得税率は段階的に上昇していきますが、勤労学生控除の適用要件を満たす場合は課税所得金額が195万円以下となるため、税率は5%です。課税所得金額は、以下の計算式で求めます。

課税所得金額の計算式

課税所得金額=収入-必要経費-所得控除

以下では、年収130万円の学生を例に、勤労学生控除の適用を受けた場合と受けなかった場合の税額をシミュレーションしてみましょう。

アルバイトなどの給与所得者の場合、原則として必要経費を差し引けない代わりに給与所得控除を差し引くことが可能です。また、所得控除には、基礎控除や勤労学生控除などが含まれ、年間の給与収入が130万円の場合、給与所得控除額は55万円で基礎控除額は48万円となります。その結果、以下のように計算することになるため、課税所得金額は27万円です。

勤労学生控除の適用を受けない場合の所得税の課税所得金額

年収130万円-給与所得控除額55万円-基礎控除額48万円=27万円

課税所得金額が27万円の場合、所得税額は「27万円×5%=1万3,500円」となります。

一方、勤労学生控除の適用を受ける場合は、以下のような計算によって課税所得金額は0円となり、所得税はかかりません。

勤労学生控除の適用を受ける場合の所得税の課税所得金額

年収130万円-給与所得控除額55万円-基礎控除額48万円-勤労学生控除27万円=0円

年収130万円までの方は、勤労学生控除の申告をすると所得税がかからなくなることがわかります。また、年収130万円を超える方は、勤労学生控除の対象外です。つまり、勤労学生控除は、所得税を納めずに働ける枠を103万円から130万円に増やせる制度だといえるかもしれません。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

勤労学生控除の適用を受けた場合の住民税の計算式

住民税の税額は、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得割の金額と、住民税が課せられるすべての住民が同一の金額を負担する均等割の金額、森林環境税1,000円を合計した額です。

課税所得金額は、所得税の場合と同様に以下の計算式で算出します。

課税所得金額の計算式

課税所得金額=収入-必要経費-所得控除

住民税の計算方法や税率は、自治体によって異なります。以下では、市区町村民税と県民税の合計が10%、均等割が4,000円の自治体に住む学生の例で、勤労学生控除の適用を受けた場合と受けなかった場合の住民税額を計算してみましょう。なお、この例では、学生の収入はアルバイト収入が年間130万円のみと仮定します。また、調整控除については考慮していません。

年間の給与収入が130万円の場合、給与所得控除額は所得税と同様に55万円です。一方、住民税の基礎控除額は43万円、勤労学生控除は26万円で、所得税の計算をする場合とは金額が異なります。そのため、以下のように計算し、課税所得金額は32万円となります。

勤労学生控除の適用を受けない場合の住民税の課税所得金額

年収130万円-給与所得控除額55万円-基礎控除額43万円=32万円

この例では、住民税の税率は10%となるため、所得割額は「32万円×10%=3万2,000円」です。この金額に均等割額と森林環境税を足した「所得割額3万2,000円+均等割額4,000円+森林環境税1,000円=3万7,000円」が、勤労学生控除の適用を受けない場合の住民税額となります。

一方、勤労学生控除の適用を受けた場合の住民税の課税所得金額は、以下のように計算します。

勤労学生控除の適用を受けた場合の住民税の課税所得金額

年収130万円-給与所得控除額55万円-基礎控除額43万円-勤労学生控除26万円=6万円

住民税の税率は10%であるため、所得割額は「6万円×10%=6,000円」です。これに、均等割額と森林環境税を足した「所得割額6,000円+均等割額4,000円+森林環境税1,000円=1万1,000円」が、年間の住民税額です。勤労学生控除の適用を受けることで、住民税額を所得割額分の2万6,000円抑えられることになります。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

勤労学生控除を利用するメリット

勤労学生控除を利用するメリットは、所得控除によって所得税額や住民税額を抑えられることです。勤労学生控除の適用を受けることで、学生や生徒は給与収入130万円まで、所得税については非課税で働けます。また、住民税についても税額を抑えられます。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

勤労学生控除を利用するデメリット

勤労学生控除の利用を前提とした働き方のデメリットとしては、扶養控除の対象から外れる可能性があげられます。

扶養控除とは、子供などを扶養している方が利用できる所得控除です。例えば、大学生の子供を扶養している親は、扶養控除の申告をすることで所得税や住民税を抑えられます。ところが、扶養控除の対象になるのは年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)の方のみです。年収103万円を超えて働き、勤労学生控除の適用を受けようとする場合、親は扶養控除の適用を受けられません。

扶養控除の適用を受けられなくなると、親の年末調整や確定申告の申告内容にも影響を及ぼします。103万円を超えて働く場合は、家族と事前に相談をしたうえで、働くことがメリットになるかを慎重に検討しなければいけません。

扶養控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

勤労学生控除を利用する際の注意点

勤労学生控除を利用する際には、注意しておきたいポイントがあります。以下の4点を念頭に置きながら、利用を検討しましょう。

所得税と住民税では控除額が異なる

勤労学生控除の控除額は、所得税が27万円で住民税が26万円です。また、勤労学生控除と同時に利用できる基礎控除の金額も、所得税は48万円、住民税は43万円と控除額が異なります。

年収130万円以内であれば所得税は非課税ですが、住民税も非課税になるとは限りません。住民税については、別途、自治体ごとの税制に応じて計算されます。

勤労学生控除の申告忘れなど確定申告が必要なケースがある

勤労学生控除は、アルバイト先などの年末調整で申告した場合、確定申告を行う必要はありませんが、状況によっては確定申告が必要になることもあるため、注意が必要です。

例えば、2か所以上のアルバイト先から収入を得ていて、年末調整を受けていないアルバイト先からの収入が20万円を超える場合は、基本的には確定申告をしなければなりません。また、以下に該当する場合、確定申告をすることで払いすぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。

年末調整を受けていても確定申告をした方がいい主なケース

- 年末調整で、勤労学生控除や生命保険料控除など利用できる控除を申告し忘れた

- 病気やケガ、薬の購入などで一定額以上の医療費を支払った

- 寄附やふるさと納税をした

また、年の途中でアルバイトをやめた場合は年末調整の対象者からそもそも外れてしまうため、確定申告を検討した方がいいでしょう。

実際に還付の対象になるかどうかは、状況によって異なります。事前に確認したい場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力してみましょう。最後に還付される所得税額が表示されます。一方、住民税については自治体の税制に応じて翌年の税額に影響があるかどうかが変わるため、詳細を知りたい場合は、自治体窓口に問い合わせてください。

在学証明書などが必要になる

勤労学生控除の対象者のうち、専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒などについては、年末調整や確定申告の書類に在学証明書などを添付しなければなりません。添付が必要な証明書は、「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校、職業訓練法人などであることを証明する文部科学大臣または厚生労働大臣の証明書の写しと、その課程を履修していることを証明する書類です。

どちらの書類も、専修学校などの長または職業訓練法人の代表者から交付を受けていなければなりません。証明書の発行に時間がかかる可能性もあるため、早めに申請をしておきましょう。

フードデリバリーサービスの報酬などでは給与所得控除は使えない

フードデリバリーサービスなどの業務委託で働いている方の収入は、給与ではなく報酬であるため、給与所得控除を差し引くことができない点にも注意が必要です。同様に、個人契約の家庭教師やYouTubeなどの動画配信による収入なども給与には該当しません。

これらの所得は雑所得や事業所得に当たり、給与所得控除ではなく、報酬を得るために必要になった経費を収入から差し引きます。例えば、配達用のガソリン代や、注文を受けるのに必要なスマートフォンの通信費などは経費に該当します。

また、給与と報酬の両方を得ている方の場合、給与所得控除の対象になるのは給与収入のみである点にも注意しなければなりません。例えば、給与所得が10万円で、雑所得に該当するフードデリバリー報酬が80万円、必要経費が3万円の学生の場合、以下のように給与所得と雑所得をそれぞれ個別に計算した後、合算して所得金額を求めます。

給与所得と雑所得が混在している場合の所得金額の計算例

給与所得:給与収入10万円-給与所得控除55万円=0万円(マイナスにはならない)

雑所得:雑収入80万円-経費3万円=77万円

合計すると、所得は77万円になります。勤労学生控除は所得が75万円以下でないと利用できないため、この学生は勤労学生控除を利用できません。「年収130万円以下なら勤労学生控除を利用できる」というのは、あくまでも収入が給与所得のみの場合です。

雇用契約を締結して受け取った給料は給与となり、業務委託契約を締結して受け取った報酬などは雑所得または事業所得に該当するため、混同しないようにしましょう。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

勤労学生控除の適用を受けたい場合の申告方法

勤労学生控除の適用を受けるためには、年末調整または確定申告での申告が必要です。以下の手順で、アルバイト先で年末調整を受けられる場合は年末調整、それ以外の場合や2か所以上から給与をもらっている場合は確定申告をしましょう。

年末調整で申告する方法

アルバイト先で年末調整を受ける方は、年末調整時に勤労学生控除を申告します。ただし、2か所以上から給与をもらっている場合は、基本的には別途確定申告が必要です。

勤労学生控除は、アルバイト先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記載して、アルバイト先に提出することで申告できます。書式は、一般的には秋から冬ごろに配布されます。学生証のコピーや在学証明書の提出を求められた場合は、勤務先の指示に従いましょう。

また、学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校以外の学校などに通う生徒、学生の場合には、専修学校などの長や職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣または厚生労働大臣の証明書の写しも必要となるため、より注意が必要です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

-

※国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

」

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、上部に自身の氏名、マイナンバー、住所、生年月日、世帯主名、世帯主と自分との間柄、配偶者の有無を記入します。ただし、マイナンバーについては記載が必要ない場合もあります。勤務先の指示に従ってください。

次に、「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「勤労学生」のチェックボックスにチェックを入れます。そのうえで、右側の「障害者又は勤労学生の内容」欄に、学校名や入学年月日、その年の所得の種類、所得の見積額を記入してください。

例えば、アルバイトで月10万円の収入がある大学生なら、「年収120万円-給与所得控除額55万円=65万円」が所得金額となるため、「◯◯大学(20××年4月1日入学) 給与所得65万円」と記載します。

確定申告で申告する方法

アルバイトを掛け持ちしている場合や、給与所得以外の報酬などで収入を得ている場合は、確定申告で勤労学生控除を申告します。

以下では、アルバイトを掛け持ちしてA社で80万円、B社で40万円の収入を得た方を例に、書き方を解説していきましょう。実際には、このようなケースでA社に年末まで勤めていた場合には年末調整の対象となるため、A社についてのみいったん精算されますが、ここでは還付の事例としてわかりやすくするため、A社、B社ともに未精算の源泉所得税があるとして解説します。

確定申告書には、第一表と第二表の2枚がありますが、第二表から記載を始めるとスムーズです。

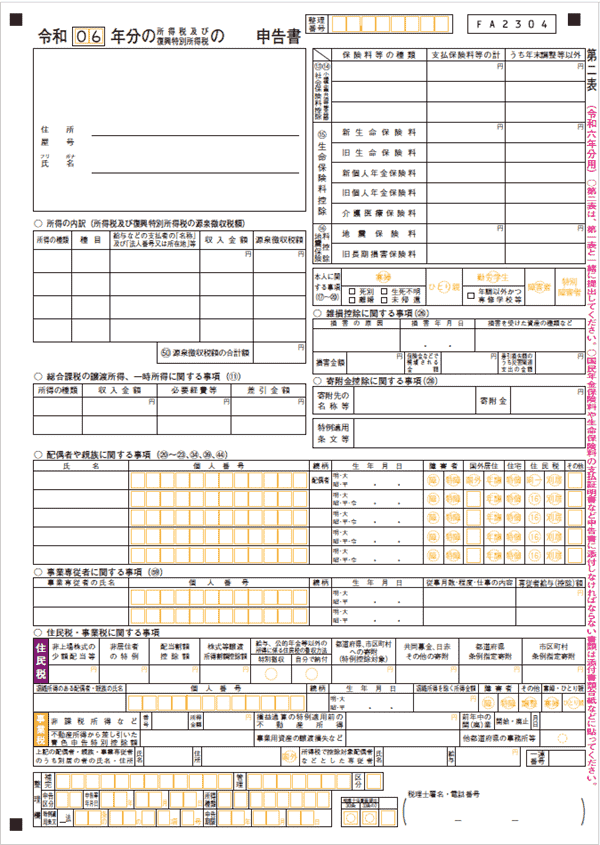

確定申告書 第二表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

確定申告書 第二表では、左上に住所と氏名を記入してから「所得の内訳」欄に、A社およびB社から受け取った給与額を記入します。源泉徴収税額は、それぞれの会社から発行された源泉徴収票に記載された金額を転記してください。万が一源泉徴収票が発行されていない場合は、早めに発行を依頼します。源泉徴収票は、退職後でも発行してもらえます。

確定申告書第二表「所得の内訳」欄の記載例

| 所得の種類 | 種目 | 給与などの支払者の名称及び「法人番号または所在地」等 | 収入金額 | 源泉徴収税額 |

|---|---|---|---|---|

| 給与 | 給料 | A社 東京都○○○○ |

800,000円 | 41,680円 |

| 給与 | 給料 | B社 東京都○○○○ |

400,000円 | 20,840円 |

次に、「本人に関する事項」欄の「勤労学生」に◯を付けます。専修学校や各種学校の生徒や、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方で、年末調整で勤労学生控除を申告していない場合は「年調以外かつ専修学校等」にもチェックが必要です。

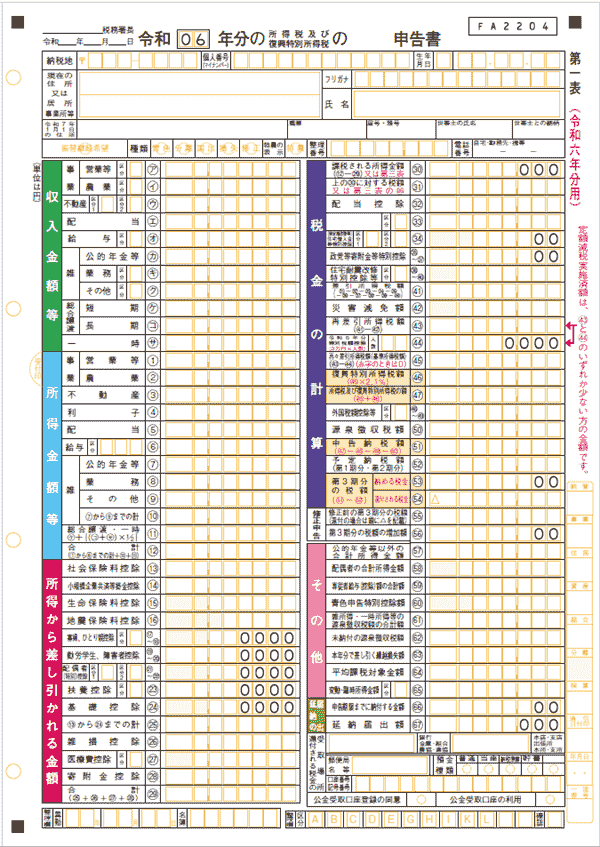

続いて、確定申告書 第一表を記入します。

確定申告書 第一表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

第一表は、以下の手順で記載します。

確定申告書 第一表への記載の手順

-

1.「収入金額等」の「給与(オ)」欄に、第二表の「所得の内訳」に記載した給与の合計額「1,200,000」を記載

-

2.「所得金額等」の「給与(6)」欄に、120万円から給与所得控除55万円を差し引いた金額「650,000」を記載し、「合計(12)」欄にも同額を記載

-

3.「所得から差し引かれる金額」の「勤労学生、障害者控除(19~20)」欄に「270,000」、「基礎控除(24)」欄に「480,000」、「合計(29)」欄に「750,000」と記載

-

4.「税金の計算」の「課税される所得金額(30)」欄に「0」を記載(所得金額65万円から所得控除額75万円を差し引くとマイナスになり、課税所得金額がマイナスになった場合はゼロと扱うため)

-

5.「税金の計算」の「復興特別所得税額(46)」「所得税及び復興特別所得税の額(47)」「申告納税額(51)」欄に「0」を記載

-

6.「税金の計算」の「源泉徴収税額(50)」欄に、A社およびB社で源泉徴収された金額の合計「62,520」を記載し、「還付される税金(54)」に同じく「62,520」を記載

-

7.「還付される税金の受取場所」欄に、勤労学生本人名義の振込先金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を記載

上記の手順で確定申告書を作成したら、本人確認書類と、必要に応じて在学証明書などを添えて管轄の税務署に提出してください。提出方法は、窓口、郵送、e-Taxでの提出の3つの方法から選択可能です。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

勤労学生控除と確定申告に関するよくある質問

勤労学生控除などについて、よくある質問とその答えを紹介します。勤労学生控除の適用を受けようとしたときに疑問に感じたことは、そのままにせず、疑問を解消したうえで利用しましょう。

Q. 大学生が勤労学生控除を受ける場合、証明書はどこで入手すればいい?

専修学校や各種学校、職業訓練学校などに在学している方は、それぞれの学校の窓口で在学証明書などを発行してもらえます。年末調整や確定申告の書類に添付して提出しましょう。

なお、年末調整の提出書類の書式は勤務先から配布され、確定申告の提出書類の書式は管轄の税務署や国税庁のWebサイトなどで入手できます。

Q. 勤労学生控除を申告しない場合、納税額は増える?

アルバイトをしている学生や生徒のうち、年収103万円超130万円以下の方は、勤労学生控除の適用を受けなければ所得税の納税額が上がります。一方、年収103万円以下の学生や生徒はそもそも所得税が非課税であるため、勤労学生控除の申告の有無によって納税額が変わることはありません。

なお、住民税については、自治体によって非課税要件が変わります。詳細はお住まいの自治体で確認してください。例えば、東京都の場合であれば、同一生計配偶者または扶養親族がいない場合で所得割・均等割とも非課税となるためには、前年中の合計所得金額が45万円以下である必要があります。アルバイトの年収が100万円以下の場合、給与所得控除55万円を差し引くと45万円以下となるため、この規定の適用を受けられます。

Q. 勤労学生控除を適用すると親の税金は増える?

勤労学生控除は、あくまでも申告をする学生・生徒本人の所得税や住民税に関する制度であるため、適用を受けるかどうかによってその親の税額が変わることはありません。ただし、勤労学生控除の適用を受けることを前提に、年収103万円を超えて働こうとする場合は注意が必要です。

扶養控除の適用を受けられるのは、合計所得金額48万円以下の家族のみで、これは給与収入であれば年収103万円以下に該当します。そのため、103万円を超える給与収入を得て勤労学生控除の適用を受ける子供は、親の扶養に入れず、親は扶養控除の適用を受けられません。

扶養控除の額は子供の年齢により異なり、所得税の場合は38万円または63万円で、住民税の場合は33万円または45万円です。これによって節税できる金額は、親の所得金額によって変わります。しかし、いずれにせよ親の所得税額と住民税額は増えることになり、親の申告内容も変わります。子供が103万円を超える収入を得る場合は、後のトラブルを避けるためにも、事前に親に相談するのがおすすめです。

Q. 勤労学生控除の申告をし忘れた場合どうすればいい?

実際には勤労学生控除の対象になるにもかかわらず申告をし忘れた場合は、改めて還付申告をすることで払いすぎた税金を返してもらえます。申告期限は、収入を得た年の翌年の1月1日から5年以内です。

アルバイト先などで年末調整を受けた方は還付申告を行い、既に確定申告をしてしまった方は更正の請求を行いましょう。還付申告の場合は確定申告書、更正の請求の場合は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成し、勤労学生であったことを証明する書類、本人確認書類と共に管轄の税務署に提出してください。なお、この申告を行うかどうかは任意です。

Q. 住民税は、なぜ還付されない?

所得税と住民税では、税金の計算方法や納税方法が異なるため、所得税の確定申告で還付されるのは基本的に所得税だけです。

所得税も住民税も年間の所得に対してかかる税金ですが、所得税の場合、所得を支払う者がその年の所得にかかる税金をあらかじめ概算して差し引いてから給与などを支払う源泉徴収制度を採用しています。そのため、年末調整や確定申告で正しい納税額を計算した後で、多く徴収されていた分は戻ってくる可能性があります。

一方、住民税は年間の所得金額と税額が確定した後で納める税金です。「納めすぎる」といった事態が発生しないため、還付もされません。

ただし、勤労学生控除などの所得控除は、年末調整や確定申告の時期を過ぎても過去にさかのぼって申告することが可能です。このような申告を行った場合、過去に確定した住民税額が変更になり、還付の対象となるケースもあります。該当する場合は、自治体から還付の通知が届きます。なお、還付の通知書の名称について、自治体によっては「過誤納金等還付通知書」とするところもありますが、内容は同じです。

Q. 確定申告期間を過ぎても受け付けてくれる?

勤労学生控除などの所得控除を申告する還付申告は、例年2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)に所得税の申告・納税を行う確定申告期間を過ぎても、5年間受け付けてもらえます。しかし、確定申告期間を過ぎてから申告をした場合、住民税への反映が間に合わないため、一時的に住民税額が高くなってしまう可能性があります。

また、勤労学生控除の申告が可能なのに確定申告をせずに時間が経つと、申告を忘れてしまう可能性もあります。一度多めに税額を支払って返してもらう手間もかかるため、特別な理由がない場合は、確定申告期間中に提出することをおすすめします。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

扶養控除も考慮に入れて、勤労学生控除の適用を受けられるほど働くか検討しよう

勤労学生控除の適用を受けることで、所得税がかからずに働ける枠が103万円から130万円にアップします。一方で、103万円を超えて働くと親の扶養に入れなくなるといった問題も生じるため、家族と相談したうえで、活用するかどうかを検討しましょう。

学校に通いながら起業などを行っていて事業所得の申告をする場合は、「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」を活用すると簡単に確定申告ができます。「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料、「やよいの白色申告 オンライン」は永年無料で利用できるため、ぜひご活用ください。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。