iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定申告と年末調整のどちらを行う?

監修者: 岡本匡史(税理士)

更新

iDeCo(個人型確定拠出年金、イデコ)で支払った掛金は、全額が所得控除の対象になります。ただし、控除の適用を受けるためには、確定申告または年末調整で手続きしなければなりません。例年、確定申告が必要な個人事業主だけではなく、会社員でも確定申告を行わなければいけない場合があるため、注意が必要です。

また、iDeCoの給付金や一時金を受け取った際にも、確定申告が必要な場合があります。どのような場合に確定申告が必要となるのでしょうか。

ここでは、iDeCoについて、確定申告が必要な場合と不要な場合や、確定申告書を作成する方法を解説します。

- 目次

- iDeCoとは自分で掛金を拠出・運用する個人型確定拠出年金のこと

- iDeCoの掛金を支払ったときに確定申告が必要となるケース

- iDeCoの給付金や一時金を受給したときに確定申告が必要となるケース

- iDeCoの掛金を支払ったときに確定申告が不要となるケース

- iDeCoの給付金や一時金を受給したときに確定申告が不要となるケース

- iDeCoの掛金について確定申告をする際に必要な書類

- iDeCoの掛金について申告する際の確定申告書の書き方

- 確定申告でiDeCoの申告を忘れた際の対処法

- iDeCoの確定申告が必要なケースをしっかり確認しておこう

- 確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

iDeCoとは自分で掛金を拠出・運用する個人型確定拠出年金のこと

iDeCoとは、自分が拠出した掛金を自分で運用し、資産を形成する制度のことです。iDeCoが持つ特徴について、詳しく見ていきましょう。

公的年金に上乗せして60歳から受給できる

iDeCoは国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せができる私的年金制度で、公的年金と共に60歳から受給することができます。

ただし、公的年金とは異なりiDeCoへの加入は任意で、掛金の金額や運用方法もすべて加入者自身で決めなければなりません。将来受け取れる金額は、掛金の運用結果によって変わります。なお、iDeCoは原則として、60歳になるまで資産を引き出すことはできない点に注意が必要です。

20歳以上65歳未満が加入できる

iDeCoに加入できるのは、20歳以上65歳未満の国民年金被保険者です。2022年の法改正によって、iDeCoの加入年齢の上限が60歳から65歳に引き上げられました。ただし、60歳を超えて加入した場合には、加入期間によって受給できる年齢が異なります。

国民年金に加入している自営業やフリーランスといった国民年金第1号被保険者だけでなく、厚生年金に加入している会社員や公務員といった国民年金第2号被保険者のほか、配偶者の扶養に入っている専業主婦(夫)といった国民年金第3号被保険者など、基本的にiDeCoへの加入は誰でも可能です。

税制上の優遇措置がある

iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。控除を受ければその分課税所得が少なくなるため、所得税や住民税の税負担を抑えることができます。

また、iDeCoは、運用中の利益に対して税金がかかりません。さらに、給付金を受け取る際にも、一括で受け取る一時金なら退職所得控除が、分割で受け取る年金なら公的年金等控除が適用され、一定額まで非課税になります。

障害給付金や死亡一時金などの制度もある

iDeCoには原則60歳以降から受け取れる「老齢給付金」だけでなく、運用中に高度障害者になった場合に受け取れる「障害給付金」や、加入者が亡くなったときに遺族が受け取れる「死亡一時金」といった制度もあります。

iDeCoの給付金の受け取り方法は、分割で受け取る年金または一括で受け取る一時金のほか、年金と一時金の併用も選択できます。なお、死亡一時金は、一時金のみの支給です。

働き方や企業年金の有無によって掛金の上限が異なる

iDeCoは、働き方や企業年金の有無により、掛金の限度額が異なります。対象者別の掛金の上限を以下の表にまとめました。

iDeCoの掛金の上限

| 加入資格 | 掛金の限度月額 | |

|---|---|---|

| フリーランスや自営業者などの個人事業主(第1号被保険者) | 月額6万8,000円 | |

| 会社員などの給与所得者(第2号被保険者) | 企業年金なし | 月額2万3,000円 |

| 企業型確定拠出年金のみに加入 | 月額2万円 | |

| 企業型確定拠出年金と確定給付企業年金の両方に加入 | 月額1万2,000円 | |

| 確定給付企業年金のみに加入 | ||

| 公務員(第2号被保険者) | ||

| 専業主婦(夫)など(第3号被保険者) | 月額2万3,000円 | |

-

※iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等

」

iDeCoの掛金を支払ったときに確定申告が必要となるケース

iDeCoの掛金を支払ったときに、確定申告が必要になるケースを具体的に解説します。次のような場合には、確定申告をしなくてはなりません。

給与所得があるが、年末調整ができない場合

給与所得があるのに年末調整ができない場合は、確定申告でiDeCoの掛金を申告する必要があります。一般的に、会社員などの給与所得者は、勤務先で行う年末調整でiDeCoの掛金を申告します。

ただし、年間の給与所得の総額が2,000万円を超える方や、災害減免法の適用により所得税の徴収猶予や還付を受けた方は年末調整の対象にはならないため、確定申告をしなければなりません。

給与所得があるが、年末調整をしなかった場合

給与所得があるのに年末調整をしなかった場合には確定申告が必要になるため、併せてiDeCoの掛金を申告しましょう。例えば、年の途中で退職して、その後再就職していない場合などがあげられます。退職前の給与から所得税が源泉徴収されていたにもかかわらず、年末調整をしていないため、確定申告が必要になります。

なお、退職後、年内に再就職し、その再就職先で年末調整を受けた場合には、確定申告をする必要はありません。

年末調整でiDeCoの小規模企業共済等掛金控除の申告ができなかった場合

年末調整でiDeCoの掛金について、小規模企業共済等掛金控除の申告ができなかった場合には、確定申告が必要です。年末調整や確定申告でiDeCoの掛金について受けられる所得控除は、小規模企業共済等掛金控除です。

この小規模企業共済等掛金控除を受けるには、国民年金基金連合会から発行される「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要になります。年末調整までに証明書が届かなかったり、年末調整の際に証明書の添付を忘れてしまったりすると、控除の適用を受けるための申告ができません。このような場合は後日、証明書を添えて確定申告を行うことで、控除の適用を受けられます。

年末調整をしたが確定申告も必要な場合

年末調整で申告できない医療費控除や初年度の住宅ローン控除の適用を受けたい場合には、年末調整を行っていても確定申告が必要なため、iDeCoも併せて申告しましょう。

なお、「ふるさと納税で6か所以上の自治体に寄附をしている」「ワンストップ特例制度を適用しなかった」「副業の所得が20万円を超える」という場合にも確定申告を行わなければなりません。

給与所得がなく、年末調整をしていない場合

個人事業主など、給与所得がなく、事業によって所得を得ている場合には、基本的に年末調整ができないため確定申告を行わなければなりません。確定申告をする際に、iDeCoの掛金についても小規模企業共済等掛金控除の申告を行いましょう。

iDeCoの給付金や一時金を受給したときに確定申告が必要となるケース

iDeCoは掛金を支払ったときだけでなく、給付金や一時金を受給したときにも確定申告が必要となるケースがあります。iDeCoの給付金や一時金を受給したときに確定申告が必要となるケースについて、それぞれ具体的に説明します。

公的年金などの年間収入が400万円を超える場合

iDeCoの給付金を年金として分割で受け取る際に、iDeCoの給付金を含めた公的年金などの年間収入の合計金額が400万円を超える場合は、確定申告が必要です。この公的年金などには、iDeCo以外の国民年金や厚生年金、企業年金、国民年金基金などが含まれます。

年金以外の所得が20万円を超える場合

iDeCoを含めた公的年金などの年間収入が400万円以下の場合でも、年金以外の所得が20万円を超えると、確定申告をしなければなりません。年金を受給しつつ働いている方や家賃収入のある方、株を保有していて配当金がある方などは、自身の所得額を確認するようにしましょう。

公的年金等の源泉徴収票にない控除の適用を受けたい場合

iDeCoなどの公的年金の受給者には「公的年金等の源泉徴収票」が交付されますが、この「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除の適用を受けたい場合には、確定申告を行う必要があります。「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除としては、生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などが該当します。

所得の異なる受け取り方法を併用する場合

iDeCoは、年金または一時金といった受け取り方法によって所得の種類が異なるため、受け取り方法を併用する場合には確定申告が必要です。

例えば、老齢給付金を年金として分割で受け取る場合には雑所得となりますが、老齢給付金を一時金として一括で受け取る場合には退職所得になり、それぞれ適用を受けられる控除の種類が異なります。また、死亡一時金を遺族が受け取った場合は、相続税の課税対象になります。

iDeCoの掛金を支払ったときに確定申告が不要となるケース

iDeCoの掛金を支払っても、確定申告が不要となるケースがあります。

iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の適用を受けられ、会社員の場合は一般的に年末調整で控除の手続きができます。勤務先で年末調整を行い、小規模企業共済等掛金控除の申告を行った場合には、確定申告をする必要はありません。年末調整でiDeCoの控除を受けるには、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載して勤務先に提出しましょう。

iDeCoの給付金や一時金を受給したときに確定申告が不要となるケース

iDeCoの給付金や一時金を受給しても、確定申告が不要となるケースもあります。

iDeCoの給付金を受け取った場合は、iDeCoを含む公的年金などの年間収入が400万円以下で、かつ公的年金など以外に収入がなければ、確定申告の必要はありません。また、年金以外に収入があった場合でも、その所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

iDeCoの掛金について確定申告をする際に必要な書類

iDeCoの掛金について、小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるために確定申告をする際は、確定申告書に添付が必要な書類のほか、添付の必要はないものの作成するときに必要な書類があります。会社員で給与所得のある方、給与所得以外の事業所得などがある方、それぞれの場合について、確定申告時に必要な書類を説明します。

給与所得のある方が、iDeCoの掛金を確定申告する際に必要な書類

会社員やアルバイトなど、給与所得のある方がiDeCoの掛金を確定申告する際には、確定申告書以外に以下の書類も必要です。給与所得のある方であれば、年末調整を行った場合や、年末調整をしなかった場合なども同様です。

給与所得の源泉徴収票

確定申告書には、「給与所得の源泉徴収票」の内容を記載する必要があります。給与を2か所以上から受け取っている場合には、すべての勤務先から給与所得の源泉徴収票を受け取り、手元に用意しておきましょう。

小規模企業共済等掛金払込証明書

確定申告で小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるには、小規模企業共済等掛金払込証明書の添付が必要です。この小規模企業共済等掛金払込証明書は、毎年10月下旬ごろ(加入時期によっては11月下旬~翌年1月下旬ごろ)に国民年金基金連合会から送付されます。

その他の控除に関する証明書類

確定申告でしか申告できない控除の適用を受けたい場合には、確定申告書にそれらの証明書や領収書なども併せて提出しなければなりません。医療費控除や、初年度に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けたい場合などがあげられます。

年末調整をしない個人事業主がiDeCoの掛金を確定申告する際に必要な書類

自営業やフリーランスといった給与所得のない個人事業主が、iDeCoの掛金について小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるために確定申告する際は、確定申告書以外に以下のような書類も必要です。給与所得者の場合とは異なるため、よく確認しておきましょう。

事業所得の収支内訳書(白色申告)、または青色申告決算書(青色申告)

白色申告の場合は「事業所得の収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書

」の作成が必要です。確定申告書と共に提出しましょう。

小規模企業共済等掛金払込証明書

確定申告でiDeCoの掛金を申告するには、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の添付が必要です。国民年金基金連合会から送付されます。

その他の控除に関する証明書類

確定申告をする際に、証明書の添付が必要となる控除の適用を受けたい場合には、証明書類を集める必要があります。社会保険料控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除、生命保険料控除などの適用を受けたい場合は、それらの証明書や領収書などを用意しましょう。

iDeCoの掛金について申告する際の確定申告書の書き方

iDeCoの掛金について小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるために、確定申告書を作成する方法を解説します。確定申告書では第二表で記載した金額を第一表に転記する箇所があるため、第二表、第一表の順に説明します。

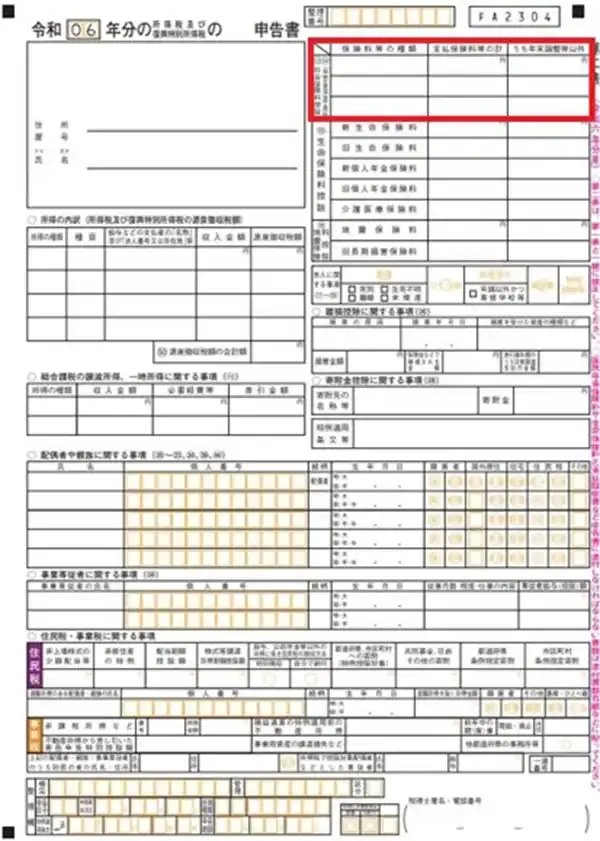

確定申告書 第二表への記載事項

確定申告書 第二表の右上にある「(13)社会保険料控除(14)小規模企業共済等掛金控除」欄に、支払ったiDeCoの掛金を記載します。「保険料等の種類」欄に「個人型確定拠出年金」と書き、「支払保険料等の計」蘭にはその年に支払ったiDeCoの掛金の総額を記入しましょう。

確定申告書 第二表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

「うち年末調整等以外」欄には、年末調整で申告していない分、または「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない分の金額を記載します。年末調整をしていない方は支払ったiDeCoの掛金の全額を記載し、掛金をすべて年末調整で申告した方は記載不要です。

なお、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に記載されている金額を記入する場合は、「保険料等の種類」欄に「源泉徴収分」と記載します。

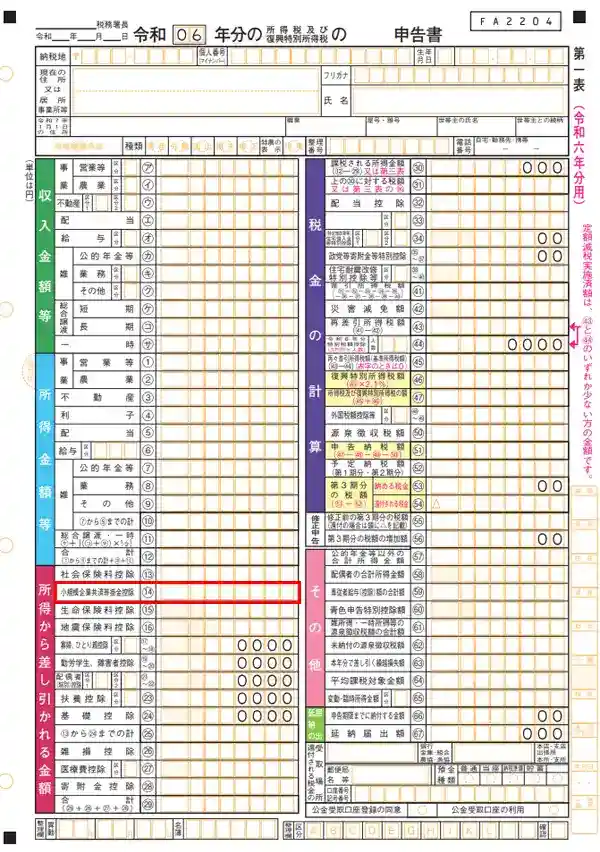

確定申告書 第一表への記載事項

確定申告書 第一表の「所得から差し引かれる金額」欄の中にある「小規模企業共済等掛金控除(14)」欄に、第二表の「支払保険料等の計」に記載した、その年に支払ったiDeCoの掛金の総額を転記します。

確定申告書 第一表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

もし、年末調整ですでに控除の適用を受けている場合には、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に内書きで記載されています。なお、年末調整で申告した情報についても記載しましょう。

確定申告でiDeCoの申告を忘れた際の対処法

確定申告書の提出期間は、原則として毎年2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。では、iDeCoの確定申告が必要なのに忘れてしまった場合は、どうすればよいのでしょうか。iDeCoの掛金の申告をし忘れた場合と給付金を申告し忘れた場合、それぞれのケースについて対処法を説明します。

iDeCoの掛金を申告していなかった場合

iDeCoの掛金を申告するのを忘れてしまった場合は、還付申告を行うことで、納めすぎた分の税金の還付を受けることができます。還付申告の期限は、掛金を支払った年の翌年1月1日から5年間です。この期間を過ぎてしまうと還付が受けられなくなるため、注意しましょう。

納付すべき税額が過大である場合は、更正の請求をすることができます。

iDeCoの給付金・一時金を申告していなかった場合

iDeCoの給付金や一時金の申告を忘れていても、確定申告書の提出期限内であれば、改めて申告書類を作成して提出すれば問題ありません。しかし、提出期限を過ぎてしまった場合は、納めるべき税金を申告していないことになります。このような場合は、気付いたらできるだけ早く修正申告を行うようにしてください。

確定申告書の提出期限内に申告をしないと、延滞税が発生したり、場合によっては過少申告加算税が課せられたりする可能性もあります。iDeCoの給付金や一時金を受け取った際は、まず確定申告が必要かどうかを確認し、必要な場合は期限内に申告するようにしましょう。

確定申告を忘れた場合については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

iDeCoの確定申告が必要なケースをしっかり確認しておこう

iDeCoの掛金を支払った際は全額が所得控除の対象になり、税負担を軽減することができます。ただし、iDeCoの掛金について小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるためには、年末調整または確定申告で手続きしなければなりません。また、iDeCoの給付金や一時金を受け取った際も、確定申告が必要な場合があるため、よく確認するようにしてください。

確定申告が必要な場合、書類の作成なども自分で行うことになるため、ハードルが高いと申告を億劫に感じる方もいるかもしれません。そのような場合におすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフトです。「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」なら、確定申告が初めての方でも必要事項を記入していくだけで、必要書類を効率良く作成することができます。便利なソフトを活用して、手間なく確定申告を行いましょう。

- ※確定申告書等の書式は、2024年11月現在、公開されている書式です。変更されることがあります。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

この記事の監修者岡本匡史(税理士)

「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。

1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。

低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。

毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。