インボイス制度がパン屋に与える影響とは?取引や仕入れはどうなる?

更新

パン屋を営む事業者へのインボイス制度導入の影響について、まだ詳しく理解できていないという方は多いのではないでしょうか。インボイス制度は業種にかかわらず対応が求められる制度のため、どのような影響があるか理解しておく必要があります。

ここではインボイス制度の概要と、パン屋への影響について具体例を交えて解説します。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

インボイス制度とは?

「インボイス制度」とは、消費税の仕入税額控除の適用を受けるため、取引における消費税額や消費税率を正しく計算するための制度です。適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や納品書などを指します。

適格請求書を交付するためには、納税地を管轄する税務署長に対し適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。登録が完了した事業者には「登録番号」が通知されます。

インボイス制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。

インボイス制度の開始はいつから?

インボイス制度は2023年10月1日に開始されました。適格請求書発行事業者の登録を受ける手続きの方法には「e-Tax」と「郵送」の2種類が設けられています。登録通知を受け取れるまでの期間の目安は、以下のとおりです。

- e-Taxによる提出:約1か月

- 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始に併せて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として「免税事業者」となります。個人事業主やフリーランスの基準期間とは、前々年の1月1日から12月31日です。細かい要件が規定されているため、詳しくは国税庁のホームページを確認してみてください。

一方、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」です。免税事業者がインボイス制度に対応するため適格請求書発行事業者に登録するには課税事業者となる必要があるため注意が必要です。

パン屋は適格請求書発行事業者への登録が必要なのか?

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、その目的は、事業者が行うすべての取引の「消費税額」と「消費税率」を正確に把握することです。現時点ではインボイス制度の登録は任意であり、未登録でも法的なペナルティはありません。インボイス制度への登録に際しては、課税事業者になるメリット・デメリットを比較して判断する必要があります。

パン屋のインボイス制度開始による影響

パン屋を営んでいる方がインボイス制度開始によって受ける影響は、以下の3つです。

- 適格請求書を交付するためには適格請求書発行事業者の登録申請が必要になる

- 事業者(買手側)は免税事業者のパン屋(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない

- 開業したばかりのパン屋でも適格請求書発行事業者であれば納税義務が発生する

それぞれ順番に解説します。

インボイス制度対応に関するシステムの変更点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

適格請求書を交付するためには適格請求書発行事業者の登録申請が必要になる

適格請求書は、だれでも自由に交付できる書類ではありません。適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に必要事項を記入し、納税地を管轄する税務署長への提出が必要です。なお郵送による提出の場合、インボイス登録センターでも受け付けています。

適格請求書発行事業者への登録方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

事業者(買手側)は免税事業者のパン屋(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない

インボイス制度では、事業者(買手側)は免税事業者(売手側)と取引すると、支払った消費税額が仕入税額控除の対象外となります。納付税額が増えることから、免税事業者より課税事業者を優遇するケースが考えられます。免税事業者(売手側)が取引条件の交渉において弱い立場にあり、事業者(買手側)から課税事業者に比べて不利な条件を提示されるケースも想定されるでしょう。

ただし、買手側による立場を利用した取引条件の一方的な変更は、独占禁止法や下請法に違反する可能性があるため注意が必要です。政府や関係機関は、買手側が法令に違反しないよう注意を呼びかけています。

開業したばかりのパン屋でも適格請求書発行事業者であれば納税義務が発生する

新しく開業したばかりの個人や資本金1,000万円未満の法人は、1期目と2期目の消費税が免除されます。ただし、個人事業主としての開業や法人設立と同時に適格請求書発行事業者に登録すると、資本金の額にかかわらず免除期間がなくなり1期目から消費税の納税義務が生じます。納税によって事業の資金繰りにどれくらいの影響があるか、事前に計算しておくことが重要です。

パン屋がインボイス制度に対応する際にレジ・領収書はどうなる?

パン屋のように不特定多数を相手に販売などを行う一定の業種には、適格請求書の代わりとして適格簡易請求書の交付が認められています。インボイス制度に対応したレシートを発行するためには、レジの買い替えや改修が必要です。適格簡易請求書の要件となる記載事項には、以下の項目が挙げられます。

- 適格請求書発行事業者(売手側)の氏名または名称

- 登録番号

- 取引した年月日

- 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 税率ごとに区分して合計した金額(税抜、または税込)

- 税率ごとに区分した消費税額等

- ※「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、1つの適格請求書につき税率ごとに1回ずつ

手書きの領収書であっても、記載事項の要件を満たしていれば適格簡易請求書として認められます。適格請求書と同様に、取引先(買手側)は適格簡易請求書を使った仕入税額控除が可能です。

パン屋の仕事例ごとにインボイス制度による影響を解説

インボイス制度による影響は、仕事の内容によって異なります。この章ではパン屋の仕事例ごとに、どのような影響があるのか解説します。

- 来店したお客さんとの売買契約

- レストラン・スーパー・カフェへの納品

- 業者からの材料仕入れ

それぞれ順番に見ていきましょう。

来店したお客さんとの売買契約

インボイス制度の対象となるのは、BtoBの取引のみです。パン屋に来店した個人のお客さんへの商品販売による売上は、インボイス制度の影響を受けません。

ただし、事業者(買手側)が商談や差し入れなどで利用する機会の多いパン屋は注意が必要です。税負担が増えるため、事業者(買手側)の経理からインボイス制度に登録した店舗を利用するよう、社員に通達が出る可能性があります。インボイス制度への対応を検討する際は、購入者のうちBtoBとしての利用がどれくらいあるか分析しておくことが重要です。

レストラン・スーパー・カフェへの納品

飲食店や小売店(買手側)にパンを卸す仕事で発生した売上は、インボイス制度の対象です。パン屋(売手側)が免税事業者の場合、飲食店や小売店(買手側)は仕入税額控除が利用できないため、適格請求書発行事業者への登録や値引きを交渉される可能性があります。飲食店や小売店にパンを卸している事業者は注意しましょう。

業者からの材料仕入れ

売手側だけでなく、買手側となる仕事にも影響があります。材料の仕入れ先(売手側)が免税事業者の場合、パン屋(買手側)は仕入税額控除を利用できず消費税の納税額が増えます。取引前に仕入れ先(売手側)が適格請求書発行事業者に登録しているのか確認し、必要に応じて協議することが大切です。

パン屋はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう

インボイス制度の対象は、BtoBの取引があるすべての業種です。仕入れや卸で事業者(買手側)と取引のあるパン屋は、インボイス制度への対応を検討する必要があります。まずは売上のうち事業者(買手側)との取引が占める割合を調べることが重要です。

適格請求書発行事業者への登録はあくまでも任意のため、課税事業者になるメリット・デメリットを比較して自身にあった方法を選択しましょう。

よくあるご質問

パン屋のインボイス制度に特例措置はある?

税負担や事務負担を軽減するための特例措置として、インボイス制度開始をきっかけに免税事業者から課税事業者になった場合は、消費税の納税額を売上税額の2割にできる「2割特例」があります。

適用できる期間は2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間です。また、小売業のように不特定多数を相手に販売等を行う取引では、適格請求書の代わりに適格簡易請求書(必要事項を記載したレシート)の交付が認められています。適格簡易請求書をうまく活用することで、制度対応にかかる手間の軽減が可能です。

パン屋の収入が1,000万円以下でも適格請求書発行事業者登録が必要?

インボイス制度への登録に際しては、取引先(買手側)との交渉結果によって検討が必要です。交渉の結果、従来と変わらない金額で取引が継続になれば適格請求書発行事業者に登録する必要性は低くなります。しかし、取引先(買手側)の減少や値引き要求が見込まれるときには、課税売上高にかかわらず適格請求書発行事業の登録を検討する必要があります。

弥生の申告ソフトなら迷わず自分でカンタンに消費税申告ができる

弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、はじめての消費税申告もラクに完了!

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。

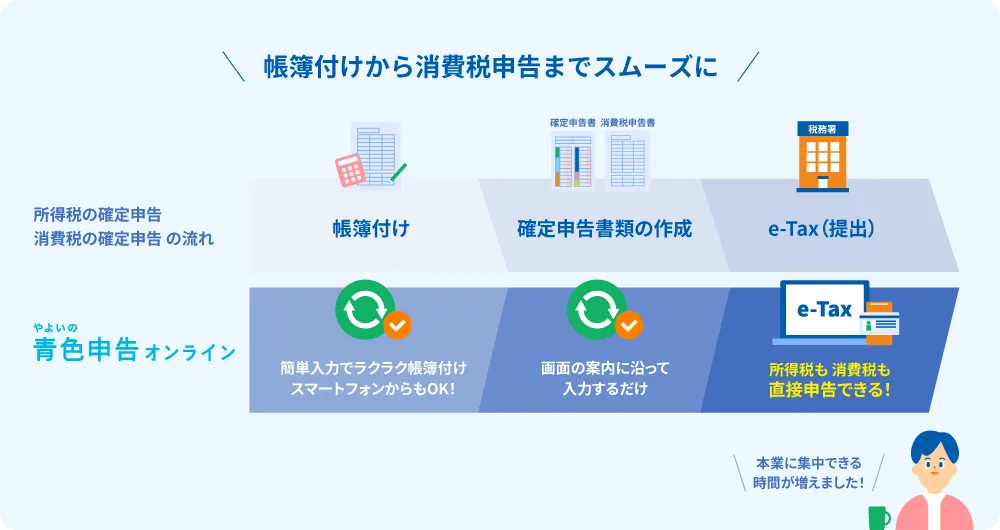

わかりやすい操作で日々の取り引き情報から所得税・消費税の両方の確定申告書が自動作成されます。

もちろん、所得税も消費税の確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

弥生のクラウドサービスなら、無料でインボイス制度に対応

適格請求書の交付ができる「Misoca」をはじめ、適格請求書/区分記載請求書の入力・仕訳に対応の個人事業主向けクラウド申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」、Misocaで作成した請求書や受領した請求書等の登録番号等から適格請求書/区分記載請求書を自動判定して、自動保存・管理できる「スマート証憑管理※1」など、弥生のクラウドサービスならインボイス制度にまるっと無料で対応できます。

今なら1年間無料になるキャンペーンを実施中!まずはお試しください。

- ※1スマート証憑管理は、製品によって利用できるプランが異なります。詳細はこちらをご確認ください。

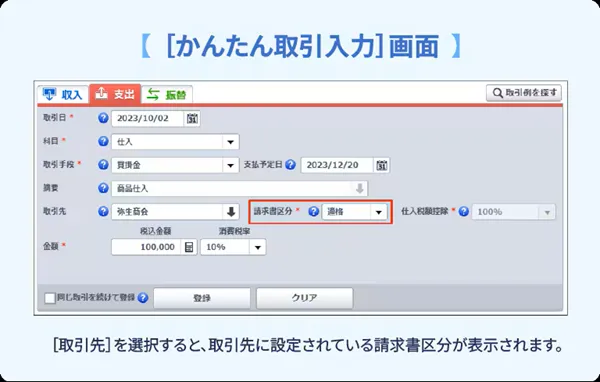

取引先の請求区分でインボイス取引も簡単に仕訳

「やよいの青色申告 オンライン」は、取引先の請求区分でインボイス取引も簡単に仕訳できます。

免税事業者などからの仕入れについても、仕入税額控除の経過措置に対応しています。

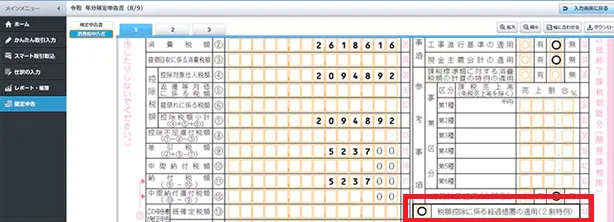

ステップに従って簡単に消費税の確定申告書も作成

初心者でも画面案内に沿って入力するだけで、所得税・消費税の両方の申告書が完成します。

消費税申告で2割特例の適用を受けたい場合も、画面上にチェックを入れるだけで済むのでとてもかんたんです。

さらに「やよいの青色申告 オンライン」なら、消費税申告だけでなく、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。