経理初心者は何を習得すべき?経理の役割や会計ソフトの選び方も解説

監修者: 齋藤一生(税理士)

更新

経理は、専門知識を必要とする職業です。初めて経理部に配属されたり、経理担当者として就職をしたりした人は、経理業務について学んでいく必要があるでしょう。

とはいえ、いきなり簿記の勉強をしようとしても、そもそも「経理とは何をする仕事なのか」「どんな役割を持っているのか」といった基本がわかっていないと、実務につながらない可能性があります。

ここでは、経理の役割や年間スケジュール、経理初心者が学ぶべきことのほか、経理初心者向けの会計ソフトの選び方も併せて解説します。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経理の役割とは?

経理は、社内外とお金のやりとりに関する管理や実務を行う事務系職種です。企業の会計にかかわる重要な役割だといえます。

ただし、経理担当者の実務範囲は、企業規模や会社組織の在り方によって変わります。例えば、経理担当者が給与計算までする企業もあれば、給与計算は労務担当者が行う企業もあるでしょう。

一般的に経理担当者が行う可能性がある業務は、下記の表のとおりです。

| 業務の種類 | 内容 |

|---|---|

| 日々の売上や仕入の記帳 | 日々の取引を仕訳帳や買掛帳、売掛帳といった帳簿に記載する |

| 小口現金の管理 | 少額かつ現金の経費精算、営業担当者の交通費精算などを行う。社内に置いてある現金の残高を合わせるといった仕事も生じる |

| 保険料や税金の支払い | 社会保険料や住民税、源泉所得税、法人税など各種保険料や税金の支払いを行う |

| 従業員の給料支払い | 従業員の給与や賞与、退職金などの支払い手続きを行う |

| 企業の資産の購入や売却に関する会計処理 | 企業が資産を購入したり売却したりした際に会計処理を行う |

| 決算 | 企業の収支を取りまとめて決算書を作成する |

| 経営者や利害関係者、投資家への会計報告 | 経営者や株主などに対して、決算を基に会計報告を行う |

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

法人の経理の年間スケジュール

法人の経理担当者は、日々の記帳や経費精算処理と並行して、1か月ごとのルーティンで行う業務と、1年間のルーティンで行う業務に対応する必要があります。ここでは、経理部門における1年間の大まかな業務の流れについてご紹介します。

なお、経理における「1年間」とは「1会計期間」です。期首と期末はそれぞれの企業が任意で決められます。以下は、4月1日から3月31日までを会計期とする場合の例です。ただし、前述のとおり実際の経理業務の担当範囲は企業により異なります。

| 月 | 主な業務 |

|---|---|

| 4月 | 決算整理仕訳や決算書類の作成 |

| 5月 | 法人税と消費税の確定申告の申告書の提出と納税 |

| 6月 | 株主総会の実施、社会保険関連手続きの準備、賞与の支給 |

| 7月 | 労働保険の年度更新、健康保険および厚生年金保険の定時決定手続き |

| 8月 | 消費税の中間申告(直前の消費税額が400万円超4,800万円以下の場合) |

| 9月 | 半期決算の実施 |

| 10月 | (特筆すべき年次の業務はなし) |

| 11月 | 消費税の中間申告(直前の消費税額が400万円超4,800万円以下の場合)、法人税の中間申告、年末調整の準備 |

| 12月 | 年末調整、賞与の支給 |

| 1月 | 税務署への源泉徴収票や支払調書の送付、従業員の市区町村宛ての給与支払報告書送付、地方税事務所への償却資産税申告書の提出 |

| 2月 | 消費税の中間申告(直前の消費税額が400万円超4,800万円以下の場合) |

| 3月 | 決算の準備、商品の棚卸 |

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

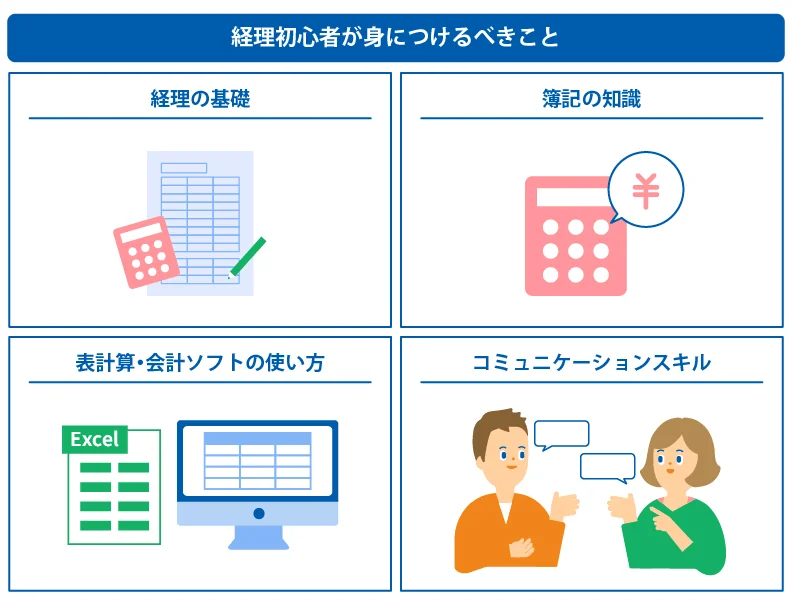

経理初心者が身につけるべきこと

経理担当者は、経理に関するさまざまな知識を身につけなければいけません。しかし、初心者がいきなりすべてを覚えようとしても無理があります。

例えば、経理の中でも難易度の高い業務の1つに、決算業務があります。初心者がいきなり決算業務について学ぼうとしても、そこに至るまでの知識がなければ十分には理解できません。そのため、基礎的なところからステップを踏んで学んでいくことが大切です。

ここでは、経理初心者が身につけるべき4つのポイントについて、それぞれ説明します。

経理の基礎

経理初心者はまず、経理の基礎を身につけることが大切です。経理が果たす役割や、経理業務を行うことが企業にとってどのようなメリットになるのかを知っておきましょう。

経理業務とは、事業活動によって生まれたお金や取引の流れを記録・管理することです。経理が記録・管理したお金の流れを基に、納税額の決定や外部の取引機関への報告書の作成といったさまざまな業務が行われます。特に経理と密接なかかわりを持っている業務が、会計業務です。

会計業務は、下記の3種類に分類されます。

会計業務の種類

- 財務会計:利害関係のある外部の企業や金融機関、投資家などに経営状況を報告すること

- 税務会計:税額の計算を行い、申告と納税をすること

- 管理会計:経営者の意思決定に役立てるために、内部に対して報告をすること

経理業務は、会計業務の一部に該当するといえます。そのほか、資金調達を行う財務も、経理担当者が作成した貸借対照表や損益決算書などの財務諸表を基に資金計画を立てています。経理の役割を理解しておくことで、一つひとつの業務の役割や全体像を把握しやすくなるはずです。

簿記の知識

簿記の知識も、経理初心者が身につけるべき知識の1つです。簿記とは、毎日のお金の動きや取引を記録・計算・整理して、会計期間ごとに決算書を作成するための業務です。通常、企業では複式簿記という方法で記帳を行います。1つの取引を借方と貸方に分けて2回記録する複式簿記の考え方や処理方法は、経理担当者にとって必要な知識です。経理初心者ならば、まず簿記を優先的に勉強するのがおすすめです。

とはいえ、ほとんどの企業は会計ソフトを使用しています。そのため、実際には簿記の知識がそれほどなくても、取引の記録を行うことが可能です。

しかし、自分が何を記録しているのかを理解しないまま目の前の業務を機械的にこなしているだけでは、経理担当者としての成長がありませんし、難しい取引への対応はできないでしょう。会計ソフトの指示に従って機械的に処理するのではなく、自分の業務内容について理解したうえで、業務効率化のために会計ソフトを使いこなせる経理担当者を目指しましょう。

表計算ソフト・会計ソフトの使い方

経理初心者は、表計算ソフトや会計ソフトの使い方を知っておく必要があります。Excelに代表される表計算ソフトは、経理になくてはならないソフトです。さまざまな数字の集計や分析、資料作成に使用されることが多いため、基本的な操作はできるようにしておきましょう。

また、会計ソフトは会計業務の効率化のためにも利用されます。仕訳の入力が簡単にできるだけでなく、総勘定元帳や貸借対照表、損益計算書といった決算業務に必須の書類の作成・出力も可能です。

ただし、会計ソフトにはさまざまな種類があるため、やみくもに覚えても意味がありません。自社が使用している会計ソフトやこれから導入予定の会計ソフトについて、使い方や機能を学んでいくことが大切です。

コミュニケーションスキル

初心者に限らず、すべての経理担当者にとって、コミュニケーションスキルは必要不可欠です。経理担当者は、他部署の社員や経営層とのやりとりが発生することの多い職種です。経費精算などで直接的にやりとりをすることもあれば、経理に関する質問を受けることもあるでしょう。

経理の専門知識を持たない相手にもわかりやすく、スムーズなやりとりを行うためには、一定のコミュニケーションスキルが必須です。相手の立場に立って、相手の理解しやすい方法で、順序立てて話をできるようにしておくことが大切です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経理初心者がスキルアップする方法

経理初心者は、それぞれに合った方法でスキルアップを目指していく必要があります。ここでは、初心者のスキルアップにおすすめの勉強方法を3つご紹介します。

関連書籍を読んで勉強する

経理初心者がスキルアップを狙うならば、経理の関連書籍を読んで勉強しましょう。経理関係の書籍は数多く販売されています。口コミを見たり、書店で実際に中身を確認したりして、理解しやすい本を選ぶのがおすすめです。

ただし、経理の本はある程度新しいものを選ぶ必要があります。簿記の基本的な考え方が変わることはそれほど多くありませんが、会計や税金に関する決まりや税率などは年々変化しています。また、取引の方法も昔と今ではルールが異なる点もあるため注意が必要です。

資格試験に挑戦する

資格試験への挑戦も、経理初心者のスキルアップに有効な手段の1つです。資格取得を目指して勉強をする方法は、モチベーションの維持に役立ちます。必要な知識も網羅的に出題されるため、効率良く勉強できる点もメリットです。資格は自分のスキルを客観的に証明する手段にもなるため、就職や転職の際にも役立てられるはずです。

経理初心者が独学でも取得しやすい資格としては、例えば日商簿記検定3級、ビジネス会計検定3級などがあります。身につけたいスキルの範囲などに合わせて選択しましょう。

ビジネススクールに通う

独学で勉強することにやや不安がある場合は、ビジネススクールに通うのもおすすめです。ビジネススクールなどであれば、仕事や日常から頭を切り替えて学習に集中できるはずです。また、周りに同じことを学ぶ仲間がいる環境に身を置けるため、刺激にもなります。

ただし、学校に通うためにはまとまったお金が必要です。また、通学には手間と時間もかかるでしょう。そのため、ある程度のお金と時間、体力に余裕のある人に適した方法であるといえます。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

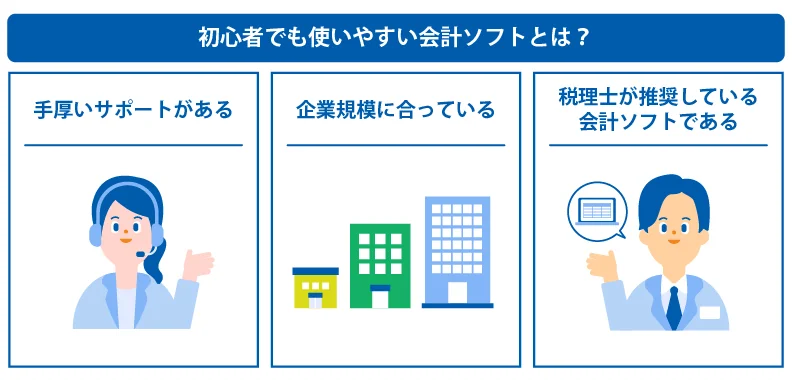

経理初心者でも使いやすい会計ソフトとは?

経理初心者でも使いやすい会計ソフトとは、どのような会計ソフトなのでしょうか。ここでは、経理初心者が使いやすい会計ソフトの主な3つの特徴について説明します。自社に合った会計ソフトを選択することで、スムーズに業務を進めやすくなります。

サポートが手厚い

サポートが手厚い会計ソフトであれば、経理初心者でも使いやすいでしょう。初心者が経理業務を担当する場合、会計ソフトを使用中に疑問を覚えることも多いと考えられます。ソフトの操作方法はもちろん、仕訳の仕方や取引の処理方法に困ることもあるかもしれません。あらかじめ、サポート体制の整った会計ソフトを選んでおくと安心です。

会計ソフトのサポート体制は、製品ごとに異なります。チャットやメール相談、電話相談対応など、対応方法の違いや、受付時間の違い、対応できる相談内容の違いなどを確認してください。

また、会計ソフトの中には、別料金でサポートを手厚くできるプランを用意しているものや、一定以上のプランを選択すると手厚いサポートを受けられるものなどもあります。細かいサービス内容を確認しましょう。

企業規模に合っている

経理初心者が会計ソフトを使ううえでは、そのソフトが企業規模に合っていることも大切です。会計ソフトの多くは、想定している事業規模を明記しています。それに応じて、自社の従業員数に合ったソフトを選ぶことが重要です。

従業員数が1人から数人程度の個人事業主や小規模事業者には、インストール不要で手軽に使えるクラウド型の会計ソフトがおすすめです。初期費用や利用料金も安価に設定されていることが多く、導入しやすいでしょう。クラウド型の会計ソフトは、法改正などにも自動で対応してくれるため、手間なく対応できます。

一方、経営分析や部門管理などが必要な中小企業は、一定以上の機能を持った会計ソフトを選ぶ必要があります。クラウド型、デスクトップ型のどちらであっても、機能性を重視した選択が求められます。

とはいえ、あまりに高機能なソフトになると、大企業にしか必要のない機能が搭載されている可能性が高くなります。自社に必要な機能を確認し、過不足のない選択をすることが大切です。

税理士が推奨している会計ソフトである

経理初心者は、自社の顧問税理士や会計事務所が使用しているのと同じ会計ソフトを使うのが安心といえます。会計処理のチェックや決算・税務申告を税理士に依頼する際も、使用している会計ソフトが同じならばデータのやりとりがスムーズにできるでしょう。

また、クラウド型の会計ソフトの中には、クラウド上でデータを共有できるものもあります。このようなソフトなら、さらに連携を取りやすくなるはずです。細かい処理方法についてすぐに確認してもらえるため、経理初心者でも安心です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

誰でも最初は経理初心者!会計ソフトを活用しながらスキルアップを目指そう

初心者が経理業務を任された場合、スムーズに対応できるか不安を感じることもあるはずです。しかし、最近では経理の知識がなくても使える弥生の「弥生会計 Next」などの会計ソフトが数多くあります。このような会計ソフトの仕訳サポート機能などを活用しながら、スキルを身につけていくのがおすすめです。実務を行いながら学べるというのは、大きな強みにもなります。実地と座学の両面からスキルアップを目指しましょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ