資産とは?会計担当者向けに種類と管理法、税制改正による影響を解説

更新

企業会計では、しばしば「資産」という言葉が使われます。個人の資産であれば、預貯金や不動産、株式といった具体的な対象が思い浮かぶものの、企業の資産となると直感的にイメージしにくいという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、企業の「資産」とは何か、どのような種類があるのか、資産を適切かつ効率的に管理するにはどのようにすればいいかを解説します。また、税制改正に伴ってどのような影響がもたらされたのかについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

企業の資産とは、企業に経済的利益をもたらす可能性のある財産のこと

企業の資産とは、企業が保有し、将来的に経済的利益をもたらす可能性のある財産のことです。現金や在庫をはじめ、土地・建物といった不動産や機械設備など、対象は多岐にわたります。企業にとって収益獲得に役立つ点が、ほとんどの資産に共通している特徴です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

財務諸表における資産の表し方

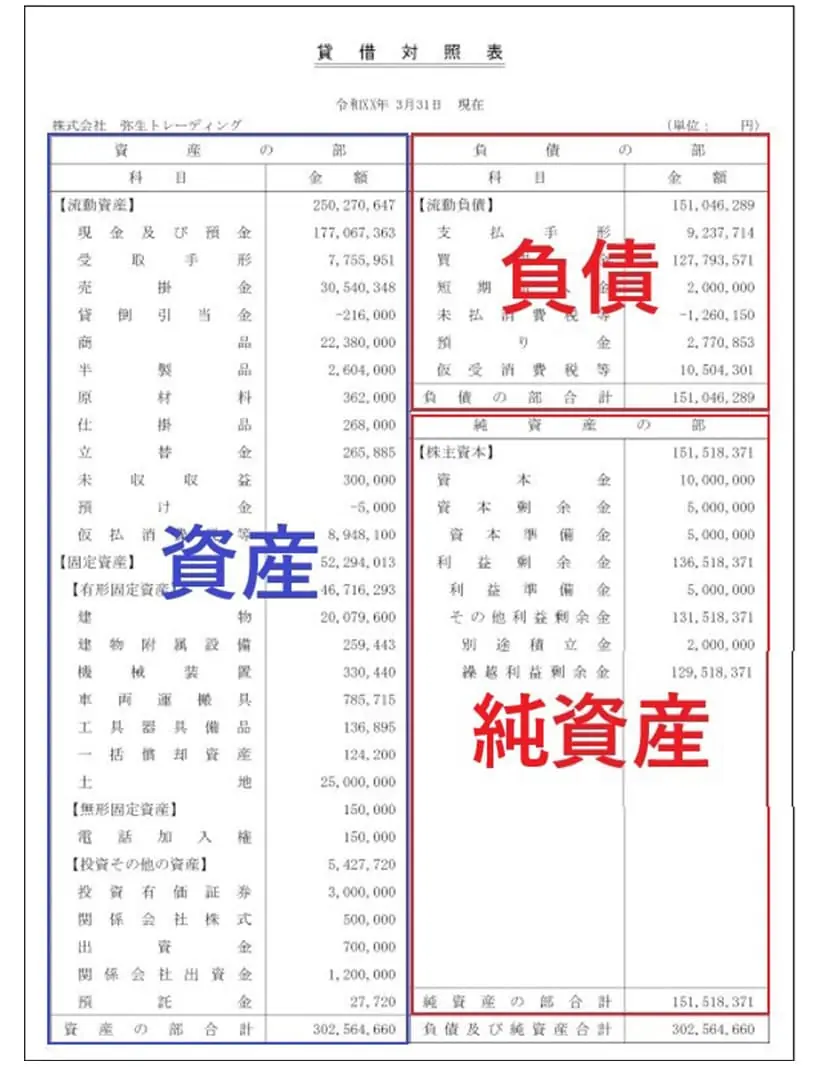

資産は、財務諸表の1つである「貸借対照表」に記載され、財務状況の指標となります。貸借対照表の左側にある「資産の部」には企業の保有する資産、右側の「負債の部・純資産の部」には資産を調達した方法を記載するのが会計上の基本的なルールです。なお、「負債の部」にある負債は返済義務のある資金、純資産は返済義務のない資金を指します。

資産は流動性、すなわち現金化のしやすさに基づいて、上から順に記載します。上部に現金・預金、下部に建物・土地が記載されているのはこのためです。

貸借対照表は、ある時点における企業の財政状態を一覧できることから「企業のスナップショット」とも呼ばれます。中でも資産の構成比率は、経営体質を知るうえで重要な手がかりとなります。

また、資産が過少または過大に計上されていると、粉飾決算や税務上の問題につながりかねないため、資産の内容を正確に把握し、適切に貸借対照表に計上する必要があります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

財務諸表から知る資産の評価

財務諸表の資産構成を分析することにより、企業の運転資金状況や固定資産投資のバランスを窺い知ることができます。企業の資産は、取引の信頼性や信用格付けにも関わる重要なポイントです。また、融資判断や株主への説明責任においても重要な意味をもっています。

資産の評価には、大きく分けて取得原価主義と時価主義の2つの考え方があります。業種や取引内容に応じて、どちらの評価方法を選択すべきか適切に判断することが大切です。

資産の評価の考え方

- 取得原価主義:資産を取得した際の価額を原価として評価する手法

- 時価主義:期末時点での時価に基づいて資産を再評価する手法

固定資産の価値が著しく低下し、投資額の回収が見込めなくなった際には、帳簿上の価額を回収可能な価額まで減額する「減損会計(減損処理)」が行われます。これは、投資した額が回収される見込みのない固定資産が計上されたままになっていると、投資家などのステークホルダーに適切な情報を提供できないだけでなく、財務諸表そのものの信頼性が揺らいでしまうのを防ぐための処理です。

なお、財務指標には資産に基づくものも多数存在します。保有資産のうち現金・預金が占めている割合を示す「現金比率」や、在庫が一定期間内にどの程度効率的に販売されたかを示す「棚卸資産回転率」などがその一例です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計上の資産の種類

会計上の資産には、「流動資産」「固定資産」「繰延資産」の3種類があります。それぞれどのような資産を指しているのか、詳しく見ていきましょう。

流動資産

流動資産とは、1年以内に現金化または費用化される資産です。これは「ワン・イヤー・ルール」と呼ばれる会計上の基準に基づいており、決算日の翌日から1年以内に処分・回収・消費されるかどうかで流動資産に分類されます。具体的には、現金や売掛金、在庫などの資産が該当します。

流動資産は、さらに「当座資産」「棚卸資産」「その他の流動資産」に分けられます。

流動資産の種類

- 当座資産:販売活動を行わなくてもすぐに現金化できる現金・預金や受取手形、売掛金、有価証券など

- 棚卸資産:販売や消費目的で仕入れた物品のうち社内にとどまっているもの(在庫)を指し、商品・製品のほか、原材料や仕掛品なども含まれる

- その他の流動資産:当座資産や棚卸資産に該当しない前払金や未収入金、前払費用、貸倒引当金、仮払金、貸付金など

棚卸資産の評価方法には「先入先出法」や「移動平均法」などがあり、いずれの評価方法を採用するかによって税務上の影響をもたらす可能性があります。また、売掛金管理は企業の資金繰りに直結するため、与信管理や回収体制の整備が不可欠です。さらに、その他の流動資産には預け金や前払費用なども含まれるため、適切に管理しなければ、資産の実態把握が困難になる場合もあります。

流動資産についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

固定資産

固定資産とは、流通や販売を目的とせず企業が長期間保有する資産や、1年を超えて現金化・費用化される見込みのある資産のことです。設備や土地・建物などの有形資産と、ソフトウェアや特許権などの無形資産があります。

固定資産は購入費をすべて当年度の費用として計上するのではなく、耐用年数(固定資産として使用できる期間)に応じて分割して計上されます。これが減価償却です。減価償却を行う方法としては定率法と定額法が一般的に用いられています。税制改正に伴い、どちらの方法で減価償却をすべきかが変更される場合もあるため注意しましょう。

固定資産は固定資産台帳で記録管理することが義務付けられています。償却状況や耐用年数を把握したうえで、固定資産台帳を正確に記載しなければなりません。また、リース資産や投資用不動産など特殊な固定資産に関しても、正確な理解に基づいて管理していくことが大切です。

固定資産と減価償却についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

繰延資産

繰延資産とは、すでに支払済みもしくは支払義務が確定している費用のうち、今後の複数年度にわたって効果が見込まれる費用のことです。開業費や株式交付費などが該当します。

繰延資産は、発生(支出)した日から5年以内に定額法で償却するのが会計上の原則です。途中で償却方法を変更するには、合理的な理由がなければなりません。税務上は損金算入のタイミングに影響することから、申告内容と会計処理の整合性が問われます。なお、広告宣伝費のように反復継続して支出されるものや、支出の効果が一会計期間内に限られるものの場合は、繰延資産として認められないケースもある点に注意しましょう。

繰延資産の償却方法や仕訳のやり方については、次の記事で解説していますので参考にしてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

2024年度税制改正が資産に与える影響

資産管理は税制改正によって影響を受ける場合があります。資産計上のタイミングや評価額にも直結する可能性があることから、改正内容を随時把握することが大切です。

近年、特に固定資産に関する影響が大きかったのが2024年度税制改正です。

固定資産に関連する点としては、直接貸借対照表に影響を及ぼすわけではありませんが、土地に関する固定資産税の軽減措置の適用要件が変更され、対象設備の範囲についても見直されました。

なお、申告書を更新する際には会計基準と税務基準の違いに注意する必要があります。法定耐用年数と異なる耐用年数で減価償却費を決算書に計上している場合には、法人税の申告書の作成時に法定耐用年数で再計算して調整しなければならないケースもあります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

適切な資産管理の重要性

資産管理を適切に行うことは、資産が企業活動を支える基盤であることから重要です。例えば、資金調達や投資のタイミングを見極める際には、企業の財務状況を正確に把握したうえで意思決定をする必要があります。金融機関から融資を受ける際にも、資産状況は重要な判断材料の1つです。資産の実態把握が財務の透明性を高めることにもなります。

株主や投資家は、貸借対照表を通してROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)を確認しています。ROAとは資産に対してどれだけの利益がもたらされているかを示す指標です。それに対してROEは、株主による出資に対してどの程度の利益を生み出したかを示しています。

こうした各指標の算出根拠となる数値を正確に提示するためにも、企業は資産管理を適切に行わなければなりません。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

資産管理を適切に行うメリット

資産台帳や管理表によって現状の経営状態が可視化されることで、無駄な設備投資や在庫の滞留を防ぎやすくなります。経営資源をより適切に配分し、収益を生み出す活動に専念しやすくなるでしょう。

また、資産の正確な管理は監査対応や税務調査の際にも効果を発揮します。書類がきちんと整っていれば、想定外の指摘を受けるといったリスクを低減できるからです。

さらに、経営陣への報告資料の質が向上し、企業として意思決定をより迅速に行えるようになることも大きなメリットです。資産の最適化は経営効率を高めることから、中長期的な視点に立つと利益率の向上にもつながります。適切な資産管理は、経営全般に影響する重要なポイントといえるでしょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

資産管理を怠った場合のリスク

資産管理が適切に行われていない場合、帳簿と実際の資産に差異が生じる可能性もあります。結果として減損処理を行わざるをえなくなったり、監査時に指摘を受けるリスクが高まったりすることになりかねません。帳簿が実態に見合わないと判断されれば、税務上の過少申告や過大申告による追徴課税の対象となるリスクも高まります。場合によっては、罰則やペナルティを科される可能性もあるでしょう。

特に固定資産の誤処理は、減価償却累計額のずれなど深刻な影響をもたらしがちです。資産の紛失や劣化に気づかず、企業価値の毀損につながることも想定されます。こうしたリスクを未然に回避するためにも、資産管理を適切に行うことが重要です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

資産を効率的に管理する方法

会計担当者が資産を正確かつ効率的に管理する方法として、会計ソフトなどのツールを活用する方法と、エクセルを活用する方法があります。それぞれの管理方法で押さえておきたいポイントを見ていきましょう。

会計ソフトなどの活用

会計ソフトを活用することで、日常の記帳から企業の資産管理まで一貫して処理できる仕組みを構築できます。クラウド型ソフトであれば、固定のPCに縛られず、どの端末からでも作業を進められることに加え、減価償却の自動計算や管理表の作成にも対応できるため、リアルタイムでの資産状況を把握しやすくなる点が大きなメリットです。

会計ソフトの中には、資産管理機能が搭載されているものもあります。クラウド型ソフトの多くは税制改正にも随時対応しているため、常に最新の法令に則った会計処理を行いたい方におすすめです。

なお、会計ソフトの導入時には資産分類や残存価額の初期設定を正確に行うことがポイントとなります。現行の台帳との整合性が図られているか慎重に確認し、ソフトによる管理へと移行することが重要です。

エクセルを使った資産管理の基本

資産管理をエクセルで行う場合には、台帳テンプレートを活用するとよいでしょう。資産の取得日、金額、償却方法などの項目があらかじめ設けられているので、資産ごとに各項目を入力していきます。

このようにして作成した台帳は、エクセルのフィルタ機能を活用することで、用途別・部門別の分類が可能です。また、VLOOKUP関数やIF関数を用いて、減価償却を自動計算することもできます。

ただし、エクセルで構築したファイルは、誤って消去されたり不正アクセスなどによって改ざんされたりするリスクを抱えています。定期的にバックアップを実施すると共に、アクセス制限の仕組みを導入するなど、情報漏洩やデータ消失を防ぐための対策が必須です。こうしたセキュリティ対策も含めて、資産管理の仕組みを構築する必要があります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

資産の種類と管理方法を理解して、適切な資産管理を実現しよう

自社の資産を適切に管理し、可視化することは、経営状態の正確な分析と把握に役立つだけでなく、ステークホルダーに対して正しい情報を提供する意味においても不可欠です。また、法人にとっての資産は多岐にわたることに加え、税制改正が資産計上のタイミングや評価額に影響を与えるケースも少なくありません。ヒューマンエラーが発生しにくい管理方法を確立すると共に、税制改正に関する情報収集に努め、常に最新の税制に則って資産を管理することが大切です。

誤入力や見落としといったヒューマンエラーの発生を抑制し、資産を効率よく管理するには、会計ソフトを活用するのが得策です。資産管理を最適化したい事業者様や、会計担当者の負担をできるだけ軽減したい事業者様は、使いやすさを追求したクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」を活用してみてはいかがでしょうか。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。

1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。

大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。

在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。

2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。