勘定科目「修繕費」とは? 減価償却が必要な資本的支出や消耗品費との違い

監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)

更新

建物やOA機器などを修繕したときに発生する経費の勘定科目である「修繕費」。ただし、修繕したものすべてが経費として処理できるわけではありません。本記事では、「修繕費」の考え方や注意点について解説します。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

POINT

- 修繕費は資産の「原状回復」の費用を計上する勘定科目

- 改良が加わると「修繕費」ではなく「固定資産」として管理する

- 「修繕費」と「消耗品費」は混同しやすいので注意

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

修繕費とは、建物やパソコンなどを修繕したときに発生する勘定科目

事業を続けている人にとって、利用している建物や備品のトラブルというのは、日常的に発生することも少なくありません。「事務所の水道の調子が悪い」「パソコンが壊れて修理に出した」といったトラブルは、事業を続けるうえで避けられないものです。建物や備品の修理のために支払ったお金は、勘定科目「修繕費」として計上することができます。

ただ、「修理」したものがすべて「修繕費」になるのかというとそうではなく、経費にするための注意点があります。

資産の原状回復・維持のための修理であること

「修繕費」として計上できるのは、建物や機械などの資産を同じ状態に戻す、あるいは買ったときの状態を維持するためにかかった経費です。

たとえば、古くなった事務所の壁や窓をリフォームしたり、仕事用のパソコンが壊れたのを修理したり……といった場合が、「修繕費」に該当します。

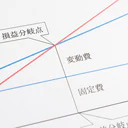

価値を増加させた場合は「資本的支出」に

名目上は「修理」であっても、原状回復にとどまらず、改良して新たな価値を加えた、より長く使えるようにした……など、修理した対象物の価値を高めた際には、その部分は「修繕費」ではなく、「資本的支出」となります。この「資本的支出」の場合、支払った年に全額を費用とすることはできません。固定資産と同じく、耐用年数の期間にわたって減価償却資産として減価償却する必要があります。

たとえば、事務所の建物を改修する際に新たに避難階段をつけたり、家電機器を修理した際に新たにより性能の高い機能を付けたりした場合が、これに該当します。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

「修繕費」か「資本的支出」か、わからない場合は?

「修理」と「改良」が一緒に行われた場合は、修理の部分は「修繕費」、改良を加えた部分に対応する金額は「資本的支出」となりますが、実際問題として、これは明確な区分ができない場合も多いものです。そのようなときのために、修理、改良の料金をすべて「修繕費」として計上できるように、以下の基準が設けられています。

-

- 修理費用が20万円未満である、またはおおむね3年以内の期間を周期として修理・改良をするべきものであること

- 修理費用が60万円未満である、または、修理費用が資産の前年末の取得価額(※基本的には購入時の価格)のおおむね10%相当額以下であること

このように、かかった費用次第で、修繕費として計上するのか、資産として減価償却をするのか、処理方法が異なっていきますので、事務所の備品でなんらかの修繕をする際は、このことを頭に入れておいたほうがよいでしょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

「修繕費」と「消耗品費」の違い

「修繕費」と混同しやすい勘定科目のひとつに「消耗品費」があります。たとえば、「機械の消耗している部品を新しいものに買い替えた」「蛍光灯が切れたので、電球を新しいものに買い替えた」といったケースは「修理」を伴うといえるため、修繕費なのか、消耗品費なのか迷うところですが、仕訳としては、以下のようなところを目安にするとよいでしょう。

「10万円未満の短期間で消耗する品」の交換だけで改善されたかどうか

「10万円未満の短期間で消耗する物品」ならば、「消耗品費」に該当します。たとえば、「機械の調子が悪くなったが、消耗している部品を買ってきて付け替えたら直った」「蛍光灯がつかなくなったが、電球を買ってきて付け替えたら直った」などの場合は、「消耗品費」として計上することができます。

「原状回復」のための業者のサービスなどを伴うかどうか

消耗品費が少額の物品購入のみを処理する勘定科目であるのに対して、修繕費は、修理に必要な物品の購入費だけでなく、メーカーに修理してもらったり、メンテナンスのために業者に来てもらったりといったことも含め「原状回復のための修繕にかかった費用」を計上する勘定科目です。ですから、「機械の調子が悪くなり、メーカーに修理に出した」「蛍光灯がつかなくなったが、電球を付け替えるだけでなく、業者による工事やメンテナンスが必要だった」などの場合は、かかった費用が少額であっても、買ったときの状態に戻すために業者のサービスを利用しているので、「修繕費」とするのが適切といえるでしょう。

とはいえ、実際に「消耗品費」と「修繕費」を仕訳する際は、一定の基準を設け、継続して処理することが重要です。その都度「今回は消耗品費」「今回は修繕費」と勘定科目を変えてしまうと、経費の管理がしにくくなるため注意しましょう。

「修理」を伴う場合であっても、必ずしもすべてが「修繕費」として処理できるわけではなく、「消耗品費」として処理できるものや、資産として減価償却が必要となるものがあります。

そのため、修理が必要となった場合には、修理内容が「10万円未満の短期間で消耗する物品の購入」に該当するのか、「原状維持」を目的としたものか、あるいは改良を伴うもので一定の金額基準を超えるかといった点を踏まえ、費用の内容を把握したうえで適切に仕訳することが重要です。

photo:Thinkstock / Getty Images

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)

奥典久税理士事務所 代表

簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。