事業計画書の書き方を解説!必要項目と記入例・ひな形も紹介

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

起業・開業の際に、まず行いたいことの1つが事業計画書の作成です。事業計画書とは、起業・開業後の事業展開をまとめた計画書のことです。

例えば、融資や出資を受ける際は事業計画書の提出が必要になり、その内容は融資の審査にも影響があります。また、仮に融資や出資を受ける予定がなくても、起業して何をするか、どうやって売上を上げるかを考えて事業計画書にまとめておくことは、事業の成功を目指すうえで欠かせません。法人を設立するときだけでなく、個人事業主として開業する場合も、創業時には事業計画書を作成した方がよいでしょう。

ただ、いざ事業計画書を作ろうと思っても、記載する内容や書き方がわからず戸惑う方もいるかもしれません。本記事では、事業計画書を作成する目的や具体的な書き方、作成時の注意点などについて解説します。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

事業計画書とは事業展開を具体的にまとめた計画書のこと

事業計画書とは、事業内容や戦略、収益見込みなどをどのように展開していくか 具体的にまとめた計画書のことです。事業計画書は、家を建てるための設計図や映画やドラマなどの脚本などに当たると考えると、わかりやすいかもしれません 。また、事業計画書は、今後の事業戦略を内外に説明するための重要なツールにもなります。

まずは、事業計画書を作成する目的や必要となるケースを確認することで、作成する必要性を認識しておきましょう。

事業計画書の完成例

事業計画書を作成する目的は、事業のイメージや計画などを可視化して整理すること

事業計画書を作成する目的は、経営者の頭の中にある事業のイメージや資金計画などを可視化して整理することです。

事業計画書を作成することで、自分が立ち上げようとしている事業の全容が明らかになり、実現するための具体的な道筋が見えてくるでしょう。また、事業の目的や強み・弱み、販売戦略、収支計画などをまとめる過程で、課題やリスクが見つかる可能性もあります。

事業を開始してからも、計画どおりに事業が進んでいるかを確認したり、経営の改善に役立てたりすることができるので、事業に課題を感じた際などには、その都度事業計画書を振り返るようにしてみてください。

事業計画書が必要となるケース

事業計画書が必要になるのは、主に資金調達の場面です。日本政策金融公庫や金融機関から融資を受けたり、投資家など外部から出資を募ったりする際には、事業計画書を提出しなければなりません。金融機関や投資家は、事業計画書の内容から事業の将来性などを予測して、融資や出資の判断材料にします。

また、補助金や助成金を申請する場合にも、事業計画書を提出する必要があります。その際には、実施される補助金・助成金制度の趣旨を踏まえ、要件に沿って事業計画書を作成するようにしましょう。

※事業計画書についてはこちらの動画も併せてご覧ください

※創業時の融資についてはこちらの記事も併せてご覧ください

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

事業計画書には一般的な記載項目や書き方がある

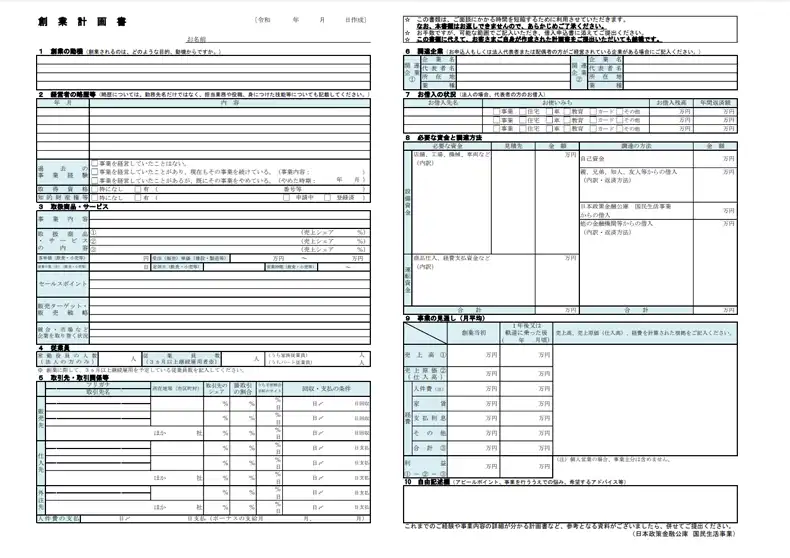

事業計画書を作成するのに決まったルールはありませんが、一般的な記載項目や書き方があります。特に、融資を希望する場合は、金融機関を説得できるような内容の事業計画書を作成することが重要です。

事業計画書にどのようなことを記載すればいいのかわからない方や、一般的な事業計画書の書式を知りたいという方は、テンプレートを利用するのもいいでしょう。

事業計画書のテンプレートは、日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード」、独立行政法人中小企業基盤整備機構「事業計画書の作成例

」、TOKYO創業ステーション「事業計画書 ダウンロードページ

」などからダウンロードが可能です。

また、弥生株式会社では、「創業計画をつくる」というクラウドサービスを無料で提供しています。「創業計画をつくる」では、飲食業や小売業など業種ごとのフォーマットを用意しており、質問に答えるだけで簡単に事業計画書を作成することができます。加えて、先輩起業家のデータと比較した判定結果も見られるため、金融機関に融資を申し込む予定の方や事業計画書の作成に不安がある方はご利用を検討してみてください。

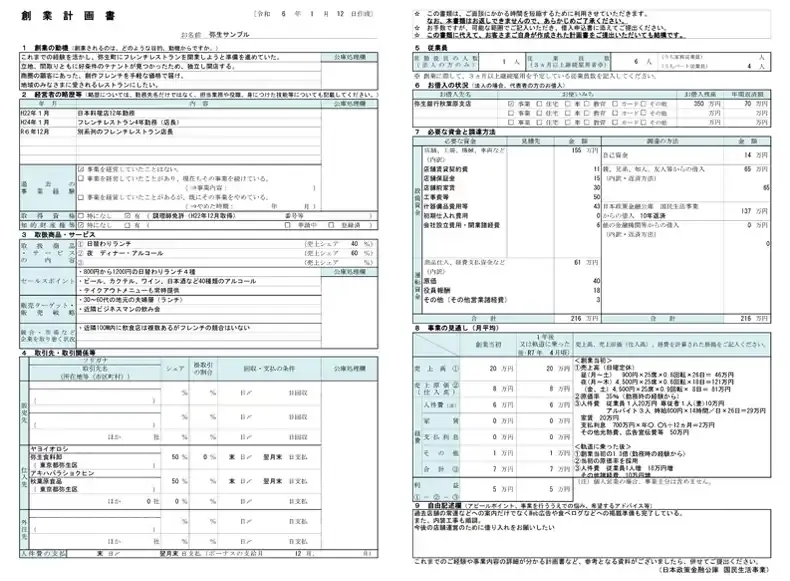

ここでは、以下の日本政策金融公庫「創業計画書」のテンプレートを基に、事業計画書の記載項目や具体的な書き方について解説していきます。

創業計画書のテンプレート

-

※出典:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード

」

創業する目的や動機

創業する目的や動機については、事業を始めようと考えたきっかけや、創業に至る背景を記載します。

単なる思いつきによる創業ではなく、事業に対する思いや熱量、入念な準備があることを第三者にも伝わるように書くことがポイントです。事業の内容とこれまでの経験の関連性についても、しっかりとアピールするようにしてください。

例えば、「以前から経験を活かして独立したいと思っていた」というような漠然とした書き方にするのではなく、「独立を目指してカフェのキッチンで○年間勤務してきた」「付近に飲食店が少ないため、住民の憩いの場となるようなカフェを作りたいと考えた」「手ごろな物件を探していたところ、ちょうど飲食店を経営している知り合いが移転することになり居抜きの物件を借りられるため、この場所で創業を決めた」というように、できるだけ具体的に書くようにしましょう。

同時に、事業を通じて、最終的に何を実現したいのかという目的も明らかにします。特に、事業目的は、金融機関や投資家が事業自体を判断する際の重要な材料になります。自分の夢や利益だけではなく、事業を通じてどのように社会に貢献していきたいのか、ということにも触れるように記載してください。

経営者の職歴や事業実績

経営者の職歴や事業実績には、創業者の経歴(学歴や職歴)、保有資格、スキルなどを記載します。

これまでの仕事で培った専門的なスキルが今後の事業に関連する場合は、当時の業務内容などを盛り込むとアピールにつながります。また、責任者を務めた経験や社内での表彰実績などがあると、プラス材料になるでしょう。

例えば、「株式会社◯◯に◯年間勤務。◯年目に営業成績トップで社長賞受賞」「◯◯店に◯年間勤務。アルバイトリーダーから店長になり、◯年からエリア長を務めた」というように、これから立ち上げる事業に関連する実績があれば、漏れなく記入してください。

なお、事業内容と関係のない経歴や資格ばかりを記載すると、逆効果になることがあるため注意が必要です。

取扱商品やサービスの内容

取扱商品やサービスの内容については、以下の項目のように事業で取り扱う商品や提供するサービスの詳細に加えて、セールスポイントや販売ターゲット・販売戦略、競合、市場規模などについても記載します。ターゲットや立地条件などに合わせた商品・サービス、販売戦略になっていることを説明すると同時に、事業の強みをアピールするようにしましょう。

事業内容

事業内容には、単に「飲食店の経営」「商品の販売」などと記載するのではなく、何を・どのような方に・どうやって販売・提供するのかを、具体的に記載します。融資の申し込みに当たって事業計画書を提出する場合は、写真や図などの資料を添付するのも良いアイデアです。例えば、小売店なら商品の写真や店舗のパース(透視図)・写真、飲食店ならメニュー表などを添付すると、詳細が伝わりやすくなるでしょう。

取扱商品・サービスの内容

取扱商品・サービスの内容には、取り扱う商品やサービス内容のほか、それぞれの売上シェアを記入します。例えば、飲食店なら、「ランチ営業・売上シェア30%、ディナー営業・売上シェア70%」など、想定している商品と売上の比率を書きます。

セールスポイント

セールスポイントには、市場やライバル店などを研究したうえで自分の事業ならではの強みを洗い出し、独自性についてアピールします。競合他社と同じことを記載しても、事業の成長性や社会的な貢献度は低いと思われてしまうため注意してください。この事業が顧客にとってどのような価値があるのかを考えながら、自分のスキルやチーム力などの観点から客観的な分析を行うのがポイントです。

例えば、居酒屋なら「ビールやワイン、オリジナルカクテルなど約200種類のドリンクを提供する」、システム開発業なら「前職で培った◯◯の知識を活かし、システム開発だけでなく運用に関するコンサルティングが可能」、それまでフリーランスで活動してきた経験があるなら「すでに多数の取引先があり、安定した売上を出すことができる」など、他社にはない魅力や継続性をアピールできることを記載しましょう。

販売ターゲット・販売戦略

販売ターゲット・販売戦略には、年齢層や職業など、メインとするターゲットと、ターゲットに支持されるための戦略を記載します。顧客となるターゲット層や販売場所、プロモーション活動の内容を、実現可能なプランとして提示しましょう。もし会社を退職して独立する場合などで、以前の勤務先や取引先、顧客などから受注の見込みがある場合は、その旨も記載しておくようにしてください。

競合・市場など、企業を取り巻く状況

競合・市場など、企業を取り巻く状況には、事業を展開しようとしている市場規模や市場ニーズ、事業に関連する政策動向など、自分の事業を取り巻く環境をまとめます。店舗の場合は、立地選定理由や競合店の状況も記入するようにしてください。

規模やニーズを表す際には、国や自治体、関連団体などが実施した統計データなどを使って、表やグラフを添付するとわかりやすくなります。もし実地調査やユーザーアンケートの独自調査を行った場合には、結果を分析したうえで併せて記載しておきましょう。

役員や従業員の体制

役員や従業員の体制には、役員の人数や、創業に際して3か月継続雇用を予定している従業員がいれば、その人数を記入します。社内向けに事業計画書を作成する場合には、社長や取締役、部門長、グループ長などの責任範囲と権限についても一覧表にしておくと、より指示系統を明確に伝えやすいでしょう。

主要な取引先や取引関係先

すでに販売先が決まっている場合は、主要な取引先や取引関係先に、その企業名やシェアなどを記入します。販売先が決まっていなくても、取引の見込みがある販売先があれば記載しておきます。また、商品を継続して安定的に提供できることを示せるよう、仕入先や外注先についても具体的に記載しておきましょう。

借入状況

借入状況には、事業主個人としての借入状況を記載します。返済明細書などを参照して、借入先・使い道(事業・住宅・車・教育・カード・その他)・借入残高・年間返済額を記入しましょう。

創業に当たって融資を申し込む場合、審査の際に、事業主個人の借入状況も確認されます。ただし、個人としての借入があっても、マイナスの評価を受けるわけではありません。

例えば、住宅ローンを利用している場合には、「個人として銀行の審査に通っている=社会的信用がある」として、プラス評価につながる可能性もあります。

必要資金と調達方法

必要資金と調達方法の必要事項は、事業をスタートさせるために必要な資金の予測を立てて、資金の調達方法と必要な金額、用途を記載することです。

必要資金については、例えば「店舗内装工事・◯◯社・◯◯万円」といったように、根拠となる見積を基に金額を書き入れます。また、資金調達の方法としては、自己資金や知人から借りる、金融機関から借り入れるなどがあげられます。

店舗やオフィスなどの設備資金や、商品の仕入や経費などの運転資金を具体的に予測し、それぞれの資金をどこからいくら調達するのかを決めて記載しておきましょう。

※起業・開業時の資金調達方法についてはこちらの記事も併せてご覧ください

事業の見通し

事業の見通しに記載するのは、事業を運営していくために必要な収入と支出の関係を長期にわたって予測した収支計画です。

創業当初と事業が軌道に乗った後について、それぞれ売上高や売上原価(仕入高)、経費(人件費・家賃・支払利息・その他)を想定し、利益を計算します。ポイントは、自分の理想ではなく、商品やサービスの価格設定、見込み客数などから、根拠や裏付けのある売上を予測することです。記載後も思うような利益が出ていない場合には、事業計画をたびたび直していくようにしましょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

事業計画書には整合性のとれた内容を具体的に記載するようにする

事業計画書を作成する際は、整合性のとれた内容をわかりやすく具体的に記載するように意識しましょう。また、売上高や売上原価、経費などの金額を記載する場合は、数字の根拠を併せて提示しなければなりません。例えば、売上が◯%増加、◯万円増加、といった収支見込みも、根拠がなければ絵に描いた餅になってしまいます。商品・サービスの価格設定や販売ターゲット、市場環境などを踏まえ、根拠のある数字を導き出す必要があります。

実現性のある事業計画書を作成するには、第三者に見せてフィードバックをもらうこともポイントです。例えば、税理士に相談すれば、事業計画書の内容だけでなく、創業後の資金繰りや税についてのアドバイスも受けられます。また、各地の商工会議所や、国が設置している無料の経営相談所「よろず支援拠点」でも相談は可能なので、事業計画書を作成していて悩むことがあれば気軽に相談してみてください。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

事業計画書を手軽に作成する方法

事業計画書を作成するうえで、根拠のある数字を並べたり、財務計画の予測を立てたりすることは専門的な知識がなければ難しく、なかなか作業が進まないことがあるかもしれません。事業計画書の作成に困ったときは、以下の「創業計画をつくる」や「税理士紹介ナビ

」といった便利なサービスを活用するのがおすすめです。

事業計画書は自分で作成したい場合

専門家に頼らず、自力で事業計画書を作るには、弥生の資金調達ナビ「創業計画をつくる」が便利です。「創業計画をつくる」ではさまざまな業種ごとのフォーマットが用意されており、Webページ上の質問に答えていくだけで、具体性のある事業計画書を無料で作成できます。

創業費用や売上見込み金額などから、創業後の利益や資金繰りを自動計算して数値計画化が可能です。さらに、日本政策金融公庫の「創業融資」の申請に必要な創業計画書も、同時に作成できます。

「創業計画をつくる」のパソコン画面(左)とスマホ画面(右)

事業計画書について相談できる専門家を探したい場合

創業に当たって専門家に相談したいと思っても、自力で税理士を探そうとすると、手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。

「税理士紹介ナビ」は、起業全般や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模の全国にあるパートナー会計事務所から、事業所の所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します。紹介料は、一切かかりません。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

事業計画書では、実現可能な事業内容と根拠のある数字を記載しよう

事業計画書は、資金調達を行う際に必要な書類です。事業計画書を作成することで、経営者のイメージを整理し、実現可能かどうかを判断したり、関係者に共有できたりするメリットがあります。実際に事業を開始した後に、想定よりもうまくいっているかどうかを測る指標にもなる書類です。

事業計画書を作るのは難しいと感じる場合は、税理士に相談をしてみてください。税務の専門家である税理士なら、資金調達までしっかりサポートしてもらえます。事業を安定して運営していくためにも、実現可能な事業内容と根拠のある数字を記載した事業計画書を作成するようにしましょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。