資本金の払込証明書とは?テンプレートや作り方、注意点も解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

会社の設立にあたっては、資本金の払い込みと、それを証明するための「払込証明書」が必要です。払込証明書は、登記申請の際に必ず提出する重要な書類です。払込証明書に不備があると、資本金が適切に払い込まれたことを証明できなくなってしまうため、正しい内容で作成する必要があります。

払込証明書の記載項目はそれほど複雑ではありませんが、初めて作成する場合、どのように作成すればいいかわからず戸惑ってしまうかもしれません。そのようなときは、便利なテンプレートを活用するのも1つの方法です。本記事では、払込証明書の役割や作り方、作成時の注意点などを、会社形態ごとのテンプレートと共に解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

払込証明書とは資本金が振り込まれたことを証明する書類のこと

払込証明書とは、定款に記載されているとおりの資本金(出資金)が、所定の銀行口座に振り込まれていることを証明する書類です。株式会社も合同会社も、設立時には資本金の払い込みが必要です。この資本金の払い込みは、口座残高だけでは証明できません。資本金を振り込んだ後に払込証明書を作成し、法務局へ提出する必要があります。払込証明書がどのような場合に必要になるのか、以下で確認しておきましょう。

※資本金については以下の記事や動画を併せてご覧ください

会社の登記申請を行うときに必要

会社の登記申請をする際に提出が必要な書類の中に、「資本金の払い込みを証明する書面」があります。この「資本金の払い込みを証明する書面」が払込証明書のことです。必要事項を記載した払込証明書に、通帳のコピーなどを添付して提出することで、資本金が適切に払い込まれたことの証明となります。会社の設立時には、提出書類にこの払込証明書の添付を忘れないようにしましょう。

※会社設立時に必要な書類については以下の記事や動画を併せてご覧ください

増資の登記申請を行うときにも必要

払込証明書は、増資の際にも必要になります。増資とは、資本金を後から増やすことです。増資により資本金の金額や発行済株式総数が変わった場合には、法務局へ変更登記を申請しなければなりません。この場合も、資本金が振り込まれた後に払込証明書を作成し、通帳のコピーなどを添付して提出します。なお、資本金の額を減少させる減資の場合は、資本金の払い込みを行わないため、払込証明書は不要であることを知っておきましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

払込証明書はテンプレートや項目別の書き方がある

払込証明書には、テンプレートや項目別の書き方があります。払込証明書に様式の定めはありませんが、会社設立時に払込証明書を作成する場合は、資本金が指定口座へ入金されたことを確認するため、以下の項目を記載しなければなりません。株式会社と合同会社で記載項目が変わるため、具体的に確認しておきましょう。

株式会社における払込証明書の記載項目

- 資本金の払い込みがあった旨を示す文章

- 設立時発行株式数

- 払い込みを受けた金額

- 日付

- 会社名

- 代表者の氏名

合同会社における払込証明書の記載項目

- 資本金の払い込みがあった旨を示す文章

- 払い込みを受けた金額

- 日付

- 会社名

- 代表者の氏名

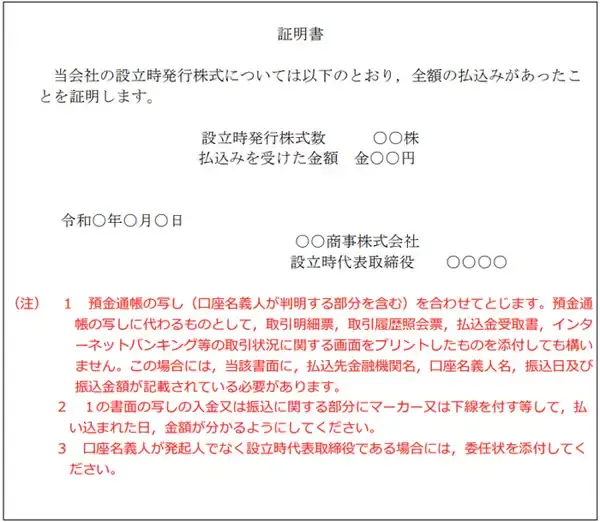

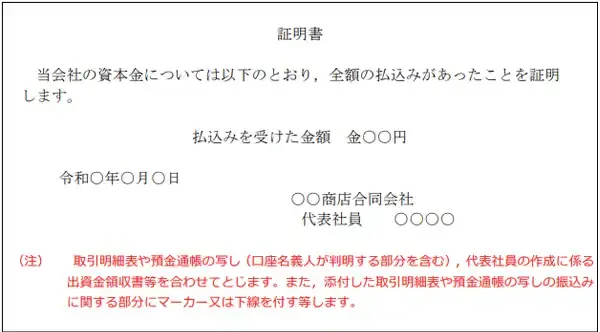

法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」では、以下のような払込証明書のテンプレートと記入例を確認できます。基本的には、このテンプレートに沿って作成すれば問題ありません。赤字の注意書きも参考にしながら、Microsoft Wordなどの文書作成ソフトを使用して作成してみてください。

株式会社の払込証明書のテンプレート

合同会社の払込証明書のテンプレート

資本金の払い込みがあった旨を示す文章

冒頭に、資本金の払い込みがあった旨を示す文章を入れます。基本的にはテンプレートのとおりで問題ありません。テンプレートのように、株式会社なら「設立時発行株式」、合同会社なら「資本金」と記載しましょう。

設立時発行株式数

株式会社の場合は、設立時発行株式数を記載します。払込証明書では、発行した株式について全額の払い込みがあったことを証明しなければならないため、設立時に発行した株式数は明確にしておかなければなりません。設立時発行株式数は、「資本金÷1株あたりの金額」となります。例えば、200株発行する場合には、「設立発行株式数 200株」と記載します。

合同会社の場合は、株式を発行しないため記載は不要です。

なお、増資の場合は、出資を受けた株式の数量を記載しておきましょう。

※発行株式数については以下の記事を併せてご覧ください

払い込みを受けた金額

払い込みを受けた金額には、払込金額の総額を記載します。例えば、2,000万円の払い込みを受けた場合には、「払い込みを受けた金額 金2,000万円」と記載します。複数回または複数人から振り込みがあった場合には、通帳を確認しながら合計金額を正確に記載するように注意してください。

日付

日付には、資本金が払い込まれた日付を記載します。資本金の振り込みが複数回にわたっている場合は、口座への入金を確認した日を記入しましょう。

会社名

会社名には、資本金の払い込みを受けた会社名、つまり設立する会社の名称や商号を記載します。払込証明書では、誰に払い込まれたかを証明する必要があります。(株)や(同)などと省略せず、定款どおりの正式な会社名を記載するように注意してください。

代表者の氏名

代表者の氏名は定款と同様に記載します。代表者の氏名に記載するのは、株式会社なら代表取締役、合同会社なら代表社員の氏名です。

なお、払込証明書に押印する必要はありません。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

払込証明書には添付書類や作り方がある

払込証明書には添付すべき書類や作り方があります。

上記の払込証明書は、「資本金の払い込みを証明する書面」の表紙部分にあたり、登記申請の際には、この払込証明書に通帳のコピーなどを添付して法務局へ提出します。

法務局へ提出する払込証明書の作り方を、以下で添付書類と共に具体的に確認しておきましょう。

払込証明書の作り方

-

STEP1.表紙となる証明書部分を作成する

-

STEP2.資本金を払い込んだ口座の通帳をコピーする

-

STEP3.証明書と通帳のコピーを綴じる

STEP1. 表紙となる証明書部分を作成する

上記の必要項目を記載し、表紙となる払込証明書を作成します。用紙のサイズはA4が一般的です。表紙にあたる部分であるため、片面1枚に収まるように作成しましょう。

STEP2. 資本金を払い込んだ口座の通帳をコピーする

払込証明書には、資本金を払い込んだ通帳のコピーの添付が必要です。資本金が振り込まれた銀行口座の通帳を、表紙と同じA4サイズでコピーしてください。コピーするのは通帳の表紙と1ページ目(表紙の裏)、振込内容が記帳されているページです。振込内容が記帳されているページについては、該当部分にマーカーまたは下線を引き、振込日や金額がわかるようにしておきましょう。

資金の明細部分にマーカーを引くイメージ

インターネットバンキングなど、通帳がない場合は、入出金明細の画面をプリントアウトすれば問題ありません。その場合、金融機関(金融機関名・支店名・口座番号)、口座名義人、振り込みの明細(振込日・振込人・金額)がわかるように、必要なページをすべてプリントアウトしましょう。

なお、合同会社の場合は、通帳のコピーに代えて、代表社員が出資者に対して発行した領収書の添付が認められています。その場合、領収書には、宛先(出資者の氏名)や金額、日付、会社名、代表社員の氏名などが記載されているか確認するようにしてください。

STEP3. 証明書と通帳のコピーを綴じる

表紙となる払込証明書と通帳のコピーを合わせて、ホチキスで綴じます。上から、払込証明書(表紙)、通表紙のコピー、通帳1ページ目(表紙の裏)のコピー、振込内容が記帳されているページの順番に重ね、左側2か所をホチキス留めします。

なお、以前はページの継ぎ目に契印が必要でしたが、現在は不要です。このまま法務局に提出しましょう。

払込証明書の綴じ方のイメージ

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

払込証明書を作る際は注意点がある

払込証明書を作る際には、確認しておきたい注意点があります。払込証明書に不備があると、資本金が適切に払い込まれたと法務局に認められない可能性があります。資本金を払い込むときや、払込証明書を作成するときには、以下のような点に注意するようにしましょう。

払込証明書を作る際の注意点

- 資本金の払込日の日付は定款認定日以降にする

- 資本金は発起人(出資者)の口座に払い込む

- 口座残高では払い込みの証明にはならない

- 募集設立をする場合は「払込金保管証明書」の提出も必要

資本金の払込日の日付は定款認定日以降にする

払込証明書を作る際の注意点として、資本金の払込日の日付は定款認証日以降にすることがあげられます。

資本金を払い込むのは、定款を作成した後です。例えば、株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受けた後に、資本金の払い込みを行うため、必然的に払込証明書の日付は定款の認証日以降になります。

なお、合同会社の場合は定款認証が不要ですが、資本金の払い込みは定款作成後に行います。発起人や資本金の額などは定款によって定められるため、定款作成より前に資本金が払い込まれることはありません。

もし株式会社の定款で払込証明書に記載されている日付が定款認証日より前だった場合、法務局で受理されない可能性があるため注意しましょう。

資本金は発起人(出資者)の口座に払い込む

払込証明書を作る際の注意点として、資本金は発起人(出資者)の口座に払い込むことがあげられます。

資本金を払い込む時点では設立登記が完了していないため、まだ法人口座がありません。そのため、資本金の振込先は、株式会社なら発起人、合同会社なら出資者の個人口座です。もし発起人や出資者が複数人いる場合は、代表者の個人口座に振り込みます。

なお、資本金の払い込みは、預け入れではなく振り込みで行います。預け入れでは預け入れた方の名前が記載されず、誰がいくら資本金を払い込んだのか証明できないからです。ただし、例えば発起人(出資者)が1人しかおらず、自分の口座に資本金を払い込む場合には、預け入れでも問題ないことも知っておきましょう。

口座残高では払い込みの証明にはならない

払込証明書を作る際の注意点として、口座残高では払い込みの証明にはならないことがあげられます。

資本金の払い込みは、口座への入金(振り込み)が必要です。発起人(出資者)の口座に資本金と同額以上の残高があるだけでは、資本金の払い込みとは認められません。

例えば、発起人(出資者)が自分の口座の預貯金を資本金としたい場合は、いったん口座から出資金相当額を引き出し、改めて口座に入金する必要があります。

なお、資本金の払い込みにあたり、口座残高を0円にしなくても問題ないことも覚えておくといいでしょう。

募集設立をする場合は「払込金保管証明書」の提出も必要

払込証明書を作る際の注意点として、募集設立をする場合は払込金保管証明書の提出も必要であることがあげられます。

株式会社の設立方法には、発起人がすべての出資を行う発起設立のほかに、発起人とは別に第三者からの出資を募る募集設立があります。募集設立の場合は、資本金の払い込みがあったことを証明する書類として、金融機関が発行する払込金保管証明書を添付しなければなりません。

上記で紹介した通帳のコピーは認められないため、注意してください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立に必要な手続きを手軽に行う方法

会社設立の手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」です。

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立時には払込証明書を作成し、提出する必要がある

会社を設立する際には、払込証明書を作成し、他の申請書類と併せて法務局へ提出する必要があります。払込証明書の作成方法は比較的シンプルですが、必要項目を漏れなく記載しなければならないうえ、通帳のコピーや綴じ方、記載する日付などにも注意しなければなりません。

「弥生のかんたん会社設立」なら、払込証明書をはじめ、会社設立時に必要な書類を手間なく作成できます。また、書類作成をはじめとした会社設立手続きを専門家に任せたい場合は、「弥生のかんたん会社設立」をご活用ください。弥生が提携する専門家をご紹介いたします。クラウドサービスや専門家の力を借りて、スムーズな会社設立を目指しましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。