起業するには何が必要?ゼロから始める起業の方法や必要なことを解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

起業とは、文字どおり、新しく事業を起こすことです。会社法の改正により資本金1円から会社設立が可能になったことや行政の起業支援施策などにより、近年では、起業するハードルが低くなってきています。働き方の選択肢の1つとして、将来的に起業したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ実際に起業しようとなると、「何から始めればいいのだろう」「手続きは難しそう」などと、いろいろな不安が浮かんでくるものです。

本記事では、起業する際に知っておきたい、起業の方法と流れについて詳しく解説します。事業をスムーズにスタートできるように、起業の流れや必要な手続きについて知っておきましょう。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

起業とは自ら新しい事業を始めること

起業とは事業を起こすこと、つまり自らが主体となって新しいビジネスを始めることです。一般的に「起業」とは、株式会社や合同会社などの法人設立を指します。ただし、広い意味では、個人事業主として事業を開始することも起業に含まれるでしょう。

近年では、会社法の改正により資本金1円から会社設立が可能になったことや、国や自治体の起業支援施策などにより、起業に対するハードルが低くなっています。また、インターネットの普及により、起業に関する情報も集めやすくなりました。会社員だけでなく、専業主婦(主夫)や学生などからも、「いつか起業したい」「副業したい」という声が多く聞かれるようになっています。

なお、自ら新しい事業を立ち上げる人のことを「起業家」といいますが、会社を設立した人がすべて起業家と呼ばれるわけではありません。一般的に、起業家と呼ばれるのは、既存のビジネスモデルにとらわれず、革新的なアイデアで事業を創り会社を設立した人です。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

起業するには何から始める?起業するまでの流れ

起業の準備をスムーズに進めるには、全体の流れや必要な手続きを把握しておく必要があります。一般的な起業までの流れは、以下のとおりです。

一般的な起業までの流れ

-

STEP1.起業の目的や理由を考える

-

STEP2.どのように起業するかを具体的に決める

-

STEP3.起業する形態を決める

-

STEP4.資金計画を立てて、起業に必要な資金を集める

-

STEP5.設立手続きをして起業する

それぞれのステップごとに、必要な手続きや事前に考えておくべきことについて、詳しく見ていきましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

STEP1. 起業の目的や理由を考える

起業するにあたっては、まず、自分がなぜ起業したいのか、その目的や理由をしっかり考えておかなければなりません。単なる憧れや思い付きだけでは、たとえ起業してもモチベーションが長続きしない可能性もあります。

「起業して何を実現したいのか」「起業することで自分にどのようなメリットがあるか」といったことを具体的に考え、起業の目的を明確化しておきましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

STEP2. どのように起業するかを具体的に決める

起業の目的や理由が定まったら、次に、「起業して何をするか」「起業の目的をどうやって達成するか」という具体的なプランを立てます。以下のような項目を検討し、具体的な事業計画へ落とし込んでいきましょう。

ビジネスプランを具体的に検討する

ビジネスプランとは、事業の目標や達成するための手段、方法などをまとめた設計図のようなものです。ビジネスプランを作らなくても起業は可能ですが、計画があいまいなまま事業をスタートさせてしまうと、見落としていた課題に後から気づいたり、考えていた計画が実現不可能だったりすることがあります。ビジネスプランで起業のアイデアを整理し、ブラッシュアップしていくことで、事業成功の可能性をより高められるでしょう。

ビジネスプランには、事業や商品の内容をはじめ、販売ターゲット、市場分析、主要な取引先や取引関係先、事業の見通しなど、事業を展開するための情報をまとめます。ビジネスプランに盛り込む主な項目として、具体的には以下のとおりです。

事業内容

事業内容には、「何を・どのような方に・どうやって販売・提供するのか」を、具体的に記載します。加えて、その事業が顧客にとってどのような価値があるのかを考えることも大切です。マーケットや競合などを研究したうえで、自分の事業ならではの強みを明確にしておく必要があります。

なお、飲食業や美容業、建設業など、特定の事業を運営するためには、許認可申請が必要です。許認可の中には、法人でないと申請できない業種や、資本金などの要件がある業種もあります。起業してから「許認可がなく営業できない」ということにならないように、自分が行おうとする事業で許認可が必要かどうか、事前に確認しておいてください。

商品の内容

ビジネスで提供する商品の内容には、物やサービス、知識、技術など、さまざまな選択肢があります。事業内容を踏まえて主力とする商品を決め、内容や価格設定などを固めていきます。商品の機能やサービスの特徴を整理すると同時に、それらがユーザーにとってどのようなメリットがあるかを考え、セールスポイントとしてまとめましょう。

販売ターゲット

商品のセールスポイントをもとに、具体的な販売ターゲットを定めます。年代や地域、性別、職業、年収などのカテゴリーで属性を分けると、より具体的にターゲットを絞り込むことができます。

市場分析

起業したい業界全体でどれくらい市場規模があるか、その中で自分の狙う市場がどれくらいの規模なのかを分析します。市場規模をつかむには、国や自治体、関連団体などが実施した統計データなどが役立ちます。実店舗をオープンさせる場合は、出店予定エリアの地域特性や住民の傾向などを調べておくとよいでしょう。

主要な取引先や取引関係先

販売先や仕入先、外注先など、主要な取引先や取引関係先がすでに決まっている場合には、ビジネスプランの中に盛り込んでおきます。まだ決まっていなくても、取引の見込みがある販売先などがあれば記載しておいてください。具体的な取引先をリストアップすることで、ビジネスモデルの実現可能性が高まります。

事業の見通し

いつまでにどれくらいの売上になりそうかを考え、事業の見通しとして現実的な資金計画に落とし込みます。商品・サービスの仕入や生産方法、見込み客数、コストなどを踏まえ、実現可能な予測を立てるようにしましょう。

ビジネスプランや許認可については以下の記事もご覧ください。

誰にどのように販売・提供するかを決める

商品の内容を定めたら、誰にどのように販売・提供するのかを考える必要があります。ビジネスは、いくら自分が強くやりたいと思っても、顧客からの売上がなければ成り立ちません。

具体的には、直売や代理店など販路をどのチャネルにするのか、買い切りや継続購入など販売方法をどうするのかを決めます。ターゲットに商品を届けるために、最も効果的なチャネルでの販売方法を検討しましょう。

誰にどのように商品を販売・提供するかを考えるには、マーケティングを活用するのがおすすめです。マーケティングの戦略立案には、以下のような「4P分析」が役立ちます。4P分析では、Product(製品)、Place(流通)、Price(価格)、Promotion(販売促進)の4つの視点から商品を分析していきます。4Pの4つの要素を総合的に分析し、メインターゲットのニーズに合わせられれば、より効果的な販売戦略につなげることが可能です。

4P分析の内容や具体例、分析のポイント

| 内容 | 具体例 | 分析のポイント | |

|---|---|---|---|

| Product 商品 |

提供する商品 | 商品の種類、品質、デザイン、機能、ブランドなど |

|

| Place 流通 |

商品の提供場所や流通経路 | 店舗販売、ECサイト、代理店、物流体制など |

|

| Price 価格 |

商品の販売価格 | 定価、割引、支払方法、価格帯など |

|

| Promotion 販売促進 |

販売促進のための活動 | 広告、SNS、キャンペーン、PR、イベントなど |

|

ターゲットへの訴求力や競争優位性を調査する

ターゲットへの訴求力や競争優位性も、起業前に調べておく必要があります。どれほど優れた商品・サービスでも、市場ニーズとマッチしなければ、思うような売上を上げることは難しいでしょう。また、ターゲットの興味を引くには、競合他社との差別化を図らなければなりません。

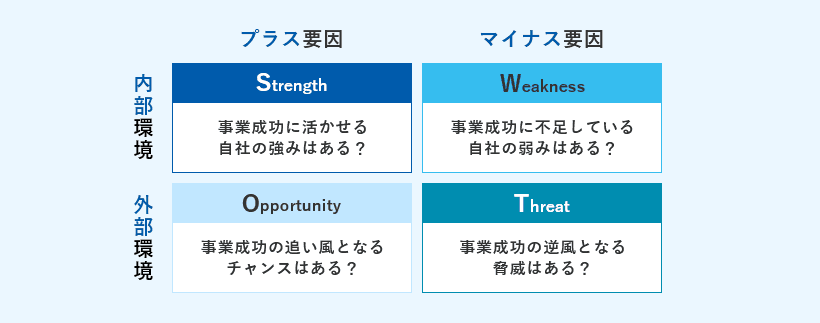

例えば、顧客層へのヒアリングや他社の商品・サービスの調査を行い、市場ニーズの分析も必要です。その際の分析方法の1つとして、現状を4つの視点から整理して戦略を立てる「SWOT分析」があげられます。SWOT分析では、以下のとおり、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つのカテゴリーから事業戦略を検討します。

SWOT分析

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

STEP3. 起業する形態を決める

起業する内容が具体的に決まったら、起業形態を検討します。

起業するには、法人として会社を設立する方法と個人事業主として開業する方法があり、法人と個人事業主では課税される税金の種類が異なります。「かんたん税金計算シミュレーション」では、事業の売上や経費、事業の想定利益から自分の給与にしたい金額などを入力すると、概算の税金を手軽にシミュレーション可能です。個人事業主と法人で納める税金にどれくらいの違いがあるかを把握し、起業スタイルを検討する際の参考にするとよいでしょう。

また、起業には、自分で一から事業を起こす他にも、フランチャイズやM&Aを利用する方法もあります。起業する際には、自分が始めたい事業に合った形態を選択しなければなりません。主な起業形態とそれぞれの特徴を、以下にご紹介します。

主な起業形態

- 個人事業主として開業する

- 会社を設立して起業する

- フランチャイズとして起業する

- M&Aを利用して起業する

個人事業主として開業する

個人事業主は、企業などに所属せず、個人で事業を営む形態です。1人で事業を行う場合だけではなく、家族や従業員と複数で事業を行っている場合もあります。

個人事業主になるための手続きとしては、開業から1か月以内に、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を納税地の税務署に提出するのみです。会社設立に比べて手続きがシンプルで、費用もかかりません。ただし、法人と比べると社会的な信用度は低くなります。取引先によっては、個人事業主と契約を結ばなかったり、規模の大きな取引を行わなかったりするケースもあるため、注意が必要です。

会社を設立して起業する

一般的には、起業というと、事業の立ち上げにあたって会社を設立することを指します。

現在、日本で新しく設立できる会社形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。ただ、合資会社と合名会社は他の2つと比べると設立件数が少なく、会社を設立するなら、株式会社か合同会社のどちらかを選ぶ場合がほとんどと言えます。

会社を設立すると、法人としての責任が発生するため、個人事業主よりも社会的な信用力が高くなります。将来的に事業拡大を目指したい場合や、多額の資金調達をしたい場合などは、個人事業主よりも法人のほうが有利になる可能性があるでしょう。

その一方で、会社を設立するには、定款の作成や法人設立登記など、手続きに手間と時間がかかります。また、個人事業主とは異なり、会社の設立にあたっては登録免許税などの費用も発生します。

フランチャイズとして起業する

フランチャイズで起業する場合、フランチャイズ本部と契約を結び、一定の対価(ロイヤリティ)を支払うことで、販売や経営に関するノウハウの提供を受けながら事業を始められます。

フランチャイズでは、販売や経営のノウハウがパッケージ化されているため、他の方法に比べて少ないリスクでの起業が可能です。起業後も本部からの継続的なサポートが受けられるため、事業運営に専念しやすいでしょう。

ただし、フランチャイズ経営にあたっては、例えば商品のメニューを自由に追加できないなど、フランチャイズ本部の意向による制約があります。また、加盟料やロイヤリティの支払いが発生するため、その分利益が少なくなります。

M&Aを利用して起業する

M&Aを利用した起業では、既存の会社や事業を買収し、経営権を取得することでスムーズに事業をスタートすることが可能です。近年では、このM&Aを利用した起業も増えています。

M&Aを利用すれば、既に安定している事業を引き継げるため、起業にかかる手間やコストを抑えられる可能性があります。また、現状の事業を分析してリスクや課題を予測し、あらかじめ対策を立てることも可能です。

その一方で、買収する会社の選定には、十分な注意が必要です。基本的には、個人が自力でM&Aの相手を探すことは難しいため、専門家に相談して支援を受けるか、支援サービスを利用することになるでしょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

STEP4. 資金計画を立てて、起業に必要な資金を集める

事業内容や起業形態が固まったら、起業するための資金を確保しましょう。

起業資金を考えるうえでは、自分が始めようとしているビジネスにどれくらいのコストがかかるのかを把握しておくことが重要です。もし自己資金だけで不足しそうな場合には、早めに資金調達をする必要があります。

起業にいくらかかるのかを算出する

起業する際には資金の内訳を把握し、それぞれどれくらいの金額が必要になるかを計算する必要があります。起業に必要な資金は業種や起業形態によっても異なりますが、以下の「設立費用」「設備資金」「運転資金」に大きく分けられます。

設立費用

起業するにあたって会社を設立する場合は、法人設立費用がかかります。会社設立にかかる費用は、主に以下のとおりです。

会社設立にかかる主な費用

- 登録免許税

- 定款の認証手数料(株式会社のみ)

- 定款用の収入印紙代(電子定款は不要)

- 実印の作成代

- 印鑑証明書代(個人・法人)

- 登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料

会社設立手続きに必要な費用の目安は、株式会社は約17万1,000円から、合同会社は約6万4,000円からです。なお、個人事業主として開業する場合は、税務署に開業届を提出するだけであるため、設立費用は必要ありません。

設備資金

設備資金とは、事業に必要な設備を導入するために必要な資金のことです。設備資金の内訳は業種によって異なりますが、以下のような費用があげられます。

設備資金の例

- 店舗やオフィスを借りる場合の敷金や礼金、保証金

- 内装費

- 家具や店舗用の什器

- 固定電話やインターネット回線

- 製造設備、機械 など

運転資金

運転資金とは、事業を運営していくうえで継続的にかかる費用のことです。起業してすぐは売上が不安定になりがちなので、一般的に運転資金は3か月分程度、飲食店などの売上がなくても仕入にお金がかかるような業種では6か月程度を確保しておいたほうがよいと言われています。

主に費用としてかかる運転資金の内訳は、以下のとおりです。

運転資金の例

- 家賃

- 光熱費

- 仕入代金

- 外注費

- 通信費

- 広告宣伝費 など

自己資金を貯める

上記のように起業するにあたってはまとまった資金が必要になるため、起業を検討するのであれば、事業に使える自己資金を確保しておくと安心です。可能であれば起業に必要な資金の3割以上は、自己資金で準備するようにしましょう。

自己資金や金融機関からの借入でも起業資金が足りなければ、家族や友人から調達することも考えられます。特に、親や親族から資金を出してもらうケースは少なくありません。このとき、資金を「借りるのか」「もらうのか」によって、金融機関から融資を受ける際の審査や、税金の取り扱いが変わってくるため注意が必要です。

外部から資金調達する

起業の際には、自己資金を貯めるのはもちろん、外部から資金を調達することも検討しておくとよいでしょう。

業種によっては起業時の費用が高額になり、自己資金だけでまかなうことが難しい可能性もあります。また、自己資金を準備していても、事業開始後、計画どおりに進まないこともあるかもしれません。

起業時の資金調達方法にはいくつか種類があり、代表的な資金調達方法として以下があげられます。

融資を受ける

日本政策金融公庫や銀行をはじめとする金融機関、信用保証協会などの公的機関では、起業家を対象とした創業融資を行っています。融資を受けるには、事業計画書を作成して窓口で相談し、審査をクリアしなければなりません。

なお、融資は返済する義務があるため注意しましょう。

補助金や助成金を申請する

補助金や助成金は、中小企業庁や厚生労働省など国や地方自治体による支援制度で、原則として返済は不要です。いずれも受給には審査があり、一定の資格が必要な場合もあります。

補助金は募集期間や金額、採択件数があらかじめ決められている制度が多く、申請しても必ず受給できるとは限りません。そのため、補助金の厳しい審査で採択されるためには、補助金の申請にあたり、提出書類の内容が非常に重要だといえます。

それに対し、助成金は随時受け付けている制度が多く、一定要件を満たせば受給が可能です。

補助金や助成金を希望する際に、「どこに申請すればよいか」「提出書類をどうやって作成すればよいか」などと迷ったら、弥生株式会社の「資金調達ナビ」を利用してみましょう。補助金や助成金・融資を一括検索できる機能や融資申請書の作成をサポーチする機能があるので、自分のニーズに合う資金調達が手軽にできます。

また、税理士へ相談することでも、事業計画書を作成するためにアドバイスを受けられます。税理士を探す際には、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」が便利です。会社の所在地や業種に合わせて、最適な税理士を無料で探すことができます。

個人投資家、ベンチャーキャピタルなどからの出資を受ける

お金を貸す側がお金を借りたい方に直接出資することを直接金融といい、個人投資家やベンチャーキャピタル(VC)からの資金提供が代表的です。

ベンチャーキャピタルとは、将来性のある企業に出資する投資会社のことをいいます。投資する企業が「本当に成長するか」「利益を出せるか」を慎重にチェックするため、ベンチャーキャピタルの審査は厳しいのが一般的です。起業してすぐに出資を受けるのは難しいですが、事業拡大を目指すタイミングであれば、資金提供を受けられる可能性があります。

クラウドファンディングを利用する

クラウドファンディングは、インターネットを活用して自分のビジネスを紹介し、共感・応援してくれる不特定多数の個人から資金を集める方法です。寄付型、購入型、融資型などさまざまなタイプがあります。

ビジネスコンテストに応募する

ビジネスコンテストは、官公庁や企業などが主催するイベントで、参加者がビジネスプランを競い合います。優勝者は、賞金や資金援助の他、起業家とのマッチング支援を受けられる場合があります。また、ビジネスコンテストに参加して事業アイデアを発表することで、知名度を向上させ、人脈構築につなげられる可能性もあるでしょう。

起業時に使える資金調達方法については以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

STEP5. 設立手続きをして起業する

起業イメージが固まったら、具体的な会社設立の手続きに進みます。起業に必要な手続きは、起業形態によって異なります。ここでは例として、株式会社を設立する場合の流れを紹介します。

株式会社設立の手順

-

1.会社の概要を決める

-

2.法人用の実印を作成する

-

3.定款を作成し、認証を受ける

-

4.出資金(資本金)を払い込む

-

5.登記申請書類を作成し、法務局で申請する

会社設立については以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立の手続きを手軽にする方法は?

起業までの一連の流れを把握できても、実際に書類の作成を進めると不安になったり、わからないことも出てきたりするでしょう。特に、法人として会社を設立する場合は、申請書類の作成に手間や時間がかかり、戸惑うことが多いかもしれません。そのようなときにおすすめなのが、クラウドサービス「弥生のかんたん会社設立」です。

会社設立時に必要な書類を手軽に作れる「弥生のかんたん会社設立」とは?

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、株式会社や合同会社の設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は必要ありません。

また、「弥生のかんたん会社設立」をご利用の方限定で、創業に必要な実印を特別価格でご案内しています。

会社設立直後に必要なツールや環境を揃えられるパッケージ「起業・開業応援パック」も活用すれば、事業開始がさらにスムーズに行えるでしょう。

「弥生のかんたん会社設立」はこんな方におすすめ

「弥生のかんたん会社設立」は、特に以下のような方におすすめです。該当する方は、利用を検討してみましょう。

初めて会社を設立する方

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に従って入力を進めるだけなので、専門知識がなくても簡単に利用できます。初めて起業する方や、個人事業主から法人成りを予定している方にもピッタリです。

手続きの手間や時間を省きたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、必要情報を入力すると提出書類が自動で作成されるので、忙しい創業期に、書類作成のためにまとまった時間が割けない方でも安心です。ステップごとに入力情報がクラウド上に保存されるため、隙間時間に少しずつ入力作業ができます。また、同一アカウントでログインすれば、パソコンとスマホを切り替えながら使うこともできます。

会社設立にかかる費用を抑えたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、収入印紙代(4万円)が必要な紙の定款ではなく、収入印紙が不要な電子定款を利用できるため、コストを大幅に抑えることができます。。

起業時のさまざまなお悩みを専門家に相談したい場合

「法人と個人事業主のどちらで起業するかアドバイスを受けたい」「経理の立ち上げを支援してもらいたい」といった方には、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。

業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所から、会社所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します(2025年4月現在)。紹介料は一切必要ありません。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

しっかり準備をして万全な態勢で起業しよう

起業するには、事業内容やターゲット層、資金のことなど、考えなければならないことがたくさんあります。特に会社を設立する場合には、個人事業主に比べて手続きが多く発生します。しかし、事前に何が必要かを把握しておけば、戸惑うことなく起業準備を進めることができるでしょう。

会社設立に必要な申請書類も、「弥生のかんたん会社設立」などのクラウドサービスを利用すれば、手間なくかんたんに作成できます。余計な時間をかけずにスムーズに起業できるよう、しっかりと準備を整え、万全な体制で臨むようにしましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

よくあるご質問

起業するには、何から始めればいい?

まず、自分がなぜ起業したいのか、その目的や理由をしっかり考えておくことが大切です。起業の目的や理由が定まったら事業計画を立て、自分が始めたいビジネスに合った起業方法を選択し、必要な手続きを進めましょう。そして起業するための資金を確保し、会社設立・開業の手続きと資金の準備が完了したら、事業計画を実行していくことになります。

起業するならどの起業形態が良い?

起業するには、「法人として会社を設立する」「個人事業主として開業する」といった大きく2つの方法があります。また、自分で一から事業を起こす他にも、フランチャイズやM&Aを利用して起業する方法もあります。起業形態ごとにそれぞれメリットとデメリットがあり、法人と個人事業主では、手続きの煩雑さや課税される税金の種類なども変わるため、注意が必要です。起業する際には、自分が始めたいビジネスに合った形態を選択するようにしましょう。

会社設立に必要な手続きとは?

会社設立には必要書類の作成や申請、認証などの手続きが必要となります。また、会社を設立する場合、起業資金とは別に設立手続きのための費用がかかります。株式会社か合同会社かによっても設立費用は異なるため、会社形態に合った設立費用をチェックして用意しておきましょう。

会社設立に必要な手続きについては以下の記事もご覧ください。

会社設立の流れとは?株式会社を設立するためにやることや必要書類を解説

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。