創業、設立、創立の違いは?一致しない会社の例や必要な手続きも解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

公開

事業計画書の作成や融資の申し込みで会社の概要・沿革を説明する際、「創業」や「設立」といった言葉を使うことがあります。創業と設立にどのような違いがあるのか、疑問を持ったことがある人も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、創業と似たような言葉との違いや、創業と設立が一致しない会社の例、創業や設立に必要な手続きなどを解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

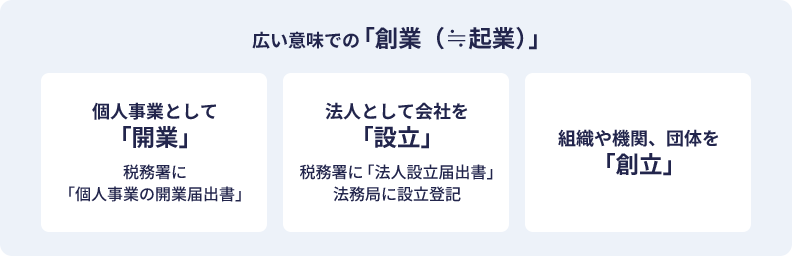

創業と、開業、設立、創立、起業は意味が異なる

創業と混同されやすい言葉としてあげられるのが、開業、設立、創立、起業です。いずれも、個人や会社による事業の開始に関連しています。

創業とは、事業を開始することを意味する言葉です。開始した事業の規模や形態は問いません。例えば、従業員を雇っていなくても、個人事業主でも会社でも、新たに事業を始めれば創業です。また、事業を立ち上げた人のことを、創業者と呼びます。

創業と開業、設立、創立、起業には、以下のような違いがあるため、オフィシャルな場面で説明する際は正確に使い分けましょう。

事業の説明で意識したい言葉の違い

- 開業とは、創業の中でも個人事業主のみが対象になる場合を指す言葉

- 設立とは、創業の中でも会社設立登記をした場合を指す言葉

- 創立とは、創業の中でも団体を立ち上げた場合を指す言葉

- 創業と起業の違いは、言葉が使用される時期

開業とは、創業の中でも個人事業主のみが対象になる場合を指す言葉

開業とは、創業の中でも個人事業主のみが対象になる場合を指す言葉です。

開業とは営業を始めることで、特に個人事業主として事業を始める場合を意味します。一方、創業はすべての事業主を対象にする言葉であるため、個人でも会社でも、形態は問いません。例えば、個人事業主として事業を始めた際に税務署に提出する書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、開業という言葉が用いられています。法人で開業という言葉を使うと違和感が生じる場合もあるため、意識して使い分けるのがおすすめです。

設立とは、創業の中でも会社設立登記をした場合を指す言葉

設立とは、創業の中でも、主に株式会社や合同会社といった会社を立ち上げて登記をした場合を指す言葉です。

個人事業主として事業を始めた場合は、設立と呼びません。例えば、個人事業主から法人化した場合は、個人で事業を始めたときが開業で、会社を登記したときが設立です。また、一度会社を設立した後、同じ人が別の会社を作った場合は、その都度、設立があったことになります。自社の状況を説明する際に、混同しないように注意してください。

創立とは、創業の中でも団体を立ち上げた場合を指す言葉

創立とは、創業の中でも、団体を立ち上げた場合を指す言葉です。

創立は、組織や機関、団体を初めて作り、事業を開始することを一般的に意味します。一方、創業は個人事業主も対象になります。

創立は、創業とは違って組織や機関、団体の存在を前提としていますが、設立のように、法人登記をしているかどうかは関係ありません。例えば、会社だけではなく、法人格のない非営利団体のような団体でも創立を使います。創業と設立、創立のそれぞれの違いを、正確に把握しておきましょう。

創業、開業、設立、創立の関係は、以下のように図示できます。

創業と起業の違いは、言葉が使用される時期

創業と起業の違いは、言葉が使用される時期です。例えば、「来年、創業する予定」といった文章よりも「来年、起業する予定」といった文章のほうが自然です。

創業は、事業を始めた後に用いる言葉といえます。事業を始める前に、未来の出来事を指して創業という言葉を使った場合、意図は伝わるかもしれませんが、人によっては違和感を持たれる可能性があります。事業計画書やプレゼンテーションなどの公式な場では、使い分けるようにした方が良いでしょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

法的に重要な意味を持つのは創業日よりも設立日

会社にとって法的に重要な意味を持つのは、創業日ではなく設立日です。

創業日は、開業届の提出や法人登記の有無を問わず事業を始めたタイミングを指すため、いわば自己申告であり、法的な意味はありません。その一方で、設立日は会社にとって、設立登記によって法人格を取得し、法人としての権利・義務が発生する日としての意味を持ちます。

例えば、会社について登記されている事項を証明する登記事項証明書にも、会社の設立日が記載されます。会社を設立する際は、創業日よりも設立日のほうが法的に重要な意味を持っていることを意識しましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

設立日を選ぶ場合は注意点がある

設立日は自由に選ぶことが可能です。設立日は登記申請日となるため、設立日としたい日を選びたいのであれば、その日に登記申請しましょう。ただし、設立日を選ぶ場合は、以下のような点に注意してください。

設立日は登記が完了した日ではない

会社の設立日は、法務局に登記書類を提出した日であり、登記が完了した日ではないので注意が必要です。会社を設立するには、登記申請書類を揃えて法務局で申請手続きを行い、申請に不備がなければ1週間~10日程度で登記は完了しますが、登記の効力の発生日は登記申請書類の提出日にさかのぼります。

会社の設立日は、提出方法によって以下のように異なります。設立日を選びたい場合は、提出方法も併せて検討しましょう。

登記申請書類の提出方法と会社設立日

- 窓口提出:申請した日

- 郵送提出:書類が到着した日

- オンライン提出:申請が受理された日(システムトラブルなどがなければ基本的には申請した日)

設立日によって法人住民税均等割の負担金額が変わる

設立日によって、地方自治体に支払う法人住民税の負担金額が変わる場合があるため、注意しましょう。

法人住民税は、法人税の税額をベースにして算出される法人税割と、資本金の金額や従業者数などに応じて税額が決まる均等割によって構成され、事業年度終了後に支払います。均等割は課税所得に関係なく計算されるため、赤字でも原則として納税しなければなりません。

均等割は、会社の事務所がその自治体にあった月数に応じて年間の税額を月割計算しますが、1か月のうち1日でも欠けている月は切り捨てとなります。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

創業日と設立日が一致しない会社もある

創業日と設立日が異なる会社もあります。創業と設立はそれぞれ異なる意味を持つため、会社の概要や沿革の紹介で用語を使い分けるケースが発生します。

例えば、個人事業主として創業してその後に法人化したケースでは、個人事業主として事業を始めた日が創業日で、その後に会社を設立した日が設立日です。また、室町時代や江戸時代に創業した老舗企業でも、創業時には法人制度がなかったため、創業後に法人化しているケースがあります。この場合、初代が商売を始めたと伝えられている日を創業日、法人制度ができてから法人化した日を設立日として区別します。

創業日と設立日が同じであれば、会社資料に表記するのは設立日だけで十分ですが、創業日から設立日まで何年も空いている場合は、設立日だけでは実際の事業実績を伝えられません。そのため、もし個人事業主として実績を積んでから会社を設立する場合は、会社概要や沿革については創業日を併記して説明するようにしましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

個人の創業には開業届の提出、会社の設立には5ステップの手続きが必要

事業を始める創業のために必要な手続きは、個人事業主と会社のどちらで事業を始めるかによって異なります。

個人事業主の場合、基本的には、税務署へ開業届を提出するだけです。その一方で、株式会社や合同会社を設立する場合は、以下のような手続きが必要です。

会社設立に必要な手続き

-

STEP1.事業計画書を作成する

-

STEP2.設立するための事前準備を行う

-

STEP3.定款を作成し、認証を受ける

-

STEP4.資本金を払い込む

-

STEP5.登記申請書類を作成し、申請する

STEP1. 事業計画書を作成する

会社の設立では、最初に設立の目的や理由を明確にしたうえで、事業計画書を作成しましょう。事業の内容やターゲット、販売方法、現実的な資金計画などを考え、事業計画書にまとめていきます。

事業計画書をスムーズに作成したい場合は、弥生の「創業計画をつくる」が便利です。業種ごとのフォーマットが用意されており、Web上の質問に答えていくだけで、具体性のある事業計画書を無料で作成できます。さらに、日本政策金融公庫の「創業融資」の申請に必要な「創業計画書」も同時に作成可能です。事業計画書を作る際は、「創業計画をつくる」の利用もご検討ください。

- ※事業計画書については以下の記事を併せてご覧ください

STEP2. 設立するための事前準備を行う

事業計画書を作成した後は、会社の概要の決定や実印の用意などの事前準備をする必要があります。会社の概要として決定しなければならない主な項目は、社名(商号)、事業目的、所在地、資本金、設立日、会計期間(事業年度)です。株式会社の場合は株主や役員の構成、合同会社の場合は社員や代表社員の構成も決めましょう。

また、基本事項が決まったら、会社の実印を作ることをおすすめします。会社の実印は、法務局に設立登記の申請をする際に同時に登録するのが一般的です。このとき、実印と一緒に、法人口座の開設に用いる銀行印や、請求書や納品書といった書類に押印する角印も作成しておくと手間がかかりません。

- ※商号や事業目的、資本金、法人登記時の印鑑登録については以下の記事を併せてご覧ください

- 会社名(商号)の決め方は?ルールやネーミングアイデア例を紹介

- 定款に記載する事業目的とは?書き方や記載例一覧を紹介

- 資本金の平均額はどれくらい?金額の決め方や目安、注意点を解説

- 法人登記に必要な印鑑の種類は?作っておくべき会社の実印を解説

STEP3. 定款を作成し、認証を受ける

STEP2まで完了したら、会社の概要を基に定款を作成し、株式会社では定款の認証を受けなければなりません。

定款とは、会社の憲法とも呼ばれる基本的なルールです。定款には、商号、事業目的、所在地といった会社概要に加えて、例えば、発行可能株式総数や株式の譲渡制限などを記載します。また、定款には紙の定款と電子定款の2種類があります。紙の定款では、会社の設立手続きで収入印紙代(4万円)がかかりますが、電子定款は不要です。

定款を作成したら、株式会社の場合は、作成した定款を公証役場に提出し、定款認証の手続きを行います。合同会社の場合は、定款認証は必要ありません。

- ※定款・電子定款の基礎知識や定款の書き方、認証手続きについては以下の記事を併せてご覧ください

- 定款とは?会社(法人)設立時に必要な定款の書き方・作成方法

- 電子定款のメリットや自分で作成する方法、認証方法を解説

- 定款の書き方は?記載事項ごとの書き方のポイントや注意点も解説

- 定款の認証とは?会社設立時の認証手数料や費用を解説

STEP4. 資本金を払い込む

定款の作成・認証が終わったら、資本金の払い込みを行います。会社法では資本金の下限が定められていないため、株式会社でも合同会社でも、資本金1円で会社を設立することも可能です。

ただし、資本金が極端に少ないと、事務所を借りる際の敷金・礼金や備品購入費といった費用のための資金が足りなくなるおそれがあります。最低限の資本金として、初期費用に運転資金3か月分を足した金額は、用意しておくと良いでしょう。

STEP5. 登記申請書類を作成し、申請する

資本金を払い込んだ後は、登記申請書類を作成し、法務局へ法人登記の申請を行います。登記申請時に提出する書類は会社形態によって異なりますが、設立登記申請書や定款、資本金の払い込みを証明する書面などは、株式会社でも合同会社でも共通して必要です。

法人登記の申請を行った日がその会社の設立日となるため、希望する設立日がある場合は、希望日に合わせて申請しましょう。

- ※会社設立手続きの詳細や必要書類、会社の設立日については以下の記事を併せてご覧ください

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立や個人の開業に必要な手続きを手軽に行う方法

会社設立や個人の開業に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生のかんたん開業届」です。

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。設立する法人形態によって異なる必要書類も、「弥生のかんたん会社設立」であれば、画面の指示に従うだけで自動的に選択されます。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。

「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、事業を開始する初年から青色申告で行いたい人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

創業と設立は、正しく使い分けよう

創業と設立は混同されがちですが、それぞれの意味は異なります。創業とは、個人、法人を問わず事業を開始することを指しており、設立とは、会社を作って法務局へ登記することです。

初めから法人を設立した場合は基本的に創業と設立は同じ日になりますが、個人事業主から法人化したような場合は、創業が先行する形となります。会社を設立後、自社の概要を第三者に説明する際には、創業と設立の違いを理解し、正しく使用するようにしましょう。

会社の設立手続きや個人の開業の手続きでお悩みの場合は、便利なクラウドサービスを活用するのがおすすめです。「弥生のかんたん会社設立」や「弥生のかんたん開業届」のような便利なサービスを上手に利用して、スムーズな起業を目指しましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。