賃金台帳とは?記載方法や給与明細との違いを解説

更新

賃金台帳は、労働者(従業員)を雇用する事業主に作成義務がある帳簿の1つです。また、記載項目が法的に定められていることから、転記不良や記載漏れは許されません。とはいうものの、事業主の中には事務コストの低減の観点から、「同じ賃金の書類なのだから給与明細があればいいのでは?」といった疑問をもつ方もいるかもしれません。

本記事では、賃金台帳に記載すべき内容と注意点、保存のルール、さらに賃金台帳と給与明細は兼用できない理由も説明します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

賃金台帳とは給与の支払状況を記載した書類のこと

賃金台帳は、労働者を雇用する使用者(経営者、事業主、個人事業主など)に対して、労働基準法第108条で作成が義務付けられている書類です。

賃金台帳に記載すべき内容は、従業員の氏名や性別、労働日数や賃金の計算期間、給与の支払い状況などで、労働基準法には「支払いの都度、遅滞なく記入」すべき旨が明記されています。

また、賃金台帳は労働基準監督署の調査時に優先的にチェックされる重要な帳票です。法律に従って正しく作成されていない場合、罰則が科される可能性があるため、十分な注意が必要です。

さらに、賃金台帳は労働者名簿や出勤簿と並んで「法定三帳簿」と呼ばれています。以下に法定三帳簿の概要と記載すべき項目を表でまとめますので、作成の際の参考にしてください。

| 帳簿の名称 | 記載すべき内容 | 労働基準法上 の表記箇所 |

|---|---|---|

| 労働者名簿 | ①従業員の氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所 ⑤従事する業務の種類 ⑥雇い入れ年月日 ⑦退職の年月日およびその事由(解雇の場合はその理由) ⑧死亡の年月日およびその原因 ⑨履歴 |

第107条 |

| 賃金台帳 | ①従業員の氏名 ②性別 ③賃金の計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥時間外労働 ⑦休日労働および深夜労働の労働時間数 ⑧基本給 ⑨手当やその他の賃金の種類ごとにその金額 ⑩労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額 |

第108条 |

| 出勤簿 | ①従業員の出勤日や労働日数 ②労働時間数 ③出社・退社時刻および休憩時間 ④時間外労働・休日労働・深夜労働を行った日付 ⑤時刻、時間数 |

第109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に該当 |

参照:法務省「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」

各地の労働基準監督署では、「ととのえましょう!法定帳簿」などの案内文を通じて、従来必須とされてきた法定三帳簿に加え、年次有給休暇管理簿を含む「労働基準法で定められた代表的な4帳簿」の整備を推奨しています。

参照:労働基準監督署「労働基準法で規定された代表的な4帳簿」

年次有給休暇管理簿は2019年4月から管理が義務付けられた書類です。

年次有給休暇管理簿について、こちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賃金台帳に記載する対象者

賃金台帳の記載対象となるのは、使用者(企業に限らず、個人事業主も含む)が雇用しているすべての従業員です。契約社員や正社員、パートやアルバイトなど、従業員の雇用形態によって賃金台帳への記載が不要になることはありません。たとえ雇用期間が1か月未満の日雇い労働者であっても、記載の対象として扱われます。

また、事務所や工場、店舗など複数の事業活動を行う場所で従業員を雇用している場合は、その場所単位で賃金台帳を作ることが義務とされています。ただし、事務作業を本社や特定の事業所で一括して行う場合は、事業所ごとの賃金情報が適切に管理・記録されていれば、一括管理も可能です。さらに個人事業主であっても、従業員を1人でも雇用していれば、賃金台帳を作成しなければなりません。

なお、役員については、会社と雇用契約を結んだ労働者ではありません。この場合は賃金台帳が必要ないと思われるかもしれませんが、役員報酬が支払われている限りは、社会保険の手続きを行う際に、賃金台帳の情報が必要になります。そのため、例えば社長1人だけの会社であっても、役員報酬の支給があれば賃金台帳を作成しなければなりません。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賃金台帳と給与明細の違い

賃金台帳と給与明細には、「従業員に支払う賃金(給与)に関して記載する書類」という意味では似た点があります。しかし、賃金台帳と給与明細は、必要とする目的や記載する内容、根拠となる法律が異なります。

賃金台帳は、賃金を支払う状況を記録するために、労働基準法に基づき、従業員を雇用する事業主に対して作成や保存が義務とされている書類です。

その一方で、給与明細は労働基準法には関係なく、所得税法によって、給与の支払者(使用者)が従業員に提示することが定められている書類です。つまり給与明細の目的は、従業員に対して給与額や控除額などを知らせることです。そのため賃金台帳とは異なり、雇用している側が給与明細を保存する義務はありません。

また、給与明細には、従業員の勤怠情報や給与の支給額、控除額などが記載されますが、賃金台帳に記載する法定項目が網羅されているわけではありません。つまり賃金台帳と給与明細は記載内容や目的が異なるため、兼用したりどちらかを省略したりすることはできません。

| 賃金台帳と給与明細の記載内容 | ||

|---|---|---|

| 賃金台帳 | 給与明細 | |

| 記載内容 |

|

|

| 法的根拠 | 労働基準法 | 所得税法 |

| 保存の義務 | 原則5年間(当分の間は3年間) | 不要 |

参照:厚生労働省「給与明細から労働条件について考える 」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賃金台帳に記載する必須項目

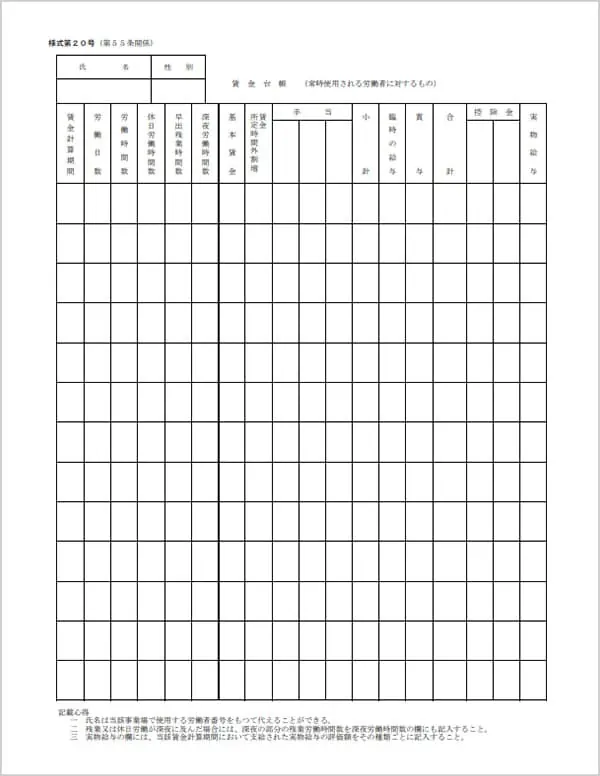

賃金台帳には、必ず記載しなければならないと定められている項目があります。しかしその一方で、必須とされる内容が記載されていれば書式は問題とされませんから、法や行政的に決まったフォーマットはありません。

厚生労働省のWebサイトにアクセスすると、賃金台帳のサンプル様式をダウンロードできるように用意されています。このサンプルを使用しなければならないわけではありませんが、常用労働者用と日雇い労働者用の2種類がありますので、賃金台帳作成時の参考にしてください。

また、以下では、賃金台帳への記載が必須とされている項目について言及します。

参照:厚生労働省「賃金台帳 様式20号(第55条関係)」

従業員の氏名と性別

賃金を支払った従業員の氏名と性別を記載します。社員番号などの情報があれば併記することでミスや漏れの防止に役立ちます。

賃金の計算期間

賃金の計算期間とは、給与計算の対象となる期間を指します。月々の給与の計算対象になる、開始日から締め日までの期間を記入しましょう。例えば、毎月20日締めの場合は「4月21日~5月20日」、月末締めなら「4月1日~4月30日」のようになります。

なお、日雇いの労働者の場合は、実際に働いた日を明確にするため、勤務した日付を記載する必要があります。

労働日数と時間数

賃金の計算期間のうち、該当する従業員が就労した日数と時間数を書き込む必要があります。ここで注意しなければならないのが、記入するのは就業規則などで定められた所定労働日数ではなく、従業員が実際に働いた実働日数・勤務時間であることです。残業や休日出勤なども含め、正確に記載しましょう。また、有給は実労働日数や実勤務時間に含まないため、有給休暇欄を設けて記載することが一般的です。

時間外労働や休日労働、深夜労働の労働時間数

労働時間数のうち「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日に働いた休日労働、22時から翌5時までの時間帯における深夜労働の時間数を記載します。

基本給や手当などの種類と金額

基本給の他残業や休日出勤で生じた割増賃金、賞与や会社が定める手当などの金額を記載します。時給制の場合、基本給は「時給×労働時間」となります。

手当については、通勤手当や住宅手当、役職手当など、種類別に分けて記載しましょう。

控除の項目と金額

所得税や住民税、社会保険料など、賃金から控除されるものを記載します。積立金や懇親会費用など、従業員との取り決めによって控除している項目がある場合は、併せて記載が必要です。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賃金台帳の無料エクセルテンプレート

弥生では、賃金台帳の無料エクセルテンプレートのダウンロードが可能です。社会保険料や所得税、住民税など賃金から控除される項目も記載できます。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賃金台帳の保存期間と保存方法

賃金台帳は労働基準法によって、一定期間の保存が義務付けられています。賃金台帳の作成にあたっては、保存期間と保存方法についてもしっかり確認しておきましょう。

保存期間

賃金台帳を保存するべき期間は、労働基準法第109条で5年間と定められています。労働基準法では、賃金台帳は「遅滞なく記入」することが求められており、頻繁に更新が必要な書類です。そのため、記入の対象期間が「どの時点から数えて5年間」なのかが重要なポイントとなります。

2020年4月1日施行の改正労働基準法では、賃金台帳の保存期間は、最後に記入した日から5年間と定められています。例えば、2025年1月末日に賃金台帳に対して何らかの記載を行った場合、2030年の1月末日まで保存する必要があります。

変更を加えた日がいつかわからなくならないように、更新するたびに日付を書き込んでおくことを習慣付けるとよいでしょう。

また、最後に記入した日より賃金を支払う日の方が遅い場合は、賃金の支払日を起点としてそこから5年間の保存が義務とされています。この期間を無視して早めに処分してしまったり、所在不明にしてしまったりすることは法令違反となります。

なお、以前は保存期間が3年とされていましたが、2020年4月の労働基準法改正により、保存期間が5年に延長されました。ただし、改正の経過措置として、2024年12月時点では保存期間が引き続き3年とされています。経過措置は、「当分の間」という期間の具体的な終了時期は明示されておらず、いずれ正式に5年に移行する可能性が高いと考えられます。そのため、早めに保存期間を5年に切り替える準備を進めておくと安心です。

さらに、賃金台帳と源泉徴収簿を兼用している企業の場合、保存期間は7年間となる点に注意が必要です。これは、源泉徴収簿が源泉所得税に関連する書類であるためです。なお、法律上は賃金台帳と源泉徴収簿は異なる書類であり、源泉徴収簿の作成自体は義務ではありません。しかし、従業員に正確な源泉徴収の内容を通知し、年末調整を行うために必要な書類であるため、賃金台帳と源泉徴収簿を兼用するケースが多く見られます。事業所によって対応が異なるため、使用者はご自身の事業所が該当するかどうかを一度確認しておくことをお勧めします。

保存方法

「台帳」という名称から、紙をとじた資料を想像する向きも多いかもしれませんが、賃金台帳は紙による保存でも電子データによる保存でも問題ありません。

しかし紙での保存は従業員数が増えるほど枚数が多くなり、その分とじる作業をしたり、保存場所を確保したり、必要なときに保管場所とデスクを往復するなどの手間がかかります。また、紙やファイルなどの消耗品に費用がかかるデメリットがあります。手書きする場合、管理が煩雑なだけでなく、記述ミスや転記不良のリスクは避けられません。また、データ入力した数値は統計や分析に活用できますが、紙への記入ではそのような拡張性は期待できません。

さらに、事務所や工場、店舗など複数の事業活動を行う場所で従業員を雇用している場合は、その場所単位で賃金台帳を作ることが義務付けられており、保存もその場所ごとに行う必要があります。ただし、事務作業を本社などで一括して行う場合、事業所ごとの賃金情報が適切に管理・記録されていれば、一括管理も可能です。その際には、各事業所で必要な情報を確認できるよう、適切な方法で共有・保管することが求められます。

これらの紙の帳簿だからこそ発生するデメリットを踏まえて、帳簿類を一括作成・管理できるシステムの導入を検討する事業主も少なくありません。

もちろん、電子的に賃金台帳を保存する方法にもデメリットがないわけではありません。例えば労働基準監督署の臨検があった際には、すぐにパソコンの画面に表示したり印刷したりして臨検の担当者に提示できるように機材をそろえておかなければいけません。また、データが紛失しないようバックアップをとったり、改ざん、漏えいなどが起こらないように、十分なセキュリティ対策を講じたりすることが求められます。

これらのことを踏まえると賃金台帳を電子データ管理に移行する場合、新たに導入するシステムには、操作性が高いことやセキュリティ対策が万全であることが求められます。

帳簿管理システムを導入する際は、使い勝手の良さや管理のしやすさ、セキュリティの高さなどを重視し、効率よく利用できるシステムを導入することをお勧めします。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賃金台帳作成の注意点

賃金台帳は労働基準法で作成および保存の義務がある書類です。雇用保険や各種助成金の申請時に必要となる場合があるほか、労働基準監督署の調査では必ず提示する必要があります。

雇用調整助成金などの申請時にも、賃金台帳のコピーを求められることがあります。助成金の申請では、企業が法令を遵守しているかどうか審査が行われるのが一般的で、その際に賃金台帳の記載内容が確認されます。賃金台帳がない、または不備があることで本来受け取れる助成金が認められない場合、企業にとっては大きな損失となるため、正確な記録と管理が重要です。

さらに、労働基準監督署の調査時にも賃金台帳は必須の書類です。不備があった場合には罰金が科される可能性もあり、これは助成金を受け取れない以上に大きなリスクとなります。そのため、賃金台帳の適切な作成と管理は企業にとって非常に重要です。

ただし、労働基準監督署の調査で賃金台帳に不備があった場合でも、直ちに罰金が科されるわけではありません。帳簿が未作成であったり、不記載があったりする場合には、一般的にまず是正勧告が行われます。その後、是正勧告に従わなかった場合や故意に違反した場合には、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

参照:法務省「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」

まずは正しい知識をもって賃金台帳の作成に取り組み、法律で決められた記載項目や保存方法を守りましょう。

また、賃金台帳は社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなど、全従業員分を作成する必要があります。法人格がない場合や個人事業主の場合は、賃金台帳の作成義務がないと思い込んでいる方もいるかもしれません。しかし、事業の形態に関係なく、従業員が1人でもいれば、賃金台帳を作成する義務が発生します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

賃金台帳は給与計算ソフトで作成できる

賃金台帳は、従業員を雇用しているすべての事業主に、作成と保存が義務付けられている書類です。記載項目や保存方法が法律で定められているため、賃金や手当の金額、労働日数、時間数などを正確に記載するには、毎月の給与計算をミスなく行うことが求められます。

賃金台帳を自動作成するなら、弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」が役立ちます。賃金台帳を自動作成できる他、給与明細や源泉徴収票のWeb配信もできるため、給与計算業務の手間や人的ミスが軽減されます。また、保険料率の変更にも自動で対応するため、給与計算のたびに最新の料率や法令をチェックする必要がありません。実際に、1998年の電子帳簿保存法の施行で賃金台帳の電子化が促進され、2020年4月1日施行の改正労働基準法では保存期間が延長されています。給与計算業務の効率化を目指し、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。