給与明細とは?明細書の見方をわかりやすく解説

更新

給与明細書とは、従業員に支払う給与の計算根拠を示す書類です。毎月の給与支給時には、給与明細書を作成して従業員に交付しなければなりません。

本記事では、給与明細書の役割や作り方、記載内容の見方のほか、よくある疑問とその答えなどをわかりやすく解説します。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

給与明細書とは給与の支給額や控除額、勤怠情報などを明記したもの

給与明細書は、従業員に支給する給与額や手当、社会保険料、所得税などの控除の金額と、勤怠情報について記載した書類です。

給与支払時に給与明細書を企業から従業員に交付することで、従業員側と企業側が認識している勤怠状況や給与額などに相違がないかを確かめられます。また、給与明細で給与支給額の根拠を示すことは、雇用する側とされる側の信頼関係を維持することにも役立ちます。

なお、給与明細書のフォーマットに法的な規定はありません。それぞれの企業が、必要事項を記載できる給与明細書を自由に作成できます。

給与明細書の発行は会社の義務

給与明細の発行は、企業の義務です。所得税法第231条には、「給与等(中略)の支払をする者は、(中略)支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない」と定められています。正社員、アルバイト、パートなど雇用形態にかかわらず、給与を支払う従業員に対しては、必ず給与明細書を交付しなければなりません。

また、給与明細書は給与の支払いの際に遅滞なく交付してください。給与明細を発行しなかった場合は、所得税法違反の対象として1年以下の懲役または50万円以下となるので注意しましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

給与明細書の発行方法

給与明細の発行方法は、紙と電子データの2種類あります。どちらも法的に認められた方法ですが、電子データで交付する場合は従業員の同意を得る必要があります。

紙の場合

紙で給与明細書を発行する場合は、給与支払日までに明細書を印刷して、従業員の名前が書かれた封筒に入れるなど、外から中が見えないようにして交付します。部署ごとにまとめて管理者に渡して配布してもらう方法や、人事総務部に取りに来てもらう方法などで従業員に配ります。

電子データ送付の場合

データで給与明細を交付する方法は、主にメール送信またはクラウド上からの配信です。クラウドシステムを利用する場合は、他人の明細が見えないように、従業員ごとのログインIDなどを設定して配信と確認ができるようにします。メールの場合は、各従業員に給与明細書を添付して送信しましょう。

給与明細の電子化についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

給与明細書の項目の種類と見方

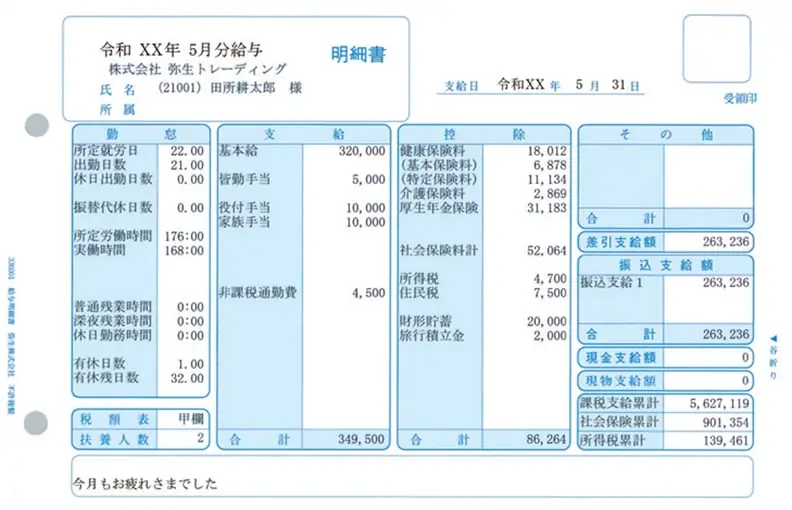

給与明細には、さまざまな情報が記載されています。フォーマットは企業によって異なりますが、ここでは、一般的によくある記載項目について内容を詳しくご紹介します。

勤怠

給与明細書の「勤怠」の項目には、給与の支給対象期間中の勤怠状況が記載されています。給与の締め日が毎月20日であれば、前月21日から当月20日までの勤怠です。

該当の期間中に勤務すべき日数が「所定就労日」です。そのうち、該当の従業員が出勤した日数が「出勤日数」です。通常、出勤日数、欠勤日数、有休日数を足すと、所定就労日と同一になります。

その他、該当の期間中の労働時間である「所定労働時間」と、実際に働いた時間である「実働時間」、さらに「残業時間」や「深夜残業時間」などについても明記されています。

支給

給与明細の「支給」欄には、給与の基本給、各種手当、残業代、欠勤控除といった項目別に、支給額が記載されます。

残業をした場合は、1時間当たりの給与に割増率を掛けた金額の手当が支払われます。割増率は、残業の種類に応じて下記のように変わります。

残業代の割増率

- 普通残業:25%以上(月60時間を超える場合は50%以上)

- 深夜残業(22時から翌5時までの残業):25%以上(残業が深夜に及んだ場合は、これに普通残業割増率25%を足した50%以上)

- 法定休日残業:35%以上(法定休日に深夜残業をした場合は、これに深夜残業割増率25%を足した60%以上)

残業手当の割増率についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

その他、一般的な手当には以下のような種類があります。手当はそれぞれの企業で独自に設定できるため、名称等は異なる場合があります。

給与明細に記載する主な手当の種類

- 皆勤手当:無遅刻無欠勤の従業員への手当

- 役職手当:部長や課長など役職に就いている従業員への手当

- 家族手当:扶養家族がいる従業員への手当

- 通勤手当:通勤に必要な公共交通機関の費用やガソリン代の手当(実費を支払う場合、距離に応じて非課税額が定められている)

- 住宅手当:従業員の家賃や家のローンへの手当

- 単身赴任手当:単身赴任先で1人暮らしをする従業員への手当

- 資格手当:特定の資格の取得や保持する従業員への手当

また、遅刻や早退、欠勤をした場合の「遅早控除」や「欠勤控除」も「支給」欄に記載されます。

手当についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

控除

給与明細の「控除」欄には、給与支給額から差し引く金額が記載されます。主な控除項目は、以下のとおりです。

給与明細に記載する主な控除項目

- 健康保険料:病気やケガ、それによる休業、出産、死亡に備える公的医療保険制度(健康保険に加入している会社の従業員は支払う必要がある)

- 介護保険料:介護が必要になった人を社会全体で支えるために創設された制度(40歳以上の健康保険に加入している従業員は支払う必要がある)

- 厚生年金保険料:会社に勤める従業員などが加入する公的年金制度(加入すれば自動的に国民年金に加入することになるため、将来は基礎年金と厚生年金の両方を受け取れる)

- 雇用保険料:失業した際の再就職の援助や給付、介護・育児による休業時の給付など、従業員の雇用維持や生活の安定を目的とした保険制度

- 所得税:その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が一定以上の場合に支払う税金

- 住民税:前年の所得が一定以上の場合に支払う税金(新卒の社員など、前年の所得が一定以下の場合は差し引かれない)

これらの他、企業独自の控除として、寮費や親睦会費、財形貯蓄などがあります。

勤怠、支給、控除以外に記載する内容

給与明細には、これまでご紹介した項目以外にも以下のような内容が記載されます。ただし、項目名は会社によって異なります。

給与明細に記載する主な勤怠、支給、控除以外の内容

- 給与明細の該当月:いつの明細なのかわかるように、「◯年◯月分」と記載される

- 支給日:給与が支払われる日

- 従業員の情報:氏名や社員番号など

- 差引支給額:総支給額から各種控除額を引いた、実際に支給される手取り額

- 課税支給累計:給与計算期間(1~12月)に支給された給与のうち、所得税などの税金がかかる対象となる金額(基本給と時間外労働、諸手当等手当)の合計

- 社会保険累計:その年(1~12月)に支給された給与から、差し引かれた社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の累計額

- 所得税累計:その年に支給された給与・賞与から、差し引かれた所得税の累計額

ほかにも、有給休暇残日数や、これまでの年間支払給与総額などを給与明細に記載することもあります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

一般的な給与明細作成の流れ

ここからは、一般的な給与明細作成の流れについてご紹介します。以下のとおり、6つの手順で行います。

1. 勤怠と控除に関連する書類を準備する

タイムカードなどの勤怠データと、従業員の社会保険料や住民税などがわかる書類を用意します。なお、社会保険料と住民税は、通常、年に1度しか変わりません。一度登録した後は、変更がなければ同じ金額を使用します。

2. 給与の締め日以降に勤務時間の集計をする

給与の締め日以降に、計算期間中の勤務時間を集計します。残業時間については、深夜や休日に該当するかどうかなどを含めてチェックする必要があります。併せて、遅刻や早退の有無のほか、有給取得や欠勤の有無についても確認しましょう。なお、締め日は会社ごとにあらかじめ定められています。

締め日の例

- 末締め翌月10日払い:1日から末日までの勤怠を取りまとめて、翌月10日に給与を支給

- 20日締め当月末日払い:前月21日から当月20日までの勤怠を取りまとめて、当月末日に給与を支給

3. 給与計算を行う

勤怠状況に応じて、給与額の計算を行います。まず支給額を計算して、その後で控除を計算し、支給額から控除額を引いて支払額を求めてください。

給与計算の方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

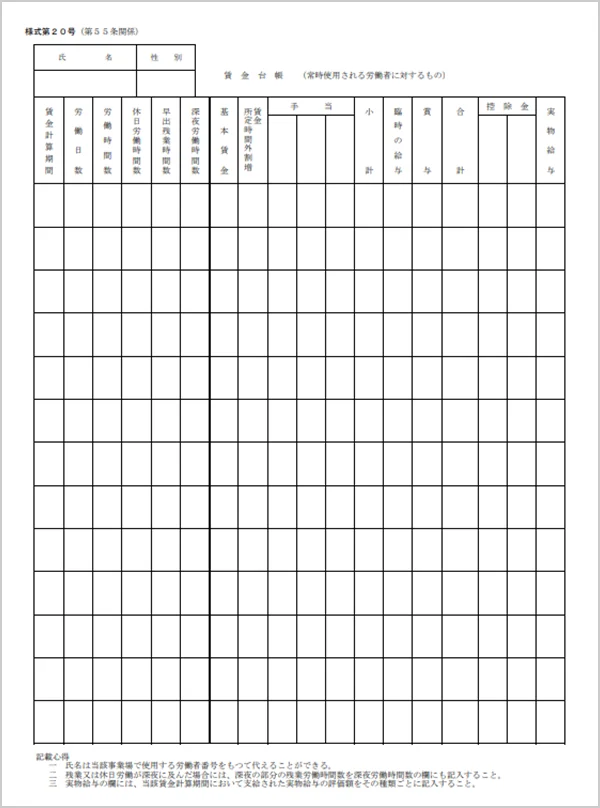

4. 賃金台帳を作成する

従業員の勤怠状況や給与の内訳を賃金台帳に記入します。賃金台帳は、法定3帳簿のひとつで、作成・保存の義務があるので必ず記載しましょう。賃金台帳には、以下の項目を記載する必要があります。

賃金台帳に記載する項目

- 従業員の氏名

- 性別

- 賃金の計算期間

- 労働日数

- 労働時間

- 時間外労働時間

- 深夜労働時間

- 休日労働時間

- 基本給、手当などの種類と金額

- 控除項目と金額

なお、賃金台帳は、各従業員1年分の給与の内訳が1枚の用紙で見られるように作成するのが一般的です。厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」では、下記のような賃金台帳の様式をダウンロードすることが可能です。

-

※厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)

」

賃金台帳についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

5. 給与明細書を作成する

賃金台帳を基に、給与明細書を作成します。給与計算システムなどを利用している場合は、入力内容に応じて自動的に給与明細書が出力されます。手入力の場合は、転記間違いに気を付けましょう。

給与明細の作成についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

6. 給与支給日までに従業員に給与明細書を交付する

給与支給日までに給与明細書を作成して、従業員に対して交付します。給与締め日から支給日までの日数に余裕がない場合、明細書の作成に手間取ると支給日までの交付が難しくなる可能性があります。効率良く計算を行えるようにしておきましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

給与明細作成時の注意点

給与明細を作成したら、出勤日数や残業時間が正しく表示されているか確認しましょう。また、残業時間に応じた残業代が正しく計算されているかどうかもチェックすべきポイントになります。

当月から手当や社会保険料率などが変更された場合も、正しく反映されているか確認してください。通勤交通費がきちんと非課税になっているかどうかも見ておくと安心です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

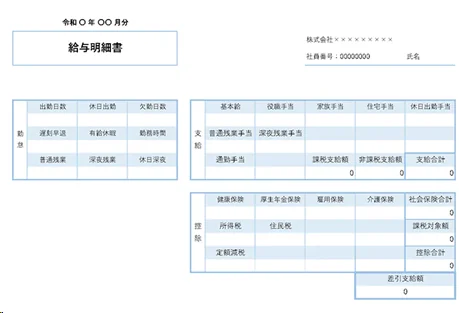

給与明細書の無料エクセルテンプレート

弥生では、給与明細書の無料エクセルテンプレートをダウンロードすることができます。業種を問わずに利用しやすい基本的なフォーマットになり、各項目の金額を打ち込むだけで、合計金額が自動計算されます。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。

弥生の給与明細書の無料エクセルテンプレートイメージ

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

給与明細書のよくある疑問

給与明細書に関して、よくある疑問とその答えをご紹介します。給与明細書の扱いや発行ルールについて悩んだときは、以下を参考にしてみてください。

Q. パートやアルバイトにも給与明細書の発行は必要?

パートやアルバイトでも、給与明細書の発行が必要です。給与を支給する全従業員に給与明細書を発行しましょう。

Q. 派遣社員の給与明細書はどうすればいい?

派遣社員の給与明細書は、派遣元の派遣会社が作成します。派遣社員を利用している派遣先企業が作成する必要はありません。

Q. 本人に渡せない場合はどうすればいい?

休職中や出向中などの理由で本人に直接給与明細を手渡しできない場合は、従業員の自宅などに明細を郵送しましょう。ただし、給与明細は信書に該当するため、普通郵便などの信書が送れる方法で送付する必要があります。

Q. 給与明細の内容を間違えた場合はどうしたらいい?

給与明細の間違いに気が付いたときは、速やかに該当の従業員に対してミスを伝え、謝罪しましょう。そのうえで、給与の支給額が不足していた場合は、当月中に追加で支払います。従業員の同意があれば翌月調整することもできますが、原則として給与は全額を当月中に支払わなければいけません。一方、多く支払った場合は、翌月の給与から差し引くといった対応が一般的です。ただし、この場合も従業員の同意を得る必要があります。

また、明細書は正しい金額のものを作成して、本人にも交付し直します。この際、賃金台帳の数字も正しいものに修正してください。

Q. 会社は給与明細書の控えの保存が必要?

給与を支払う事業者には、給与明細書の控えの保存義務がありません。保存していなかったとしても、法的に問題になることはないでしょう。とはいえ、給与明細書は企業が従業員に対して交付する書類の1つです。どのような書類を交付したのかを明確にするためにも、控えを保存しておくことをおすすめします。

なお、給与明細書の保存は義務ではありませんが、支給した賃金の内訳や労働時間などを記載した賃金台帳は、5年間(改正労働基準法の施行日以降、経過措置として当分は3年間)保存する義務があります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

給与明細書の作成は給与計算ソフトでミスなく効率的にできる

給与明細書は、従業員からの信頼を維持するための重要な書類です。しかし、手作業で作成するとなると、計算間違いや転記ミスが起こる可能性があります。給与明細や給与計算にミスが多いと、従業員から企業への信頼が失われかねません。正確な給与明細づくりを心掛けましょう。

手間をかけずにミスのない給与明細書を作成するなら、弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」がおすすめです。勤怠情報を入力すれば、あらかじめ設定したルールに基づいて給与支給額を自動計算し、給与明細書のWeb配信にも対応しています。給与計算業務や給与明細書作成に、ぜひご活用ください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。