雇用保険の手続き方法は?必要書類・手続きの流れなどを解説

更新

企業が新たに従業員を雇用する際には、さまざまな手続きが必要となります。雇用保険への加入手続きもその1つです。加入要件を満たす場合は必ず手続きを行わなければなりません。雇用保険は従業員の雇用の安定や生活保障にかかわる重要な制度であり、事業主は雇用保険法に基づき届け出の義務を負います。

特に、初めて従業員を雇用する個人事業主や創業間もない企業経営者にとっては、加入条件や手続きの流れがわからない場合もあるでしょう。本記事では、雇用保険の概要や企業・従業員双方の加入条件、必要書類、手続きの流れ、注意点について解説します。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

雇用保険は手続きが必要

雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を目的に創設された保険制度です。失業によって収入を失った方や、教育訓練を受ける方などを対象に失業等給付が支給されます。また、育児や介護のために休業した方、高齢により賃金が一定以上下がった方への給付に加えて、労働者の能力向上や失業予防、福祉の増進を目的とした取り組みも実施されています。

雇用保険の加入対象となる場合、事業者は雇用保険法に基づいて所定の手続きを行わなければなりません。未加入のままだと、労働者が不利益を被るだけでなく、事業者にも罰則が科されます。手続きの期限が定められているものもあるため、事前に確認し、漏れなく手続きを進めましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

雇用保険の加入条件

正規雇用の従業員に加え、パートやアルバイト、派遣社員でも、以下の2つの条件を満たす場合は雇用保険に加入する必要があります。

- 基本的な雇用保険への加入条件

-

- 31日以上引き続き雇用される見込み

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- ※2025年4月1日時点

ただし、両条件を満たしていても、学生は(夜間や定時制など一部の例を除いて)原則として雇用保険の被保険者となりません。

ここでは、企業(事業所)と従業員の雇用形態別に、雇用保険の加入条件について解説します。

企業(事業所)に対する加入条件

加入条件を満たす従業員が1人でもいる事業所は、一部の農林水産業を除いて、雇用保険の「適用事業所」となり、所定の手続きを行う必要があります。法人に加えて、個人事業主であっても従業員を雇用している場合は適用事業所です。

事業主は、加入条件を満たす従業員を、雇用保険に必ず加入させなければなりません。重要なポイントは以下の2点です。

-

- 対象となる従業員を雇用した時点で加入義務が発生すること

- 事業所単位で加入手続きを行うこと

ただし、一定の要件を満たす場合、個々の労働者が役務を提供する場所または施設(支店、営業所、出張所等)が独立した事業所と認められないとして、雇用保険事業所非該当の承認を受けていることがあります。この承認を受けた場合、これらの施設に勤務する従業員に関する雇用保険の手続きは、直近上位の主たる事業所(本社、支社など)で一括して行われます。非該当承認を受けるには「雇用保険事業所非該当承認申請書」と「事業所非該当承認申請調査書」を、非該当承認対象施設の所在地を管轄するハローワークに申請する必要があります。

なお、代表取締役などの役員や、事業主の家族である従業員は、原則として雇用保険の加入対象外です。これは、事業主と生計を同一にしているとみなされ、雇用保険の趣旨である失業による生活の安定という点において、加入の必要性が低いと考えられるためです。ただし、他の従業員と同じような雇用契約が結ばれ、勤務状況が第三者から見ても雇用関係が明確である場合には、加入対象となることがあります。

従業員に対する加入条件

正社員、パート・アルバイト、派遣社員など、雇用形態によって雇用保険の適用条件や手続きの流れが異なる場合があります。それぞれのケースについて理解を深めましょう。

正社員の加入条件

以下の2つの条件を満たす正社員は、雇用保険に加入する必要があります。

-

- 31日以上継続して雇用される見込み

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

ただし、学生は原則として被保険者にはなりません。なお、企業によっては、従業員の適性を判断するために試用期間を設ける場合がありますが、試用期間中であっても上記の条件を満たせば、雇用保険の加入手続きを行う必要があります。

パート・アルバイト従業員、派遣社員の加入条件

パート・アルバイト従業員や派遣社員も、以下の条件を満たす場合は雇用保険の対象です。

-

- 31日以上継続して雇用される見込み

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

ただし、学生を除きます。また、雇用期間が当初31日未満の予定であったとしても、その後契約更新が行われ、結果として31日以上継続することになった場合は、変更された時点で雇用保険の加入手続きが必要です。

パートの雇用保険について、こちらの記事で解説しています。

季節的に雇用する労働者の雇用保険の加入条件

季節的に雇用する労働者とは、特定の時期や気象条件に応じて短期間のみ雇用される労働者です。例えば、夏季限定の海水浴場の仕事や、冬の除雪作業などが該当します。以下の条件をすべて満たす場合、雇用保険の「短期雇用特例被保険者」に区分されます。

-

- 1年のうち4か月以上の雇用契約を結ぶ

- 1週間の所定労働時間が30時間以上

短期雇用特例被保険者が失業した場合、一般被保険者の基本手当(失業手当)に相当する「特例一時金」が支給されます。

日雇労働者の雇用保険の加入条件

雇用保険法において、「日雇労働者」とは以下のいずれかに該当する労働者を指します。

-

- 日々(1日単位)で雇用される者

- 30日以内の期間を定めて雇用される者

日雇労働者は、公共職業安定所(ハローワーク)で「雇用保険日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)」の交付を受ける必要があります。また、同じ事業主のもとで2か月続けて18日以上勤務した場合や、31日以上継続して雇用された場合は、一般被保険者または短期雇用特例被保険者として扱われることになります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

状況別・雇用保険の手続きと必要書類

従業員を初めて雇用する際には、「労働保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」を所定の期限内に労働基準監督署へ提出する必要があります。また、雇用保険の対象となる従業員ごとに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出し、交付された書類は適切に保管しなければなりません。

従業員が退職する際にも、雇用保険の手続きが必要です。この場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、従業員が失業手当を申請する際に必要な「離職証明書」を、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。

ここでは、状況別に必要な手続きと書類の内容を解説します。

初めて従業員を雇用するとき

事業主が初めて従業員を雇用する際は、雇用保険法に基づく加入手続きを行わなければなりません。各手続きには提出期限が設けられているため、迅速に対応することが求められます。必要な書類は、「労働保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」の3つです。

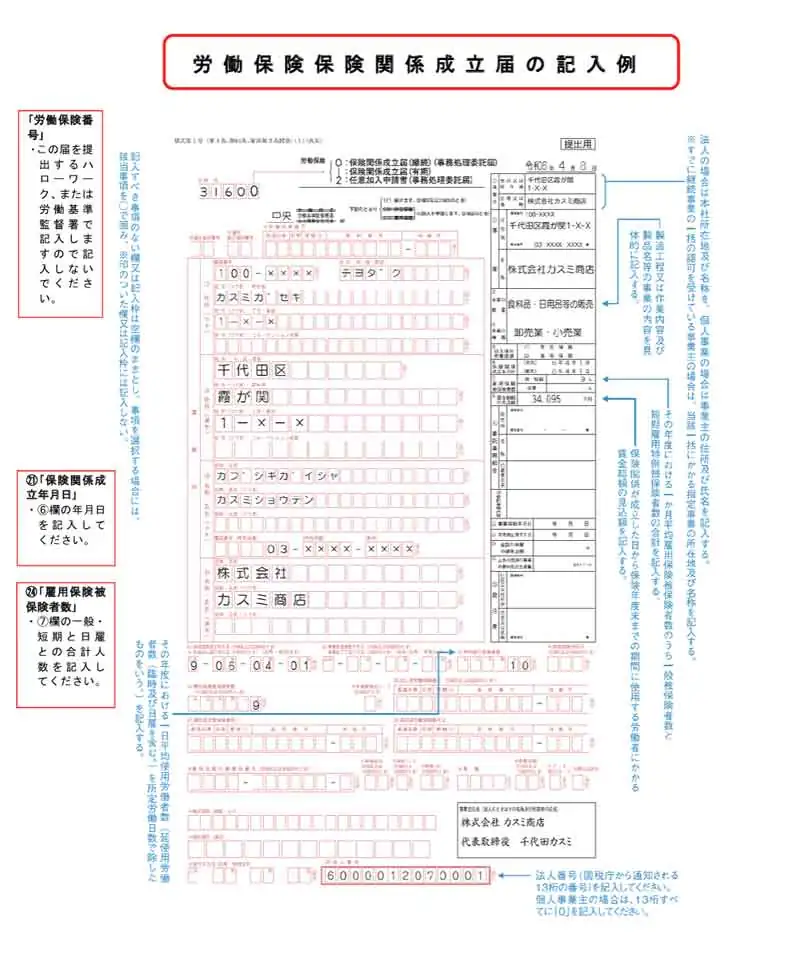

労働保険関係成立届

参照:厚生労働省「第3章 適用事業所についての諸手続」

労働保険関係成立届とは、事業所が労働保険(雇用保険・労災保険)に加入する際に必要な書類です。

初めて従業員を雇用する場合は、書類の冒頭にある「1:保険関係成立届(有期)」と「2:任意加入申請書(事務処理委託届)」を、二重線で消去しましょう。その後、記載項目に沿って、事業所の住所や名称(氏名)、会社の概要、保険関係成立年月日(適用事業所になった日)、常時雇用する従業員の人数、雇用保険の対象となる従業員数などを記載します。

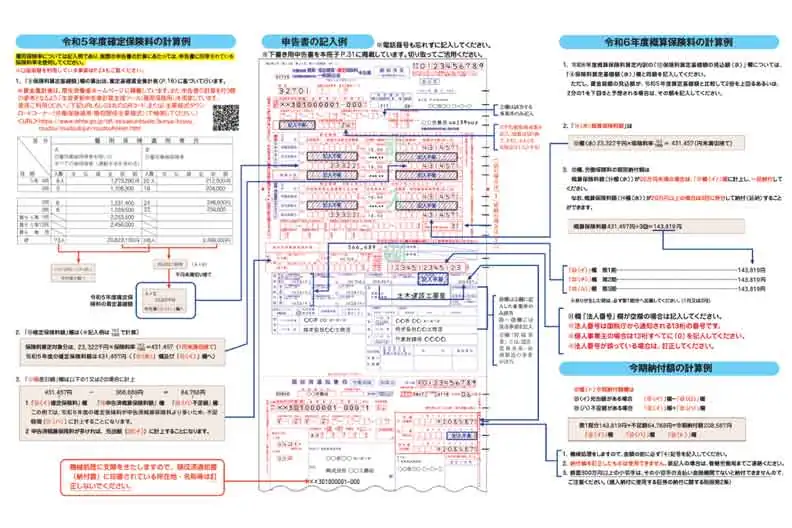

労働保険概算保険料申告書

参照:厚生労働省「令和6年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方」

労働保険概算保険料申告書は、労働保険の適用事業所となった年度の概算保険料を申告するための書類です。

概算保険料は、保険関係が成立した日からその年度末までの期間に従業員へ支払う予定の賃金総額に、保険料率を掛け合わせて算出します。申告と同時に、保険料の納付も行う必要があります。

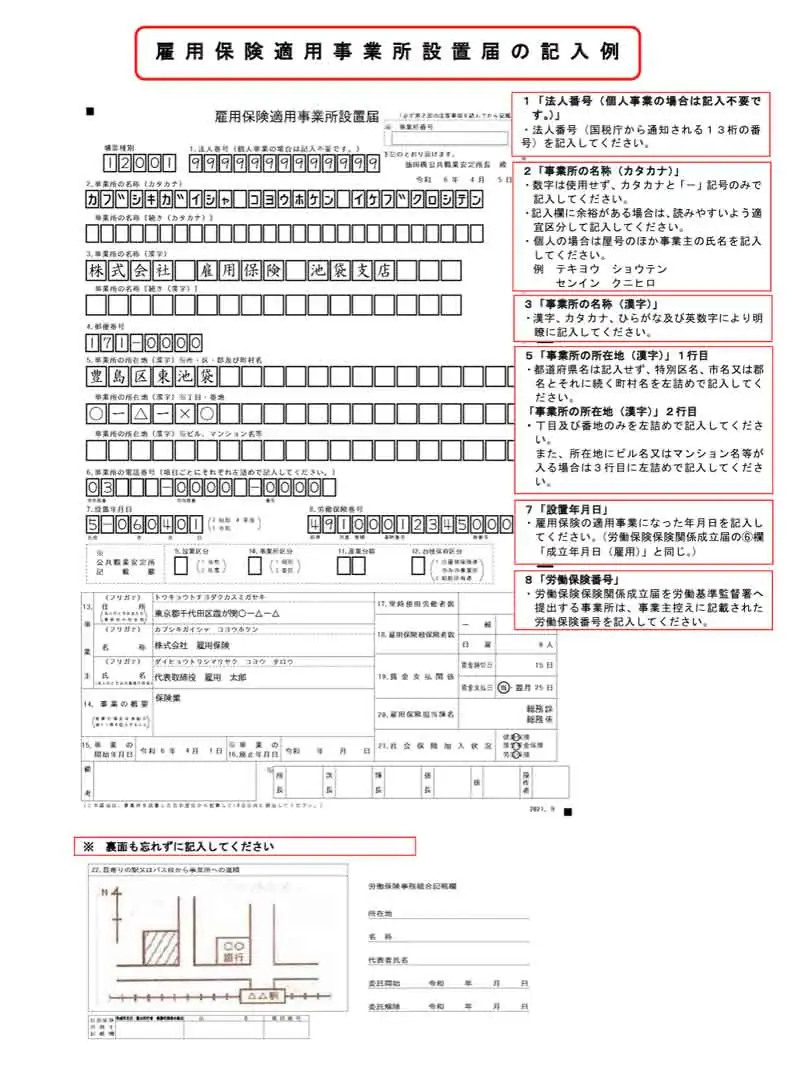

雇用保険適用事業所設置届

参照:厚生労働省「第3章 適用事業所についての諸手続」

雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険の加入条件を満たす従業員を初めて雇用した際に提出する書類です。労働保険関係成立届の提出後、雇用保険適用事業所設置届を管轄のハローワークに提出する必要があります。

法人番号、事業所の名称や住所、対象となる従業員の雇用日、会社の概要に加え、労働保険関係成立届に記載される労働保険番号を記入します。

従業員を雇い入れたとき

従業員を雇い入れた際には、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。書類に記載漏れや誤りがあると不受理になることがあるため、提出前に必ず内容を確認しましょう。

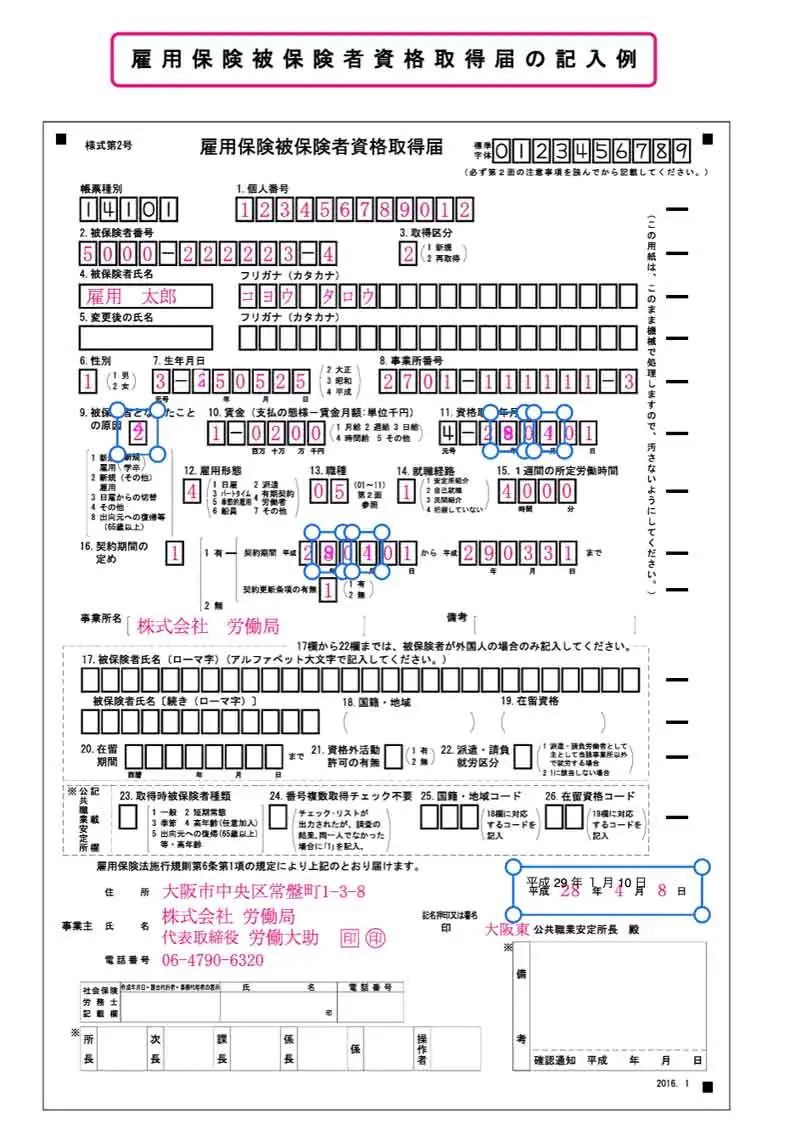

雇用保険被保険者資格取得届

参照:厚生労働省「雇用保険被保険者資格取得届の記入例」

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険適用事業所設置届と併せてハローワークへ提出する書類です。雇用保険への加入条件を満たす従業員を雇い入れた際には、その都度、雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。書類の様式は定期的に更新されるため、ハローワークのWebサイトなどで最新のものを確認しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届には、従業員の氏名や性別、個人番号(マイナンバー)、雇用形態、職種などに加え、その従業員の雇い入れ日や入社時点での賃金額も記載します。なお、被保険者番号は加入後に発行されるため、初めて加入する従業員の場合は空欄のままで問題ありません。また、対象となる従業員が初めて雇用保険に加入する場合や資格喪失から7年以上経過している場合、取得区分を「1 新規」、過去に雇用保険を取得している場合は「2 再取得」とします。

雇用保険被保険者資格取得届について、こちらの記事で解説しています。

従業員が退職するとき

雇用保険の手続きは、従業員を雇い入れるときだけでなく、退職時にも必要です。従業員が退職した場合、退職日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出します。ハローワークでの手続き完了後に発行される「離職票」は、速やかに退職者へ渡しましょう。

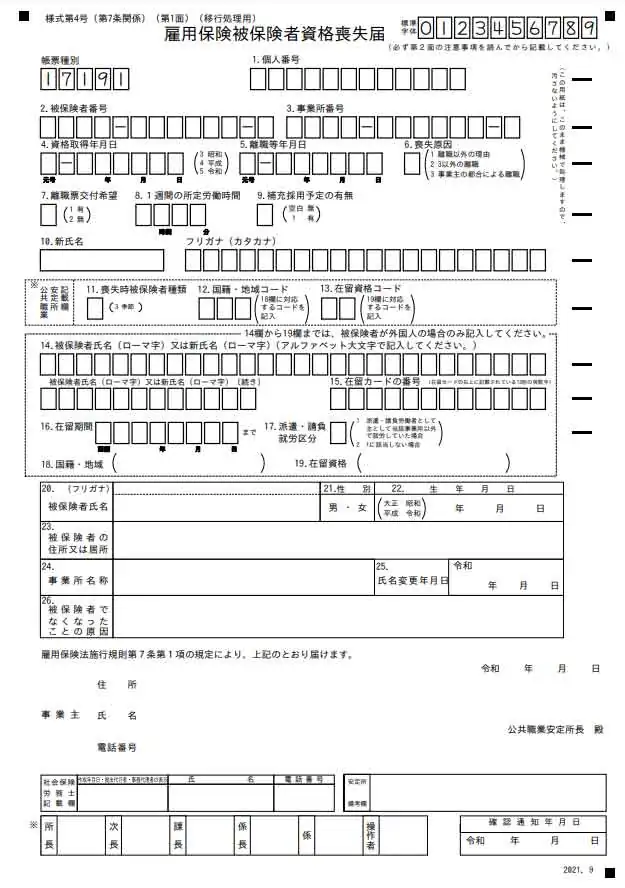

雇用保険被保険者資格喪失届

参照:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格喪失届」

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職したことをハローワークへ通知するための書類です。企業は、従業員が退職した場合に必要事項を記載し、期限内にハローワークへ提出する義務があります。

雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークのインターネットサービスからダウンロードが可能です。必要事項には、従業員の個人番号や被保険者番号、事業所番号、離職年月日、資格喪失の原因などを記載します。また、離職票の交付を希望する場合は「1有」、希望しない場合は「2無」を選択します。さらに、退職者の代わりに新たな人材を採用する予定がある場合は、補充採用予定欄に「1有」を記入します。

雇用保険被保険者資格喪失届について、こちらの記事で解説しています。

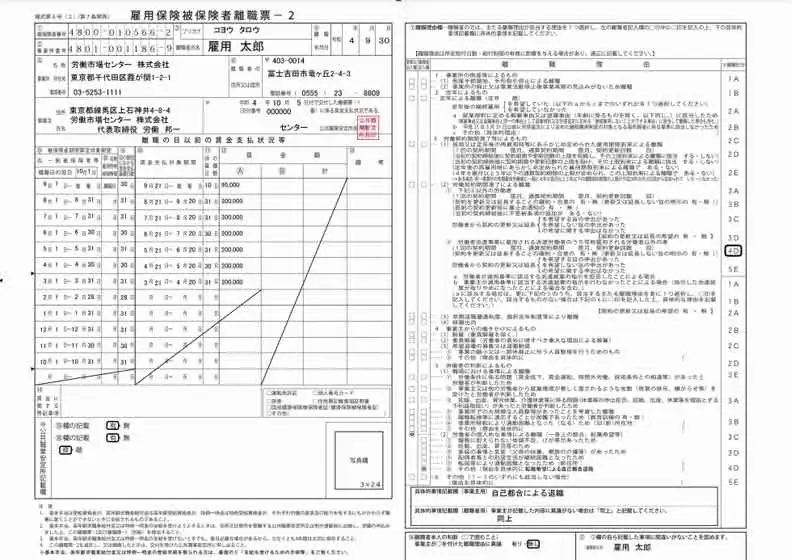

雇用保険被保険者離職証明書

参照:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き|記入例:雇用保険被保険者離職票-2」

雇用保険被保険者離職証明書は、ハローワークが「離職票」を発行するために必要な書類であり、雇用主が作成します。証明書には、退職者の被保険者番号、離職年月日、離職理由、被保険者期間算定対象期間、賃金支払対象期間などを記載します。

この証明書の内容に基づいて失業給付の金額や給付期間が決まるため、誤りのないよう慎重に記載しましょう。ただし、退職者が既に再就職先を決めており、失業保険の受給を希望しない場合でも、退職時の年齢が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず原則として作成する必要があります。60歳から64歳までの退職者が「高年齢雇用継続給付」を申請する際に離職票が必要となるためです。また、従業員が死亡した場合は作成の必要はありません。

2025年1月から、希望する退職者のマイナポータルに雇用保険被保険者離職票を送付するサービスが始まりました。これにより、従来の郵送手続きが不要となるため、利用を検討してみましょう。

離職証明書について、こちらの記事で解説しています。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

雇用保険の手続きの流れ

従業員を雇用する場合、事業主は必ず雇用保険への加入手続きを行わなければなりません。各手続きにはそれぞれ期限があるため、スムーズに対応することが大切です。

ここでは、雇用保険に加入するときの手続きの流れについて解説します。

1. 労働保険関係成立届と雇用保険適用事業所設置届を提出する

初めて従業員を雇用する場合、まず、従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内に、労働基準監督署へ労働保険関係成立届の提出が必要です。その後、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付します。その年度分の労働保険料は、労働保険関係が成立した日からその年度の末日までに、労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて算出します。

また、雇用保険の適用事業所になった場合は、適用事業所になった翌日を起算日として、10日以内にハローワークへ雇用保険適用事業所設置届の提出が必要です。

2. 従業員人数分の雇用保険被保険者資格取得届を提出する

雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇用したときは、その翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。雇用保険被保険者資格取得届は、従業員ごとに届け出なければなりません。また、雇用保険の対象となる従業員を雇い入れるごとに提出が必要です。

3. 交付された書類を適切に対応・保管する

加入手続きが済むと、「雇用保険適用事業所設置届事業主控」「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)」が交付されます。このうち、雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は、必ず従業員本人に渡しましょう。

また、雇用保険適用事業所設置届事業主控には、事業所ごとに付与される雇用保険の加入番号が記載されています。雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)と共に、大切に保管してください。なお、被保険者に関する雇用保険関連書類については、対象となる従業員の資格喪失から4年間の保管義務があります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

雇用保険の手続きでの注意点

雇用保険の手続きを行う際は、いくつかの重要な注意点があります。加入漏れが発生した場合の遡及手続きや未加入時の罰則規定に加え、外国籍の従業員を雇い入れる際の確認事項などを把握しておくことが大切です。事業主は、これらのポイントを理解し、適切に対応する必要があります。

加入漏れはさかのぼって手続きをする必要がある

雇用保険の加入対象となる従業員が未加入の場合は、加入要件を満たした日にさかのぼって手続きを行う必要があります。ただし、さかのぼれる期間は雇用保険料の徴収状況によって異なります。

雇用保険料を徴収していた場合は、徴収していたことが確認できる日までさかのぼることが可能です。その一方で、雇用保険料を徴収していなかった場合は、最長2年までしかさかのぼることができません。

遡及手続きを行う際には、次のような雇用の事実を証明する書類が必要です。

-

- 雇用契約書

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 出勤簿

雇用保険は労働者の生活の安定にかかわる重要な制度であり、加入漏れはトラブルの原因となる可能性があります。加入漏れがないよう、日ごろから従業員の加入対象条件を正しく確認しましょう。

参照:厚生労働省「~雇用保険の加入手続漏れの是正期間が変わります~」

雇用保険未加入は企業の義務違反となり罰則がある

雇用保険の加入条件を満たす従業員を加入させなかった場合、事業主は罰則の対象です。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。

なお、雇用保険の手続きの一部は電子申請が可能です。例えば、雇用保険被保険者資格取得届や雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書などはオンラインで提出できます。電子申請を活用すれば、手続きの手間や時間を削減できるため、業務の効率化にもつながります。積極的に導入を検討しましょう。

外国籍の方を雇い入れる際は在留カードを確認する

外国籍の従業員であっても、雇用保険の加入条件を満たせば事業主は加入手続きを行う必要があります。外国人を雇用する際は、必ず在留カードや旅券(パスポート)を確認し、以下の事項を正確に書類へ記載しましょう。

-

- 氏名(カタカナ表記)

- 在留資格

- 在留カード番号

- マイナンバー

特に、カタカナ表記の氏名とマイナンバーを記載する際には、情報が一致しているか確認し、記載漏れや誤記入がないよう注意を払いましょう。

また、外国人労働者を雇い入れた場合や離職させた場合は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する義務があります。この届け出は、雇用保険の手続きとは別に必要なものです。忘れずに提出しましょう。ただし、雇用保険被保険者となる外国人の場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで、外国人雇用状況の届出も行ったものとみなされます。それに対して、雇用保険被保険者とならない外国人は、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。

参照:厚生労働省「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

雇用保険手続き後の保険料計算には給与計算ソフトが便利

雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇用した場合、事業主は適切に加入手続きを行う義務があります。雇用保険への未加入は罰則の対象となります。加入条件を正しく理解し、スムーズに手続きを進めましょう。

従業員を雇用保険に加入させた後は、毎月の給与から雇用保険料を徴収し、納付する業務が発生します。しかし、近年の雇用保険法の改正により、保険料率の変更や電子申請義務化などの影響で手続きは複雑化しています。こうした煩雑な業務を効率化するためにおすすめなのが給与計算ソフトの活用です。

「弥生給与 Next」なら、労務業務の各種手続きを電子申請で行えます。雇用保険料の自動計算や社会保険料の控除額計算も可能で、給与計算業務の大幅な効率化につながります。また、各種手続きも電子申請に対応しているため、担当者の負担を軽減できます。

プランによって利用できる機能が異なるため、自社のニーズに合ったプランを確認し、「弥生給与 Next」の導入を検討してみてください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。