入社承諾書とは?企業にとってのメリットや記載項目、注意点を紹介

更新

入社承諾書とは、内定者が企業への入社を承諾し、入社意思を示す重要な書類です。内定者が入社承諾書に署名・捺印し返送することで、企業は、内定の意思確認を行えることで安心して入社準備を進められます。しかし、「法的な拘束力があるのか」「どのような項目を記載すべきか」「内定辞退を完全に防ぐことができるのか」と疑問に思う担当者も少なくないでしょう。

本記事では、企業における入社承諾書のメリットや、記載すべき項目、作成・運用するうえでの注意点を詳しく解説します。入社承諾書を適切に活用し、スムーズな入社手続きにお役立てください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

入社承諾書は内定者が入社意思を示す書類

入社承諾書は、企業から内定を受けた内定者が「入社する意思がある」と正式に表明するための書類です。企業にとっては内定者の意思確認の手段として活用されます。

一般的に「内定」とは企業と応募者双方で雇用条件に合意し、労働契約の成立が見込まれる状態を指します。しかし、選考に合格して内定を出しただけでは、本当に入社してもらえるか企業側は確信を持てません。そこで入社承諾書を送付し、入社の意思を文書で確認するのです。

入社承諾書の内容は、新卒採用でも中途採用でも内容に大きな違いはありません。ただし、新卒採用の場合は、予定どおり卒業できない場合は内定を取り消す等の旨を条件に盛り込むケースが多いでしょう。

入社承諾書の作成は義務ではない

入社承諾書は、法律で作成が義務付けられている書類ではありません。作成するかどうかは企業ごとの判断に委ねられています。ただし、内定者にとっては内定の事実を正式な書面で確認できるため、安心感を得られるというメリットがあります。

その一方で、企業にとっても、入社承諾書を取り交わすことで内定者の入社意思が明確になり、各種手続きをスムーズに進めやすくなります。また、内定辞退を防ぐ効果も期待できるため、法的な義務がなくても多くの企業で活用されています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

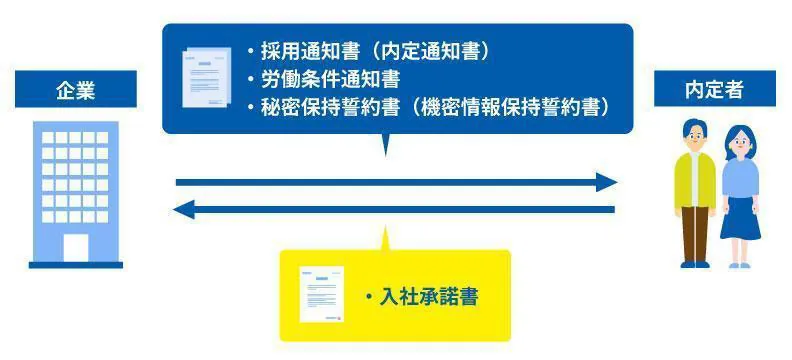

入社承諾が確認できたら送付する書類

内定者の入社意思が確認できた段階で、企業は入社日までに必要な書類を送付します。具体的には、以下のような種類があります。

-

- 採用通知書(内定通知書)

- 労働条件通知書

- 秘密保持誓約書(機密情報保持誓約書)

内定者は書類を受け取ったら内容を確認し、承諾する場合は入社承諾書に署名・捺印して企業に提出します。また、入社承諾書の返送を促す、すなわち入社の意思を後押しするには返送用封筒の同封も効果的です。書類を送付する場合は、内定者が安心して手続きを進められるよう配慮しましょう。

なお、近年では雇用契約書や入社承諾書といった書類をクラウド上で取り交わす企業も増えており、電子署名の活用によって手続きの効率化と履歴管理の一元化が進んでいます。また、書類の印刷や郵送、保管などのコスト削減も可能です。

「弥生給与 Next」は、入社手続きをオンラインで完結できる機能を備えています。

入社前から従業員専用ページを登録でき、自動作成した雇用契約書をWeb上で取り交わすことが可能です。また、内定者は自分のスマホやPCから入社に必要な情報を登録できます。さらに雇用保険や健康保険の資格取得届なども電子申請できるため、行政への提出もスムーズに行えます(※)。

【全ての機能を無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

- ※ご契約のプランによって利用できる機能は異なります。

従業員の入社前後に必要な書類や手続きなどの業務について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

採用通知書(内定通知書)

採用通知書(内定通知書)は、企業が応募者に対して採用の意思を正式に伝えるための書類です。法的義務はありませんが、入社後の認識のズレを防ぐために発行するのが一般的です。採用通知書には、選考への応募や面接への参加に対するお礼、採用が決定した旨の通知、入社予定日や勤務地、採用職種などの基本情報を記載します。

また、入社までに提出が必要な書類やその提出期限、同封する書類(入社承諾書、労働条件通知書、誓約書など)についても案内します。さらに、企業名や代表者名、発行日、担当者の連絡先なども明記しておくと親切です。

労働条件通知書

労働条件通知書は、雇用契約を開始する際に必ず作成する書類です。労働基準法第15条に基づき、交付が義務付けられており、企業が労働者を雇用する際に、賃金や労働時間、業務内容などの労働条件を明示することが求められます。また、雇用形態にかかわらず、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどすべての従業員に対して交付する必要があります。

労働条件通知書は、労使双方が条件を正しく理解し合うために欠かせない書類です。採用が決まったら、労働者が安心して入社準備を進められるようできるだけ早い段階で交付するのが望ましいでしょう。また、原則として書面で交付が必要ですが、労働者が希望する場合は電子メールやSNSのメッセージなどでの交付も認められています。

労働条件通知書の役割、具体的な記載事項や記入例などについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

-

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法

」

秘密保持誓約書(機密情報保持誓約書)

秘密保持誓約書(機密情報保持誓約書)は、従業員が業務上知り得た企業の機密情報を外部に漏らさないことを誓約する書類です。顧客情報や取引内容、技術情報、経営戦略など、企業が秘密とする情報の範囲を明確に定めることが大切です。

また、情報の複製や社外持ち出しの禁止、目的外利用の禁止、万が一漏えいが発生した場合の速やかな報告義務なども盛り込まれます。さらに、在職中だけでなく退職後も秘密保持義務が継続することや、違反した場合の損害賠償責任についても明記されるのが一般的です。

なお、同様に機密情報を扱う書類として「秘密保持契約書」があります。こちらは、企業間や企業と個人事業主など、複数の当事者間で秘密保持の義務を相互に取り決める形式の契約で、誓約書と使い分けられることがあります。目的や関係性に応じて、どちらを用いるかを検討することが重要です。

いずれの場合も、内容に不備があると十分な保護が難しくなるおそれがあるため、実態に即した形で丁寧に作成し、署名・捺印による確認を行うことが望まれます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

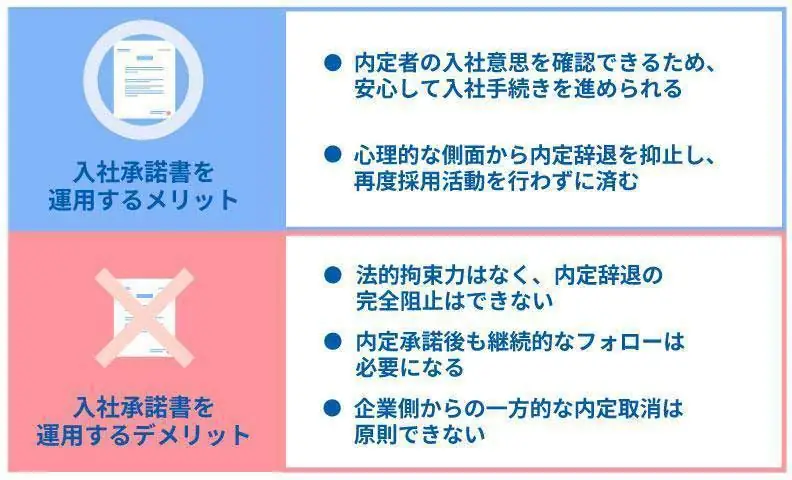

入社承諾書のメリット

入社承諾書の作成は義務ではないものの、多くの企業が用意する理由として、主に「内定者の入社意思を確認する」「内定辞退者を減らす」という2つのメリットが挙げられます。

内定者の入社意思を確認する

企業が入社承諾書を用意するメリットの1つは、内定者の入社意思を明確に確認できる点です。新卒採用、中途採用にかかわらず、求職者の多くは並行して複数の企業に応募しています。しかし、面接で「第一志望」と答えたとしても本心は異なる場合も少なくありません。また、他社と迷っており、入社を決めかねているかもしれません。しかし、企業には、内定者が入社すると想定しさまざまな準備を進めておくことが求められます。

内定通知だけでは内定者の意向を判断しきれない中、入社承諾書によって「特別な理由がない限り入社する」という内定者の意思を確認できれば、企業は安心して入社手続きを進められます。

内定辞退者を減らす

入社承諾書を求めるもう1つのメリットは、内定辞退者を減らす効果が期待できる点です。人材採用には、求人広告費、説明会費用、面接にかかる人件費など、多大な時間とコストがかかります。せっかく内定を出しても、入社直前で辞退されてしまうと採用求人費のコストが無駄になるだけでなく、再度採用活動を行う必要が生じ、事業計画にも悪影響が出かねません。

書面で入社を承諾し、署名・捺印する行為は、内定者自身にとっても改めて入社への意思を固め、責任感を高めることにつながります。入社承諾書に法的な拘束力はないものの、心理的な側面から内定辞退の抑止力として大きな役割を果たします。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

入社承諾書の記載項目と例

入社承諾書は法律で定められた書類ではないため、書式に決まりはなく自由な形式で作成できます。

一般的に入社承諾書に記載される主な項目は、以下のとおりです。

-

- 内定を承諾した日付(空欄にしておき、内定者が記載する)

- 宛名(企業名と代表取締役社長の氏名)

- 内定承諾の意思を伝える本文

- 誓約内容とその誓約内容が履行されなかった場合には、内定が取り消される場合があることの記載

- 内定者本人の氏名・住所

- 就業規則に定めた範囲の保証人氏名・内定者との関係

中でも、特に重要なのが「内定承諾の意思を伝える本文」と「誓約内容」です。これらは企業と内定者双方の認識を明確にし、円滑な関係構築にも役立ちます。

内定承諾の意思を伝える本文の例

入社承諾書には、内定者が内定通知を受け取り、入社を承諾する旨を明確に記載します。具体的には「私、(内定者氏名)は、令和◯◯年◯◯月◯◯日付で、貴社に入社することを承諾いたします。」といった文言が一般的です。さらに、企業によっては「貴社からの内定通知をいただき、誠にありがとうございます。貴社の一員として貢献できるよう努めてまいります。」のように、入社への意欲や決意を簡潔に加えるケースもあります。

誓約内容の例

入社承諾書には、内定者が入社にあたって守るべき事項を誓約する内容を記載します。例えば、「住所や連絡先など提出書類の内容に変更があった場合は速やかに連絡する」「無断で入社を拒否しない」「会社から指示された書類は期日までに提出する」といった項目が一般的です。また、企業によっては「会社の就業規則や社内規定を遵守する」「人事異動や業務命令に従う」「秘密保持義務を守る」など、入社後に従うべきルールを明記するケースもあります。

さらに、内定者側の理由による内定取り消しの可能性に備えて、「内定取消事由に該当する場合、内定が取り消されても異議を申し立てない」といった内容を盛り込むとよいでしょう。多くの場合、入社承諾書か内定通知書のいずれかに具体的な内定取消事由を明記することが推奨されています。

内定取消事由の例

内定取消事由は企業によって異なりますが、一般的に以下のようなケースが挙げられます。

-

- 病気やケガなどで就業が困難になった場合

- 提出書類に虚偽が判明した場合

- 犯罪行為またはそれに類する行為を犯した場合

- 新卒採用の場合、予定どおりに卒業できなかった場合

- 入社に必要な資格や免許が取得できなかった場合

- 企業の経営状況が著しく悪化した場合

これらの内定取消事由は、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合に限り、適法と認められます。ただし、実際に内定を取り消す際は、その事由が本当に該当するかどうか慎重な判断が求められます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

入社承諾書に関する注意点

内定者の入社意思確認や内定辞退を抑制する目的はあっても、入社承諾書には法的な拘束力はありません。内定者が入社承諾書を提出したとしても、他の第一志望の企業から内定を受諾したことで、その後に内定辞退の申し出をすれば民法上でも認められます。それらを踏まえ、次に説明する注意点をよく理解して対応しましょう。

入社承諾書で内定辞退は阻止できない

企業側は、入社承諾書の提出をもって「入社が確定した」と考えがちですが、内定者の中には最終的な進路が決まるまで、とりあえず提出する人もいるでしょう。入社承諾書には法的な拘束力がないため、提出後であっても内定辞退は可能です。抑止効果はあるものの、辞退を完全に防げるわけではありません。

内定とは、応募者と企業が一時的に合意している状態ですが、内定承諾後の辞退は入社後の退職と同様に、14日前までに申し出があれば法的な問題はありません。入社承諾書が提出された後であっても、入社日の14日前までに内定者から辞退の連絡があれば内定辞退は可能です。

民法627条1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定しています。

-

引用:e-Gov 法令検索「民法

」

入社承諾書の受領後もフォローを行う

企業は、内定者から入社承諾書を受け取った後も、安心せず継続的なフォローが求められます。特に、内定承諾から入社日までの期間が空いてしまうと、内定者の気持ちの揺れや不安や迷いが生じる可能性も出てくるでしょう。内定者のモチベーションを保ち、内定辞退を減らすためにも、企業側の姿勢を示すことが大切です。例えば、次のような対策があります。

-

- Web社内報やSNSでの情報配信

- 入社までの手続きに関するフォローメール

- 個別面談の実施

- 社内見学会や内定者懇親会の開催

- 社員との交流イベント

- 内定者どうしの親睦会

- 入社前のインターンや短期アルバイト

内定者の不安を解消し、意欲の高い状態で入社してもらえるよう、内定者との積極的なコミュニケーションを心がけましょう。

入社承諾書の有無にかかわらず企業からの内定取消はできない

入社承諾書の有無に関係なく、企業が内定通知を出した後は、原則として企業側から内定を取り消すことはできません。内定辞退が「退職」に当たるのに対し、内定取消は「解雇」と同じ扱いとなるため、原則的に正当な理由のない一方的な取消は認められません。

内定取消が認められるのは、客観的かつ合理的な理由がある場合に限られます。例えば、健康上の理由で就業が困難になった場合や、重大な経歴詐称が発覚した場合などが該当します。こうした内定取消事由は、後のトラブルを防ぐためにも、内定通知や入社承諾書であらかじめ具体的に示しておくことが求められます。

内定が決まったら速やかに送付する

内定通知書や入社承諾書などの書類は、内定が決まったら早めに送付することが求められます。正式な書類が届くことで、内定者は安心して入社の準備ができるようになります。特に他社の内定と迷っている場合は、迅速な対応が入社意思の後押しにつながります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

入社承諾書受領後の手続きには弥生給与 Nextを活用しよう

入社承諾書は、企業にとって内定者の入社意思を確認する重要な書類です。入社承諾書を受領し、内定者が無事に入社したら、次に行うべきは社会保険や雇用保険への加入手続きです。特に、健康保険と厚生年金保険の加入手続きは、従業員の入社日から5日以内という提出期限が設けられているため、迅速な対応が求められます。

また、従業員を雇用すると、入社初日から給与の支払いが発生します。まず、給与計算システムへ入社した従業員の氏名や住所、扶養親族の有無などを登録しなければなりません。給与計算には基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、各種控除など、複雑な要素が絡むため、正確性と専門知識が求められます。

入社後のさまざまな手続きをスムーズに行うには、「弥生給与 Next」の活用がおすすめです。「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています。また、内定者との入社手続きのやり取りや資格取得届などの提出をオンラインで完結できる機能も備えています。自社に合ったツールを活用して、業務を効率よく進めましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。