産前産後休業取得者申出書とは?作成方法や注意点などを解説

更新

「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業中の社会保険料を免除してもらうために必要な書類です。提出時期が出産前か出産後かで記入内容が若干異なるため、確認のうえで記入するようにしましょう。

本記事では産前産後休業取得者申出書の作成方法を、実際の記入例も掲載しながら詳しく紹介します。また、社会保険料が免除される期間の注意点についても詳しく解説していますので、併せてお役立てください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

産前産後休業取得者申出書とは社会保険料の免除に必要な書類のこと

産前産後休業取得者申出書は、従業員から産前産後休業(産休)取得の申請があった際、事業主が社会保険料を免除してもらうために必要な書類です。

従業員の給与から毎月差し引かれる厚生年金保険料や健康保険料(40歳以上なら併せて介護保険料)は労使折半なので、企業は従業員の給与から控除した保険料に、事業主負担分を加えて納付しなければなりません。これらの社会保険料は、産前産後休業(産休)取得の申請をすることで、被保険者(従業員)・事業主共に産前産後休業期間中の支払いが免除されます。

ただし、社会保険料の免除の適用を受けるには、産前産後休業取得者申出書を日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に提出しなければなりません。その期限は、産前産後休業中か、産前産後休業終了日からひと月以内と定められています。

なお、社会保険についてはこちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

産前産後休業とは?

産前産後休業とは、出産前および出産後の女性労働者が取得できる休業制度です。一般的には産休と呼ばれ、母体保護の観点から労働基準法で定められています。産前産後休業は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての女性従業員に適用されます。なお、出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩を指し、早産や死産、流産や人工妊娠中絶も含みます。

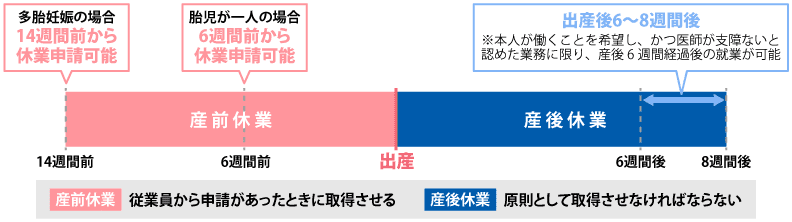

産前産後休業は以下のように、「産前休業」と「産後休業」に分かれます。

産前休業

出産予定日を含む産前6週間(双子や三つ子といった多胎妊娠の場合は14週間)以内に女性従業員から休業の申出があれば、企業はその女性従業員を働かせてはなりません。なお、出産予定日と実際の出産日が違った場合、産前休業の期間は出産した日までとなります。

-

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法

」(第65条第1項)

産後休業

企業は、産後8週間を経過していない女性従業員を就業させてはなりません。ただし本人が働くことを希望し、なおかつ医師が問題ないと認めている業務であれば、産後6週間経過後の就業が可能です。

なお、産前休業とは異なり、産後休業を取得させることは企業の義務です。たとえ本人からの希望であっても、産後6週間以内の女性を働かせた場合は労働基準法に抵触する可能性があります。

-

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法

」(第65条第2項)

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

産前産後休業取得者申出書の作成方法

ここからは、女性従業員から産前産後休業の申出があった際に必要な、産前産後休業取得者申出書の作成方法を解説します。なお、産休中の給与の有無にかかわらず、産前産後休業取得者申出書は必ず提出しなければなりません。

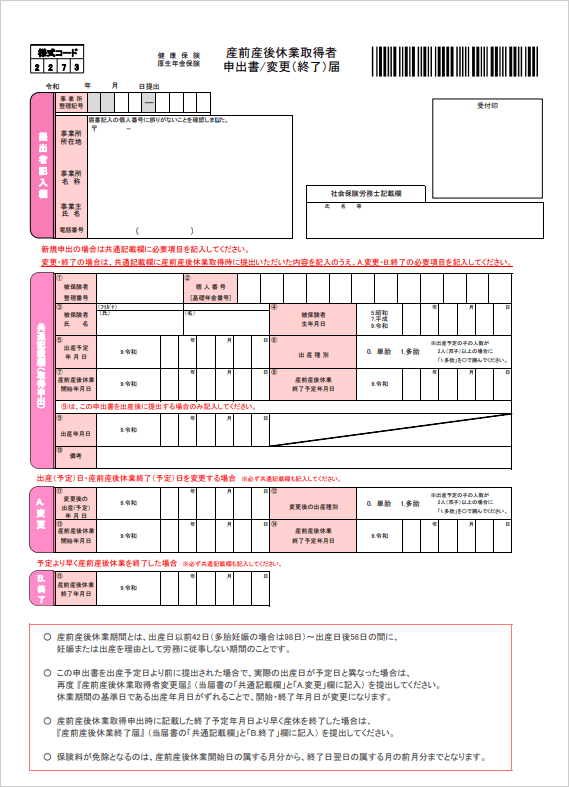

産前産後休業取得者申出書の書式

産前産後休業取得者申出書の用紙は、日本年金機構のWebサイトよりダウンロードが可能です。書式は、PDF版とExcel版の2種類があります。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

-

参照:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

」

産前産後休業取得者申出書の記入事項

産前産後休業取得者申出書の主な記入事項は、以下のとおりです。

-

- 被保険者整理番号

- 個人番号(基礎年金番号)

- 被保険者の氏名・フリガナ・生年月日

- 出産予定年月日

- 出産種別(出生児の人数)

- 産前産後休業の開始年月日・終了予定年月日

- 出産年月日(出産後に提出する場合のみ)

特に個人番号や被保険者整理番号は重要な情報なので、マイナンバーカードや基礎年金通知書、健康保険証などを確認し、誤りのないように注意しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

パターン別の産前産後休業取得者申出書での注意点

産前産後休業取得者申出書は、提出時期が出産前か出産後かによって、記入内容が一部異なります。申出書を記入するうえでの注意点を確認し、作成してください。

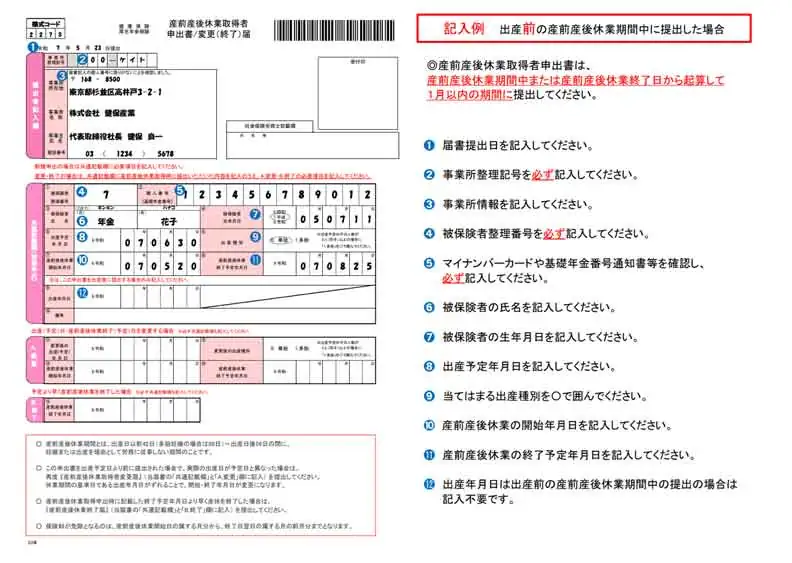

出産前に産前産後休業取得者申出書を提出する場合

出産前に手続きをする場合は、産前休業開始後に必要事項を記入したうえで、産前産後休業取得者申出書を提出します。

なお、産前に申出書を提出した場合でも、実際の出産日に変更が生じることがあります。その場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の「A. 変更」欄に実際の出産日などを記入し、再度書類を提出します。このとき、共通記入欄の記入漏れのないように心がけることが望まれます。

出産前に産前産後休業取得者申出書を提出する場合の記入例

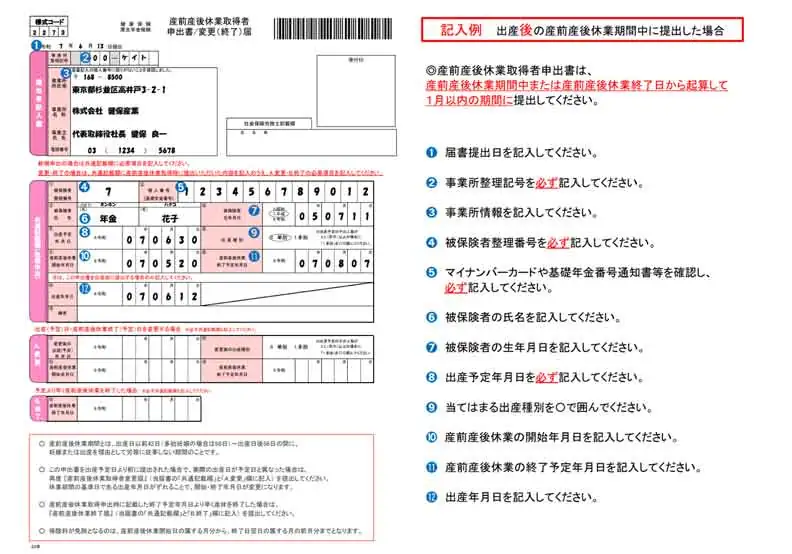

出産後に産前産後休業取得者申出書を提出する場合

出産後に申出書を提出する場合は、実際の出産日を確認のうえ、必要事項を記入して提出します。出産後の提出となるため、変更手続きは不要です。

なお、産前産後休業取得者変更(終了)届と、産前産後休業取得者申出書は同じ用紙です。

出産予定日と実際の出産日が同じであれば、産前産後休業取得者変更(終了)届の提出は不要です。

出産後の手続きでは、産前産後休業取得者申出書を提出します。期限は産前産後休業の終了日からひと月以内で、出産予定日ならびに実際の出産日の記入が必要です。

出産後に産前産後休業取得者申出書を提出する場合の記入例

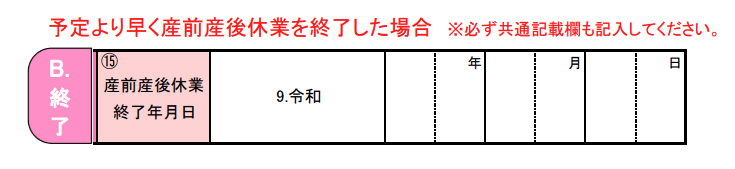

産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合の注意点

産前産後休業取得者申出書で届け出た終了予定日より前に産前産後休業を終了した場合、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。用紙の共通記入欄に記入のうえ、申出書の下部にある「B. 終了」欄に実際の産休終了年月日を記入して提出します。

期限内に産前産後休業取得者申出書を提出できなかった場合の注意点

産前産後休業取得者申出書の提出期限は被保険者の産前産後休業期間中、もしくは産前産後休業の終了日から数えてひと月以内です。

もし提出期限を過ぎても、産前産後休業取得者申出書は受理されます。ただしその場合は、遅延の理由書と被保険者が休業していることが確認できる書類(出勤簿や賃金台帳など)の添付が必要です。提出が遅れると事務負担が増える可能性があるため、早めに対応しましょう。

出勤簿については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

産前産後休業取得者申出書の提出先と提出方法

産前産後休業取得者申出書の提出先は、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所です。提出方法は、電子申請、郵送、窓口への提出のいずれかとなります。

なお、窓口で提出できるのは、年金事務所に持ち込んだ場合のみです。日本年金機構の事務センターは、持ち込み不可なので、事前の確認をおすすめします。

電子申請の場合は、以下の方法があります。

-

- 行政情報のポ―タルサイト「e-Gov」より申請

- 「弥生給与 Next」などのソフトを使用した申請(ソフトを使用した場合でも、API連携で「e-Gov」経由で申請することになります)

ソフトを利用する方法では、社員情報の自動反映や申請データの一括作成が可能なため、手作業によるミスや手間を大幅に削減できます。さらに、申請履歴の管理や複数人分の処理もスムーズに行えることから、業務の効率化や一元管理を図りたい場合に有効です。

また、協会けんぽ(全国健康保険協会)ではなく健康保険組合に加入している場合は、日本年金機構と併せて加入先の健康保険組合にも提出が必要です。提出方法は、各健康保険組合にご確認ください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

産前産後休業の保険料免除期間

ここからは、出産や育児によって休業した場合における、社会保険料の免除期間について解説します。

原則として産前産後休業に伴う社会保険料の免除期間は、休業を開始した月から終了日の翌日が属する月の前月までです。

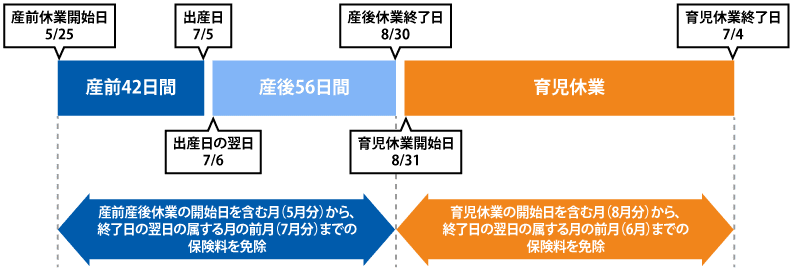

例えば、女性従業員が5月25日から産前休業を取得して、7月5日に出産、7月6日から8月30日まで産後休業を取得したケースを考えてみましょう。この場合、保険料の免除期間は、5~7月となります。

なお、5月26日から産前休業を取得し、7月6日に出産、8月31日まで産後休業をした場合は、保険料の免除期間は5~8月です。保険料が免除されている期間中も、被保険者資格は保有したままで変更はありません。また、年金額の計算にあたっては、免除期間も保険料を納付したものとして扱われます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

育児休業の保険料免除期間について

育児休業とは、産後休業の後に子供の養育のために取得できる休業のことです。育児・介護休業法に規定があり、原則として子供が1歳になるまで(やむを得ない事情がある場合は2歳まで)、男女問わず2回まで分割して取得が可能です。

育児休業を取得している期間も、産前産後休業と同様に社会保険料が免除されます。そのためには企業が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に提出しなければなりません。また、取得期間や開始日・終了日によって社会保険の免除期間が異なる点についても、以下で詳しく解説します。

また、育児休業についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

育児休業の開始日と終了日が違う月にある場合

育児休業に伴う社会保険料の免除期間は、開始月より終了日の翌日が属する月の前月までで、産前産後休業と同じです。

例えば、従業員が5月25日から8月30日まで育児休業を取得した場合、5~7月が保険料の免除期間となります。それに対して、5月25日から8月31日まで取得した場合は、保険料の免除期間は5~8月です。

育児休業の開始日と終了日が同じ月にある場合

育児休業の免除期間は、原則として終了日の前日が属する月の前月までです。しかし、育児休業の開始日と終了日が同月内にある場合は例外です。

同月中に14日以上育児休業を取得したときは、期間内に月末が含まれていなくてもその月の社会保険料は免除されます。例えば、育児休業の開始日が8月10日で終了日が8月25日であれば、8月分の社会保険料が免除となります。

-

参照:日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

」

14日ルールの適用可否早見表

14日ルールとは、上述したように同月内に14日以上育児休業を取得すると、月末をまたがなくともその月の保険料が免除になることです。このルールは、令和4年10月の育児・介護休業法の改正によって加わりました。

改正前は「月末時点で育児休業を取得していれば、その月の社会保険料が免除される」というルールが適用されていました。しかし、例えば5月31日だけ育児休業を取得した場合は5月分が全額免除される一方で、5月1日〜30日まで休業した人は一切免除されないという不公平が生じていました。

この不均衡を解消するため、社会保険料の免除条件が緩和され、新たに「14日ルール」が導入されました。

14日ルールが適用される詳しい条件については、以下の早見表を参考にしてください。

| 育児休業の取得期間 | 社会保険料の免除期間 |

|---|---|

| 月末を挟み、2か月にわたって14日間取得 (例:8月20日~9月4日) |

開始月分のみ免除 |

| 月末を挟まず、同月内に14日間取得 (例:8月1日~8月14日) |

該当月分を免除 |

| 同月内に月末を挟まず7日間ずつ2回に分けて取得 (例:8月1日~8月7日、8月10日~8月17日) |

合算して14日間とみなし、該当月分を免除 |

賞与の保険料の取り扱いについても改正されました。育児休業等を連続して1か月(暦日で計算)を超える期間取得しており、当該期間中に賞与が支給された場合に限り、賞与に係る社会保険料が免除されるようになりました。1か月以内の育児休業期間中に支払われた賞与については免除の対象にはなりません。

-

参照:日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

適切な労務管理で保険料免除の手続きをスムーズに

産前産後休業取得者申出書は、定められた期間内に事業主が日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に提出しなければなりません。従業員から産前産後休業の申出があった場合は、迅速な手続きが必要です。

産前産後休業取得者申出書は、提出時期や取得時期のタイミングにより記入内容や社会保険の免除期間が異なるため、事前にあらかじめ把握しておくことが推奨されます。突然の申請にも慌てずに対応するには、日々の適切な労務管理が重要です。

労務管理をスムーズに行うには、「弥生給与 Next」の導入がおすすめです。自社に合ったツールを活用して、労務管理の効率化を目指しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。