週30時間未満の従業員も社会保険に加入する?計算方法や必要な対応

更新

社会保険の適用範囲が広がり、これまで対象外だった週30時間未満で働くパート・アルバイトも、条件を満たせば社会保険への加入が必要になります。

特に2024年10月からは、従業員数51人以上の企業が「特定適用事業所」として新たに社会保険の適用対象となり対応が求められています。さらに、2025年6月には「106万円の壁」撤廃を含む年金改革法案が成立し、現在は2026年10月をめどに、実際の施行を待つ段階です。

本記事では、社会保険の適用拡大による要件の変更点から、社会保険料の計算方法、さらには企業が取るべき具体的な対応までを詳しく解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

社会保険の範囲拡大による要件の変更点

社会保険制度は、働き方の多様化やパート・アルバイトの増加に対応するため、近年その適用範囲を大きく広げてきました。特に2022年10月と2024年10月の法改正により、短時間労働者でも社会保険に加入できるケースが増えています。

2025年6月現在で、社会保険の加入対象となる主な要件は以下のとおりです。

-

- 週20時間以上働く契約のパート・アルバイト

- 残業や通勤手当、家族手当、皆勤手当などを除いた月額賃金が8万8,000円以上

- 2か月を超えて雇用される見込みがあること

- 昼間学生でないこと

- 従業員数が51人以上の事業所

この要件は、今後も法改正によって変わる可能性があるため、事業主・従業員共に最新の情報を確認しましょう。

特定適用事業所の要件が51人以上まで引き下げ

特定適用事業所とは、「1年のうち6か月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等」を指します。

もともとパート・アルバイトの短時間労働者が社会保険に加入する義務が生じるのは、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業でしたが、法改正により段階的に要件が引き下げられました。2022年10月以降は101人以上、そして2024年10月以降は51人以上の企業が対象となっています。

この「被保険者数」は、フルタイムの労働者や共済組合員を含みますが、短時間労働者はカウントしません。法人の場合は同一法人番号の全事業所の合計人数、個人事業所の場合は事業所単位で判断します。特定適用事業所に該当した場合、所定の要件を満たす短時間労働者にも社会保険加入義務が生じます。

-

参照:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

」

1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の労働者が対象

社会保険の加入対象者となるのは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、その企業のフルタイム従業員の4分の3以上で、かつ月額賃金が8万8,000円以上のパート・アルバイトです。この「4分の3基準」を満たす場合、事業所の規模に関係なく社会保険への加入が義務付けられます。

例えば、正社員の週所定労働時間が40時間であれば、週30時間以上働くパート・アルバイトが該当します。なお、週30時間未満でも、週20時間以上かつ月額賃金8万8,000円以上など、その他の要件を満たす場合は、社会保険の加入義務が生じることがあります。これは、事業所が「特定適用事業所」に該当する場合です。特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上いる企業を指します。特定適用事業所では、短時間労働者(いわゆる「週20時間以上」のパート・アルバイトなど)も社会保険加入の対象となります。

2か月を超える雇用の見込みがある労働者が対象

以前は、社会保険の加入要件として「雇用期間が1年以上見込まれること」が必要でしたが、法改正により2022年10月からは「2か月を超える雇用の見込みがある場合」に変更されました。これにより、2か月を超えて雇用される予定のパート・アルバイトや有期契約社員は、他の要件(週20時間以上勤務、月額賃金8万8,000円以上、昼間学生でないことなど)と併せて社会保険への加入が必要となります。

また、当初の雇用契約が2か月以内であっても、雇用契約書に「契約更新の可能性がある」と明記されている場合や、同一の条件による契約で過去に契約更新の実績がある場合は、契約開始時から社会保険の加入対象となります。

-

参照:厚生労働省・日本年金機構「社会保険適用拡大ガイドブック

」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

【週30時間未満のパート・アルバイト】社会保険料の計算方法

週30時間未満で働くパート・アルバイトでも、社会保険の加入要件を満たす場合は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が発生します。社会保険料は、入社時に決定される標準報酬月額で基準が決まり、その後、通常は年に一度、定時決定によって標準報酬月額の見直しが行われます。ここでは、短時間労働者の社会保険料がどのように計算されるのか、基本的な流れを解説します。

社会保険料の計算に使う標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を計算する際の基準となる金額です。主に毎年4月~6月の3か月間に支払われた給与(基本給や各種手当など)の平均額を基に算出し、その金額を、全国健康保険協会(協会けんぽ)が毎年都道府県ごとに設定する等級区分に当てはめて決定します。標準報酬月額は、健康保険料は1~50等級、厚生年金保険料は1~32等級に分類されています。

標準報酬月額に含まれるのは、基本給の他、残業手当、通勤手当、家族手当、役職手当などです。年3回以下の賞与や日当、退職手当など一時的な収入は含まれません。

標準報酬月額は、1年に一度の「定時決定」や、報酬額が大きく変動した場合の「随時改定」で見直されます。決定された標準報酬月額に保険料率を掛けることで、実際の社会保険料が算出されます。

標準報酬月額について、こちらの記事で解説しています。

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料は、「標準報酬月額×18.3%」で計算します。例えば、標準報酬月額が8万8,000円の場合は、88,000円×18.3%=16,104円となります。この保険料は会社と従業員が半分ずつ負担し、従業員分8,052円を給与から控除し、会社が同額を加えて日本年金機構(年金事務所)へ納付します。

厚生年金保険料率は2017年9月以降「18.3%」で固定されており、2025年6月現在も変更はありません。念のため、計算時には日本年金機構の最新の保険料額表を確認しましょう。

-

参照:厚生労働省「厚生年金保険料額表

」

参照:厚生労働省「厚生年金保険料率の引上げが終了します」

健康保険料の計算方法

健康保険料は、「標準報酬月額×健康保険料率」で計算します。健康保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)では都道府県ごとに異なり、毎年見直されています。2025年(令和7年)3月分(4月納付分)からの埼玉県の健康保険料率は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合9.76%です。

例えば、標準報酬月額が8万8,000円の場合、88,000円×9.76%=8,588.8円となります。健康保険料は会社と従業員が半分ずつ負担し、8,588.8円÷2=4,294.4円が従業員の負担分です。実際の給与計算では端数が50銭以下の場合切り捨て、50銭超の場合は切り上げるため、4,294円を従業員から控除し、同額を会社が負担して納付します。

なお、協会けんぽのサイトには、都道府県別の健康保険料額が示されています。

-

参照:全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

」

介護保険料の計算方法

介護保険料は、40歳から64歳までの従業員(介護保険第2号被保険者)が対象となり、「標準報酬月額×介護保険料率」で計算します。介護保険料率は年度ごとに見直されており、2025年度(令和7年度)は全国一律で1.59%です。

例えば、標準報酬月額が8万8,000円の場合、88,000円×1.59%=1,399.2円となります。介護保険料も会社と従業員が半分ずつ負担し、1,399.2円÷2=699.6円が従業員の負担分です。給与計算時は端数が50銭以下の場合切り捨て、50銭超の場合は切り上げるため、700円を従業員から控除し、同額を会社が負担して納付します。

年度によって料率が変動するため、毎年最新の料率を確認してください。

-

参照:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について

」

雇用保険料の計算方法

広い意味での社会保険の中には、労働保険も含まれます。労働保険のうち、労災保険料は事業者が全額負担することになっています。従業員と会社が負担し合うのは雇用保険です。雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の継続雇用が見込まれる昼間学生以外の従業員が加入対象となります。

雇用保険は標準報酬月額ではなく、月の賃金(給与や賞与)に雇用保険料率を乗じて算出します。雇用保険料率は事業の種類によって異なり、一般、農林水産・清酒製造、建設に分類されます。労働者と事業者の負担の割合も事業の種類により異なることに注意しましょう。

-

参照:厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

週30時間未満の従業員の社会保険料計算方法

短時間労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、会社が負担する社会保険料はどれくらいになるのでしょうか。2025年の最新料率を使って、以下の条件でシミュレーションします。

- 勤務地・在住:東京

- 所定労働時間:1日5.5時間(うち30分休憩)、週5日

- 月収:12万円(時給1,200円から算出)

- 標準報酬月額:11万8,000円

【2025年の料率】

- 健康保険料率(東京):9.91%

- 厚生年金保険料率:18.3%

会社負担分の計算例は以下のとおりです。

- 健康保険料:118,000円×9.91%÷2=5,847円

- 厚生年金保険料:118,000円×18.3%÷2=10,797円

合計で、健康保険と厚生年金保険の会社負担分は16,644円となります。なお、40歳以上の場合はさらに介護保険料(1.59%)が加算されます。

-

参照:全国健康保険協会「協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について

」

参照:全国健康保険協会「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

週30時間未満の従業員を雇う事業所に必要な対応

社会保険の適用範囲が拡大されたことで、週30時間未満で働くパート・アルバイトを雇用する事業所も、一定の条件を満たす場合には社会保険加入の義務が生じます。ここでは、企業側に求められる対応について解説します。

従業員の中に社会保険加入の対象者がいるかを確認する

まず、従業員一人ひとりの所定労働時間や賃金、雇用期間、学生かどうかなどを個別に確認し、社会保険の加入要件(週20時間以上、月額賃金8万8,000円以上、2か月を超える雇用見込み、昼間学生でないこと)を満たしているかをチェックします。要件を満たす短時間労働者がいた場合は、社会保険への加入手続きを進める必要があります。また、加入対象者が増えることで会社の社会保険料負担も増加するため、事前にコストの試算も行いましょう。

加入対象者の把握や管理には、一覧表や管理シートを活用し、説明の進捗も記録しておくとスムーズです。なお、事業所の社会保険加入状況は日本年金機構の「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」でも確認できます。

要件を満たすなら特定適用事業所該当届を提出する

直近1年のうちに厚生年金保険の被保険者数が6か月以上で51人以上の場合、特定適用事業所に該当します。また、直近11か月のうち51人以上の月が5か月ある場合には、日本年金機構から「特定適用事業所に該当する可能性がある」旨の通知が送付されます。要件を満たす場合は、「特定適用事業所該当届」を該当した事実の発生から5日以内に日本年金機構の事務センターに郵送、電子申請、または管轄の年金事務所の窓口まで持参しましょう。

法人の場合は同一の法人番号を有するすべての適用事業所を代表する本店や主たる事業所が、個人事業所の場合は各事業所が提出します。

また、特定適用事業所に該当したことで新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者がいる場合は、「被保険者資格取得届」も併せて提出する必要があります。なお、事業所が特定適用事業所に該当するにもかかわらず届出をしていない場合でも、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付され、制度上は自動的に特定適用事業所として取り扱われるようになっています。

-

参照:日本年金機構「特定適用事業所該当・不該当の手続き

」

社内で社会保険加入の旨を周知して意思確認をする

新たに加入対象となる従業員が発生する場合は、社内でその旨をしっかり周知し、従業員一人ひとりに説明を行うことが求められます。特に、これまで被扶養者だったパート・アルバイトにとっては、社会保険加入が生活や手取りに影響するため、社会保険に加入するメリットやデメリット、保険料が給与から天引きされることなどをていねいに伝えます。

従業員の中には「扶養から外れたくない」「社会保険料の負担を避けたい」と考える人もいるため、該当者には個別面談や説明会を実施し、加入条件や手続きについて十分に説明します。また、加入を希望しない場合は、双方合意となる労働時間や賃金など雇用契約内容の見直しが必要になるケースもあるため、早めに従業員と相談して対応を検討しましょう。

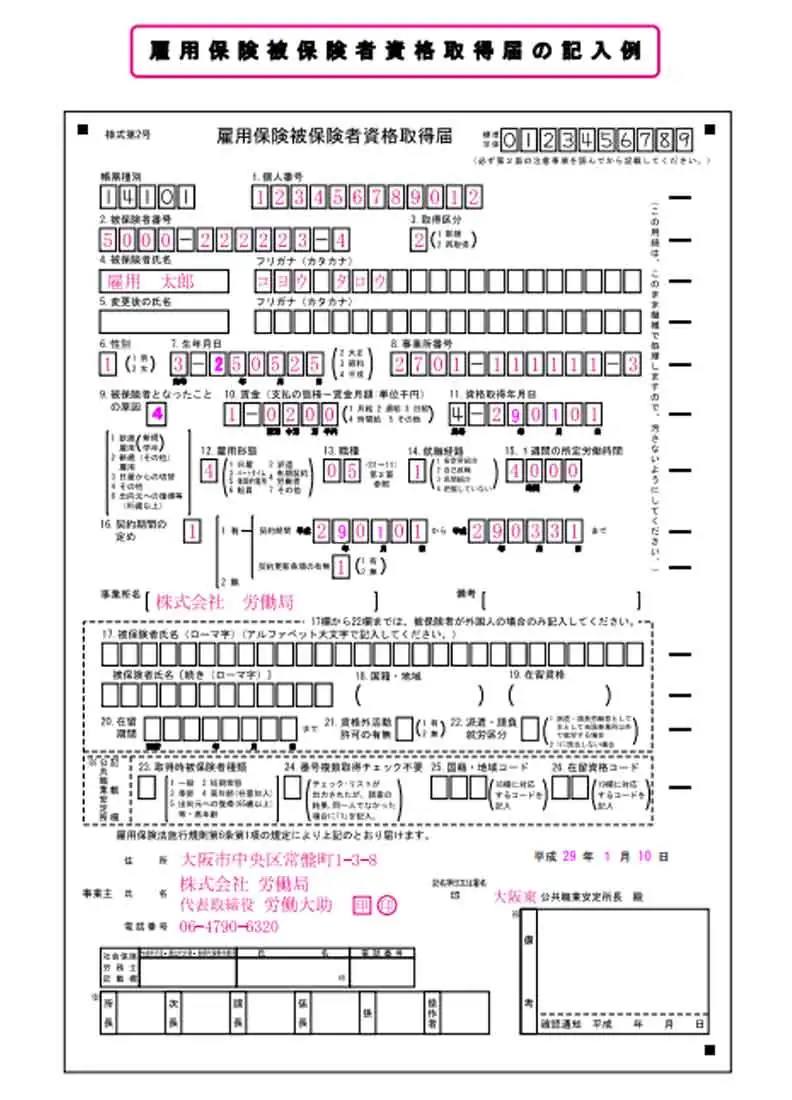

社会保険の被保険者資格取得届を提出する

社会保険への加入が決まった従業員については、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を作成し、速やかに提出が求められます。提出先は、協会けんぽ加入の場合は日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所、健康保険組合加入の場合は組合と日本年金機構にそれぞれ提出します。提出方法は、窓口持参・郵送・電子申請(e-Govや対応システム利用)のいずれかから選択でき、提出期限は資格取得日(入社日など)から5日以内です。また、従業員に被扶養者がいる場合は「被扶養者異動届」も併せて提出します。

「雇用保険被保険者資格取得届」の記入例

雇用保険被保険者資格取得届の記入方法や用紙のダウンロード方法などについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険の加入条件でよくある質問

社会保険の適用範囲が拡大されたことで、さまざまな疑問が生じているかもしれません。ここでは、社会保険の加入条件に関してよくある質問とその回答をまとめました。

社会保険の加入条件は週20時間と30時間のどちら?

社会保険の加入条件には一般的に「週30時間以上」(※1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上)とされる基準と「週20時間以上」という2つの基準があり、どちらが適用されるかは事業所の規模や従業員の働き方によって異なるため、従業員には適用条件に沿った説明が求められます。

まず、その企業の正社員(フルタイム従業員)の週所定労働時間の4分の3以上働く場合は、従業員数に関係なく社会保険への加入が義務付けられます。例えば、週休2日制・1日8時間勤務の企業なら週40時間がフルタイムとなるため、その4分の3は「週30時間以上」が基準となります。

その一方で、従業員数が51人以上の特定適用事業所では、「社会保険の範囲拡大による要件の変更点」で紹介した4つの条件すべてを満たせば、週30時間未満でも「週20時間以上」で社会保険への加入が必要です。

労働時間が週20時間を超えたり超えなかったりするときはどうなる?

社会保険の加入基準となる「週20時間」は、原則として就業規則や雇用契約書で定められた「所定労働時間」に基づいて判断されます。たとえ契約書上の所定労働時間が20時間未満であっても、実態として継続的に週20時間以上働いている場合は、加入が必要になるケースがあります。

また、実際の労働時間が週20時間未満となる週が一時的に発生したとしても、通常時の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険の加入資格がなくなるわけではありません。

その一方で、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、今後もその状態が継続すると見込まれる場合は、3か月目から社会保険へ加入することになる場合もあります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険の加入条件を確認し適切に対応しよう

社会保険の適用範囲が拡大されたことで、週30時間未満の従業員であっても、一定の条件を満たせば社会保険の加入対象となります。企業は、対象となる従業員の労働時間や賃金、雇用期間などを正確に把握し、社会保険料の計算や加入手続きを適切に行うことが求められます。また、加入にあたって従業員へ十分な説明を行い、勤務時間や働き方に関して希望があれば、柔軟に対応することも重要です。

さまざまな雇用形態で働き方の異なる従業員がいるうえ、法律の改正による変化もあり、給与計算業務はさらに複雑化し、担当者の負担も今後ますます大きくなることが予想されます。

「弥生給与Next」では、従業員の標準報酬月額や保険料率に基づき、健康保険・厚生年金保険・介護保険料を自動計算することができます。給与計算を正しく行い、給与明細の作成を円滑に行える給与計算ソフトの導入をおすすめします。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。