初心者向け!エクセル(Excel)を使った見積書の簡単な作り方【無料テンプレートあり】

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

見積書をエクセルで作りたいものの、「初心者でも作成できるのか」「何から始めるべきか」と悩む方も多いかもしれません。本記事では、初心者の方でもすぐに実践できる、エクセル(Excel)を使った見積書の簡単な作り方を解説します。どの項目を入れるべきかわからず困っている方は、ぜひ参考にしてください。

なお、テンプレートを活用すれば、初心者でも簡単に見積書を作成できます。その場合、必要な項目が含まれたエクセルテンプレートを選択することがポイントです。以下に無料で使えるエクセルテンプレートを用意したのでよろしければご活用ください。

見積書(インボイス制度対応版付き)の無料エクセルテンプレート・フォーマット

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

初心者向け!エクセル(Excel)を使った見積書の簡単な作り方

エクセルは自由度が高く、見積書の作成にも十分対応できます。以下の手順に沿って作業を進めれば、初心者でも簡単に見積書を作成できます。

1. 見積書に記載する項目を決める

エクセルで見積書を作る際は、まず「どの項目を記載するか」を明確にするのが重要です。具体的には、以下のような基本情報を含めます。

-

- 宛先(会社名や担当者名)

- 見積書番号

- 発行日

- 見積額(税抜・税込)

- 有効期限

- 発行者情報(自社名または自事業名・住所・連絡先など)

- 取引内容の詳細(商品やサービス名)

- 内訳(単価・数量・金額)

- 小計

- 消費税額

- 合計金額

- 備考(納期、支払条件など)

上記を漏れなく記載すれば、取引先に信頼される見積書を作成できます。見積書の構成や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

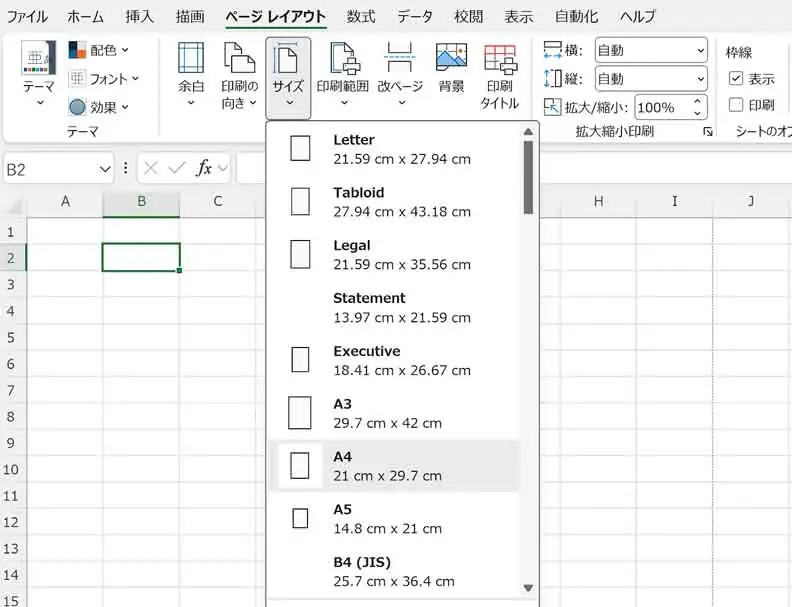

2. エクセルの印刷用紙サイズを設定する

前提として、本記事では、Microsoft 365 App for business(バージョン2507)で提供されるエクセルを使用しています。

見積書をエクセルで作成する際は、印刷時のレイアウトが崩れないよう、あらかじめ用紙サイズと印刷の向きを設定します。設定は「ページレイアウト」タブから行います。

まず「サイズ」をクリックし、A4サイズを選びましょう。

基本的には、縦向きで作成します。しかし品名や品番などの項目が長く、横幅に余裕を持たせたい場合は、同じ「ページレイアウト」タブにある「印刷の向き」で横向きを選択してください。

見積書の各項目は、フォントの大きさを変えれば、読みやすさが向上します。例えば、見積額や取引明細など重要な部分は、やや大きめのフォントに設定するのがおすすめです。最終的に見積書はPDFで発行します。このとき、用紙サイズと向きが適切に設定されていないとレイアウトが崩れるため注意が必要です。

3. 見積書フォーマットを作る

見積書に必要な項目が決まったら、次はエクセル上でフォーマットを作成します。タイトルから順に、作り方を解説します。

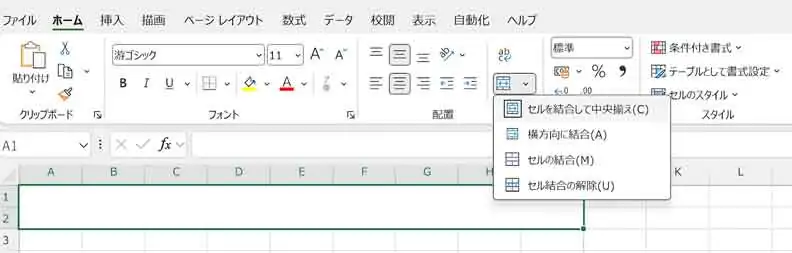

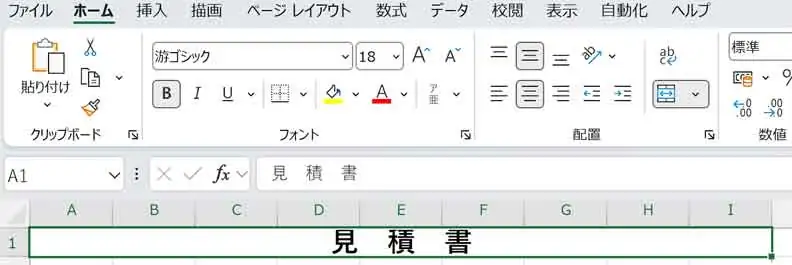

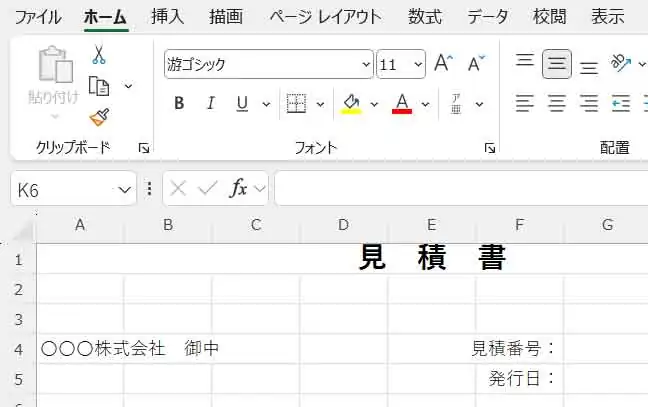

①タイトル

まずは見積書の顔ともいえるタイトル部分を作成します。

エクセルを開いたら、タイトルを入れる位置(通常は上部中央)を数セル分選択します。次に、「ホーム」タブにある「セルを結合して中央揃え」をクリックしましょう。選択した範囲が1つのセルにまとめられ、中央に配置されます。

セルが結合できたら、その中に「見 積 書」と入力します(スペースで文字の間隔を空けると見た目が整います)。その後、フォントを見やすい書体に変更し、フォントサイズを調整してください。最後に「B」をクリックして太字にすれば、タイトル部分の完成です。

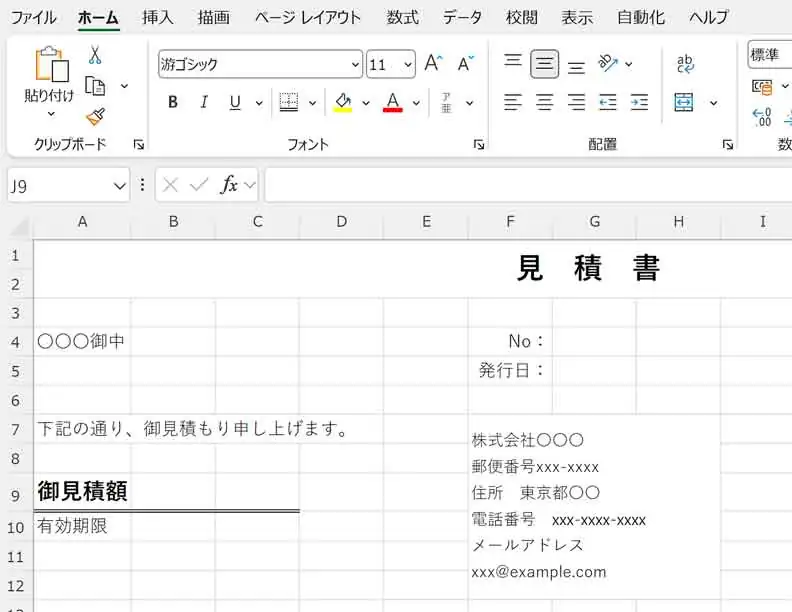

②宛先・見積書番号・発行日

タイトルの下には、見積書を受け取る相手の会社名や、発行日、見積書番号などの情報を入力します。

-

1.A4セルに宛名を入力しましょう。「〇〇〇株式会社 御中」など、相手先企業の正式名称と敬称を記載します。

-

2.2.F4セルに「見積番号:」と入力し、その下のF5セルには「発行日:」と記載します。

F4セルとF5セルを選択した状態で、「ホーム」タブにある「右揃え」をクリックすれば、簡単に配置を整えられます。

見積書番号や発行日は、確認や管理にも役立つ重要な情報です。テンプレートとして保存すれば、次回以降の見積書作成もスムーズに行えます。

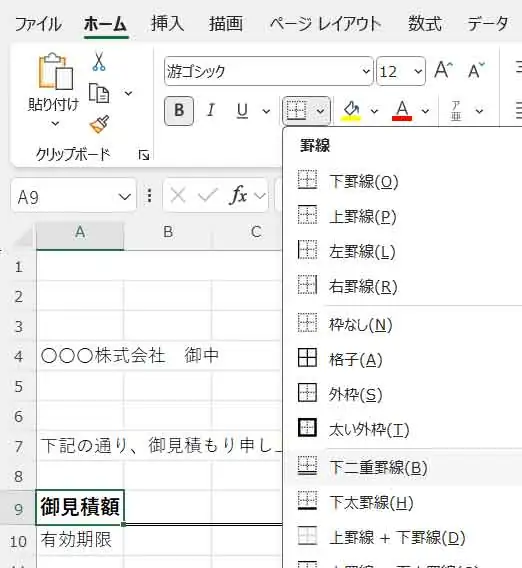

③見積額・有効期限

見積額や有効期限といった項目も、エクセルでの見積書作成には欠かせません。

-

1.A7セルに、「下記の通り、御見積もり申し上げます。」と記載します。

-

2.A9セルに「御見積額」、A10セルに「有効期限」と入れます。

A9セルの「御見積額」は、見積書を確認する取引先にとって、最も重要な項目です。そのため、すぐに把握できるよう特に目立たせることをおすすめします。例えば、フォントサイズを大きくし、太字に設定しましょう。金額を強調するために「下線」や「下二重線」を引くと、視認性が高まります。

有効期限は、トラブルを避けるためにも必ず記載しましょう。期限の記載方法や適切な期間に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

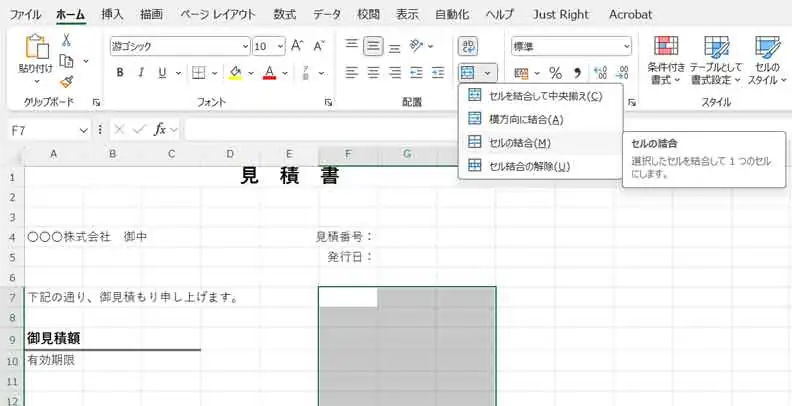

④発行者情報

見積書の信頼性を高めるには、発行者情報の明記が欠かせません。

情報を記載する部分を決めたら、該当するセルを複数選択し、「ホーム」タブの「配置」グループにある「セルを結合」をクリックして1つの大きなセルにします。

結合後のセル内に、自社名または自事業名(屋号・店名などがあれば含めて記載)、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、担当者名などを入力しましょう。フォントサイズをやや小さめに設定すると、情報量が多くてもきれいに収まります。

テンプレートとして保存する際は、仮情報として「株式会社〇〇〇」や「xxx@example.com」などを使うと、使い回しやすくなります。

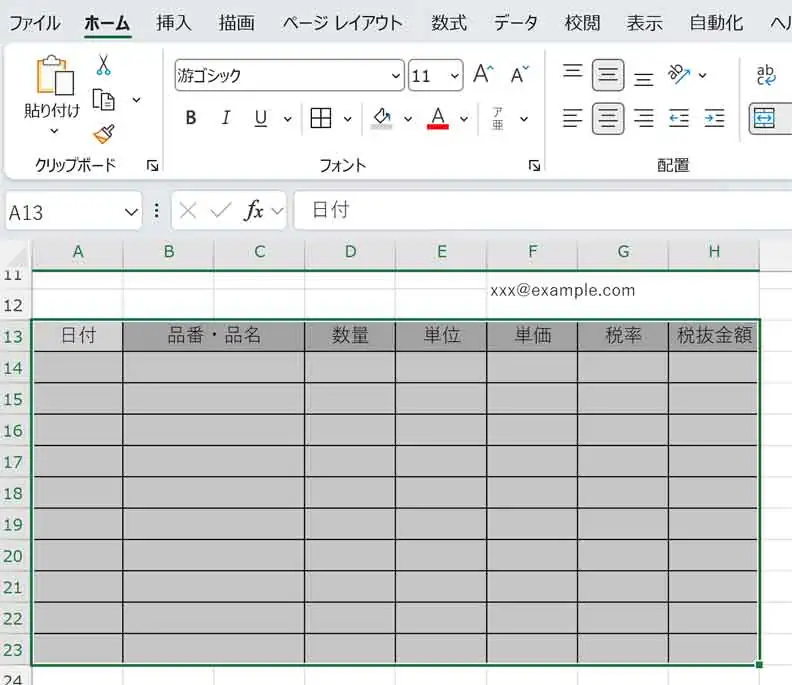

⑤取引内容の項目

見積書の核心部分である取引内容の表には、必要な項目を過不足なく、かつ見やすく配置するのが大切です。一般的な入力項目は、「日付」「品番・品名」「数量」「単位」「単価」「税率」「税抜金額」などです。「品番・品名」のセルは文字数が多くなりやすいため、横方向に2〜3セルを結合してスペースを広く確保します。

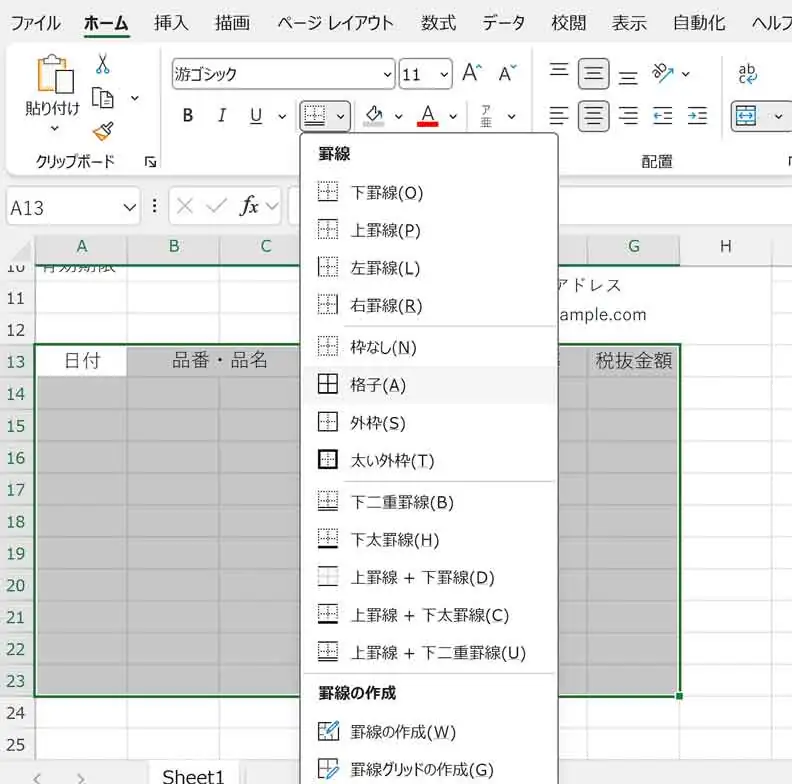

次に、日付から税抜金額までの見出し行をすべて選択し、「ホーム」タブの「中央揃え」をクリックして、文字の位置を整えます。視認性を高めるために、見出し行の背景に薄いグレーやブルーを設定したり、文字色を濃くしたりするのも効果的です。表の全体を選択して、「フォント」グループにある「格子」をクリックすれば、罫線を作成できます。

なお、品番・品名の下のセルも複数結合すると入力しやすくなります。結合したい範囲をドラッグで一気に選択し、「セルの結合」で整えてください。

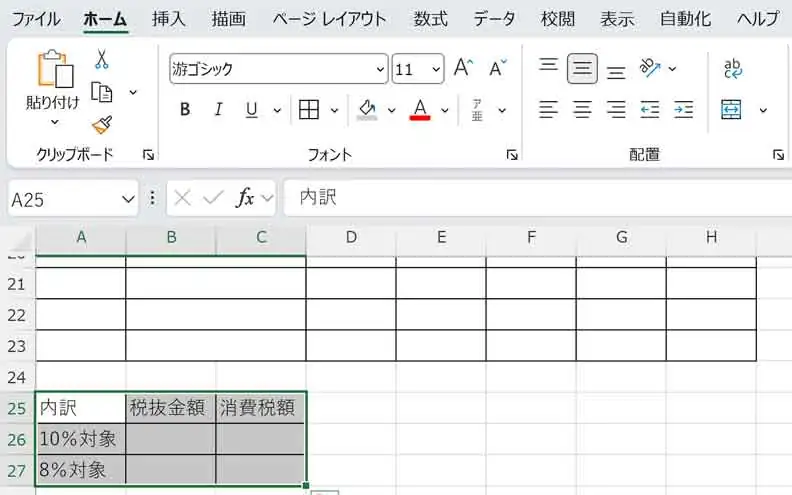

⑥内訳

見積書には必須ではありませんが、「税別内訳」などの項目があると、取引先にとってよりわかりやすい資料になります。

まず、税区分の内訳を記載するための行を新たに設けましょう。表の下部に「税別内訳」「税抜金額」「消費税額」「10%対象」「8%対象」といった見出しを入力します。項目は並べて入力し、均等な幅になるようセルを調整してください。

見出しが入力できたら、それぞれのセルを選択し、「ホーム」タブにある「罫線」グループから「格子」をクリックして枠線を設定します。必要に応じて、税率ごとの金額を入力する行も追加すると、消費税の計算の根拠が明確になります。

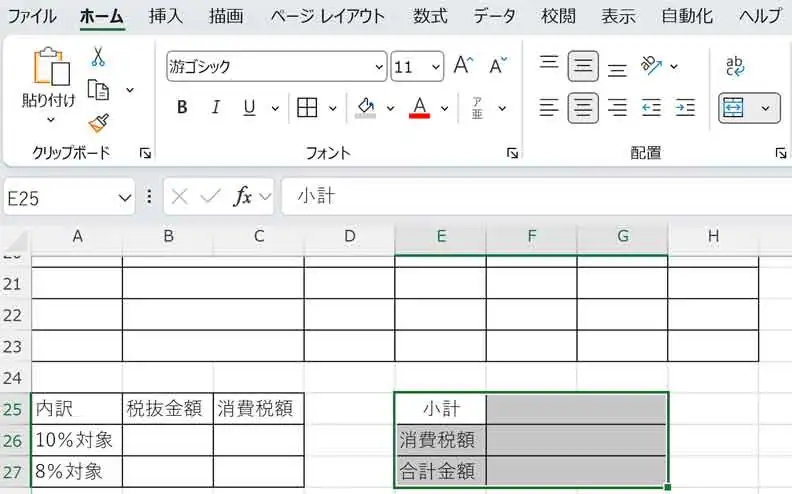

⑦小計・消費税額・合計金額

見積書の金額を明確に示すためには、「小計」「消費税額」「合計金額」の項目をわかりやすく表示するのが重要です。これらの金額は見積全体の要約に該当するため、視認性を重視して配置します。見積書はインボイスではありません。そのため、消費税額の記載は必須ではありませんが、総額と税額を明確に伝えることにより、取引先は正確な費用を把握できます。「消費税がかかることを知らなかった」という誤解を防ぐためにも、見積書には消費税額も記載することをおすすめします。

まず、必要な行に「小計」「消費税額」「合計金額」のラベルを入力し、それぞれのセル範囲を選択して「セルを結合」します。金額を入力するセルも、見出しと並べて整列させてください。

内容が目立つように、セルの背景に色を付けたり文字色を変えたりするのもおすすめです。例えば、合計金額のセルに淡い黄色やグレーを使うだけでも、視認性が良くなります。

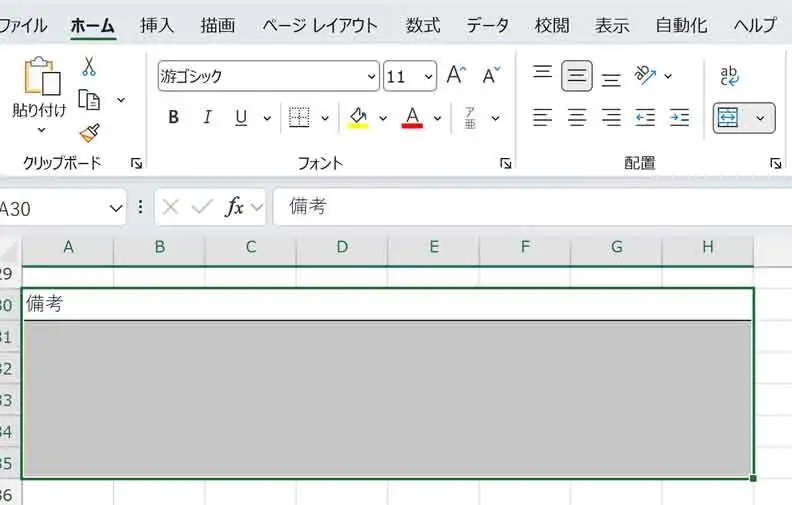

⑧備考

見積書などの書類は、最後に「備考欄」を設けて、納期や支払条件、特記事項などを補足するのが一般的です。

-

1.A30〜H30セルを選択し、結合します。そのセルに「備考」と入力しましょう。

-

2.A35〜H35セルの下の範囲を選択し、同様にセルを結合してください。入力しやすいように、「罫線」メニューから「格子」をクリックして、枠線を引くのもよいです。

4. 各金額を計算する(関数を使用する)

エクセルで見積書を作成する際は、手入力による計算ミスを防ぐためにも関数を活用するのがおすすめです。関数を使えば、自動的に金額を算出できるため、作業効率が向上し、修正にも柔軟に対応できます。以下、よく使う計算方法と関数の使い方を紹介します。

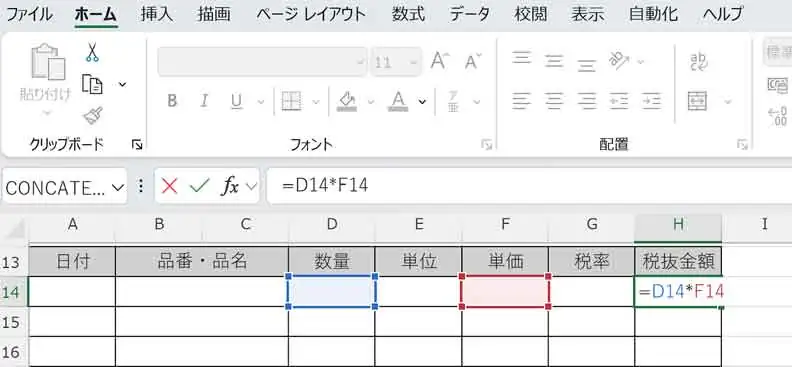

①税抜金額

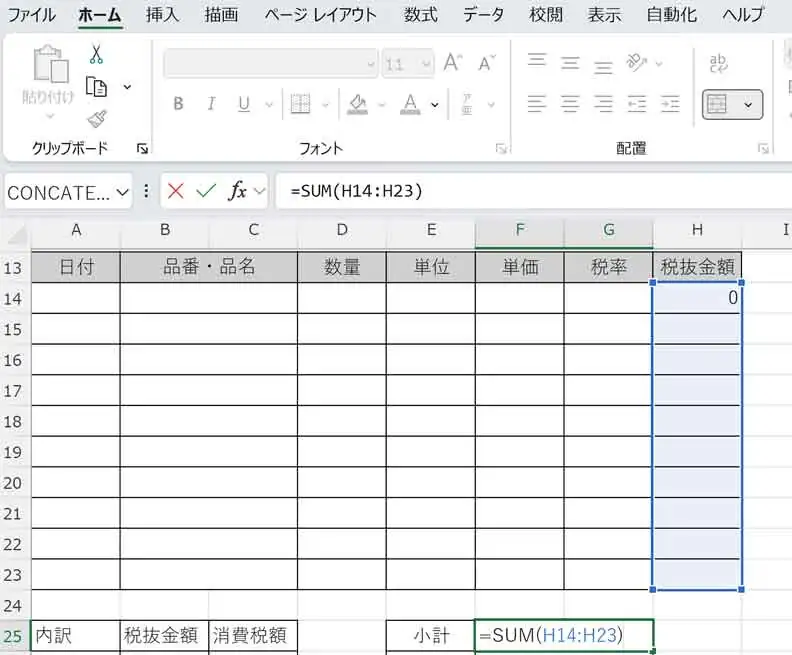

見積書では、品目ごとの「税抜金額」を計算する必要があります。D列に「数量」、F列に「単価」が入力されており、H列に税抜金額を表示する場合、H14セルに以下の関数を入力してください。

=D14*F14

この関数は「数量×単価」を意味し、1行分の税抜金額が自動的に表示されます。他の行にも関数を反映させたい場合は、H14セルを選択し、右下の「フィルハンドル(小さな四角)」を下にドラッグしましょう。連続して計算式がコピーされ、複数行の明細も簡単に計算できるようになります。

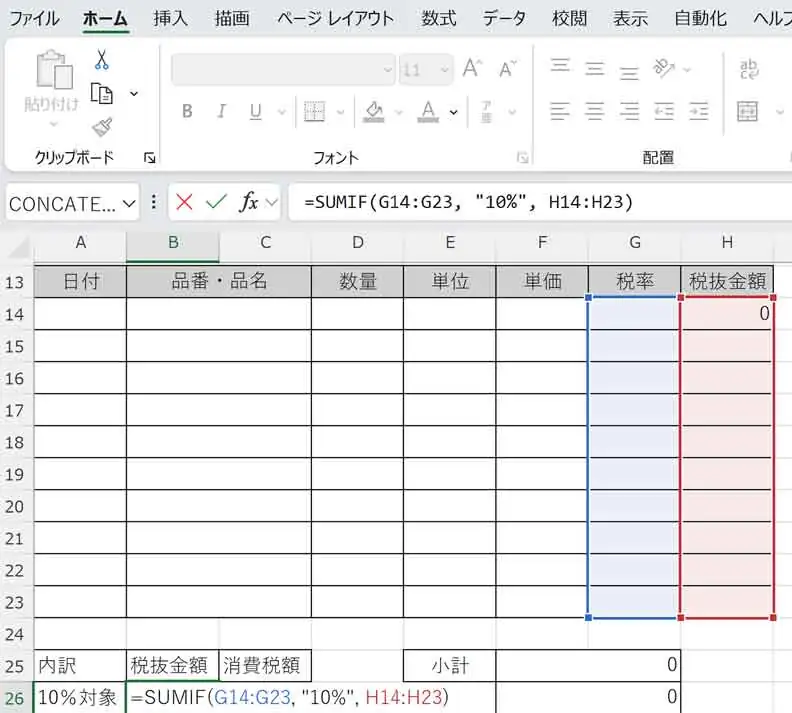

②税別ごとの税抜金額

軽減税率が適用される取引では、税率ごとの税抜金額表示が必要です。そこで役立つのが「SUMIF関数」です。

例えば、G列に「税率(10%または8%)」が、H列に「税抜金額」が入力されている場合、10%対象の税抜金額の合計を算出するには、以下のように関数を使います。

=SUMIF(G14:G23,”10%”,H14:H23)

上記の関数は、「G14〜G23の範囲で10%と記載された行に対し、H列の税抜金額を合計する」ことを意味します。8%の場合は、「”10%”」の部分を「”8%”」に変更するだけです。

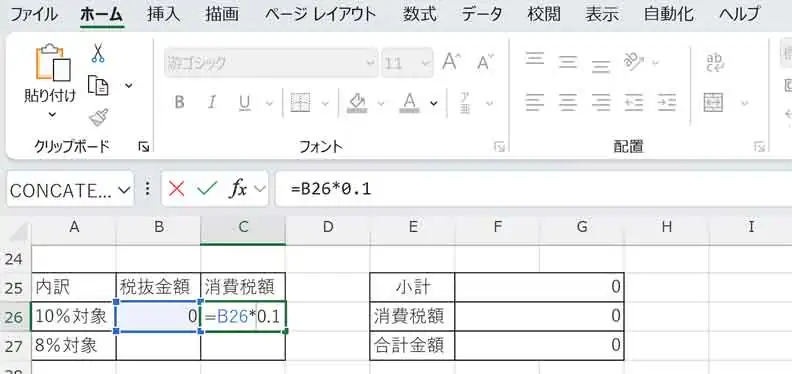

それぞれの税率に対する消費税額を求めたい場合は、計算された税抜金額に税率を掛けて求めてください。10%対象の税抜金額がB26にあるなら、消費税額は以下のように求められます。

=B26*0.1

8%の場合「0.1」を「0.08」に置き換えます。このように関数を使えば、複数税率にも対応した見積書を作成できます。

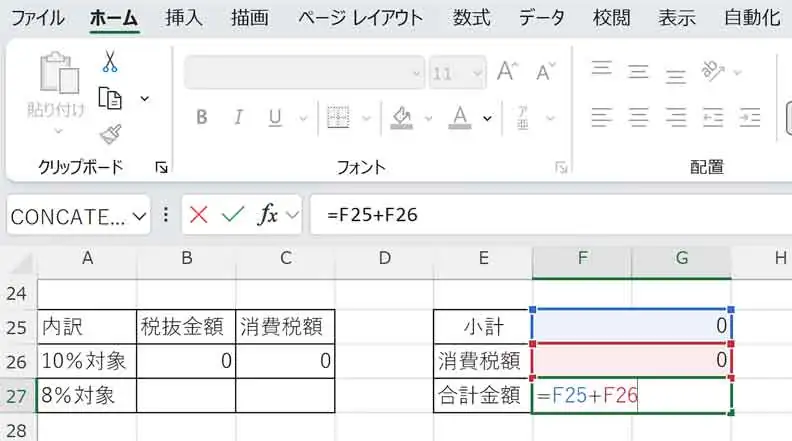

③小計・消費税額・合計・御見積額

見積書の金額部分では、「小計」「消費税額」「合計金額」をそれぞれ正確に計算する必要があります。まず、小計は税抜金額の合計です。税抜金額がH16〜H30セルにある場合、以下の関数を使って小計を求めます。

=SUM(H14:H23)

「消費税額」も同様に、税額が記載されているセルを合計してください。合計金額(小計+消費税額)を表示するセルには、その2つをたす式を入力します。

= SUM(小計のセル番号: 消費税のセル番号)

最後に、見積書に表示する「御見積額」の見出し右側(C9・D9)を結合し、合計金額のセルを参照する式を入力しましょう。

=合計金額のセル番号

上記により、最終的な請求予定金額が明確に表示されます。

5. レイアウトを整え名前を付けて保存する

すべての項目と関数を入力し終えたら、内容に誤りがないかを確認し、レイアウトの最終調整を行いましょう。表の罫線や文字の位置、フォントの大きさが整っているか、見積書全体のバランスを確認するのが重要です。

その後、「ファイル」タブから「印刷プレビュー」を表示し、印刷時にレイアウトが崩れていないかをチェックしてください。ページ内に収まっていない場合は、余白の調整や縮小設定も活用します。

テンプレート(ひな形)として保存する場合は、「見積書_テンプレート」など、目的がわかるファイル名にすると便利です。紙で発行した見積書を交付・控えを保存する際は、電子帳簿保存法への対応は不要です。

見積書をPDFで交付するなど、電子的に作成・交付する際は、電子帳簿保存法の「電子取引のデータ保存」に該当するため、要件に従って保存しなければなりません。その場合、「日付・金額・取引先」で検索できるようにする必要があります。例えば、見積書フォルダーを作成し、その中に「取引先名_発行日_金額」または「見積書_取引先名_発行日_金額」といったように、ひとめでわかるファイル名で保存しておくと、容易に検索できるだけでなく要件も満たせます。

見積書を紙で発行し、スキャナ保存する場合も同様のファイル名で保存するがおすすめです。

ファイル名の付け方については、以下の記事で詳しく解説しています。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

エクセルで見積書を作成する際の注意点

エクセルで見積書を作成する際は、ファイル形式にも注意を払いましょう。エクセル形式(.xlsx)のままで送付すると、相手側が内容を自由に編集できるため、改ざんや意図しない修正のリスクが生じます。

見積書を送信する際は、必ずPDF形式に変換しましょう。PDFにすれば、レイアウトが崩れにくく、編集も基本的にできないため安全性が高まります。PDFで保存する方法は以下のとおりです。

-

①エクセルの上部メニュー「ファイル」タブをクリック

-

②「エクスポート」を選択

-

③「PDF/XPSドキュメントの作成」をクリック

-

④保存先とファイル名を指定してから「発行」をクリック

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書の作成を効率化する方法

エクセルでの見積書作成は、自由度が高く便利ですが、作成に手間がかかるのも事実です。同じフォーマットを何度も使う業務では、テンプレートや専用ツールを活用するのがおすすめです。以下、見積書作成を効率化する2つの方法を解説します。

無料エクセルテンプレートを活用する

見積書を最初からエクセルで作成するのは手間がかかります。しかしあらかじめフォーマットが整ったテンプレートを使えば、だれでも簡単に短時間で見積書を作成できます。レイアウトや項目の入力ルールも整っており、ミスの予防になるのが大きな利点です。

Misocaでは、インボイス制度に対応した無料のエクセルテンプレートを用意しています。見積書に必要な項目が含まれており、記載内容の抜け漏れを防げます。シンプルなものからカスタマイズしやすいものまで複数の形式が用意されているため、用途や業種に応じて選んでください。

まずはテンプレートを活用して、見積書作成の時間を大幅に短縮しましょう。

見積書作成サービスを導入する

より一歩進んだ効率化を目指すなら、見積書作成サービスの導入がおすすめです。クラウド型の見積・納品・請求書サービスを使えば、各書類を一元管理できるため、データの転記ミスや書類の紛失といったリスクを大幅に軽減できます。

無料から使えるクラウド見積書・納品書・請求書作成サービス「Misoca」なら、あらかじめ用意されたさまざまなレイアウトの見積書が初心者でも簡単に作成できます。さらに発行済・承認待ちなど、見積書が現在どのステータスにあるかをひとめで把握できます。作成した見積書からワンクリックで納品書・請求書を自動生成できるため、業務フロー全体の効率化も可能です。最新法令も自動で適用されるので、エクセルなどのように項目追加や計算式設定も不要です。

さらには、個人事業主の場合、クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」との連携により、取引データが自動的に仕訳され、経理業務の負担も軽減されます。インボイス制度に対応した帳票が出力できるため、記載漏れの心配もありません。品目ごとの金額計算や消費税額も自動で反映されるため、ヒューマンエラーも防止できます。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書作成サービスを活用して業務を効率化しよう

エクセルを使えば、自由度の高い見積書を作成できます。基本的な作成手順を押さえ、関数やテンプレートを活用すれば、初心者でも見積書を作成可能です。しかし、取引件数が多くなると、見積書の管理や再作成に時間と手間がかかります。自分で作成する場合、法令改正などの対応や計算式設定も必要でしょう。

そのようなとき活用したいのが、クラウド見積書作成サービス「Misoca」です。Misocaなら、見積書の作成から納品書・請求書への変換、取引状況の管理までワンストップで対応できます。インボイス制度にも対応しており、会計ソフトとの連携で、経理作業の効率化も可能です。

業務の正確性とスピードを両立させたい方は、Misocaの導入をぜひ検討してください。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。