初心者向け!エクセル(Excel)を使った請求書の簡単な作り方【無料テンプレートあり】

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

請求書をエクセル(Excel)で作りたいけれど、「何から始めればいいのかわからない」と不安に感じている初心者の方も多いのではないでしょうか。エクセルでも請求書を作成することは可能です。また、インボイス制度に対応した請求書もエクセルで作成できますが、インボイスにはいくつかの記載要件があることを把握しておきましょう。本記事では、エクセルで請求書を作成する流れを、基礎から実践までやさしく解説します。

「一から作るのは難しそう」という方のために、インボイス制度に対応した無料のエクセルテンプレートもご紹介します。テンプレートを活用し、正確で見やすい請求書を簡単に作成したいと考えている方は、ぜひご覧ください。テンプレートを使用すれば初心者でも簡単に請求書が作成できると思います。

請求書(インボイス対応)無料エクセルテンプレート・フォーマット

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

初心者向け!エクセル(Excel)を使った請求書の簡単な作り方

エクセル(Excel)で請求書を作成する手順を、初心者にもわかりやすくステップごとに解説します。テンプレートの活用方法や、関数による自動計算、見やすいレイアウトの整え方まで、すぐに業務で活用できる内容をまとめています。

1. 請求書に記載する項目を決める

エクセルで請求書を作成するには、まずどの項目を記載するかを明確にすることが重要です。ここでは、インボイス制度に対応した「適格請求書(インボイス)」を作る場合の手順を説明します。インボイスでは、以下の必須項目を漏れなく記載する必要があります。

-

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

-

2.取引年月日

-

3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

-

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率

-

5.税率ごとに区分した消費税額等

-

6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書の書き方、作り方については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

2. エクセルの印刷用紙サイズを設定する

請求書を作成する準備として、最初にエクセルの用紙サイズや向きの設定を行います。

なお、本記事では、Microsoft 365 App for business(バージョン2507)で提供されるエクセルを使用しています。

-

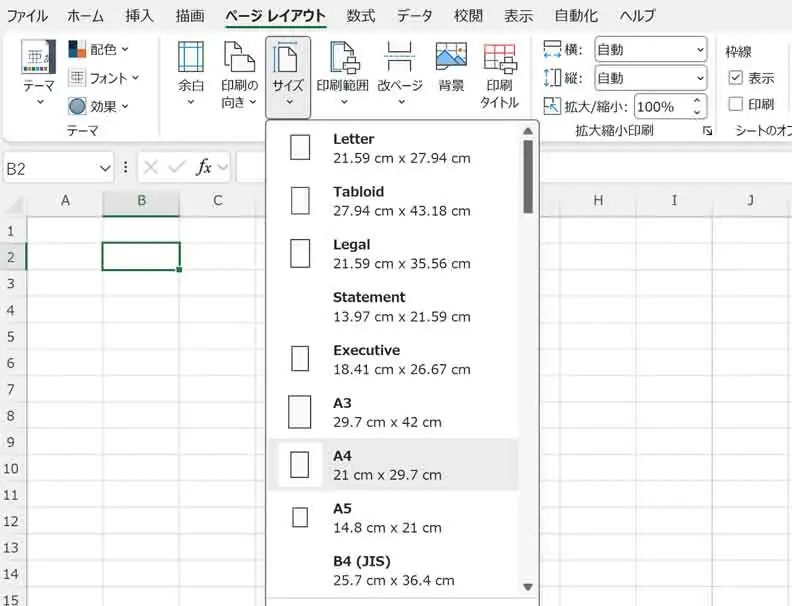

1.エクセルを開き、「ページレイアウト」タブをクリック

-

2.「サイズ」をクリックし、サイズを選択

-

3.「印刷の向き」をクリックし、向きを選択

一般的な請求書では「A4縦」が基本ですが、商品名やサービス名が長くなる場合は「横向き」が見やすいです。また、フォントの種類は統一し、項目に応じてフォントサイズを調整しましょう。タイトルや金額などを強調しメリハリを付けることで、情報が伝わりやすくなります。

なお、PDFで請求書を発行する場合でも、一般的なA4サイズでの作成がおすすめです。

3. 請求書フォーマットを作る

用紙サイズの設定ができたら、次は請求書フォーマットの作成です。項目を整理しながら、見やすく整ったレイアウトに配置していきましょう。

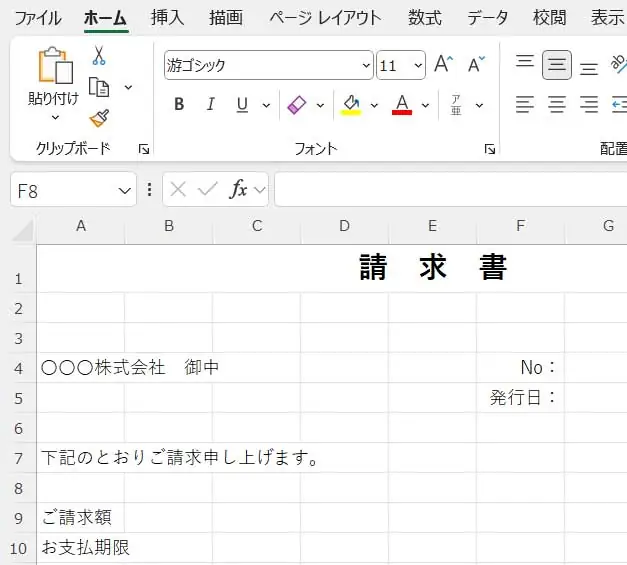

①タイトル

フォーマットの作成では、まず請求書のタイトルから設定します。

-

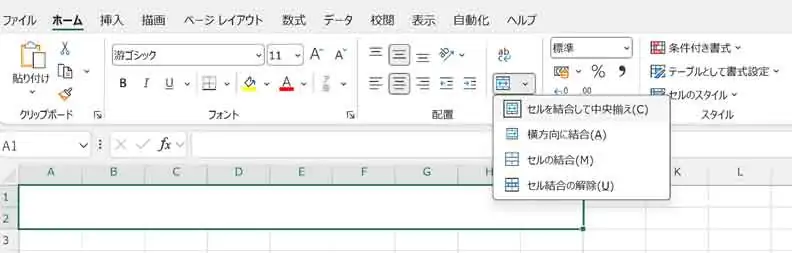

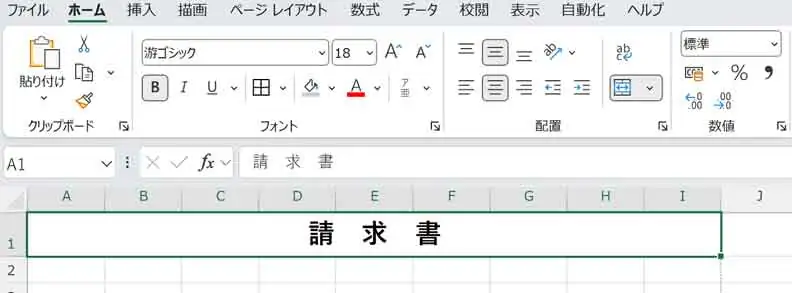

1.エクセルを開き、タイトルを入れる範囲をドラッグして選択する

-

2.上部メニューから「ホーム」タブを開き、「セルを結合して中央揃え」をクリック

-

3.結合したセルに「請 求 書」と入力する

-

4.フォントの種類とサイズを指定し、「B」をクリックして太字にする

タイトルの文字には間にスペースを入れて配置すると全体のバランスが整い、見た目もすっきりします。

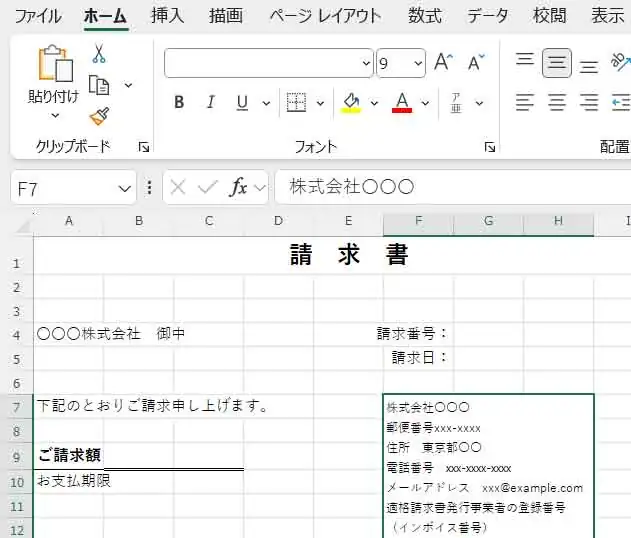

②宛先・請求書番号・請求日

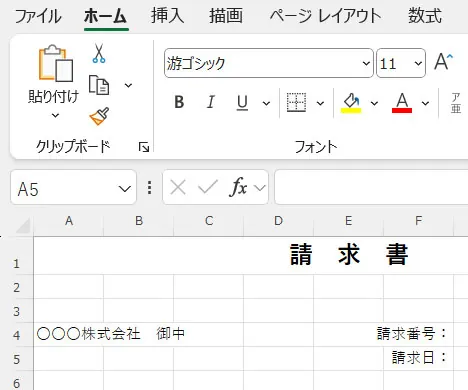

次に、請求書の宛先・請求番号・請求日の項目を設定していきます。

-

1.A4セルに請求先の宛名を入力する

-

2.F4セルに「請求書番号:」、F4セルに「請求番号:」、F5セルに「請求日:」と入力する

-

3.A4、F4、F5セルとも「ホーム」タブにある配置グループから「右揃え」をクリック

請求書番号の記載は義務ではありませんが、取引ごとの書類を整理・管理しやすいため、記載しておくと便利です。

請求書番号については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

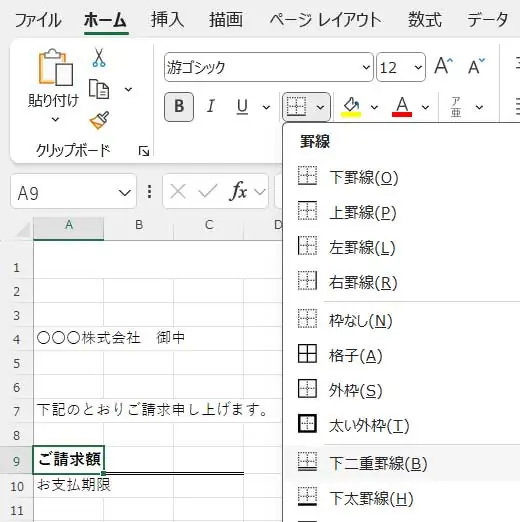

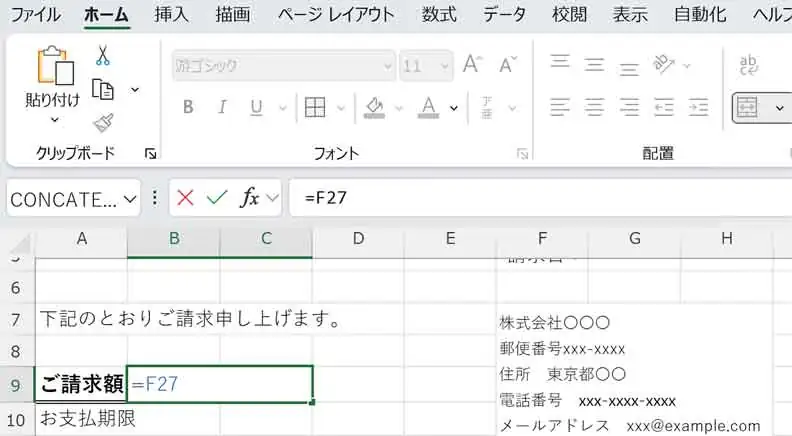

③請求金額と支払期限

次に、請求金額と支払期限の表示を設定します。特に、税率ごとの金額と消費税額の明確な記載が義務付けられているインボイスでは、重要な情報となるため、レイアウトやフォントにメリハリをつけて、しっかり目立たせる工夫をするとよいでしょう。

-

1.A7セルに「下記のとおりご請求申し上げます」と入力する

-

2.A9セルに「ご請求額」、A10セルに「お支払期限」と入力する

特に、A9セルの「ご請求額」はフォントサイズを大きめに設定し、太字や下線(または下二重線)を使って視認性を高めるのがおすすめです。重要な情報がしっかり伝わることで、金額や支払期限の見落としを防ぎやすくなり、請求書としての完成度も高まります。

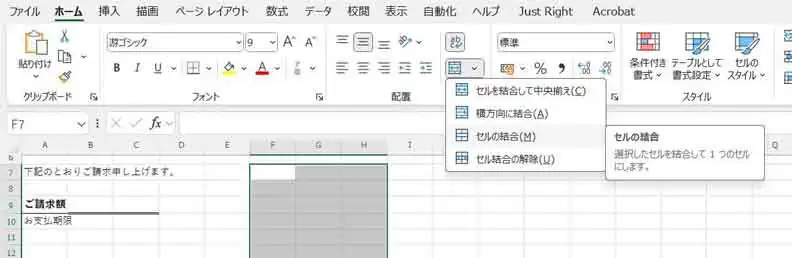

④発行者情報

次に、請求書の発行者情報を記載します。取引先が連絡を行う際に確認する大切な情報となるため、誤りのないよう正確に入力してください。なお、振込先情報は、支払期日と併せて備考欄へ記載することもあります。

発行者情報は右上のエリアに設定します。入力するセル範囲を選択し、「ホーム」タブの「配置」グループから「セルの結合」をクリックします。

次に、結合されたセル内に以下の情報を入力しましょう。

- 会社名(または個人事業主名)

- 郵便番号、住所

- 電話番号、FAX番号

- メールアドレス

- 適格請求書発行事業者の登録番号(インボイス番号)

⑤取引内容の項目

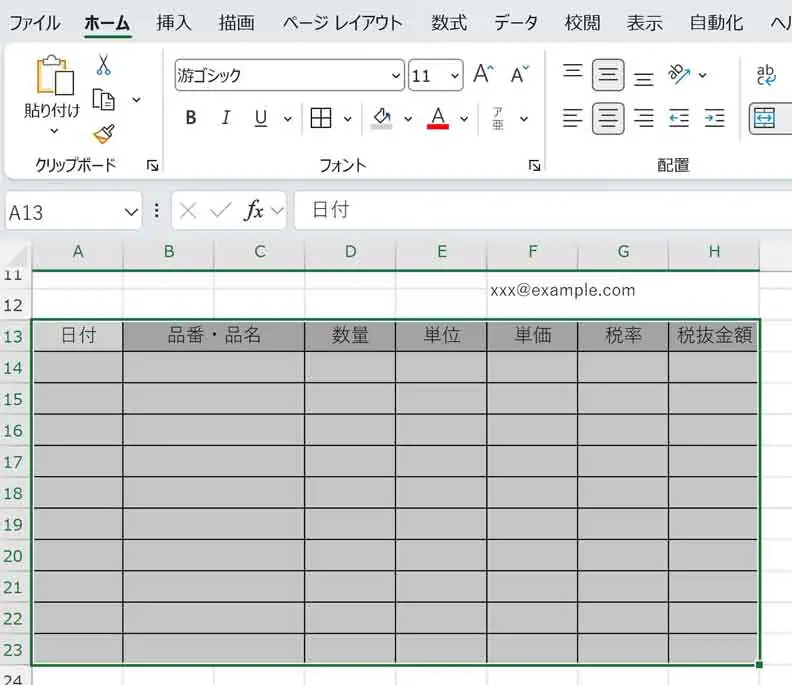

次に請求書の中心となる取引内容(明細)の表を設定します。

取引内容の項目には、「日付」「品番・品名」「数量」「単位」「単価」「税率」「税抜金額」などを入力します。特に「品番・品名」は情報量が多いため、セルを2~3個分広く取り、結合して使うと見やすく整います。また、すべての取引項目を範囲選択し、「ホーム」タブの「配置」にある「中央揃え」をクリックし、整列させましょう。

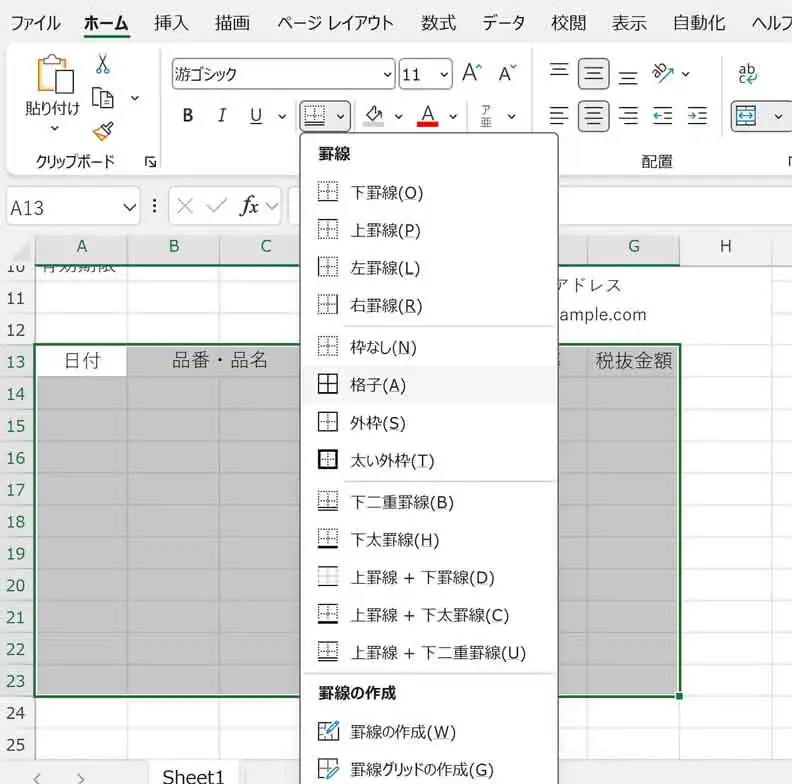

セルの背景に色を付けたり、文字色を変えたりすると視認性が高まります。枠線を引きたい場合はA13~A23を選択し、「フォント」グループの「格子」をクリックすれば表が完成します。

なお、結合させたセルを全明細に反映したい場合は、結合したセルを選択した状態で下のセル(全明細行)まで引き下げてドロップすると一気にセルの結合ができ、作業効率が上がります。

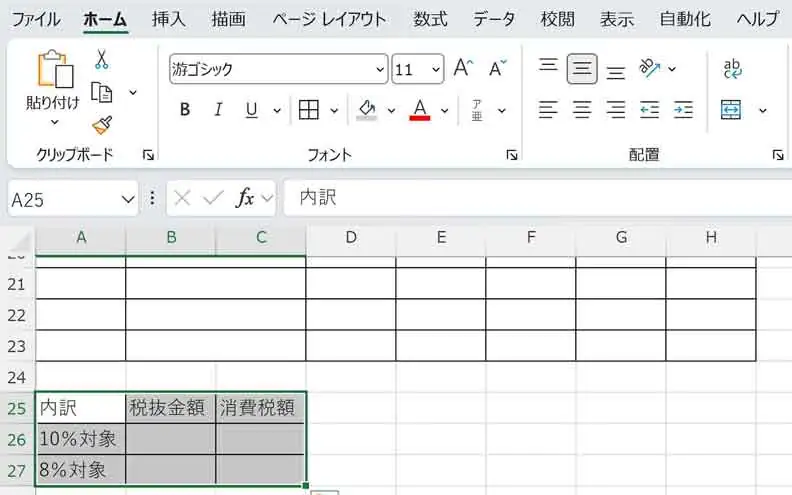

⑥内訳

インボイス制度(適格請求書)に対応した請求書を作成するには、消費税の内訳を明確に記載することが求められます。これにより、取引先が仕入税額控除を適用できるようになります。

まずは、「税別内訳」「税抜金額」「消費税額」「10%対象」「8%対象」といった項目を表の下部に入力してください。次に、該当するセル範囲を選択し、「ホーム」タブの「罫線」から「格子」をクリックして、線で区切りましょう。

表として整えることで視認性が向上し、請求書全体の完成度も高まります。

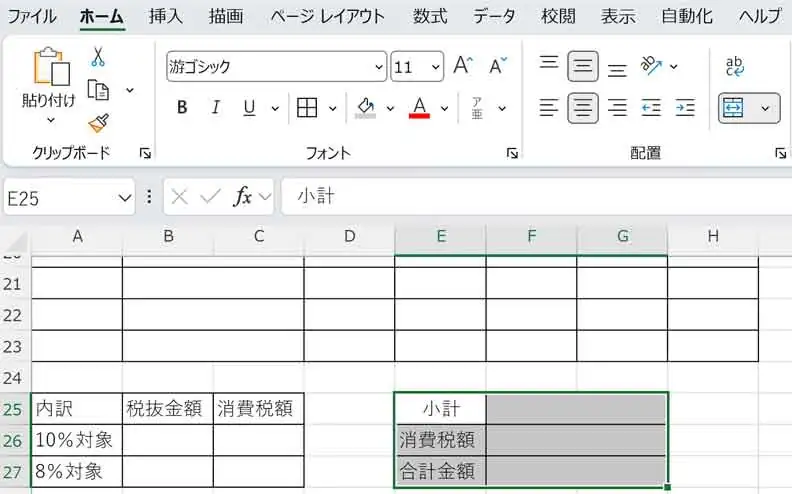

⑦小計・消費税額・合計金額

請求書の最後には、「小計」「消費税額」「合計金額」など、請求金額のまとめを記載します。取引先が支払額を確認するうえで最も重要な部分のため、わかりやすく見やすいレイアウトに整えることが大切です。

まず、「小計」「消費税額」「合計金額」といった項目名を入力し、それぞれ「ホーム」タブの配置グループ「セルを結合」し、見た目を整えます。

次に、金額を表示するセルも必要に応じて結合し、文字の配置を「右寄せ」に設定してください。特に合計金額の欄は強調したい部分なので、背景に色を付けたり、太字や枠線を使ったりするなどして、視認性を高めましょう。

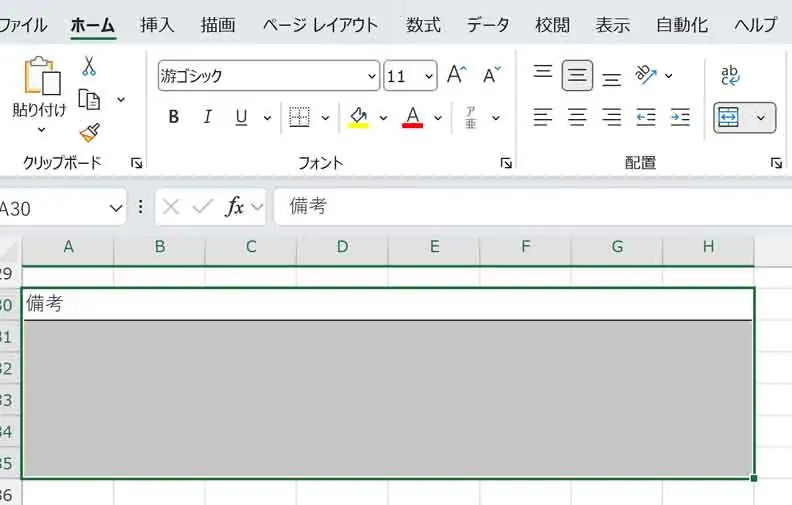

⑧備考

最後に、請求書の下部に「備考欄」を設定します。備考欄は、請求内容以外に伝えておきたい情報や補足事項を記載するためのスペースで、わかりやすい請求書を作るうえで役だちます。例えば、支払方法の指定、振込手数料の負担について、納品日や納品場所の情報、連絡事項などを記載するのに適しています。

設定手順としては、まず「備考」と入力するセルを選び、見出しとして配置します。その下や右隣の複数のセルを範囲選択して「セルの結合」を行い、記入スペースを広く確保してください。さらに、「罫線」のメニューから「格子」を選べば、入力欄がはっきりと見やすくなります。

4. 各金額を計算する(関数を使用する)

請求書をエクセルで作成する最大のメリットは、関数を使って金額を自動計算できる点です。計算ミスを防ぎ、作業の効率化にもつながります。以下、税抜金額・税率別集計・小計や合計の出し方まで、初心者でも使いやすい関数を解説します。

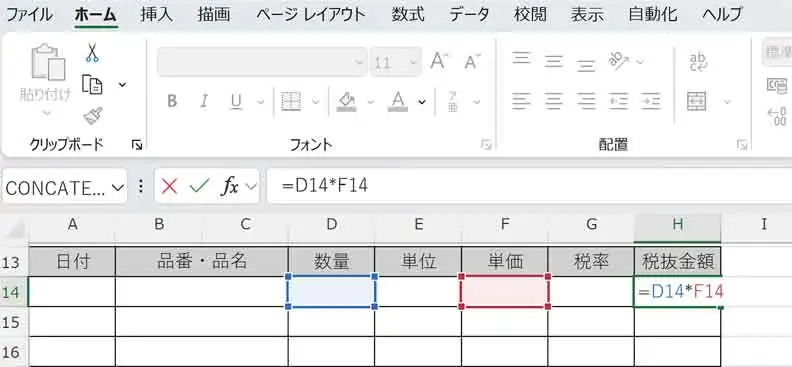

①税抜金額

明細欄にある「税抜金額」は、数量×単価で計算します。例えば、D14セル数量、F14セルが単価、H16セルが税抜金額の場合、H14セルに「=D14*F14」と入力します。

計算式を入れたら、H14セルの右下にある小さな四角(フィルハンドル)にカーソルを合わせ、下方向にドラッグすると、他の行にも同じ計算式をコピーできます。複数行にわたる明細の金額計算も自動化でき、入力ミスを防ぎながらスムーズに請求書を作成できます。

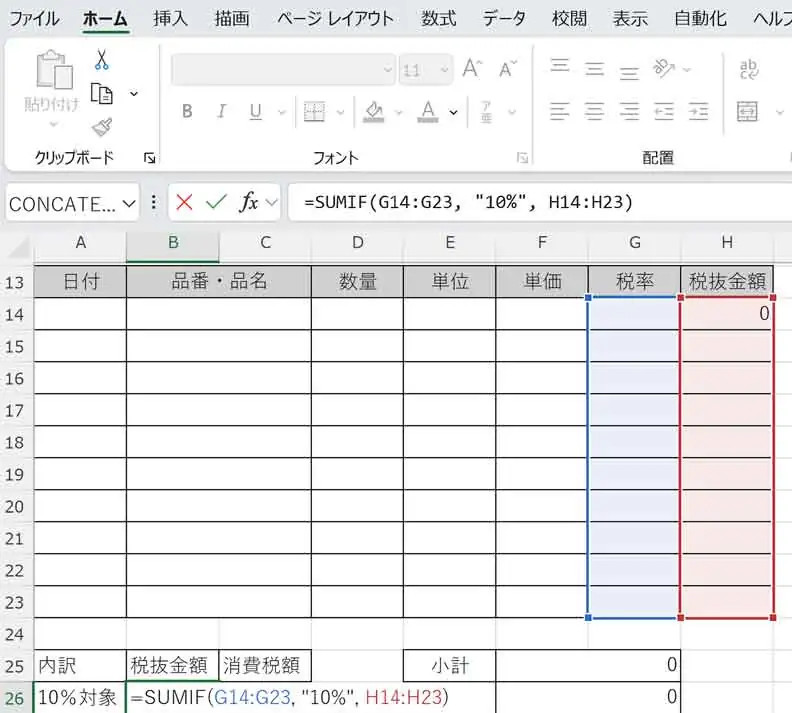

②税別ごとの税抜金額

内訳欄で税率ごとの税抜合計を自動集計するには、SUMIF関数が便利です。例えば「税率が10%の取引のみ合計したい」場合は、以下のような関数を使います。

=SUMIF(G14:G23, “10%”, H14:H23)

- G列:税率(10%、8%など)が入力されている列

- H列:税抜金額の列

この方法で「10%対象」や「8%対象」の合計を正確に集計できます。税額を計算する際は、「=(税抜金額のセル)* 0.10」のように税抜金額に税率を掛ける式を使いましょう。

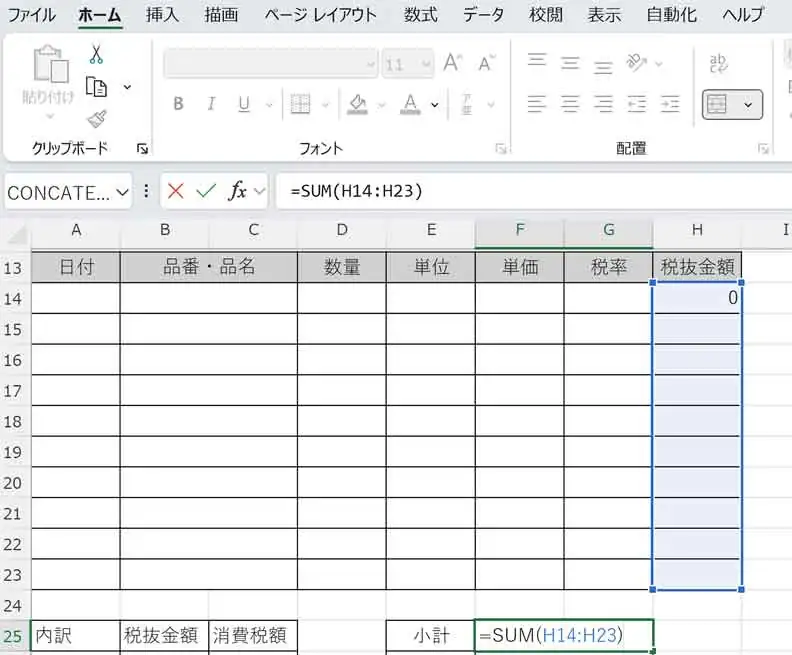

③小計・消費税額・合計・ご請求額

明細の下部にある「小計」「消費税額」「合計」「ご請求額」も関数で自動計算できます。

- 小計:「=SUM(H14:H23)」で合計を計算

- 消費税額:「=(10%税抜金額)*0.10+(8%税抜金額)*0.08」で合計を計算

- 合計:「=小計セル+消費税セル」

ご請求額に合計金額を反映させる場合は、「ご請求額」右のB9・C9セルを事前に結合し、合計金額を反映する式「=合計セル」を設定します。この設定により、明細の内容が変わった場合も金額欄が自動的に更新されるため、計算ミスや手間が省けミスも防げます。

5. レイアウトを整え名前を付けて保存する

請求書に関数を入力したら、内容に間違いがないか、レイアウトは崩れていないか確認します。画面上だけではなく印刷プレビューもチェックしてください。

続いて、ファイル名を付けて保存します。テンプレートの場合は「請求書_テンプレート」などわかりやすい名前を付けると便利です。紙の請求書・控えを保存するのであれば、電子帳簿保存法に対応する必要はありません。

一方、請求書をPDFなどの電子データで作成して交付する場合は、電子帳簿保存法で定められた「電子取引のデータ保存」の要件に従って保存しなければなりません。具体的には、電子的に受け渡しした請求書を「日付・金額・取引先」で検索できる状態で保存します。

例えば、請求書フォルダーを作成し、その中に「取引先_名発行日_金額」のようにファイル名を付けて保存するとよいでしょう。フォルダー分けしなくても「請求書_取引先名_発行日_金額」とひとめでわかるファイル名にしておくと容易に検索でき、要件も満たせます。紙で発行した請求書をスキャナ保存する場合も、同様のファイル名にしておくのがおすすめです。

ファイル名の付け方や具体的な記入例については、以下の記事で詳しく解説しています。

その後、作成したデータが、作成者側や受領者側で編集・改ざんされてしまうことを防ぐために、PDF形式または印刷して請求書を発行します。悪意を持って編集・改ざんされるばかりでなく、不慮の事故や意図せず行ってしまう事故もPDF形式なら防げます。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

エクセルによる請求書管理の課題

エクセルを使えば、請求書の作成から管理まで一貫して行うことができます。関数やテンプレートを活用すれば、ある程度の効率化も可能です。

しかし、運用面ではいくつかの課題もあります。例えば、ファイルを誤って上書きしたり、過去の請求書データを削除してしまったりするミスが発生しやすいことが挙げられます。また、取引件数が増えると、請求書の検索や管理が煩雑になり、どの取引先にいつ請求したのかを追いにくい点もデメリットです。

マクロを使えば自動化によって作業効率は大きく向上しますが、その分業務が属人化しやすい側面もあります。特定の人しか操作方法を理解していない場合、その担当者が不在になると運用が止まってしまうリスクもあるため注意が必要です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書の作成を効率化する方法

エクセルでの請求書作成は便利ですが、毎回の作成や管理には手間がかかります。そこで、請求業務を効率化するための2つの方法をご紹介します。正確で効率的な請求業務を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。

無料エクセルテンプレートを活用する

請求書作成を効率化したい方におすすめなのが、エクセル対応の請求書テンプレート(無料)の活用です。請求書に必要な項目があらかじめ設定されているため、商品名や金額などの情報を入力するだけで、すぐに完成度の高い請求書が作成できます。インボイス制度に対応したテンプレートを使用すれば、税率ごとの内訳や適格請求書発行事業者の登録番号の記載漏れなども防げて安心です。

無料で手軽に使えるテンプレートは、以下からダウンロードしてください。

請求書発行システムを導入する

業務効率化をさらに進めたい方には、エクセルよりも高度な「請求書発行システム」の導入がおすすめです。エクセルで請求書を作成する場合は、消費税率の改定や法令改正があった際に、レイアウトや計算式の修正に対応しなければなりません。しかし、請求書作成システムを導入すれば、計算や集計ミスを大幅に減らせるほか、クラウドサービスであれば、法令改正の適用やデータ管理の面でも安心です。

請求書作成システムの活用により、請求書の作成・送付・保存・管理といった工程をすべて一元化できるため、作成ミスだけでなく、ファイルを紛失する危険性も減らせます。

無料から使えるクラウド請求書サービス「Misoca」なら、インボイス制度に必要な情報が準備されているので、記載漏れの心配もありません。消費税の計算や送付作業もワンクリックで完了します。個人事業主の場合、「やよいの青色申告 オンライン」と連携すれば仕訳処理までスムーズになります。経理業務の負担を減らしながら、正確性と効率の向上を実現したい方に最適です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書作成サービスで請求業務を効率化しよう

エクセルを使った請求書の作成は、テンプレートを活用すれば初心者でも簡単に始められます。基本的なレイアウト作成や関数による金額計算、PDF変換までの流れを押さえることが大切です。しかし、取引が増えるとエクセルでの管理や作成に手間がかかり、ミスが起こりやすくなります。

そこで、請求書作成サービスを活用すれば、効率化と正確性の向上が期待できます。特に弥生の「Misoca」は、インボイス制度に対応したテンプレートや自動計算機能を備え、クラウド上で請求書の作成から送付、管理まで一括で行えます。また、会計ソフトとの連携もスムーズです。手作業の負担やミスを減らし、安心して請求業務を進めたい方は、ぜひ「Misoca」の利用を検討してみてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。