請求書番号とは?決め方や必要な理由、インボイス制度の登録番号を解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

請求書にはさまざまな記載項目があり、その1つが「請求書番号」です。請求書番号の付与は義務ではありませんが、記載することで業務効率化や取引先との円滑なやりとりにつながるため、請求書を発行する多くの事業者が活用しています。本記事では、請求書番号の基本から、インボイス制度に対応した請求書の記載項目まで、詳しく解説します。企業の担当者の方や個人事業主の方が業務をスムーズに進められるよう、請求書管理の効率化や、正確な請求書作成に役立つ情報を掲載しています。請求書番号に関するさまざまな悩みや疑問を解決する内容ですので、ぜひ参考にしてください。

請求書番号とは各請求書に付与する番号のこと

請求書番号とは、その名のとおり請求書に付ける番号のことです。例えば「001-20250410-0001」といった請求書固有の番号を、請求書の右上などに記載します。番号の付け方にルールや規定はありません。発行順の番号、年月日と紐付けた番号など、発行元が独自のルールに基づいて付番できます。

請求書番号は必ず付与する必要はない

請求書番号を付けることは、義務ではなく任意です。そのため、請求書番号を記載しなくても、請求書の効力などに影響はありません。しかし請求書番号を付けることで、管理の利便性を高めるなどさまざまなメリットがあります。そのため、事業者のほとんどが請求書番号を付けた請求書を発行しています。特に、複数の取引先に請求書を発行する事業者や、経理業務を効率化したい事業者などは付けることを推奨します。

請求書番号が必要な理由

上述のとおり、請求書番号を付けることは任意ですが、記載することで管理業務の効率化につながるなどのさまざまなメリットが期待できます。具体的には、次のような効果があります。

見積書や納品書と番号を合わせて管理がしやすくなる

請求書番号は、見積書や納品書と番号を合わせて付けることが一般的です。こうした書類と番号を合わせることで、特定の取引に関する関連書類をまとめて管理しやすくなります。

関連書類に同じ番号を付けておけば、相互に内容を確認する際や、書類どうしを関連付けながら処理する作業がスムーズになります。見積書や納品書とセットで管理することで、請求漏れや書類の記載ミスの防止が可能です。取引の状況を一貫して把握しやすくなるため、取引の透明性も向上します。

請求書を探す時間を短縮できる

請求書番号を付けることで、特定の請求書を簡単に見付けられるようになります。特にデータで管理する場合、請求書番号で検索すれば瞬時に該当の請求書を探し出せるため、業務の効率が大幅に向上します。紙の請求書でも、請求書番号を付けることで整理しやすくなり、必要な書類を迅速に見付けられます。その結果、時間や手間を削減し、浮いたリソースを他の重要な業務などへ投入できます。

取引先とやりとりがスムーズになる

請求書番号を付ければ、請求書を送付する取引先(請求先)とのやりとりやアフターフォローもスムーズになります。請求先の担当者から請求書に関する確認や問い合わせがあったときも、請求書番号を基に、該当する請求書の特定や内容の確認を迅速に行うことが可能です。問い合わせに対してスピーディーかつ正確に対応できれば取引先からの信頼も得られ、良好な関係を構築しやすくなります。

請求書番号の決め方

請求書番号の付け方や書き方に決まったルールはありません。事業者独自の方法で番号を振ることができます。しかし、請求書を正確に管理するためにも、請求書番号は重複を避けることが重要です。請求書番号を重複させずに付けるには、以下で紹介する方法があります。

顧客番号・日付・取引番号の3つの要素で請求書番号を付ける

請求書番号の決め方に法的なルールはありませんが、顧客番号・日付・取引番号の3つの要素を組み合わせて付ける方法が一般的です。

- ・顧客番号

- 「A社は001」「B社は002」というように、取引先ごとに番号を振ります。顧客番号は、取引先コード、得意先番号、得意先コード、請求先番号、請求先コードなどの呼び方もありますが、請求先を指すものとして同じ意味です。例えば、3桁で付けていけば、最大999件までの顧客番号を振って管理できます。顧客数が1,000件を超える場合、1,000件目で番号が振り出しに戻って重複する可能性があるため、取引先の数に合わせて桁を決めましょう。

- ・請求書を発行する日付

- 請求書の発行日付に合わせて番号を付けます。例えば、請求書の発行日が2025年4月10日であれば「20250410」を入れるといった付け方です。

- ・取引番号(請求書を発行した回数)

- その顧客へ請求書を発行した回数を、取引番号として振ります。例えば、初めて発行する請求書の場合は「0001」、再発行の場合は「0002」という番号を振ります。

請求書番号の例

上記3つの要素を組み合わせることで、重複しない請求書番号を付けられます。

例えば、顧客番号が「001」のA社に対して、2025年4月10日に初めて請求書を発行する場合の請求書番号は、「001-20250410-0001(顧客番号-請求書発行日-取引番号)」です。また、請求書が複数枚にわたる場合には、枝番を付けることで一貫性を保てます。例えば、「001-20250410-0001-01」「001-20250410-0001-02」のように枝番を追加することで、各ページを容易に識別できます。

請求書発行システムを利用する

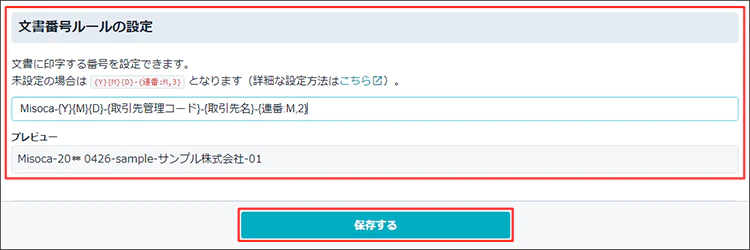

請求書発行システムを利用すれば、請求書番号のルールを設定することで請求書作成時に自動的に番号を付けることが可能です。例えば、請求書作成ソフト「Misoca」なら、日付や取引先管理コードなどを使って、好きな形式で請求書番号のルール設定ができます。任意の文書番号ルールを設定すれば、自社が管理しやすい番号を付けることも可能です。

さらに、「Misoca」では、請求書番号の管理だけでなく、請求書の発行や領収書の管理も簡単に行えます。これにより、業務効率が大幅に向上し、取引先とのやり取りもスムーズになります。

請求書の発行システムについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

請求書番号を付ける際の注意点

上述したとおり、請求書番号の付け方には決まったルールがありません。しかし、重複を避け、番号を付けるメリットを活かすためには、独自に決めたルールに基づいて番号を振ることが重要です。

請求書番号を付ける際には注意すべきポイントがあるため、ここで確認しておきましょう。

見積書や納品書など関連する書類には同じ番号を付ける

請求書を送付する取引先には、請求書だけでなく見積書や納品書なども発行することがあります。こうした請求書の関連書類に同じ番号を付ければ、請求書発行時にその書類どうしを関連付けて確認したり、管理したりできます。

例えば、見積書の「見積書番号」と同じ番号を請求書番号として振れば、取引先に発行した見積書の金額と請求書の金額に違いがないか、請求書発行時に確認しやすくなります。

また、見積書に加えて、商品やサービスの納品時に発行する納品書にも「納品書番号」として請求書番号・見積書番号と同じ番号を振ることを推奨します。こうすることで、見積書・納品書・請求書の3つの書類をまとめて管理できるようになります。

請求書番号を重複させない

請求書番号は、請求書ごとに固有の番号を付与することで、請求書の特定ができるようになります。そのため、必ず重複しない請求書番号を付けることが重要です。請求書番号が重複すると、内容は異なるものの請求書番号が同じ請求書が複数存在することとなり、請求書番号だけでは確認したい請求書を特定できません。

特に注意したいのが、請求書番号の桁数が1桁や2桁と少ないケースです。番号を付与できる数が限られるため、請求書を発行し続けるうちに重複する可能性があります。重複を防ぐためにも、桁数は余裕を持たせて3桁や4桁など、多めに設定することがポイントです。

また、複数の取引先に同じ請求書番号を付けていないかにも注意しましょう。複数の取引先に同じ請求書番号が発行されていると、請求先や請求内容を間違えたことに気づかないまま、請求書を発行してしまう可能性があります。

請求書番号の重複防止には、先に述べた請求書発行システムが役立ちます。設定したルールに基づいて、自動的に重複を防ぎながら番号を付けられるためです。

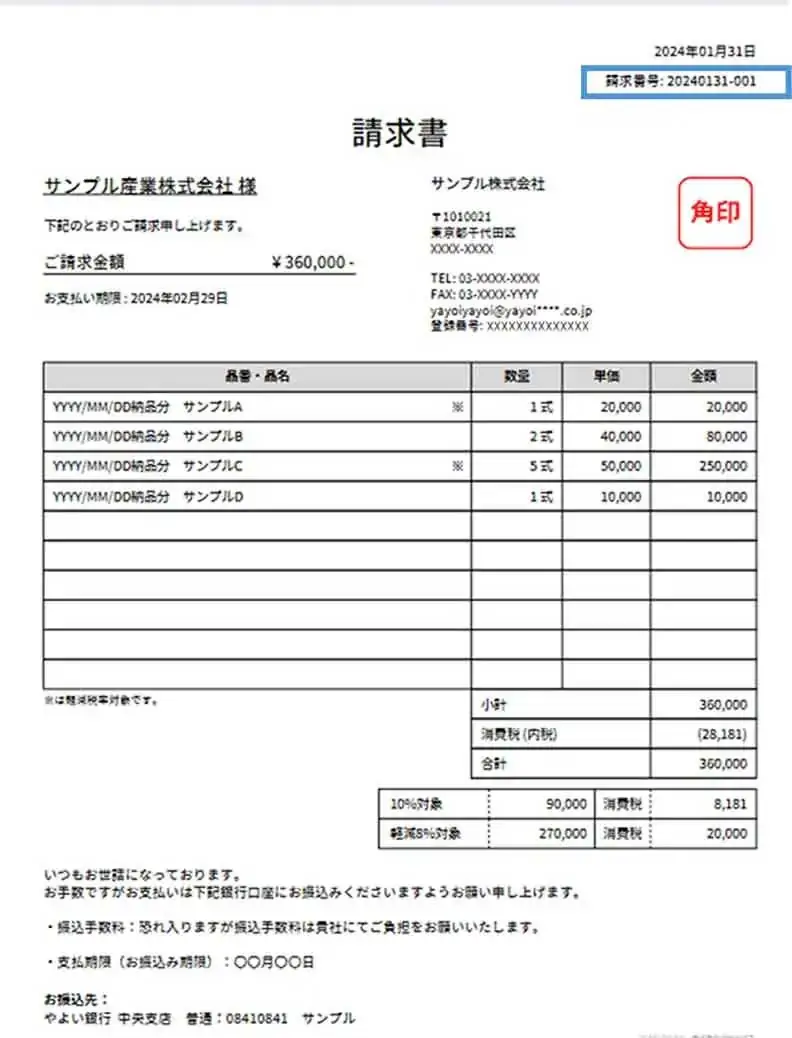

インボイス制度開始に伴う請求書の記載項目の変更点

2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。本制度は、消費税の仕入税額控除の方式の1つです。売手側が買手側に対して「適格請求書(インボイス、以下適格請求書)」を発行することで正確な適用税率や消費税額などを伝えます。買手側はこれを保存することで仕入税額控除を適用できます。

なお、インボイスには記載要件があります。請求書をはじめとして適格請求書に該当する証憑書類は、その記載要件を満たすことが必要です。

適格請求書を発行する適格請求書発行事業者は、請求書を作成する際に、インボイス制度開始前と比べて次の2点に対応する必要があります。

適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号を記載する

適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書の記載要件の1つです。登録番号の記載がなければ適格請求書として取り扱えません。登録番号は、マイナンバーや法人番号と重複しない、事業者ごとの番号です。請求書番号と混同しないように気を付けましょう。

適格請求書発行事業者の登録番号を取得する方法の詳細は「適格請求書発行事業者とは?登録方法と申請書の提出先、期限について解説」の記事をご覧ください。

税率ごとに区分して合計した適用税率と消費税額を記載する

税率ごとに区分して合計した対価の額と「適用税率」を記載します。税率は、標準税率10%、軽減税率8%です。

また、「税率ごとに区分した消費税額」も記載します。10%、8%それぞれの消費税額に1円未満の端数が生じた場合は、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。

適格請求書発行事業者登録番号の確認方法

適格請求書発行事業者の登録番号は、インボイス制度において重要な情報です。取引先の適格請求書番号を確認する方法を解説します。

法人は「法人番号公表サイト」を活用する

法人の登録番号は、以下の2つのサイトで確認できます。

- 適格請求書発行事業者公表サイト

- 法人番号公表サイト

「適格請求書発行事業者公表サイト」は、取引先からの適格請求書が手元にある場合など、既に登録番号がわかっている場合の確認に用いられるのが一般的です。入力するだけで事業者の氏名・名称や登録年月日、所在地がわかります。

「法人番号公表サイト」は、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認したい場合に活用します。法人の登録番号は「T + 法人番号(数字13桁)」で構成されているため、法人番号がわかれば登録番号を確認できます。法人番号公表サイトでは「商号又は名称」に会社名を入力すると検索結果一覧が表示されるため、取引先の法人番号がわからなくても調べることが可能です。都道府県または郵便番号を検索条件として指定することもできます。

法人番号が判明したら、「適格請求書発行事業者公表サイト」に入力して検索ボタンをクリックすると、適格請求書発行事業者の登録状況を確認できます。

まず「法人番号公表サイト」で法人番号を確認し、その後「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録状況を確認するという流れです。

参照:国税庁「法人番号公表サイト」

参照:国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」

個人事業主は「適格請求書発行事業者公表サイト」を活用する

取引先が個人事業主の場合、登録番号は「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認します。

以下の2つの方法で確認が可能です。

- 登録番号を入力して該当事業者を確認する

- 「公表情報ダウンロード」から確認する

登録番号がわかっている場合は、13桁の数字を入力して検索ボタンをクリックするだけで事業者の名称や登録年月日、所在地が確認できます。

登録番号がわからず事業主名から調べたい場合は、データダウンロード機能を使ってファイル上で検索をかけることが可能です。前月末時点で公表されている最新情報を「法人」「人格のない社団等」「個人」ごとにダウンロードできます。

参照:国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」

参照:国税庁「公表情報ダウンロード」

請求書番号を活用して業務効率化につなげよう

請求書番号を付けることで、請求書や関連書類の管理業務が効率化されるうえ、取引先からの問い合わせにもスムーズに対応しやすくなります。数ある書類の中でも請求書は特に重要度の高い書類のため、重複しない番号の付け方を定めたうえで、発行・管理しましょう。

また、インボイス制度の開始に伴い、請求書の記載内容にも変更がありました。特に、登録番号は記載が必須なので、請求書番号と混同しないよう注意しつつ、正確な請求書を作成することが重要です。

請求書の発行・管理は「Misoca」にお任せ

請求書番号を付けるときには、見積書や納品書と番号を合わせることで関連書類をまとめて管理できます。「Misoca」は、見積書や請求書、領収書といった書類を簡単に発行・管理できるシステムです。請求書・見積書・納品書・領収書に付ける番号のルールを、お好みの形式で設定できます。請求書から領収書・検収書の変換も簡単にでき、ミスの削減や業務効率化につながります。「Misoca」を活用して、効率的な請求書発行・管理を実現しましょう。

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。