【初心者向け】電子帳簿保存法は何をすればいいの?対応を簡単に解説

監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)

更新

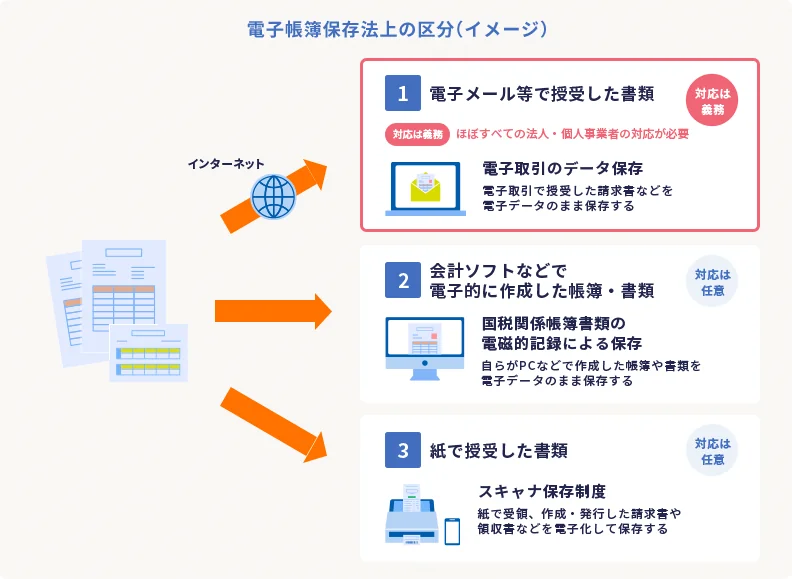

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際の方法について定めた法律です。電子帳簿保存法が定める保存方法には「電子取引のデータ保存」「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)」「スキャナ保存」の3つの区分があり、それぞれ保存方法に関する要件が設けられています。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)とスキャナ保存への対応は任意ですが、電子取引のデータ保存については、ほぼすべての事業者が対応しなくてはなりません。しかし、「具体的に何をどのように対応すればよいのか?」と思う人もいるのではないでしょうか。

これから会社設立をしたり、個人事業主として開業したりする場合も、電子取引のデータ保存は対応が必要です。

ここでは、電子取引のデータ保存への対応方法について、わかりやすく解説します。取引にかかわる書類の扱い方がよくわからない初心者向けに、シンプルに紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

ほぼすべての事業者は「電子取引のデータ保存」の対応が必要

電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存は、法人・個人を問わずほぼすべての事業者に対応が義務付けられています。

電子取引のデータ保存は、簡単にいうと「電子データでやりとりした書類は、電子データのまま保存してくださいね」という趣旨のルールと捉えてください。ルールに従ってデータ保存をしていれば、データで入手した書類を印刷し、紙の書類をファイルに綴じて保存するといった対応をしてもかまいません。

ただし、ただデータで保存すればよいわけではなく、電子データのデータ保存の要件に従った保存が必要です。適切に保存しないと電子帳簿保存法に抵触します。税務署から指摘を受ける原因にもなりますので注意しましょう。

なお、紙で受け取った書類は、紙のまま保存しておいて問題ありません。紙で受け取った書類をスキャナ保存をしてデータとして保存すれば、原本の紙を廃棄することも可能です。紙の書類を保存するためのスペースが不要となるうえに、他の電子データと一緒に管理できるため、紙で受け取った書類に関しても電子データとして保存することをおすすめします。

電子帳簿保存法の区分の1つ「電子取引のデータ保存」は対応必須

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

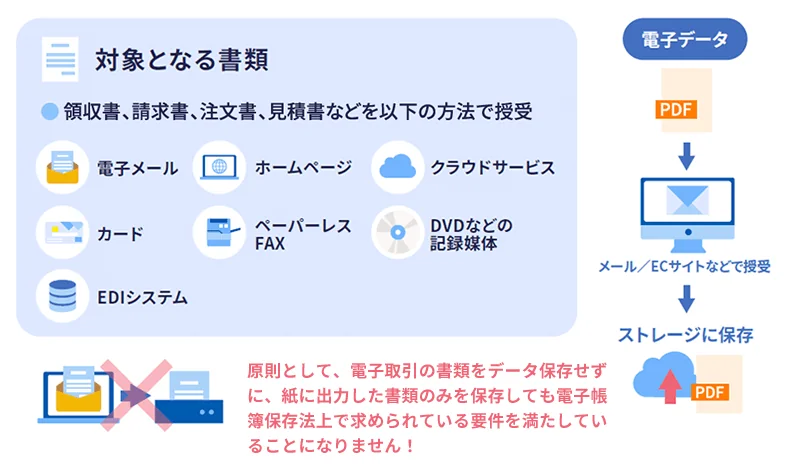

電子取引のデータ保存が必要な書類

電子取引のデータ保存が必要な書類には、電子メールやクラウドサービスなどで授受した請求書、見積書、納品書、注文書、領収書などが該当します。

メール添付されたPDFやアプリでやりとりした取引書類は、すべて電子取引に該当すると考えてください。電子取引で取引先などから受け取った取引書類だけでなく、自社から送った取引書類についても所定の要件を満たすように保存する必要があります。

なお、紙でやりとりした書類も含めてすべてをデータ化しなければならないわけではありません。紙は紙のまま保存しても問題ありません。あくまでも、「もともと電子データでやりとりされた国税関係書類」が電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存の対象となります。

電子取引のデータ保存の対象書類

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

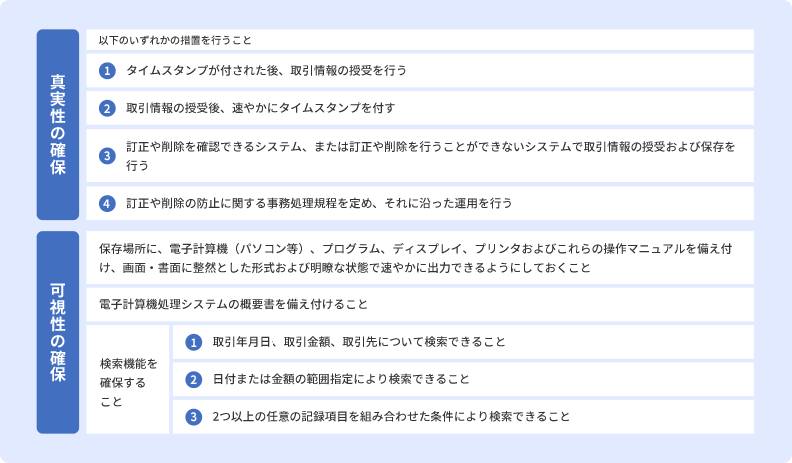

電子取引のデータ保存の要件

電子取引のデータ保存を行う際には「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの保存要件を満たす必要があります。これらの要件が設けられている主な理由は「改ざんを防止するため」「検索しやすくするため」の2点です。単に書類をパソコンなどにデータとして保存していればよいというものではない点に注意してください。

電子取引のデータ保存の要件

真実性の確保

真実性の確保については上図(1)(2)(3)(4)の要件をすべて満たしている必要はなく、いずれか1つを満たしていれば問題ありません。例えば、(3)「訂正や削除を確認できるシステム、または訂正や削除を行うことができないシステムで取引情報の授受および保存を行う」は、対象の弥生製品をご利用なら「スマート証憑管理」というサービスを利用すれば要件を満たせます。「スマート証憑管理」とは、取引先から受領した書類や、自社が発行した書類をクラウド上で保存・管理できるサービスです。対象の弥生製品ユーザーは「スマート証憑管理」を無料で使えます。

システムを導入しない場合は、(4)「訂正や削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿った運用を行う」で対応ができます。国税庁の「参考資料(各種規程等のサンプル)」では、事務処理規程などのサンプルを公開していますので、活用するとよいでしょう。

可視性の確保

可視性の確保については、書類を保存する際に使用したパソコンなどの機器のマニュアルや会計システムの概要書の備え付けを行うほか、「検索機能を確保すること」の(1)(2)(3)のすべてを満たす必要があります。

システムを導入しない場合は、各書類のファイル名を「yymmdd_取引先名_取引金額」とするなど、規則性のあるものに統一することにより、日付・取引金額・取引先のいずれの条件でもファイルを検索できます。

このように、書類の検索が可能なシステムを導入するか、もしくはファイル名を工夫することで「可視性の確保」は実現可能です。ファイル名の付け方など、書類のデータ保存方法について社内で統一化を図ってみてはいかがでしょうか。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子取引のデータ保存の要件を満たさなくてもよい場合

電子取引のデータ保存は、一定の条件を満たす事業者であればすべての要件を満たさなくてもよい場合があります。電子取引のデータ保存の要件が不要になる条件は下記のとおりです。

| 不要になる要件 | 条件 |

|---|---|

| ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に「検索機能」のすべてが不要 | 下記のいずれかに該当する事業者

|

| 電子データの保存時に満たすべきすべての要件が不要 | 下記のすべてに該当する事業者

|

小規模事業者や個人事業主にとって、電子帳簿保存法に対応するためのシステム導入はコスト面などの理由から負担が大きいかもしれません。電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存では、上記の条件に当てはまる事業者は、可視性の確保の検索機能が不要となるケースがあります。

フリーランスなど個人で仕事をしている方は、上記の条件に該当するケースが多いのではないでしょうか。こうした事業者は、電子取引データをプリントアウトして保存していたとしても、取引先ごとにファイルを分けるなどして時系列で整理されていれば問題ありません。

さらに、上記の条件をすべて満たす事業者の方は、真実性の確保と可視性の確保のどちらの要件も満たしていない状態で、単純に電子データを保存しておくことが可能です。

電子取引のデータ保存の要件を満たしていない理由について適切な説明ができれば、上記の1つ目にある「相当の理由があったと所轄税務署長が認める事業者」と認められる可能性があります。そのうえで、取引先との間で授受のあった電子データを税務職員からの求めに応じてダウンロードとプリントアウトができれば問題ありません。

したがって、小規模事業者や個人事業主は、電子帳簿保存法への対応だけを目的として高額なシステムを導入する必要はありません。これまでどおり、PDFファイルなどを整理してパソコンやクラウドストレージに保存しておくことで、対応可能です。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

紙で受け取った書類の保存方法

紙で受け取った書類については、「紙のまま保存」「スキャナ保存」のいずれかとなります。スキャナ保存するかどうかは任意のため、単に紙で受け取った書類を紙のまま保存しても問題ありません。

スキャンしてデータにすれば、紙の原本は破棄できるのでペーパーレス化が実現します。しかも、電子取引のデータ保存の対応でデータ保存されている他の取引書類と共に一括管理できるためおすすめです。電子帳簿保存法への対応を機に、紙で受け取った書類も含めてデータ保存に一本化する方法もあります。

スキャナ保存をする際は、紙の書類をスキャナで読み取ってPDFや画像データに変換するほか、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した画像データを保存する方法もあります。スキャナ保存という呼称ではあるものの、必ずスキャナを用意しなくてはならないというものではありません。

紙で受け取った書類の保存方法

- 紙のままファイリングして保存する

- スキャナ保存(任意)の要件を満たす方法でデータとして保存する

自社(自分)が作成した書類の控えの保存方法

電子帳簿保存法に定められた保存要件を満たす必要があるのは、取引先から受け取った書類だけではありません。自社(自分)が作成・送付した書類の控えについても対象となります。書類の控えに関しては、以下の要件を満たす形で保存してください。

自社(自分)が作成した書類の控えの保存方法

- パソコンで作成し、メール添付などの方法で電子的に交付した書類の控え:電子取引のデータ保存(義務)

- 紙に手書きして作成した書類の控え:紙のままファイリング、またはスキャナ保存(任意)

- パソコンで作成し、印刷後に押印・加筆等を行い郵送した書類の控え:紙のままファイリング、またはスキャナ保存(任意)

なお、押印は加筆には当たらないため、例えば電子データで作成した請求書を印刷し、代表者印などを押印して取引先に送付した場合でも、押印以外に加筆などによる情報の追加がない限り、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)の対象になります。

一方、電子データで作成した請求書の記載事項を印刷後に手書きで訂正してから送付した場合、一貫してパソコンなどで電子的に作成した書類とはいえません。この場合、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)の対象にはならないという違いがあります。

ただし、一般的に一度作成した証憑を、手書きで修正するのはあまり好ましいことではありません。取引先に提出するものであるため、訂正が必要になった場合は元のデータを修正して印刷し直すのがおすすめです。

取引先から受け取った書類の受け取り方法別の保存方法と、自社が作成して取引先に交付した書類の控えの交付方法別の保存方法は、以下のとおりです。

| 受け取り方法 | 保存方法 |

|---|---|

| 紙で受け取った場合 | 紙で保存、またはスキャナ保存(対応は任意) |

| 電子データとして受け取った場合 | 電子取引のデータ保存(電子データでの保存が必須) |

| 交付方法 | 保存方法 |

|---|---|

| 手書きして作成し、郵送などで交付した場合 | 紙で保存、またはスキャナ保存(対応は任意) |

| 電子データで作成し、印刷して交付した場合 | 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)(対応は任意) |

| 電子データで作成し、電子的に取引先に交付した場合 | 電子取引のデータ保存(電子データでの保存が必須) |

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

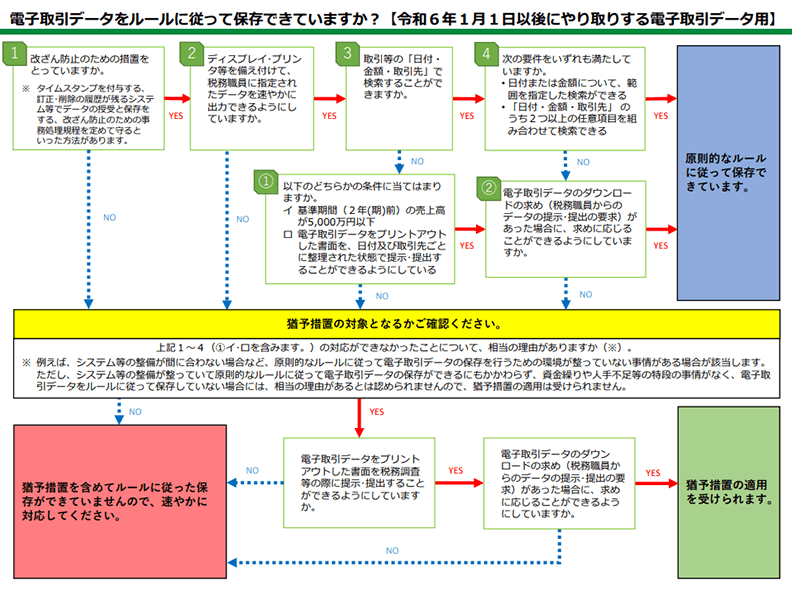

電子取引データの保存についてチェックしてみよう

国税庁は、2024年1月1日以降にやりとりする電子取引データについて、ルールどおりの運用になっているか、猶予措置の適用対象となるかといった点を確認できるチェックシートを公表しています。

このチェックシートに沿ってYes・Noを選択していけば、各書類をルールに則って保存できているかの確認に役立てられるでしょう。

電子取引データをルールどおりに保存できているかがわかるチェックシート

-

※国税庁「電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください

」(2023年7月)

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

弥生のクラウドサービスなら、初心者でも電子帳簿保存法に則った保存ができて安心!

電子帳簿保存法の対象書類は幅広く、ルールに則って運用するにはさまざまなことに留意する必要があります。電子帳簿保存法への対応に慣れていない初心者にとっては、難しく感じられるケースもあるかもしれません。

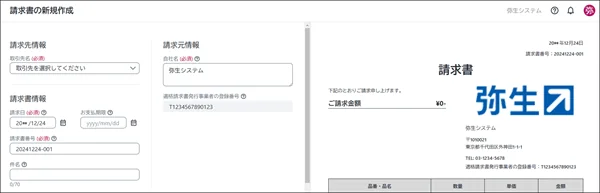

弥生では、電子帳簿保存法のルールに則った書類の保存が手軽に行えるクラウドサービスをご用意しています。請求書や見積書、納品書を簡単に電子データで作成できるクラウド請求書ソフト「Misoca」や、個人事業主向けクラウド白色申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」、青色申告をする方にご利用いただける「やよいの青色申告 オンライン」、法人向け弥生のクラウド会計ソフトなど、目的に応じてサービスを選択できるので安心です。

いずれのサービスも電子帳簿保存法はもちろんのこと、適格請求書等保存方式(インボイス制度)にも対応していますので、法令への対応をより確実に行いたい事業者さまに適しています。

さらに、対象の弥生製品ユーザーの方なら、「スマート証憑管理」を無料で利用できます。電子帳簿保存法に定められた検索要件や訂正・削除の防止措置にも対応しているため、電子帳簿保存法に則った適切な運用が実現できる点が大きなメリットです。ぜひ、導入をご検討ください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

クラウド請求書サービスと証憑管理サービスなら、改正電帳法に対応

クラウド見積・納品・請求書サービスとクラウド証憑管理サービスは、法令改正に対応するのでおすすめです。

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」で発行した請求書や取引先から受領した証憑は、「スマート証憑管理」と連携することで、電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することができます。

また「Misoca」に関しては月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

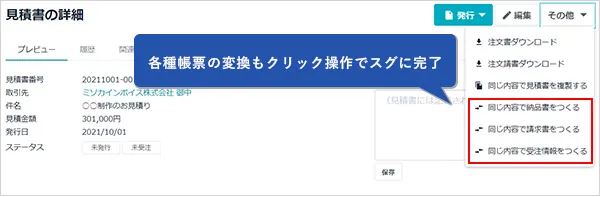

今すぐ始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」は見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。また適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した証憑の発行も可能です。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

「Misoca」は、見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。また固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。もう転記ミスや記載漏れの心配は必要ありません。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

「Misoca」で作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」は、電子帳簿保存法に対応!優良な電子帳簿に対応しています。しかも、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できますので、幅広く電子帳簿保存法に対応可能です。もちろん、自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1

税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。