電子帳簿保存法で個人事業主がレシートを正しく保存する方法を解説

監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)

更新

近年はさまざまな書類が電子化されていますが、紙のレシートや領収書を受け取るシーンはまだまだ多いのが実情です。個人事業主の中には、飲食店などで受け取った紙のレシートを帳簿に貼り付ける作業をしているケースも多いのではないでしょうか。

近年では、レシートを電子データで受け取れるアプリも登場しています。電子データで受け取るレシートは「電子取引データ」に該当するため、電子帳簿保存法に則ったデータ保存が必須です。

今回は、電子帳簿保存法に沿ったレシートの扱い方と適切な保存方法、保存期間などについて、特に個人事業主向けにわかりやすく解説します。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

レシートを電子データで保存する場合、電子帳簿保存法に則った対応が必要

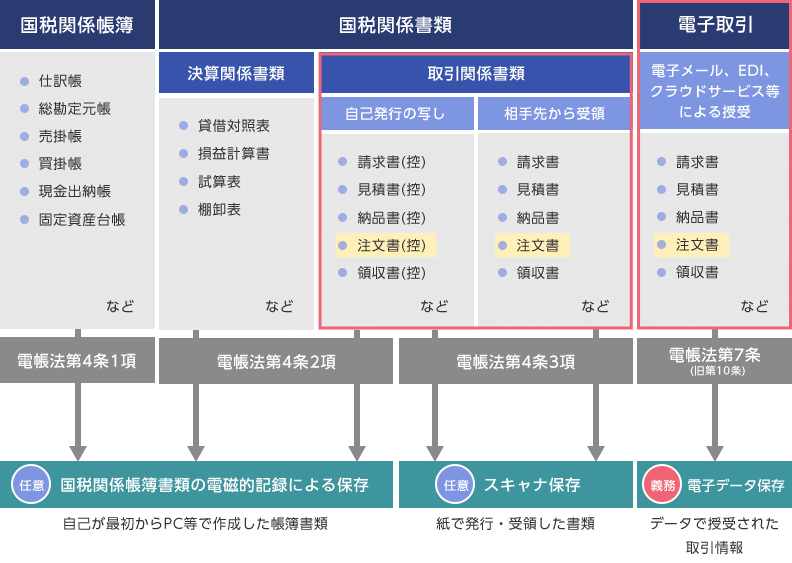

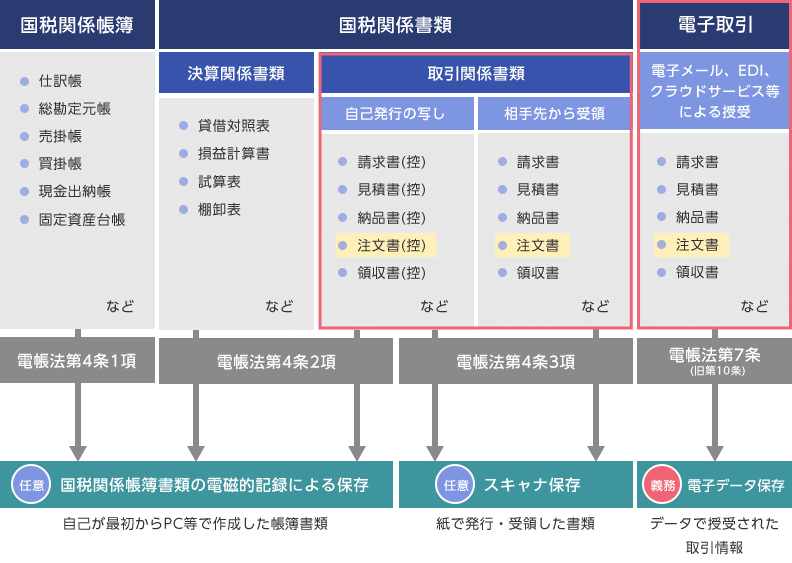

レシートは国税関係書類の一種であり、電子データで保存する場合、電子帳簿保存法の対象となります。

店舗のレジなどで印刷されるレシートには、品物を購入した日付・品目・商品ごとの単価・取引内容といった、出費(お金の流れ)を証明する取引情報が記載されています。したがって、レシートを電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法に則って適切に対応する必要があります。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

個人事業主は電子帳簿保存法の対象者

電子帳簿保存法の対象となるのは、国税関係帳簿書類を取り扱う事業者です。

電子帳簿保存法の保存区分の1つ「電子取引のデータ保存」は、2024年1月1日以後の電子取引から完全義務化されています。ほぼすべての事業者が対象のため、個人事業主も電子取引があれば対象となります。紙のレシートは関係ありませんが、電子レシートは電子取引のデータ保存の対象です。

副業をしている方も対応する必要がある

では、会社員で副業をしている方の場合はどうなるのでしょうか。

結論からお伝えすると、副業であっても収入の規模によっては電子取引のデータ保存に対応しなくてはならない可能性があります。所得を雑所得として申告しており、前々年の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える場合、取引関係書類の保存が必要です。そのため、電子取引があれば、副業でも電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存に対応する必要があります。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

紙のレシートの保存方法

レシートを保存する際は、請求書や領収書と同じように保存をします。店舗にて紙で受け取ったレシートの保存方法は、紙のまま保存するか、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」のいずれかです。それぞれの保存方法について具体的に紹介します。

紙のまま保存

紙で受け取ったレシートは、従来どおり紙のまま保存しても問題ありません。ただし、紙の管理は人手がかかるうえに、ファイリングした場合は保管スペースを確保する必要もあります。検索性も電子保存よりは低く、レシートが感熱紙の場合は、時間の経過とともに印字が消えてしまうリスクもあるため、可能であれば後述するスキャナ保存を検討しておくとよいでしょう。

紙のレシートの保管方法に決まったルールはないため、任意の方法で保管できます。月ごとにまとめたり、ノートに貼り付けたりするなど、自分が管理しやすい方法で整理してください。

レシートや領収書の保管についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

スキャナ保存(任意)

スキャナ保存とは、紙のレシートをスキャンしたり、スマートフォンで撮影して画像化したりすることでデータ化してから保存することです。ただ、スキャンして保存すればよいわけではなく、スキャナ保存は要件に従って保存する必要があります。

スキャナ保存のメリットは、紙のレシートなどの原本が破棄できることでペーパーレス化につながる点があげられます。要件に従って保存することで検索が可能になるため、すべての書類をデータ化して一元管理できれば、業務効率化にもつながるでしょう。

しかし、スキャナ保存は、システムの導入にコストがかかったりすることも想定されます。スキャナ保存への対応はあくまでも任意であるため、個人事業主の場合、費用対効果を鑑みてレシートを紙のまま保存するべきか、スキャナ保存するべきかを判断してください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

スキャナ保存の要件

スキャナ保存を行う際は、単にスキャンまたは撮影してデータ化すればよいというわけではありません。電子帳簿保存法で定められている要件に則って保存する必要があります。具体的な保存要件は以下のとおりです。

スキャナ保存の保存の主な要件

- 期間の制限:書類の受領・発行後、概ね⑦営業日以内にスキャナ保存する、もしくは事務処理規程を定めたうえで最長2か月と概ね7営業日以内にスキャナ保存しなければならない

- 解像度:200dpi以上、カラー画像でのスキャンもしくは撮影

- 削除・訂正した場合の確認ができること

- 検索機能に対応していること

- タイムスタンプを付与すること

スキャナ保存の要件についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

スキャナ保存した紙の原本の扱いは?

スキャナ保存の要件に従って電子化したレシートに関しては、紙の原本は破棄して問題ありません。ただし、スキャナ保存の要件を満たしていない場合は、紙の原本を破棄することはできません。例えば、以下のようなケースが該当するため注意しましょう。

スキャナ保存した紙の原本を保存しなければいけないケース

- 保存の期限(2か月と7営業日)を過ぎている

- レシートや領収書のサイズがスキャナの最大出力サイズを超えている

つまり、定められた要件でのデータ保存が難しい場合には、紙の原本での保存が必須になるということです。電子帳簿保存法の要件を満たした形でデータ保存されていれば、紙の原本を保存しておく必要はありません。

「弥生 レシート取込アプリ」でレシートを保存する方法

レシートのスキャナ保存は、専用のシステムを活用することで手軽かつ確実に実行できます。

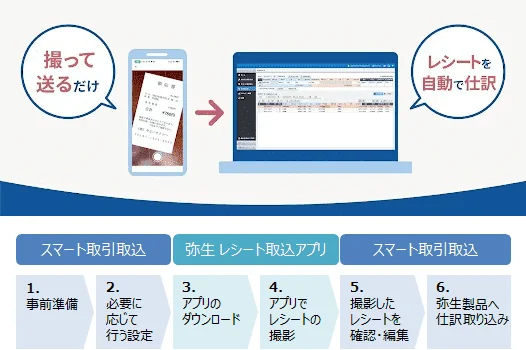

「弥生 レシート取込アプリ」を使うと、レシートをスマートフォンで撮影するだけで記載内容を自動認識し、仕訳も自動で処理することが可能です。電子帳簿保存法の要件を満たす適切な解像度で保存できるほか、タイムスタンプなどの保存要件も満たせます。

レシートの管理に手間がかかると感じている方や、自社の機器でスキャナ保存をする際に電子帳簿保存法の要件を満たしているか不安な方は、「弥生 レシート取込アプリ」を活用されてはいかがでしょうか。

「弥生 レシート取込アプリ」の利用の流れ

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子レシートの保存方法

電子レシートとは、メールやアプリなどで電子的に受領できるレシートのことです。電子レシートは電子取引データに該当することから、電子帳簿保存法に則ったデータ保存が義務付けられています。電子レシートをデータ保存せずに紙に印刷して保存する方法は認められていない点に注意してください。

紙で受領したレシートと電子レシートの保存方法の違い

電子レシートの保存形式に決まりはなく、PDFのほか画面のスクリーンショットなどでも問題ありません。ただし、保存する際には以下の保存要件を満たす必要があります。

電子レシートの保存要件

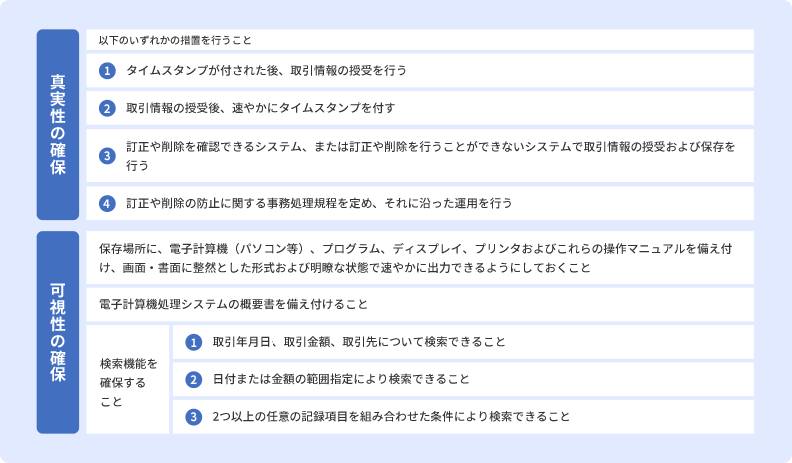

電子レシートを保存する際には、電子取引のデータ保存の要件に従って「真実性の確保」「可視性の確保」に対応をする必要があります。具体的な要件は以下のとおりです。

電子取引のデータ保存の要件

真実性の確保

真実性の確保については、上記(1)(2)(3)(4)の条件をすべて満たしている必要はありません。いずれか1つの要件を満たしていれば、真実性の確保ができていることになります。

例えば、(3)の「訂正や削除を確認できるシステム、または訂正や削除を行うことができないシステムで取引情報の授受および保存を行う」に関しては、対象の弥生製品をご利用であれば「スマート証憑管理」を利用することで(3)の措置に該当するので、真実性の確保が満たせます。システムを導入しない場合には、(4)事務処理規程の備え付けで対応できます。国税庁の「参考資料(各種規程等のサンプル)」ではこの要件に適合した事務処理規程のサンプルが公開されていますので、活用するとよいでしょう。

可視性の確保

可視性の確保は、書類を保存する際に使用したパソコンなどの機器のマニュアルや会計システムの概要書の備え付けを行うほか、「検索機能を確保すること」の(1)(2)(3)についてすべてを満たす必要がある点に注意してください。ただし、税務調査の際に電子データのダウンロードの求めに応じられる場合、(2)(3)への対応は不要となります。つまり、日付・金額・取引先の条件によって目的の電子レシートを見つけられる状態になっていれば問題ありません。

システムを導入しない場合、ファイル名を「yymmdd_取引先名_取引金額」のように統一しておけば、日付・金額・取引先のいずれの条件でも検索が可能です。電子レシートを保存する際のファイル名の付け方について、社内で統一しておけば適切に対応できるでしょう。

電子取引のデータ保存の要件を満たさなくてもよい場合

電子取引のデータ保存は、一定の条件を満たす事業者であればすべての要件を満たさなくてもよい場合があります。電子取引のデータ保存の要件が不要になる条件は下記のとおりです。

| 不要になる要件 | 条件 |

|---|---|

| ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に「検索機能」のすべてが不要 | 下記のいずれかに該当する事業者

|

| 電子データの保存時に満たすべきすべての要件が不要 | 下記のすべてに該当する事業者

|

なお、上記のうち「相当の理由があったと所轄税務署長が認める事業者」は、電子データ保存要件を満たしていない理由を税務職員に説明できれば、該当の事業者と認められる可能性があります。該当する個人事業主の方は、これまでどおりPDFファイルなどを整理された状態でパソコンやクラウドストレージに保存しておけば問題ないでしょう。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

個人事業主のレシート保存期間

個人事業主の場合、レシートの保存期間は原則5年間です。ただし、レシートが適格請求書(インボイス)や簡易適格請求書(簡易インボイス)に該当する場合は7年間の保存が必要です。

適格請求書に該当するレシートを自分が発行する場合と、自分が受領する場合とがありますが、基本的には、適格請求書発行事業者として求められる「7年間保存」しておけば問題ありません。

なお、ご自身が免税事業者である場合、レシートの7年間保存の対応は不要ですが、個人事業主としてレシートは原則5年間の保存義務はあります。間違わないようにしましょう。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

個人事業主がレシートをデータ保存するメリット

レシートをデータ保存することは、個人事業主にとってさまざまなメリットがあります。具体的なメリットは以下の3つです。

業務の効率化ができる

レシートをデータ保存できれば、経理業務を効率化できます。紙のレシートはファイルに綴じたりノートに貼ったりして保存する必要があるため、作業負担が大きくなりがちです。個人事業主の場合は特に、本業を圧迫しないよう経理業務はシンプルに進めたいので、データ保存を選択するとよいでしょう。

レシートの電子保存に対応したアプリには、スマートフォンでレシートを撮影するだけで画像を簡単に保存できるものもあります。アプリによっては、レシートに記載されている日付や取引内容、金額などを自動で読み取ったうえで、仕訳までしてくれるものもあります。紙のレシートを保存する方法と比べて、業務を効率化できる点が大きなメリットです。

保管スペースを削減できる

保管スペースを削減できる点も、レシートをデータ保存するメリットです。紙のレシートを最大7年間保存するとなると、それなりの保管スペースが必要です。保管スペースが場所を取るため、事務所もそれなりの広さが必要となるでしょう。結果として事務所の賃料や備品にかかる費用が高くなり、コストがかさむことも想定されます。

レシートをデータ保存すれば、保管するためのスペースは不要です。収納用キャビネットなどの備品もそれらを設置するスペースも必要なくなるため、スペースを有効活用できます。

紛失のリスクがなくなる

レシートをデータ保存すれば、紙に特有の紛失リスクを回避できます。紙のレシートには紛失のリスクがあるため、7年にわたる保存期間中に紛失したり、感熱紙の場合には経年劣化で印字が消えてしまったりする可能性も否定できません。

レシートをサーバーやクラウドにデータ保存しておけば、必要なレシートを検索しやすくなるうえに、万が一パソコンが故障してもデータは失われません。端末やネットワークに何らかの問題が発生した際には、すぐにデータを取り出すことが可能です。データ改ざんのリスクも抑えられます。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

個人事業主がレシートをデータ保存するデメリット

レシートのデータ保存にはさまざまなメリットがある一方で、個人事業主にとってデメリットとなりかねない面もあります。主なデメリットは以下のとおりです。

運用コストがかかる

レシートのデータを適切な方法でスキャナ保存するには、スキャナ保存の要件を満たせる機器やシステムの導入が必要になることが想定されます。こうした機器やシステム対応には導入・運用コストがかかる場合もあるでしょう。

電子取引のデータ保存に対応する場合も同様です。真実性の確保・可視性の確保に対応できる機器・システムを導入するために、それなりのコストが必要となります。

慣れない作業に一時的に手間が増える

電子レシートの保存や紙のレシートのスキャンは、従来の紙のレシートに慣れている方にとっては一時的に手間が増えたように感じるかもしれません。

また、電子取引のデータ保存に対応する場合でも、保存要件を満たすにはそれなりの手間が必要となるでしょう。

レシートのデータ保存ができる弥生のクラウドアプリは、シンプルで直感的な操作がしやすく、初めてご利用いただく方でも操作をすぐに覚えられておすすめです。レシート取込アプリで取り込まれたレシートの画像データは「スマート取引取込」で自動的に仕訳されるため、むしろ経理業務の効率化と時間短縮につながるはずです。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

個人事業主がレシートをデータ保存するなら、弥生のクラウドアプリの活用を

個人事業主にとって、レシートは適切に保存する必要がある書類の1つです。紙のレシートを受け取る機会はまだまだ多くありますが、紙のレシートは紙のまま保存すると手間と時間がかかり、保管スペース用のコストもかかります。

電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件に従い、電子データ化して保存するのがおすすめです。また、電子レシートを受領した場合は、電子取引のデータ保存の要件に則って保存しなくてはなりません。

これまで紙でレシートの保存を行ってきた個人事業主者にとって、レシートなどの取引書類の電子化は、負担が大きく感じられるかもしれません。しかし、ペーパーレス化や電子化はこれからも加速していくと考えられます。

弥生の申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」では、電子帳簿保存法やインボイス制度といった最新の法令に対応した書類の保存や経理処理が可能です。クラウド型のシステムなら、今後の法改正にもスムーズに対応できます。経理業務のDXやスムーズな電子データの管理に、弥生製品をぜひご活用ください。

無料お役立ち資料【「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

弥生のクラウドアプリなら、電帳法に無料で対応

弥生のクラウドアプリは、電子取引の証憑や帳簿、書類の電子保存に無料で対応します。

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」で発行した請求書や取引先から受領した証憑は、「スマート証憑管理」と連携することで、電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することができます。

また弥生のクラウド申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」は、作成した決算書や帳簿を製品内で電子帳簿等保存(※)することが可能です。

- ※「その他の帳簿」に対応

- ※事業者自らがパソコンで最初の記録段階から一貫して作成した書類が国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)の対象

今ならお得な各種キャンペーンを実施中!まずはお試しください。

請求業務を効率化するMisoca

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」は、見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。

取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票が作成できます。

さらに固定取引の請求書を自動作成する自動作成予約の機能や、「Misoca」で作成した請求データを弥生の申告ソフトで自動取込・自動仕訳を行う連携機能など、請求業務を効率化する機能が盛り沢山です。

月10枚までの請求書作成ならずっと無料で、月15枚以上の請求書作成なら初年度無料になるキャンペーンを実施中!

日々の仕訳、決算業務をスムーズにする「弥生のクラウド会計ソフト」

弥生のクラウド会計ソフトは、銀行口座・クレジットカードの明細、レシートのスキャンデータを自動取込・自動仕訳するから、日々の取引入力業務がラクにできます。

また確定申告書類の作成も流れに沿って入力するだけ!経理初心者の方でも、”かんたん”に申告業務を行うことができます。

個人事業主の方は、1年間無料ですべての機能が使える「やよいの青色申告 オンライン」をご検討ください。

- ※優良な電子帳簿保存には、対応していません。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1

税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。