電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスの選び方とは?

監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)

更新

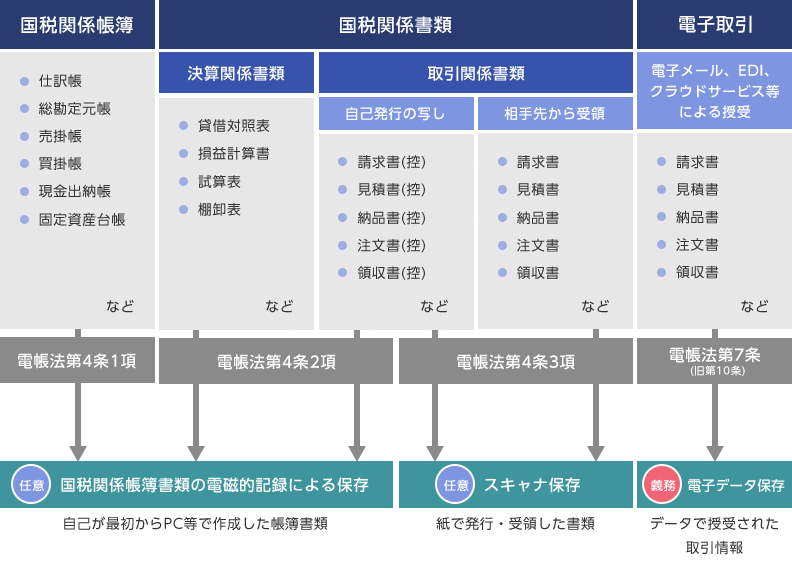

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や国税関係書類を電子データで保存する際の要件を定めた法律です。保存要件は、おおきく3つの区分に分けられています。「電子取引のデータ保存」「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)」「スキャナ保存」で区分され、それぞれ細かい要件が定められています。効率よく対応を進めるために、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスの導入がおすすめです。

この記事では、電子帳簿保存法への対応にクラウドサービスが適している理由や、導入のメリット・デメリットのほか、選び方のポイントなどについて解説します。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法への対応にクラウドサービスがおすすめな理由

電子帳簿保存法への対応にクラウドサービスをおすすめする理由は、クラウドサービスを利用すれば電子帳簿保存法への対応がしやすくなることです。

電子帳簿保存法には、国税関係帳簿や国税関係書類を電子データで保存する際のルールが定められています。同法は1998年に施行されて以来、時代に応じた改正が繰り返し行われてきました。直近では2022年に大きな改正が行われました。特に電子取引のデータ保存については、2024年1月1日以後、法人・個人を問わずほぼすべての事業者に対応が完全義務化されています。

クラウドサービスを利用することで、各区分で定められている要件に対応しやすくなるだけでなく、今後の法改正への対応も容易になります。常に最新の法律に則った形で電子帳簿保存法に対応できるため、最新法令に対応しているかなどの心配がありません。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法の対応ポイント

電子帳簿保存法には3つの区分があり、それぞれ対応しなければならない保存要件が異なります。区分ごとに、対応のポイントを見ていきましょう。

電子帳簿保存法の3つの保存区分

電子取引のデータ保存(義務)

電子取引のデータ保存では、電子データでやりとりした請求書や見積書といった取引関係書類をデータで保存する際の要件がまとめられています。書類だけでなく、取引情報が含まれるメール本文やインターネットバンキングの取引明細なども該当します。

2024年1月1日から、電子取引のデータ保存は完全義務化されました。電子取引の情報はデータのまま保存しなければなりません。ほぼすべての事業者が対応する必要があるため、要件を満たしてデータ保存を行う必要があります。

弥生の請求書発行システム「Misoca」と「スマート証憑管理」を活用すれば、インボイス制度に則った請求書の発行と、電子帳簿保存法に則った控えの保存が簡単に行えます。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)(任意)

国税関係帳簿や国税関係書類をパソコンなどで一貫して電子データで作成した際、一定の要件を満たせば、そのまま電子データとして保存することが可能です。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)の対象は、「国税関係帳簿」「国税関係書類」に分かれます。また、国税関係帳簿は「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に分けられます。

優良な電子帳簿は、従来からの機能要件(訂正削除の履歴確保、検索機能等)を満たすものが該当し、過少申告加算税の軽減措置(あからじめ届出書の提出が必要)や、青色申告特別控除65万円の適用を受けることが可能です。

国税関係帳簿や国税関係書類の作成は、手作業で行うと非常に手間がかかるため、会計ソフトや確定申告ソフトなどを利用する場合が多いでしょう。そのようなときに、電子帳簿保存法の電子帳簿等保存に対応したクラウドサービスを活用していれば、帳簿や書類を1つずつ紙に印刷せずにデータのまま保存できます。

| 保存要件概要 | 国税関係帳簿 | 国税関係書類 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 優良 帳簿 |

その他 帳簿 |

|||||

| 真実性の確保 | 記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | |||||

| 通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | ||||||

| 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること | ||||||

| システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること | ||||||

| 可視性の確保 | 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと | |||||

| 検索要件 | ① | 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること |

|

|||

| ② | 日付又は金額の範囲指定により検索できること |

|

|

|||

| ③ | 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること |

|

||||

| 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること |

|

|

||||

- ※1: 保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち②③の要件が不要となります。

- ※2: 優良帳簿の要件を全て満たしているときは不要となります。

- ※3: 取引年月日その他の日付により検索ができる機能及びその範囲を指定して条件を設定することができる機能を確保している場合には、「ダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと」の要件は不要となります。

-

※国税庁「はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)【令和6年1月以降用】

」より引用

なお、2022年1月から、電子帳簿等保存に則って保存を行う際の税務署長への事前の承認が不要になりました。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)の対応は任意ですが、書類の印刷コストや保管スペースなどを削減できるため、利用を検討してみてはいかがでしょうか。「やよいの青色申告 オンライン」や弥生のクラウド会計ソフトは、その他の帳簿に対応しています。

スキャナ保存(任意)

スキャナ保存は、紙で受け取ったり発行したりした取引関係書類をスキャンしてデータとして保存する場合の要件が定められています。対応は任意です。2022年1月から事前承認が不要であるため、始めやすくなっています。

スキャナ保存は、義務化された電子取引のデータ保存と同じく、請求書や領収書といった取引関係書類に関する区分です。データで受け取った取引書類をデータのまま保存し、紙で受け取った取引書類もデータで管理すれば、データで一元管理ができます。電子取引のデータ保存と合わせて、スキャナ保存にも対応できるようにしておくと業務効率化につながるでしょう。

スキャナ保存では、解像度や保存したファイルの検索性などに関する要件が細かく定められていますが、クラウドサービスを利用することで効率的に対応できます。対象の弥生の製品をお使いであれば「スマート証憑管理」を無料でご利用できるため、無理なく対応可能です。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法対応のクラウドサービスのメリット

電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスの利用には、多くのメリットがあります。導入メリットを理解したうえで、対応するかどうかを検討してください。

電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスでは、インターネットを介して国税関係帳簿や書類の保存や閲覧、ダウンロードといった機能を利用できます。

法改正にすばやく・柔軟に対応できる

電子帳簿保存法は、施行以来繰り返し改正が行われています。今後も時代に応じた改正が行われる可能性があります。

クラウドサービスでは、サービス提供者が随時最新の法令に合致したサービスのアップデートを行います。自社で対応しなくても最新の法令に対応できるため、安心です。

電子データの保存などが可能

クラウドサービスを利用すると、電子データの保存や更新が自動で行えます。電子帳簿保存法に対応したサービスの中には、作成したデータや更新したデータを自動で保存できるものもあります。

このようなサービスを利用すれば、電子帳簿保存法に対応した形での速やかな保存が可能です。

不正を防止しやすい

電子データの帳簿や書類を保存する際に不正を防止しやすい点も、クラウドサービスを導入するメリットといえます。

電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスは、要件をクリアするための訂正や削除を防ぐための機能も搭載されています。必要なデータを削除してしまったり、書き換えてしまったりするリスクも軽減できるでしょう。

ペーパーレス化を推進できる

クラウドサービスを導入すると、ペーパーレス化の推進につながります。電子帳簿保存法のうち、スキャナ保存は専用のサービスを導入しないと要件を満たすのが困難ですが、クラウドサービスを使えば紙で受け取った取引書類もデータ化できるため、ペーパーレス化を進められます。

紙の書類を保存する手間やコストの削減、環境負荷の低減に役立てることも可能です。

保存場所にかかるコストを低減できる

紙の帳簿や書類を保存するには、物理的な保存場所が必要です。データ保存をする場合でも、社内に保存場所を確保することもあるとは思います。しかし、クラウドサービスであれば、物理的な保存場所が不要となり、保存場所にかかるコストを削減できることも、クラウドサービスのメリットです。

また、紙の書類を保存する場合、5~10年分の書類を保存するためのスペースを確保しなければなりません。クラウドサービスを利用すれば、事務所内の保存スペースを有効活用でき、倉庫などを借りている場合も費用を削減できます。

クラウドサービスを選定する際には、安心して長年の保存ができるサービスを選ぶ必要があるでしょう。

業務効率化が進む

電子帳簿保存法の要件を満たせるクラウドサービスを活用すれば、書類の検索などが容易です。要件には検索要件もあるため、日付や取引先、金額といった条件で必要な書類を検索できるため、過去の書類を探す手間が省けます。

さらに、請求書の発行から消込までを自動化できる弥生の「Misoca」のように、関連業務の効率化につながるクラウドサービスも多くあります。業務内容に適したサービスを選定することで、経理業務全体の効率化に役立てることも可能です。

データ紛失のリスクを減らせる

紙の書類には紛失のリスクがありますが、クラウドサービスを利用すれば、そのリスクを大きく減らせます。電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスは、要件に則って保存するので、変更・削除の履歴などが残ります。検索要件もあるので、どこに保存したかがわからなくなってしまったり、間違えて消してしまったりするリスクも軽減できるでしょう。

紙で保存する場合と比較しても「ファイルから取り出した書類がどこかに行ってしまった」といった心配がなくなることから、紛失リスクを軽減できます。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

クラウドサービスを利用するデメリット

電子帳簿保存法への対応にクラウドサービスを利用する場合は、以下のデメリットにも気を付けなければいけません。あらかじめ確認しておいてください。

オフラインでは利用できない

クラウドサービスは、オンラインでの利用が前提になっています。インターネット環境がないところでは保存した書類の閲覧や書類のアップロードなどができません。インターネット環境の整っていない出先などでサービスを利用したい場合、不便が生じる可能性があります。

トラブル対応がベンダー任せになる

クラウドサービスは、サービスの保守をベンダーに任せられる反面、トラブル発生時の対応は自分ではできません。安定性が高く、過去に大きな障害を起こしていないシステムを選ぶのがおすすめです。

管理を怠ると情報漏えいのリスクがある

クラウドサービスの多くは、IDとパスワードでサービスにログインしてデータの閲覧などを行います。そのため、悪意による流出だけでなく、管理者の過失などによりIDとパスワードが流出してしまうと、取引情報を第三者に閲覧されてしまうおそれがあります。サービスを利用する際にはIDとパスワードの管理を徹底すると共に、安全性の低いフリーWi-Fiなどからの接続や公共の場所からのログインを禁止するなどのルールを設けて運用してください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法対応のクラウドサービスを選ぶ際のポイント

電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスには、さまざまな種類があります。自社に合ったサービスを利用するためにも、安易に決めずサービスの内容をきちんと確認することが大切です。

ここでは、クラウドサービスを選ぶ際に、チェックしておきたい主なポイントをまとめました。

業務をどれだけ効率化できるか

自社の業務をどれだけ効率化できるかは、クラウドサービスを選ぶうえで重要なポイントです。多くの場合、クラウドサービスの導入は業務の効率化や正確性の向上のために行われます。クラウドサービスを導入することで、どの程度業務の効率化を図れるのかを確認してください。

例えば、「クラウドサービスを導入したことで、自社の業務に対応できなくなってしまった」といった問題が生じると、負担がかえって増えてしまうおそれがあります。対応できない業務を手作業で処理して管理するとなると、管理しなければならない範囲が増えて、かえってミスにつながってしまうかもしれません。

クラウドサービス導入後の業務フローや実際の処理方法を確認して、効率化につながるサービスかどうかを検討してください。また、自社のフローもシステムやサービスに合わせて変更することで対応できるかも検討する必要があるでしょう。

一定期間無料で利用できるサービスであれば、従来の方法と並行稼働させて使い勝手を確認できます。

製品の特長がニーズに合っているか

クラウドサービスを導入する際は、製品の特長が自社のニーズに合っているかも検討のポイントとなります。電子帳簿保存法に対応しているクラウドサービスは複数ありますが、それぞれ特長が異なるため、きちんと確認しましょう。

例えば、弥生の「Misoca」は、請求書や見積書、納品書などの取引関係書類の発行と保存などを効率的に行えるシステムです。手頃な価格で、簡単に請求関連業務の自動化とペーパーレス化を実現できるため、まずは請求書関連から電子帳簿保存法への対応とペーパーレス化を進めていきたい場合にはメリットがあります。プランによっては無料でも利用できるため、まずは試してみたいという場合にも適しています。

弥生の各製品との連携性にも優れており、将来対応範囲を増やしていきたい事業者の最初のステップとしてもおすすめです。

電子取引の書類全般に対応できるサービスを探しているなら、「スマート証憑管理」をおすすめします。「スマート証憑管理」は、電子帳簿保存法の電子取引とスキャナ保存に対応したサービスで、対象の弥生製品をお使いであれば無料で利用できます。

また、電子帳簿保存法の国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)に対応したいのであれば弥生のクラウド申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン(※)」の利用が便利です。

(※)その他の電子帳簿保存対応

どの区分の電子帳簿保存法への対応を希望しているのか、また、将来対応範囲を広げていくつもりがあるのかどうか、といった観点から、適したサービスを選定することをおすすめします。

訂正・削除への対応力は十分か

電子帳簿保存法では、書類の改ざんを防止するために「真実性の確保」が要件です。真実性の確保への対応ができないシステムを選択してしまうと、別途事務処理規程を設けてそれに則った運用を行わなければなりません。

書類を訂正や削除したときの履歴と内容が残ること、または訂正や削除ができないことなどに十分に対応できるかどうかを確認してください。

適格請求書の作成・保存への対応可否

電子帳簿保存法の対象書類である請求書や領収書などは、適格請求書(インボイス)に該当する可能性があります。適格請求書(インボイス)発行事業者や消費税の本則課税事業者は、適格請求書にも対応できるサービスを選ぶことが大切です。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、本則課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書が必須です。適格請求書をデータとして受け取った場合は、電子帳簿保存法の要件に従って保存しなければいけません。

適格請求書に対応したクラウドサービスを導入すれば、電子帳簿保存法とインボイス制度の両方に無理なく対応できるでしょう。今後法改正などがあった際も、クラウドサービスなら最新の法令に自動アップデートされるため安心です。

適格請求書についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

電子取引のデータ保存に適切に対応できるか

電子取引のデータ保存に適切に対応できることも、クラウドサービスを選ぶうえでのポイントです。

電子取引のデータ保存の要件に含まれている検索機能については、「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できることが要件となっています。電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスであれば対応できるはずですが、自社の業務の中に取り入れたときの使いやすさなども確認しておきましょう。

スキャナ保存に適切に対応できるか

電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスを探す際は、スキャナ保存に対応しているかどうかをチェックすることをおすすめします。スキャナ保存は任意ですが、対応できると便利です。なお、スキャナ保存の要件は、資金や物の流れに直結・連動する「重要書類」と資金や物の流れに直結・連動しない「一般書類」で異なります。重要書類の方がより多くの要件を満たさなければいけないため、重要書類の保存要件に対応できるサービスを選ぶことをおすすめします。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

自社に合ったクラウドサービスを導入し、経理業務を効率化しよう

電子帳簿保存法に対応するには、クラウドサービスの導入が近道です。クラウドサービスを活用することで、完全義務化された電子取引のデータ保存だけでなく、スキャナ保存や電子帳簿等保存にも対応しやすくなり、ペーパーレス化や業務効率化も進められます。

クラウドサービスを導入する際に重要なのが、自社の業務に合っているかどうかです。経理業務を効率化するため、サービスの内容や範囲を導入前によく確認することをおすすめします。

クラウドサービスの導入する際は、弥生のクラウドサービスをご検討ください。弥生にはクラウド会計ソフトやクラウド申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」の他、クラウド給与計算ソフト、請求書や見積書などの取引関係書類の電子発行・保存ができる「Misoca」などがあります。

また、弥生の「スマート証憑管理」なら、電子取引のデータ保存とスキャナ保存の両方に対応しています。取引関係書類の保存にお役立てください。対象の弥生のクラウドサービスを利用中の方は、「スマート証憑管理」を無料でご利用可能です。

弥生のクラウドサービスをバックオフィスの効率化と最新法改正への対応に、ぜひご活用ください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

クラウド請求書サービスと証憑管理サービスなら、改正電帳法に対応

クラウド見積・納品・請求書サービスとクラウド証憑管理サービスは、法令改正に対応するのでおすすめです。

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」で発行した請求書や取引先から受領した証憑は、「スマート証憑管理」と連携することで、電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することができます。

また「Misoca」に関しては月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

今すぐ始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

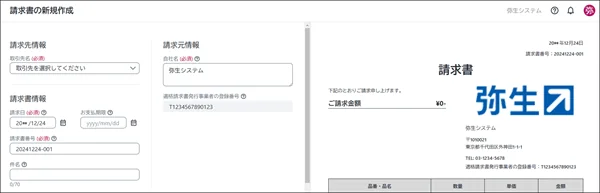

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」は見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。また適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した証憑の発行も可能です。

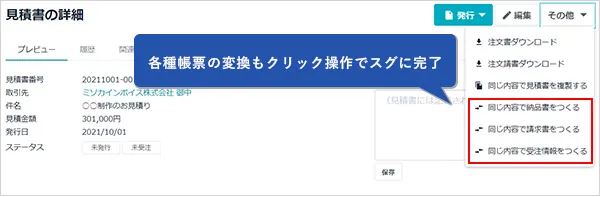

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

「Misoca」は、見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。また固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。もう転記ミスや記載漏れの心配は必要ありません。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

「Misoca」で作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」は、電子帳簿保存法に対応!優良な電子帳簿に対応しています。しかも、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できますので、幅広く電子帳簿保存法に対応可能です。もちろん、自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1

税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。