原価計算とは?目的とやり方、計算方法について解説

監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所

更新

特に製造業において、原価計算は非常に重要な意味を持ちます。原価計算が適切にできていなければ、製品の採算性を正しく把握できず、十分に利益を確保するための価格を設定することも難しくなってしまうでしょう。原価計算は、今後の経営計画を立てるうえでも欠かせません。また、原価計算は目的によって計算方法が異なります。

本記事では、原価計算の意味や目的の他、原価計算の種類ごとの計算方法や仕訳についても解説していきます。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

原価計算とは製品の製造にかかった原価を計算すること

原価計算とは、製品を製造するためにかかった原価を計算することです。製品を製造するために必要な材料費に加え、加工費、製造にあたった従業員の労務費、設備の減価償却費なども原価に含まれます。

なお、原価計算は企業の会計期間よりも短い期間で行います。企業の基本的な会計期間が1年間なのに対し、原価計算期間(原価計算を行う時間的な区切り)は、一般的に月初から月末までの1か月です。これは、日々製造する製品に対して、1年という長いスパンで原価計算を行っていると、価格設定や経営判断において後れを取ってしまうからです。必要な情報をいち早く得るために、通常、原価計算は1か月という短い期間で行うことになっているのです。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

原価計算の目的

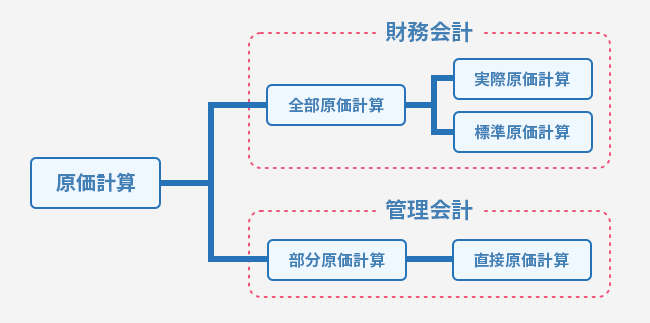

原価計算の目的は、外部に情報提供をするための財務会計を目的とする場合と、自社の経営管理を行うための管理会計を目的とする場合に大別されます。それぞれについて解説します。

財務会計を目的とした原価計算

財務会計は、株主や金融機関、取引先、投資家といった外部の利害関係者に対して、企業の財政状態や経営成績を報告するために行います。開示された情報をもとに、株主は株式の保有や売却を検討したり、金融機関が融資の可否を判断したりします。

この報告は貸借対照表や損益計算書といった財務諸表によって行われ、これらの書類を正しく作成するためには適切な原価計算が必要不可欠です。原価計算によって、企業がその生産活動によってどれくらいの利益を生み出したかを外部に報告することができるのです。

財務会計を目的とした場合に行うこと

財務諸表作成

事業年度ごとに作成する財務諸表では、企業の出資者や債権者、経営者などのために、過去の一定期間における損益と期末における財政状態を表示しなければなりません。ステークホルダー(利害関係者)に財務状況を正しく伝えるためには、正確な原価計算が必須となります。

貸借対照表や損益計算書についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

管理会計を目的とした原価計算

管理会計は、企業内部に情報を提供し、経営者などが自社の状況を把握して意思決定に役立てるために行います。各企業が任意で行う会計であり、外部に公表することはありません。経営状況を管理するために必要な情報が、企業ごとに独自のルールで取りまとめられています。

多くの企業が内部でルールを定め、管理会計を目的として原価計算を行う理由は、理想の原価と実際の原価を正しく比較し、コストダウンや製造工程の効率化などに活かすためです。例えば、外注か自社生産か、購入かリースか、といった意思決定も、原価計算を行うことによってより正確に判断できるようになります。

管理会計を目的とした場合に行うこと

原価管理

原価管理とは、目標とすべき原価を設定したうえで実際の原価と比較し、目標と実際の差の原因を分析することです。経営者だけではなく各部署で原価管理をするための根拠として、原価計算が必要になります。

価格計算

原価計算は、製品の販売価格を設定するための重要な判断材料になります。適切な原価計算がないと、どれくらいの利益を得るために、売値をいくらにするべきかという、基本的な設定ができません。

予算管理

企業が予算を立てる際には、原価と利益目標を考えながら生産計画を策定し、それをもとに月間や年間の具体的な計画を立てていきます。原価計算を正しく行わなければ、予算編成の過程において、製品をどのような規模で生産するか、予算がいくら必要なのか、といった判断をすることはできないでしょう。

経営計画

原価計算は、経営の基本計画を立てるうえでも重要な指標になります。原価が大きく上下するような場合は、経営戦略を随時考え直し、方針を決定していく必要があります。

財務会計と管理会計の違いについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

原価管理と原価計算の違いとは?

原価管理と原価計算は混同されることがありますが、それぞれ意味が異なります。原価管理とは、原価計算によって製品を製造する際にかかる原価を算出したうえで、目標とすべき原価との差を分析し、コスト改善を行うことです。つまり、原価管理を行うための前提となる手段の1つが、原価計算ということになります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

原価とは?

原価は、「材料費」「労務費」「経費」という大きく3つの要素に分けられます。また、この3つの要素からなる原価は、直接費と間接費に分けて計上されます。また、原価を変動費と固定費に分ける考え方もあります。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

原価の3要素

材料費、労務費、経費という原価の3要素は、それぞれ以下の費用を指します。

材料費

材料費とは、その製品を製造するために必要な材料を購入した費用のことです。製品の主要な材料に加え、部品や製造過程で使用される消耗品、固定資産として扱わない工具・備品なども含まれます。

労務費

労務費は、製品の製造に関わった従業員の賃金です。給与や賞与の他、各種手当や社会保険料、福利厚生費なども含まれます。

福利厚生費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

経費

製品を製造するためにかかったコストのうち、材料費と労務費に含まれないものが経費です。外注費や設備・機器の減価償却費、工場の光熱費などが該当します。

直接費と間接費

直接費は、製品の製造に直接関わる費用のことです。例えば、どの製品に使われたかが明確な材料や部品、製造に直接関わった従業員の労務費などが含まれます。

それに対して、間接費はどの製品の製造にどれくらい消費されたのか、はっきり判別できない原価を指します。例えば、さまざまな製品に共通して使う塗料や潤滑油、工具などが該当します。また、複数の製品を製造している設備の減価償却費も間接費にあたります。間接費は何らかの基準に基づき各製品原価に配分する必要がありますが、その配分処理のことを「配賦(はいふ)」と呼びます。

変動費と固定費

変動費とは、売上や生産量、販売数に比例して増減する費用のことです。原価のうち、材料費や加工費、外注費などは変動費にあたります。

固定費は、売上高や生産量にかかわらず、常に一定の期間で発生する費用です。たとえ売上がゼロでも、固定費は必ずかかります。例えば、従業員の給与や福利厚生費、設備の減価償却費、工場の家賃、光熱費などは固定費に区分されます。

固定費と変動費の違いについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

原価計算の種類

原価計算には、目的に応じていくつかの種類があります。ここからは、代表的な原価計算の種類について紹介していきます。

全部原価計算

全部原価計算は、製造にかかるすべての原価を集計して原価計算を行います。製造に関わる直接費と間接費のすべてを集計し、原価として考える方法です。さらに、全部原価計算の中には、「実際原価計算」と「標準原価計算」という2つの原価計算方法があります。

実際原価計算

実際原価計算とは、製品を製造するために実際にかかった費用にもとづき、原価を計算する方法です。製造時に発生した原価の他、製品を売るための販管費(販売費及び一般管理費)も含めて計算します。原価管理を行う際には、多くの場合、実際原価計算で算出した原価を、後述する標準原価計算で算出する目標原価と比較・分析します。

販売費及び一般管理費(販管費)についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

標準原価計算

標準原価計算では、その製品を製造するために目標とすべき原価(標準原価)を算出します。標準原価を構成する材料費や労務費などの各費用の目標額を定めるため、過去の実績の分析や市場調査などが必要です。この標準原価計算を行うと予算策定に役立つうえ、実際にかかった原価と比較することで、コストダウンや工程の効率化の検討につながります。

部分原価計算

部分原価計算とは、製造に必要な費用の一部分だけを計算して原価を割り出す方法です。これによって、企業の各部門にかかる費用や粗利、生産性などを部分的に把握することができます。ただし、部分原価計算は社内管理のために行うものであり、財務会計目的には使用できません。

直接原価計算

直接原価計算とは、部分原価計算のうち変動費のみを原価として扱う方法です。製造にあたる従業員の労務費など、固定費は原価として計上されません。変動費のみで原価計算を行うことによって、利益や予算を計算しやすくなります。部分原価計算の中で最もよく活用されるのが直接原価計算です。

原価計算の種類

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

原価計算の計算方法と仕訳方法

原価計算は、一般的に、「費目別原価計算」「部門別原価計算」「製品別原価計算」というステップで行われます。次のような条件を例に挙げて、原価計算の流れと仕訳例について見ていきましょう。

製造にかかった原価の例

- 月初仕掛品(前月製造途中の原価):40万円

- 直接材料費(掛):30万円

- 間接材料費(掛):15万円

- 直接労務費(現金):40万円

- 間接労務費(現金):7万円

- 直接経費(現金):15万円

- 間接経費(現金):5万円

- 月末仕掛品(当月製造途中の原価):30万円

- 完成品:122万円(製品1:74万円、製品2:48万円)

STEP1. 費目別原価計算

費目別原価計算では、原価を材料費・労務費・経費の3要素に分け、それぞれをさらに直接費(仕掛品)と間接費(製造間接費)に分類します。つまり、費目は全部で6つに分けられることになります。

仕訳は以下のとおりです。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 材料費 | 45万円 | 買掛金 | 45万円 |

| 労務費 | 47万円 | 現金 | 47万円 |

| 経費 | 20万円 | 現金 | 20万円 |

| 仕掛品 製造間接費 |

30万円 15万円 |

材料費 | 45万円 |

| 仕掛品 製造間接費 |

40万円 7万円 |

労務費 | 47万円 |

| 仕掛品 製造間接費 |

15万円 5万円 |

経費 | 20万円 |

STEP2. 部門別原価計算

部門別原価計算では、費目別原価計算で算出した間接費を各部門別に計算して把握し、その後、各製品原価に配賦します。部門別原価計算の目的は、どの部門がどれくらい間接費を使用しているのかを計算し、コストを割り振ることです。部門は、加工部門や組立部門などの分け方が一般的です。また、配賦方法は、材料費なら使用量、光熱費なら部門ごとの専有面積など、費目ごとに合理的な基準を設定します。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 加工部門費 | 10万円 | 製造間接費 | 15万円 |

| 組立部門費 | 5万円 | ||

| 加工部門費 | 2万円 | 製造間接費 | 7万円 |

| 組立部門費 | 5万円 | ||

| 加工部門費 | 3万円 | 製造間接費 | 5万円 |

| 組立部門費 | 2万円 |

STEP3. 製品別原価計算

費目別原価計算で算出した直接費と、部門別原価計算で部門別に配賦した間接費から、製品ごとの原価を計算します。各部門に配賦した製造間接費を仕掛品勘定に振り替えます。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 仕掛品 | 27万円 | 加工部門費 | 15万円 |

| 組立部門費 | 12万円 |

その後、それぞれの製造指図書(注文書)をもとに、製品ごとに原価を計算します。個別の製品を製造するための原価を製品製造原価と呼びます。また、各製品が完成した分だけ仕掛品勘定から製品勘定に振り替えます。その際に、月初仕掛品と月末仕掛品を考慮します。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 製品1 | 74万円 | 仕掛品 | 122万円 |

| 製品2 | 48万円 |

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

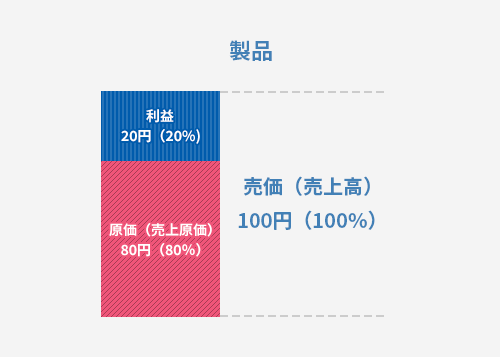

原価率とは

事業を営むうえでは、原価率を意識する必要があります。原価率とは、売上高における原価の割合を示す数字です。原価率が高すぎると、多くの売上を上げても利益が少なく、経営にとって良い影響は少ないでしょう。

それに対して、原価率が低すぎると消費者が製品に不満を抱く可能性があります。原価率を把握し、適切にコントロールすることは、企業の利益の確保や健全な経営につながります。

原価率の計算方法

原価率は、以下の式で算出することができます。

原価率の算出方法

原価率(%)=売上原価(製造原価)÷売上高×100

例えば、製造原価が800万円で、売上高が1,000万円なら、原価率の計算は以下のようになります。

800万円÷1,000万円×100=80%

売上原価や売上高についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

産業別原価率の平均値

原価率は、業種によっても違いがあります。例えば、経済産業省「企業活動基本調査確報-2020年度実績-」(2022年1月) によれば、2020年度の原価率の平均は、製造業が80.8%、卸売業が87.6%、小売業が71.2%となっています。

ただし、上記はあくまでも業種別の目安です。それぞれの企業の経営方針や、取り扱う製品やサービスなどよって原価率は変わります。これまでの原価率の推移なども参考に、自社にとって最適な原価率を検討することが大切です。

原価率についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

「令和4年度税制改正の大綱」の影響

財務省「令和4年度税制改正の大綱 」(2021年12月)によると、この改正では、消費税や法人税などが見直されると同時に、企業に対して「積極的な賃上げ等を促すための措置」が取り入れられました。これにより、従来の労務費とは要件が異なるため、原価に含まれる労務費にも影響がありました。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら、原価計算などの会計業務もかんたん

原価計算などの会計業務をスムーズに進める大きなポイントが、使い勝手の良い会計ソフトを選ぶこと。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」です。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

適切な原価計算を経営戦略につなげよう

原価計算は、製品を製造するためにかかった原価を計算することを指し、現状を正確に把握することに役立ちます。原価計算によって利益やコストを正しく認識できれば、適正な価格設定にもつながります。そのため中長期的な経営戦略を立てるためにも原価計算が必要です。

原価計算には、企業の規模や製品、製造過程、配賦の考え方など、複雑な要素が多くあります。正確な原価計算の方法を理解し、利益につながるようしっかりと準備を行いましょう。原価計算などの会計業務を効率化するなら、会計ソフトの導入がおすすめです。自社に合った会計ソフトを活用して、会計処理にかかる手間を軽減してみてはいかがでしょうか。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。

「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。