販売管理とは?業務フローやシステム導入のメリットを解説【図解あり】

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

近年、ビジネス環境の変化や取引の多様化により、自社・自事業ごとのニーズに合わせた販売管理の重要性が高まっています。商品やサービスの受注から納品、請求、在庫の管理まで一連の流れを適切に把握できていないと、さまざまな課題が顕在化しやすくなります。

本記事では、販売管理の基本的な考え方や目的、業務の流れ、よくある課題とその解決策、さらに管理方法やシステム導入のポイントまでを網羅的に解説します。販売管理に課題を感じている方や、これから効率化を目指したい方に向けて、役立つ情報をわかりやすくまとめています。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

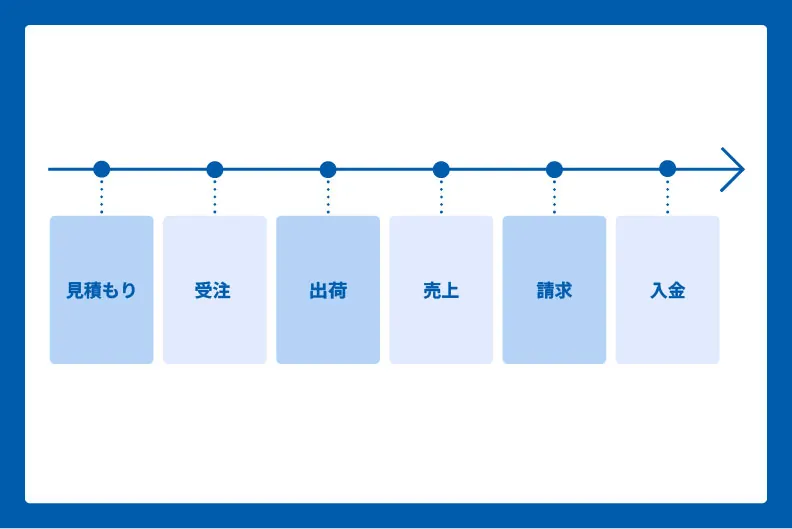

【図解】販売管理とは

販売管理とは、取引における商品の見積もり、受注、出荷、売上計上、請求、入金までの一連の業務プロセスを統合的に管理する活動を指します。こうした一元管理によって、お金の流れや商品の動きを正確に把握できるため、ヒューマンエラーや情報の行き違いを防ぎやすくなります。

また、販売管理を行うことで、無駄なコストや予算の足りない部署など、自社・自事業内でのお金の問題点も明確になります。これらの問題点を改善し、効率的な運営を行うことで利益の向上やコスト削減につなげることができます。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理を行う目的

ここでは、なぜ販売管理が必要なのか、その目的や意義について詳しく解説します。

お金の流れを可視化するため

企業が持続的に成長していくためには、自社・自事業内におけるお金の動きを正確に把握することが欠かせません。そこで、販売管理を通じて売上や仕入、請求、入金など一連の財務情報を整理することで、収益の状況や支出の傾向を明らかにし、無駄なコストや問題点を可視化することができます。

浮き彫りとなった問題点を改善していくことで、課題解決や経営判断の質を高めることにつながります。販売管理はExcelなどで手軽に始められます。ただし、規模が拡大すると手入力の限界に直面します。

管理業務を効率化するため

販売管理システムを活用して情報を一元管理することで、従来発生しやすかった業務の重複や手作業によるミスの発生を抑えることが可能となります。こうしたシステム化によって、各種書類の作成やデータ入力にかかる時間が大幅に短縮され、日々の業務負担を軽減できます。

加えて、リアルタイムで情報を共有できるようになります。営業や経理、在庫管理などで役割が分かれている場合でも各担当者が必要なデータを瞬時に把握できるため、組織全体の連携も円滑になります。また、近年は電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正もあり、法令改正への迅速な対応も求められており、システム導入による業務の標準化がより重要になっています。

利益の向上につなげるため

販売管理を通じて得られる売上データや在庫の状況を正確に把握することで、市場の動向や顧客のニーズを見極めやすくなり、将来的な販売戦略の策定に活かせます。

売れ筋商品や在庫回転率などの分析結果を基に、過剰在庫や品切れを防ぎながら、最適な仕入計画や販売計画を立てることが可能です。コスト構造を可視化することで、無駄な経費や非効率的な業務を特定し、効率的に改善していくことで利益率の向上につなげられます。

顧客満足度の向上のため

顧客ごとの購買履歴や問い合わせ内容をしっかりと管理することで、顧客の好みや要望に合わせた販売提案やアフターサービスなど顧客ニーズに沿った対応が可能になります。加えて、見積もりや納期回答をスピーディーかつ正確に提供することで、取引先からの信頼を獲得しやすくなります。

このようにきめ細かな対応を積み重ねることで、顧客が求めるタイミングで商品やサービスを提供できるようになり、長期的な関係性の構築や顧客満足度の向上に直結します。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理の業務フロー

販売管理の全体像を理解するためには、業務がどのような流れで進んでいるのかを押さえることが重要です。工程ごとにどのような管理項目があるのかを把握することで、日々の業務の中で見落としがちなポイントや、効率化のヒントが見つかるかもしれません。ここからは、代表的な業務プロセスを順に解説していきます。

1. 受注管理

受注管理は、顧客からの問い合わせに対応し、見積もりの提示や契約締結、注文内容の確認などの業務を管理する役割を担っています。例えば、商品の詳細や納期を記載した見積書を作成し、顧客の承認を得たうえで正式な契約を交わす流れが一般的です。契約内容が確定した後は、注文書や受注伝票を作成して管理し、注文内容の伝達ミスや入力エラー、重複注文が起こらないように注意を払います。受注管理の目的は、買手側の注文に対して正確に商品またはサービスを提供することです。そのため、この過程で受注した商品の納期情報も受注管理の一部として扱います。

このプロセスにおいては、受注情報をシステム上で一元管理することが非常に有効です。システム化によって入力の重複や誤入力を防ぐことができ、顧客ごとの履歴や見積もりデータをまとめて把握しやすくなります。

取引の量が増えるほど手作業では管理が煩雑になるため、ミスを最小限に抑え、顧客対応の品質を保つうえでもシステム導入の効果は大きいといえます。

2. 出荷管理

出荷管理は、受注した商品を顧客へ確実に届けるための重要なプロセスであり、商品の梱包や発送、配送業者との調整・連携までを含む幅広い業務を指します。例えば、受注内容に基づいて出荷指示書を作成し、ピッキング作業によって集めた商品をていねいに梱包し、配送方法や納期、送り先の情報を正確に確認するなど、さまざまな点に注意を払う必要があります。発送後も納品完了の記録や、取引先からの受領確認といった重要な作業が発生します。

この業務の中では、出荷状況をリアルタイムで把握できる体制を整えることが不可欠です。適切なシステムを利用すれば、進捗状況の把握や納期遅延のリスク検知が容易となり、顧客からの問い合わせにも迅速に対応できます。情報の共有が行き届くことで、部門間の連携もスムーズになり、ミスや納期遅れを未然に防ぐことが可能です。

3. 請求管理

請求管理は、取引先に対する請求書の発行から代金回収、そして支払状況の確認までを一貫して行う重要な業務です。インボイス制度に対応するためには、適格請求書に定められた項目を必要書類へ正確に記載しなければなりません。適格請求書発行事業者は、買手側から求められた場合、適格請求書の交付義務があります。

請求方法には、一括請求(締め請求・掛売方式)と都度請求の2種類があります。一括請求は、あらかじめ決めた締め日にまとめて請求する方式です。月1回またはあらかじめ双方で設定した期間ごとに売上データを集計し、請求金額を確定したのちに請求書を作成します。都度請求の場合、納品が完了した段階で請求書を作成します。取引内容や金額、支払期限を正確に記載したうえで、取引先へ速やかに送付しましょう。

請求書を送った後は、支払日までに代金が振り込まれているかを確認し、入金の有無を帳簿などで管理します。交付した請求書が適格請求書に該当する場合、発行側は請求書(控え)を作成し、適切に保存する義務があります。

この業務の中では、実際の入金額と請求書の金額に差異があった場合、すぐに取引先へ問い合わせて調整を図ることも求められます。請求管理をシステム化しておけば、請求や入金の進捗をリアルタイムで把握でき、回収漏れや記載ミスを防ぎやすくなります。

適格請求書に該当する場合の請求書の保存について、詳しくは以下の記事も参考にしてみて下さい。

4. 仕入管理

仕入管理は、製品の生産に必要な原材料や商品を計画的に調達する業務を指します。受注や出荷状況と在庫の差分を把握し、不足分が発生した場合には速やかに追加の発注や生産の手配を行うことが求められます。材料の手配や仕入には、納期や価格、品質など複数の要素を考慮しながら調整を進める必要があります。

この業務をシステム化することで、在庫状況や注文内容を正確に把握できるため、必要なタイミングで効率よく材料や製品を確保できるようになります。適切な仕入管理を徹底することで、供給体制の安定や納期遅延の防止にもつながり、企業全体の競争力向上にも貢献します。

5. 在庫管理

在庫管理は、自社・自事業で保有する原材料や製品の数量を適正な水準に保つための業務を指します。例えば、過去の受注データや現在の在庫状況を基に、必要な量を計画的に確保し、過不足が生じないよう調整を行うことが求められます。

この管理業務をシステム化すれば、リアルタイムで在庫数を把握できるため、急な注文や季節変動にも柔軟に対応しやすくなります。さらに、常に在庫数を把握し適正在庫を維持することで、余剰品の発生や品切れのリスクが減るだけでなく、棚卸も容易になるため、コストの最適化や業務の安定運営につながります。

事業規模や販売形態によっては、複数の倉庫で在庫を管理する場合や委託先に在庫を持っている場合や、必要な部品を仕入れて商品を製造・販売しているケースがあるかもしれません。その場合、在庫管理が複雑になりやすいため、効率化を図ることが大切です。受注や請求管理だけでなく、自社・自事業の業務内容に対応した適切なシステムの導入が、業務の正確性にもつながります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理の方法

販売管理にはいくつかの手法が存在し、企業の規模や業務内容に応じて選択する必要があります。ここでは、それぞれの管理方法が持つ特徴や導入時の注意点について、詳しく見ていきます。

表計算ソフトを使用する

表計算ソフトを活用した販売管理は、コストを抑えて手軽に始められる点が特徴です。特にExcelはテンプレートが豊富に用意されており、売上記録や顧客リスト、在庫情報などを1つのファイルでまとめて管理しやすいという利点があります。テンプレートの利用により、項目ごとにデータを入力するだけで、売上集計や簡単なグラフ化、顧客ごとの分析も可能となるため、特別なIT知識がなくても一定の業務効率化が図れます。

その一方で、手作業でのデータ入力や集計を繰り返すことになりやすく、入力ミスや二重登録のリスクを完全に避けるのは難しいです。また、管理ファイルが属人化しやすく、担当者が変わった場合に運用の引き継ぎやデータの整合性維持に苦労することもあります。複数の関係者が同時に入力作業をする場合には、データの競合や反映遅れが発生する懸念も無視できません。

そのため、一定規模以上のデータ量や複雑な分析が必要となる場面では、表計算ソフトのみに頼る運用は限界を迎えやすいといえます。業務拡大や管理精度の向上を考える際は、より専門的なシステムの導入を検討しましょう。

販売管理システムで管理する

販売管理システムを活用すると、見積もりや受注から出荷、請求、在庫の確認まで、複数の業務を1つのシステム上で一元的に管理できるようになります。こうした統合管理により、伝票作成や在庫照会、受注情報の更新など、各工程で発生しがちな二重登録や記載ミスを大きく減らすことが可能です。

販売管理システムは各担当者がリアルタイムで同じデータを参照・更新できるため、営業・経理・在庫管理などの部門間での情報共有が円滑になります。システムを利用することで、進捗確認や在庫数の変動、支払状況の把握も即時に行えるため、意思決定のスピードアップにも貢献します。

その他、業務フローが標準化され、各工程の作業手順が明確になることで、新たな担当者への引き継ぎやマニュアル作成も容易になるメリットがあります。システム導入前後の業務比較を行えば、効率化によるコスト削減や人的ミスの抑制効果も実感しやすくなるはずです。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理でよくある課題

販売管理業務にはさまざまな部門が関与し、情報共有が難しくなることが多い点が課題として挙げられます。また、見積書や請求書などの作成では入力ミス防止のために確認作業が多くなり、業務の負担が大きくなる傾向があります。

その他、過剰在庫や品切れといった在庫管理の問題も生じやすく、余分なコストや売上機会の損失につながるリスクがあります。

販売管理に関する課題を解決するには、各部門間の情報連携やデータの正確な管理、在庫や需要の変動に合わせた柔軟な対応が不可欠です。こうした点を意識しながら、自社・自事業に合ったしくみの見直しを検討することが求められます。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

課題解決には販売管理システムの導入がおすすめ

販売管理の課題を解決する手段として、多くの企業で販売管理システムが導入されています。販売管理システムとは、受注から出荷、請求、在庫管理、入金管理までの一連の業務を一元化し、各部門間で情報をリアルタイムに共有できるようにするしくみです。

販売管理システムを導入することで、手作業による入力ミスや二重登録などのリスクを抑え、業務効率を大幅に向上させることが可能となります。また、複数の部門が連携して作業を進める際にも、データが即時に反映されるため、伝達ミスや確認漏れを防ぐ効果が期待できます。

顧客情報や販売実績を集約して管理することで、より精度の高い需要予測や戦略立案にもつなげやすくなります。このように、販売管理システムは現場の負担を軽減し、経営判断のスピードアップにも寄与します。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理システム導入のメリット

販売管理システムの導入によって、業務の効率化や情報の一元管理が可能となり、現場が抱える課題を解決するきっかけになることがあります。

ここでは、システム導入によってどのようなメリットが生まれるのかを整理し、順に紹介します。

データ入力の属人化やミスを防げる

販売管理システムを導入することで、データ入力の工程が定型化され、個人の経験や感覚に頼る場面が大幅に減少します。入力フォームには自動チェック機能や選択式の入力項目が用意されているため、記入ミスや重複といった人為的なエラーの発生を抑えることができます。

販売管理システムを活用することで、担当者が変わっても一定の品質で情報が記録されるため、業務の標準化や業務品質の安定が図れます。また、システム上で入力内容の一元管理が可能となり、後から内容を確認・修正しやすくなるのも大きなメリットです。

業務の効率化によって管理コストを削減できる

業務の自動化が進むことで、見積作成や受注、請求といった日常業務にかかる時間が大きく短縮されます。システム上でデータを一元管理することで、手書きや転記によるミス、確認作業の手間が減少し、人件費や残業代といった管理コストの抑制につながります。

このような効率化によって、社内の業務プロセスそのものを見直しやすくなり、無駄の削減や生産性の向上が期待できます。さらに、リアルタイムでの在庫管理や売上状況の把握ができるようになるため、過剰在庫や品切れのリスクも低減し、経営資源を有効に活用できる環境が整います。

情報をリアルタイムで共有し、顧客ニーズの変化にも対応できる

顧客情報や販売履歴、在庫状況などが複数のシステムや部署で分散管理されていると、情報の把握や共有に時間がかかり、意思決定のスピードも落ちてしまいます。

しかし、販売管理システムを導入すれば、こうした情報を1つのしくみで一元管理できるため、各部門が必要なデータに即座にアクセスできるようになります。その結果、営業・製造・経理といった異なる部門どうしの連携が円滑になり、迅速な判断や対応が可能となります。

加えて、システム上で蓄積された大量のデータを分析すれば、売れ筋商品の傾向や顧客ごとのニーズの変化をタイムリーに把握できるため、柔軟な販売戦略の立案や新たな事業チャンスの発掘にもつながる可能性が高まります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理システムを選定する際のポイント

販売管理システムの選定を検討する際は、さまざまな観点から自社・自事業の業務や課題に適した製品を見極めることが重要です。システムの機能や拡張性、導入コストやサポート体制など、具体的な比較ポイントを押さえておくことで最適なシステムを選びやすくなります。

クラウド型かオンプレミス型か確認する

販売管理システムを導入する際は、クラウド型とオンプレミス型のいずれかを選択する必要があります。クラウド型はインターネットを通じてサービスを利用できるため、初期投資を抑えたい企業や、拠点を問わずデータへアクセスしたい場合に向いています。

オンプレミス型は自社・自事業のサーバーにシステムを構築するため、独自の要件に合わせた柔軟なカスタマイズや、より高度なセキュリティ対策が可能となります。

小規模事業者の場合、サーバーを立てずにパソコンにインストールして使用するインストール型のシステムも視野に入るでしょう。低価格に導入費用をおさえることもできるのでシステム側のカスタマイズはなく、ある程度システム側に合わせる必要があると認識しておきましょう。インストール型でも帳票等のカスタマイズができると便利ですね。

それぞれの特徴や自社・自事業の運用方針を比較し、最適な方式を選択することが重要です。

自社・自事業の既存システムとの連携可否を確認する

販売管理システムを選定する際には、自社・自事業で既に運用している他の業務システムとの連携可否を必ず確認することも重要です。例えば、会計ソフトや在庫管理ツールなどとスムーズにデータをやり取りできるかどうかを事前に把握しておくことで、業務の重複や手入力によるミスを防ぎやすくなります。

連携の方法としては、API連携を活用するのが一般的であり、APIを介して異なるシステム間でリアルタイムにデータを共有できるようになります。

自社・自事業の業務や領域に適しているかを確認する

システムが業界特有の商習慣や複雑な業務フローに対応できるかどうかは、導入前に必ず確認しておきたいポイントです。特定業種向けの専用機能や、現場のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできるかも重要な選定基準となります。

事業拡大や業務内容の変更など将来起こり得る変化に備えて、機能の拡張性や柔軟なアップデートが可能なシステムを選ぶことで、長期間にわたる安定した運用が期待できます。

サポート体制に問題ないかを確認する

システム導入後に発生するトラブルや疑問に対し、迅速に対応できるサポート体制が整っているかを確認することはきわめて重要です。併せて、サポートの受付時間や対応範囲、連絡方法(電話やメール、チャットなど)が自社・自事業の業務に適しているかどうかもチェックすべきです。

また、ほとんどの場合は保守契約の締結が前提となるため、その契約内容を事前に把握しておくことも重要です。加えて、導入支援会社の実績や利用者の評判を調べ、信頼できるパートナーかどうか見極める姿勢も大切です。

セキュリティ機能を確認する

販売管理システムでは、顧客情報や取引データなどの機密性が高い情報を取り扱うため、セキュリティ機能の確認が不可欠です。特に、利用者ごとにアクセス権限を設定できるしくみや、データの暗号化、システム全体のバックアップ体制が備わっているかを細かくチェックする必要があります。

併せて、IPアドレス制限や二段階認証など、外部からの不正アクセス防止策も確認しておきたいところです。障害発生時のデータ復旧や情報漏洩リスクに備えた体制が整っているかどうかも、長期運用を見据えた選定ポイントになります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理システム導入時の注意点

システム導入を検討する際は、円滑な移行や運用のために事前に確認すべきポイントがいくつかあります。導入後のサポートや運用体制の整備も重要となるため、導入前に十分な情報収集と検討を行うことが必要です。ここでは、販売管理システムを導入する際に押さえておきたい注意点について解説します。

自社・自事業の課題や導入目的を明確にしてシステム選定を行う

システム選定を進める際には、まず現状の販売管理業務における自社・自事業の課題や問題点を具体的に洗い出す必要があります。例えば、手入力による処理ミスや情報共有の遅れといった業務上のボトルネックを明確にすることで、導入の方向性を定めやすくなります。

加えて、システム導入によって期待する効果を明確にし、売上拡大やコスト削減、顧客対応力の強化など目的を具体的に設定することが大切です。こうした目的意識を持ったうえでシステムを比較検討することで、自社・自事業の業務に最適な選定が実現しやすくなります。

必ず複数社の販売管理システムを比較する

複数の販売管理システムを比較検討することで、自社・自事業の業務要件に最も適した製品を選定することができます。比較の際は、機能面だけでなく、コストや導入後のサポート体制、導入実績など、多角的な観点から評価を行うことが重要です。

各システムの利点や弱点をあらかじめ把握しておくことで、導入後に想定外の課題が発生するリスクを抑えやすくなります。こうした慎重な比較検討を行うことで、自社・自事業にとって最適な販売管理システムを導入しやすくなります。

無料の体験版などで使用感を確認する

システム導入を検討する際には、無料の体験版やデモ環境を積極的に利用し、実際の操作性や画面のわかりやすさを確認することが重要です。体験の場には、現場で実際にシステムを扱う担当者も参加し、直感的な操作が可能か、日常業務に支障なく活用できるかを見極めます。

実体験を通じて従業員が無理なくシステムを使いこなせるかを判断し、導入後の運用定着につなげていくのが最善の方法です。十分な検証を行うことで、実際の業務フローに最適なシステムを選択しやすくなります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

販売管理は自社・自事業に合ったシステムを導入しよう

販売管理システムを導入する際は、自社・自事業の業務内容や目的に合った製品を選ぶことが重要です。

シンプルな受注や請求、入金管理は、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」を利用することで効率化を図れるため、特に個人事業主や小規模事業者に適しています。

販売や仕入、在庫まで一括して管理したい場合には、デスクトップ製品の「弥生販売」を活用することで、より幅広い業務ニーズに対応できます。複数の担当や事業所に対応したネットワーク版もあります。実際の運用イメージを把握するには、体験版の活用や無料プランからの導入をおすすめします。

自社・自事業の成長や業務拡大に応じて柔軟にシステムを選定し、最適な業務環境を整えていきましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。