請求書を封筒へ入れる際の正しい折り方や入れ方は?封筒の書き方も解説

監修者: 市川 裕子(ビジネスマナー監修)

更新

請求書を郵送する際、封筒の入れ方や封筒の書き方について迷ったことはありませんか?請求書は売上や支払いに直結する重要な書類のため、ビジネスマナーを守って郵送する必要があります。

ここでは、請求書を封筒に入れる際のマナーに則った折り方や入れ方のほか、請求書を送る際の封筒の書き方についてわかりやすく解説します。請求書を郵送する際に注意しておきたいポイントと併せて確認しておきましょう。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

請求書を折るときは三つ折りが基本

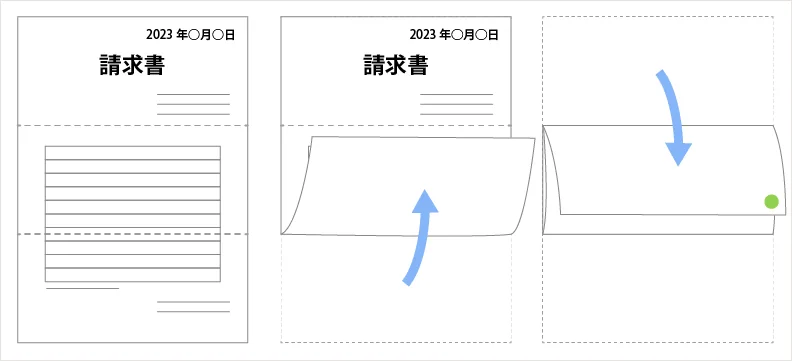

請求書を折って封筒に入れる場合、三つ折りにするのが一般的です。ただし、折り方にもマナーがありますので次の手順で折りましょう。

請求書の文面は基本的に横書きです。請求書を読む向きに置き、まず下端から三分の一を谷折りしてください。次に、残った上側の三分の一をかぶせるように谷折りします。この手順で折ることによって、請求書を受け取った相手が開いた際に「請求書」の文字を初めに確認できます。

請求書の折り方

請求書の折り方は、基本的に「受け取った相手にとっての読みやすさ」に配慮したマナーといえます。折り方に迷わないようにするためには「下端→上端の順に折る」「開いたときに請求書の文字がまず目に入るように折る」の2点を押さえておくと良いでしょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書は封筒にどう入れる?

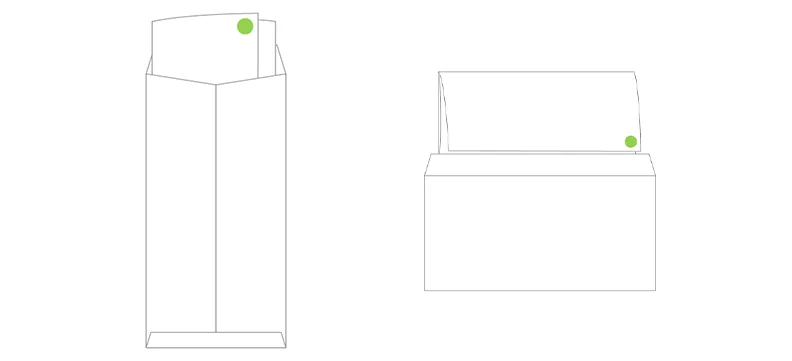

請求書を封筒に入れる向きにも決まりがあります。まず封筒を裏返しにし、縦型封筒の場合は請求書の右上端が右側になる状態で封入します。横型封筒の場合は、請求書の右上端が下側になる状態で封入してください。

(下記イラストの●にあたります)

請求書の封筒への入れ方

このルールも請求書の折り方と同様に、受け取る相手が封筒から取り出した際に見やすい向きになるよう配慮したものです。受け取る相手の視点に立ち、「差出人を確認する→封を開ける→請求書を取り出す→折られた請求書を開く」という一連の動作を実際に体験してみると納得できるでしょう。請求書の上下左右がこの向きになることを確認しておくと、封筒に入れる向きを理解し効率よく作業ができます。

なお、封はのり付けするのが一般的です。口糊加工や両面テープ付きの封筒であれば、それらを活用してもかまいません。セロハンテープなどで封をするとあまり見た目が良くないこともあるため、避けた方が無難です。

ただし、のり付けした場合は剥がれやすくなっていないか確認をしましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を入れる封筒のタイプ

請求書を入れる封筒は、A4サイズの請求書であれば「長形3号(長3)」または「角形2号(角2)」のいずれかを使うのが一般的です。

A4サイズの書類を三つ折りで入れる場合には長形3号、折らずにそのまま入れる場合には角形2号を使用します。これら2タイプ以外のサイズの封筒に入れようとすると、三つ折り以外の不規則な折り方をすることになり、折り目が多くなると、請求書を受け取る相手は確認しにくくなる可能性があるので注意しましょう。

封筒の色は白か薄い青色

請求書を入れる封筒の色に明確な決まりはないものの、白色または薄い青色を使用するのが一般的です。赤い封筒は「赤字」を連想する人もいることからビジネスではあまり使われません。相手がどう捉えるか予測できないため一般的なビジネスマナーに従って対応することが良いでしょう。

封筒は請求書を受け取った相手が最初に目にすることになるため、形状や色に配慮する必要があります。請求書の折り方や封筒の入れ方と同様、重要なことは相手への配慮であることを念頭に置きましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を郵送する際の封筒の書き方

続いては、請求書を送る際の封筒の書き方について解説します。封筒には宛先や宛名などを記載しますが、書き方にもマナーがありますので下記の項目を押さえておきましょう。

封筒表面に記載する項目

宛先の住所

宛先の住所は郵送物を確実に取引先へ届けるための重要な情報です。名刺やメールの署名などを慎重に確認し、漏れのないように記載します。

宛先の会社名、部署名、担当者名

封筒の中央に右から会社名、担当者の順に記載します。

会社名には「(株)」などの略称は使用せず、「株式会社」と正式な表記を用います。

宛名に役職名が入る場合には担当者名の前に記載し、氏名の後に「様」をつけます。相手の役職が「部長」、氏名が「弥生太郎」の場合は「部長 弥生太郎様」が一般的な書き方です。

役職と「様」を重ねて「弥生太郎部長様」のように記載することは誤りですので注意してください。

「請求書在中」の文言

郵送物の中身が請求書であるとひとめでわかるよう、封筒の表に「請求書在中」と表記しておく方が丁寧です。

請求書在中の表記は、手書きでもスタンプでもかまいません。表記する色に決まりはありませんが、一般的には目立つように青字で表記されるケースが多く見られます。赤色は「赤字」をイメージさせるため避けた方が無難です。

封筒裏面に記載する項目

封筒裏面

封筒の裏面には差出人に関する情報を含め、下記の4点を記入します。

- 裏面に記載する差出人情報

-

- 送り主の住所

- 送り主の会社名・氏名

- 送付日

- 封じ目(〆)

送付日は封筒を投函する日付を記載します。請求書がいつ送られたものかを示す情報のため記載した方が適切です。

なお、封じ目には、封筒の宛名以外の人物が開けてはならないという意味が込められています。漢字の「締」を簡略化したものが「〆」のため、「×」に見えないように注意しましょう。

請求書の封筒の書き方についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を郵送するときは原則普通郵便で

請求書は、郵便法および信書便法上の「信書」に該当するため普通郵便で発送します。信書とは、特定の受取人に対して差出人の意思を表示、または事実を通知する文書のことです。

請求書は、物品や役務の提供について「対価を請求する」という意思を表示する文書のため信書の一種といえます。よって、請求書は普通郵便で送るのが原則です。

ただし、取引先の締め日が近づいている場合など、急いで送る必要がある際には速達を利用してもかまいません。とはいえ、請求書が速達で送られてきたことに対して、取引先が支払いを急かされているように感じるケースがないとは言い切れません。速達を利用する際には、取引先の担当者に事前にお伝えしておくと丁寧です。

また、請求書を普通郵便、または速達以外の宅配便などで送付してしまうと、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

封筒に入れる前に注意したいことや確認するべきこと

請求書を郵送する際は、請求書の折り方や封筒の書き方以外にも注意しておきたい点があります。次の4点については郵送する都度、マナーやルールに沿ってチェックする習慣をつけましょう。

送付状を同封する

企業間で授受される文書には送付状を添えるのが一般的なマナーです。請求書の場合も、郵送する際は送付状を同封します。

送付状を書く際は

簡単なあいさつ文に加えて、送付物一覧を記載しておきます。下記のように、送付物が明確にわかるように記載するのが一般的です。

送付物一覧の記載例

- 請求書:1通

- 送付状:1通(本紙)

送付状は請求書の上になるように重ね、三つ折りにする場合は請求書と共に折って封筒に入れます。受取手が開封した際に、まず送付状で請求書の概要を知らせるだけでなく、要件を通知するという役割も持たせられます。重要な書類を送付する場合は、送付状を添付するのがビジネスマナーです。

郵送物の重さや厚み、サイズに合った切手を貼る

切手を貼る際には、郵送物の重さ・厚み・サイズに合っているかを確認してから貼付します。

料金が不足してしまうと取引先が不足分の料金を負担することになったり、料金不足により差し戻されたりすることになります。いずれの場合も取引先に対して失礼あたるため十分注意してください。

定形郵便物(横9~12cm、縦14~23.5cm、厚み1cm、重さ50g以内)以外のサイズの封筒を使用する場合には、特に注意が必要です。また、長形3号封筒は定形郵便物ですが、角形2号封筒の場合は定形外郵便物となります。料金不足が心配な場合は郵便局の窓口で郵送を依頼するのが確実です。

提出期限を守る

請求書は自社の都合でいつでも送付して良いものではなく、取引先の都合に合わせる必要があります。取引先の締め日に間に合うように請求書を郵送することが重要です。

郵送物が到着してから実際に担当者が確認するまでにタイムラグがあることも想定されるため、提出期限ぎりぎりにならないように注意しましょう。

請求書の到着が間に合わない場合や、提出期限の間際になりそうな場合は、事前にメールやFAXなどで請求書のデータを送るのが取引先への配慮となります。その際には、断りなく請求書のデータを送るのではなく、事前に担当者に連絡をとり、先に請求内容のデータを送る旨を伝えておく必要があります。

適格請求書(インボイス)に注意

適格請求書(インボイス)発行事業者の場合、送付する請求書が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしているか十分に確認してから送るようにしましょう。確認する点は下記の項目を参照してください。

| 適格請求書 | 区分記載請求書 |

|---|---|

|

|

適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号」と「税率ごとの消費税額」を記載する必要があります。この要件を満たしていない場合は適格請求書として認められないため、確認したうえで郵送します。

請求書の書き方についての詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

メリットの多い請求書の電子化

ここまでに見てきたとおり、請求書の郵送にはさまざまなマナーや注意点があります。送付する請求書が多い場合、請求書の発行・封入・郵送手続きだけでも相当な時間と労力を費やすことになるでしょう。

請求書に関連する作業を効率化するには、請求書を電子化することをおすすめします。これまで請求書の発行にかかっていた郵送作業を省略できることから、時間短縮につながるメリットがあるからです。さらに、紙代や印刷代、郵送代が削減でき、コストカットにもつながります。

ただし、取引先によっては、紙の請求書が必要というケースも想定されます。その場合には、郵送代行が利用できるシステムで請求書を発行することにより、郵送作業を効率化することが可能です。郵送代行が利用できるシステムを活用した電子化を検討してみてはいかがでしょうか。

クラウド請求書作成サービス「Misoca」は、オンラインから簡単に請求書を郵送することが可能です。請求書の印刷、封入、封かん、郵送はすべて自動化しています。また、それぞれの作業は機械が行うため、請求書の中身を人が見るということや人為的なミスはありません。郵送が必要な際にも安心して対応ができます。

なお、請求書を電子化する場合には、電子帳簿保存法の「電子取引のデータ保存」の要件を満たした状態で保存する必要があります。「Misoca」は、電子帳簿保存法にももちろん対応しています。

電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書の郵送はビジネスマナーが問われるので正しく送付を

請求書は企業間取引において重要な書類です。郵送にもビジネスマナーが問われます。取引先の信頼を損なわないためにも、請求書はマナーに沿った封筒の入れ方で送付するとよいでしょう。本記事でご紹介したマナーや注意点を参考に、細心の注意を払って請求書を送りましょう。

弥生のクラウド請求書作成サービス「Misoca」を導入することで、請求書、見積書、納品書を効率的に作成でき、まとめて管理することが可能です。ぜひ、導入をご検討ください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者市川 裕子(ビジネスマナー監修)

マナーアドバイザー上級、秘書検定1級、ビジネス実務マナー、硬筆書写検定3級、毛筆書写検定2級、収納アドバイザー1級、など。 出版社や人材サービス会社での業務を経験。秘書業務経験よりビジネスマナーとコミュニケーションの重要性に着目し、資格・スキルを活かし、ビジネスマナーをはじめとする各種マナー研修や収納アドバイザー講師として活動。