納品書とは?領収書や請求書との違い、必要性、作成方法、注意点を解説

監修者: 宮川 真一(税理士)

更新

納品書とは、納品する商品やサービスの内容を示すための書類です。売り手から買い手に対して発行します。本記事では、納品書の作成が初めての人に向けて、納品書の役割、必要性、基本的な作成方法などを解説します。取引先に対して適切な納品書を発行するために、ぜひ参考にしてください。

納品書とは売り手側が商品納品時に買い手側へ発行する書類のこと

納品書とは、売り手が商品やサービスを納品する際に買い手に向けて発行する書類です。一般的に、売り手が納品物に同梱して買い手に渡します。納品書に記載される内容は、納品物の名称、納品日、個数、単価などです。納品書があると売り手が認識している納品物の情報を買い手も確認できます。買い手は注文した内容と納品された商品やサービスが一致しているか確認することができます。

納品書の発行に法的な義務はありません。ただし、納品書を発行した方が納品に関する情報の確認が容易です。ビジネスでは日々多くの取引が発生しているため、納品書がないと納品物の内容をスムーズにチェックすることが難しいでしょう。納品書は取引を円滑にする役割もあるため、必要な業種、業態によって企業が発行します。

納品書と領収書の違い

納品書は、納品物を提供した事実を証明するため、売り手が買い手へ発行する書類です。納品書が発行されても、まだ代金が支払われているとは限りません。そのため、買い手も納品書をもっているだけでは、納品物を受け取ったということであって、代金を支払ったことにはなりません。

その一方で、領収書は、代金が支払われた事実を証明する目的で、売り手が買い手へ発行する書類です。例えば買い手が売り手から代金の二重請求をされた場合、領収書があればすでに支払いが済んでいる事実を証明できます。

納品書と請求書の違い

すでに触れたとおり、納品書は納品物の提供を示す目的で発行されます。それに対して請求書は、商品やサービスの代金を売り手が買い手へ請求するための書類です。納品書同様、請求書の発行についても法的な義務はありません。ただし、業種、業態によっては、受け取った請求書をもとに支払いの手続きを進めます。この場合、売り手として商品やサービスを納品した後に請求書を発行しないと、代金を受け取れない可能性があります。このような場合は、納品書のあとに請求書を発行することとなります。

納品書と請求書はそれぞれ別の目的で発行するため、請求書があれば納品書はいらないという関係性ではありません。

納品書の役割とは?発行した方がよい理由

納品書の発行は義務ではありませんが、業種、業態によっては、商品やサービスを納品するうえで重要な書類です。ここでは、納品書が必要な理由を説明します。

注文・納品物の確認を円滑に行うため

納品書があると注文の内容と実際の納品物を簡単に照らし合わせられるため、売り手と買い手の両方にとってスムーズに取引することができます。

売り手として納品書を発行すれば、買い手である取引先に対し、どの注文に対して何をどれくらい納品したか明示できます。買い手は納品書の内容をもとに受け取った納品物をチェックできるため、確認がスムーズです。万が一、納品物の内容に誤りがある場合も、見積書と納品書を比較することで、どのタイミングで認識のずれが発生したかすぐに確認できます。

経理管理のため

企業によっては、経理業務において納品書が一定の役割を果たしている場合もあります。具体的には、納品書と請求書を紐づけて管理しているケースです。請求書をもとに支払いの手続きをする際は、請求書に記載されている内容に誤りがないか入念に確認しなければなりません。納品書と請求書を紐づけて管理していれば納品時に納品書で内容確認しているため、支払時は手間を大幅に簡略化できます。

このように納品書は買い手の企業の確認作業において役立つ書類であるため、業種、業態によっては、発行を求められることとなります。

納品書の必要項目と基本の書き方

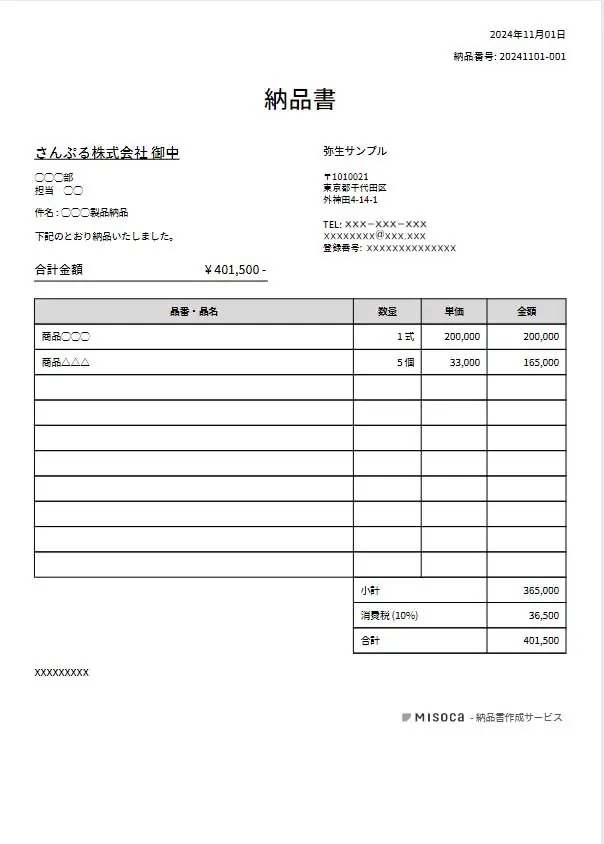

納品書にはさまざまな項目を記載する必要があります。具体的な項目とそれぞれの書き方をまとめると、以下のとおりです。

-

1.納品先名:納品先の会社名や屋号などを記載します。

-

2.納品書の発行日:納品書を発行した年月日を記します。配送する場合は到着予定日とします。

-

3.納品番号/通番:必須ではないものの、番号を記載すると管理しやすいです。

-

4.納品者の会社名、住所、電話番号など:自社の情報を記入します。

-

5.納品者の会社捺印:必要であれば押印しますが、必須ではありません。

-

6.納品内容の合計金額:納品物の合計金額を税抜きまたは税込みで記載します。

-

7.商品名:商品の名称を記入します。

-

8.商品の数量:契約に基づく正確な数量を記載する必要があります。

-

9.商品の単価:間違いがないよう記入してください。

-

10.商品の金額:数量と単価を掛け合わせた正しい金額になっているかチェックします。

-

11.小計:商品の金額をすべて合わせた金額になっているか確認が必要です。

-

12.消費税:消費税を記載する場合は、消費税の金額。

-

13.合計金額:消費税を記載する場合は、小計と消費税を足した金額。

-

14.備考:特記事項があれば記載します。

納品書の書き方についてより詳しく確認したい場合は、以下の記事を参考にしてください。

納品書の作成方法

納品書を作成する方法は複数あります。具体的には以下のとおりです。

表計算ソフトなどを用いる方法

納品書はExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトで作成可能です。ExcelやGoogleスプレッドシートは日常の業務でもよく使用されているため、作業に慣れている場合は納品書も簡単に作成できます。基本的に納品書の形式について決まりはないため、必要な情報さえ盛り込めば自由に作成して構いません。また、インターネット上では、ExcelやGoogleスプレッドシートで使用できる納品書のテンプレートが複数公開されています。無料でダウンロードできる場合が多いため、活用すると便利です。

ただし、表計算ソフトで納品書を作成する際は、レイアウトを整え、情報を入力する手間がかかります。また、途中でデータが破損するおそれもあるため、上書き保存やバックアップなども重要です。

無料で使える納品書のテンプレートをご用意していますので、ぜひ活用してください。

納品書作成ソフトを用いる方法

専用のソフトを利用して作成する方法もあります。例えば、販売システムによっては、納品書の出力にも対応可能です。また、納品書の作成に特化したソフトも存在します。専用のソフトには、納品書をはじめとする書類の作成に必要な機能が揃っており、簡単な操作で情報入力できて便利です。表計算ソフトを用いる場合と比べて手作業の部分が減るため、よりスムーズに納品書を作成でき、転記ミスや記載漏れも防げます。また、単に納品書を作成できるだけでなく、会計サービスと連携できるソフトもあります。

専用のソフトを新しく導入するとなると、表計算ソフトを活用するよりもコストは高めです。しかし、納品書の発行頻度が高いなら専用のシステムの導入によって業務を効率化でき、コストに見合う効果を期待できます。

納品書を作成するときの注意点

納品書の作成にあたっては、記載内容と送るタイミング、保存期限に注意が必要です。

記載内容を間違えない

納品書は、納品物について示す重要な書類です。そのため、納品書の記載内容を間違えないよう、細心の注意を払う必要があります。前述した必要項目について正確な内容を記載し、売り手と買い手の双方にとって確認しやすい納品書を作成してください。特に、どの注文に対する納品なのか明確に示すことが大切です。契約ごとに数量や金額が異なるため、誤りが発生しないよう確認を徹底する必要があります。

納品書の正しい書き方については、以下の記事も参考にしてください。

発送・送付のタイミングに注意する

納品書は納品物に同梱するパターンも多いですが、納品時に手渡ししても構いません。ただし、納品より早い時期や納品からしばらく時間が経過した後に納品書を送付しないようにしましょう。納品物と納品書を渡すタイミングがずれれば取引先の在庫と一致しないなど、混乱を招くおそれがあるからです。

また、納品書は郵便法や信書便法で定められている信書に当たります。信書とは、特定の相手に対して事実や差出人の意思を示すための書類です。信書は宅配便などでの送付が認められておらず、郵便または郵便法・信書便法で定められた方法で送る必要があります。信書を正しく送付しないと罰則の対象になる可能性があるため、要注意です。

具体的にどのような書類が信書に該当するかについては、以下で解説しています。

納品書の保存期限を守る

納品書には保存期限があるため、正しく保管してください。個人事業主の場合、納品書の保管期間は白色申告と青色申告ともに5年です。その一方で、法人の場合、納品書の保存期間は税法で7年、会社法で10年とされています。

出典:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」

出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

出典:e-Gov法令検索「会社法(第四百三十二条)」

また、電子帳簿保存法の定めにより、2024年1月1日以降にデータで送受信した納品書は、データのまま保存する義務があります。データ保存についてはさまざまな要件があるため、確認したうえで適切に保存しましょう。電子帳簿保存法における納品書の扱いについては、以下で詳しく説明しています。

納品書は正しく発行しよう

納品書の作成に法的な義務は定められていませんが、業種、業態によって必要となるケースが生じます。スムーズな取引を実現するためにも重要な書類なので、必要なタイミングで必要な情報を正しく記載して発行する必要があります。

「Misoca」は、納品書を作成できるクラウドソフトです。簡単な操作で見積書から納品書・請求書への変換が可能で、転記ミスや記載漏れも防止できます。会計ソフトとも連携でき、手間のかかる経理業務を効率よく進められるため、ぜひ活用を検討してください。

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者宮川 真一(税理士)

税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表

税理士/CFP®

1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応をはじめ、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っている。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事する。