領収書の収入印紙はいくらから?必要不要の判断から貼り方・消印までを解説

更新

結論からお伝えすると、記載金額5万円から収入印紙が必要となります。消費税額が明示されている領収書であれば、税抜の金額が記載金額に該当します。

本記事では、印紙の基本知識から、領収書に印紙が必要となる要件をわかりやすく解説します。意外と迷いやすい、「印紙の貼り方・貼る位置・消印のルール」といった実務情報もあわせてお役立てください。法律を遵守し、ビジネスマナーとしても適切な領収書を発行できるようにしましょう。

印紙(収入印紙)の基本知識

今まで、領収書や契約書を扱う機会がなかった方にとっては、「そもそも、印紙って何?」という疑問があると思います。

最初に、印紙に関する基本事項を押さえておきましょう。

印紙とは?

印紙とは、国が税金などを徴収する手段として発行する証票のことです。「郵便局が、郵便料金を徴収するために、“郵便切手”を発行するのと同様」とイメージすると、わかりやすいかもしれません。印紙の見た目も、郵便切手に似ています。

領収書に貼る印紙は「収入印紙」

国が発行している印紙には、さまざまな種類があります。領収書に貼る印紙は「印紙税を納付するための印紙=収入印紙」です。

参考:国が発行している印紙と収入印紙

国が発行している印紙には、収入印紙、自動車重量税印紙、雇用保険印紙、自動車検査登録印紙、健康保険印紙、特許印紙及び登録印紙などがありますが、印紙税を納付するのは収入印紙によらなければなりません。

出典:国税庁「印紙の範囲」

印紙税と領収書

ここで「印紙税」という用語が出てきました。印紙税とは、経済的な取引に伴って作成される文書に対し、その文書の作成者に対して課せられる国税です。

具体的に、どの文書に対して課税されるのか、以下の国税庁サイトにリストアップされています。

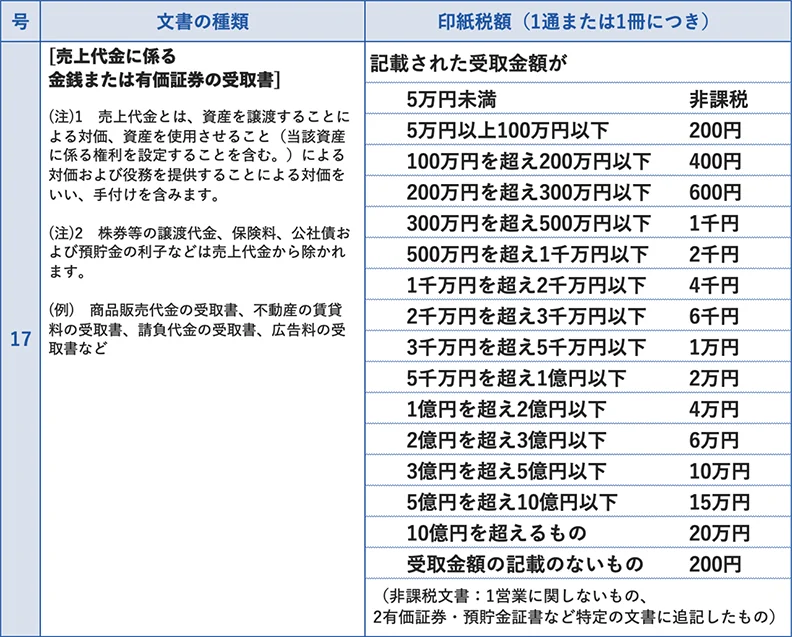

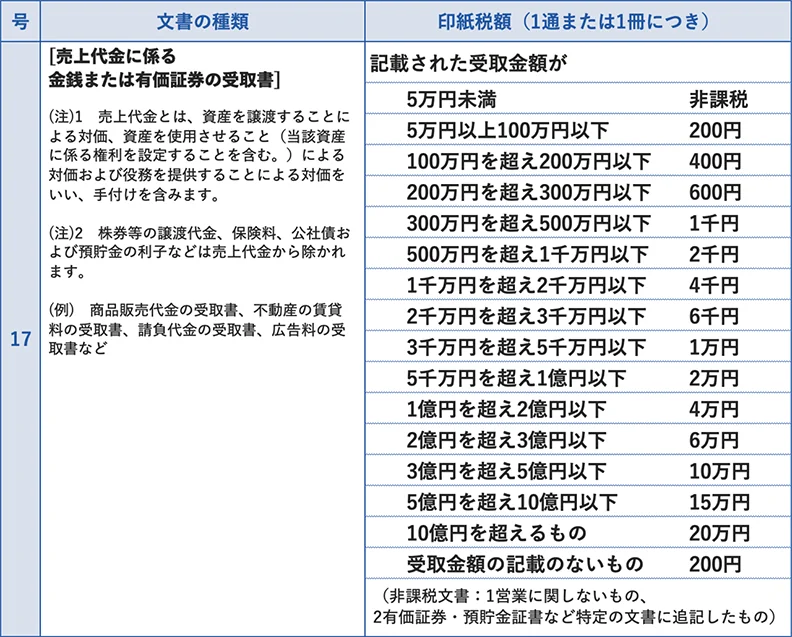

領収書は、上の第17号の1文書「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に該当します。よって、領収書の作成者には、印紙税が課せられます。つまり、領収書を作成したときには、印紙を貼って印紙税を納付する必要があるということです。

ただし、すべての領収書が課税対象とはなりません。印紙税の課税対象となるのは「記載された受取金額が5万円以上」の場合です。

領収書に印紙が必要となる要件

領収書に印紙が必要となる要件を、詳しく見ていきましょう。5つのポイントがあります。

-

1.記載された受取金額が「5万円以上」である

-

2.消費税額が明記されていれば税抜金額で判断

-

3.PDF・メール送信・FAXなどの領収書は印紙不要

-

4.クレジットカード決済は第17号の1文書に該当しないため印紙不要

-

5.コード決済の場合は金銭等の受領事実の有無で判定が必要

記載された受取金額が「5万円以上」である

領収書に記載された受取金額が「0円〜49,999円」であれば印紙は不要、「50,000円〜」の金額、および金額の記載がない場合に印紙が必要です。

出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」より作成

「5万円ちょうどの場合は、印紙は必要?」と思われる方もいると思いますが、「5万円以上」は、5万円ちょうどを含むので「必要」です。

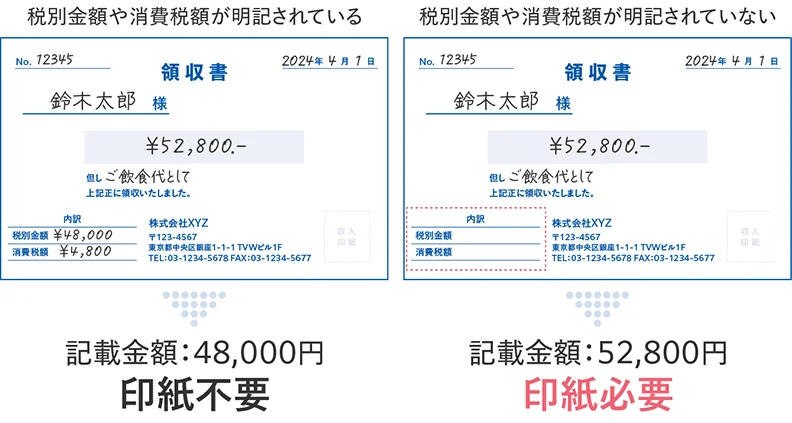

消費税額が明記されていれば税抜金額で判断

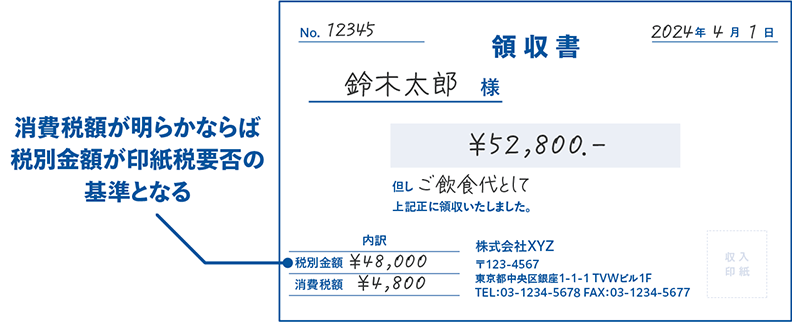

「5万円以上」の判定基準となる領収書の記載金額は、その領収書上で消費税額が明らかになっていれば、消費税は含まない税抜金額となります。

消費税額が区分して表示されている領収書や、税込価格・税抜価格が併記されている領収書なら、税抜の金額で印紙税の必要性や税額を判断します。

具体例

売上代金の領収書に、商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円と記載したとします。この場合、消費税額等の4,800円は記載金額に含めませんので、記載金額48,000円の第の1文書となります。したがって、記載金額が50,000円未満の領収書は非課税文書となりますので、印紙税は課税されません。

出典:国税庁「No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額」

印紙の要否の境目となる「税抜50,000円以上」の金額を税込で表記すると、以下のとおりとなります。

印紙税の課税対象となる記載金額

- 消費税率8%の場合:54,000円以上

- 消費税率10%の場合:55,000円以上

税別金額や消費税額が明記されておらず、記載金額が税込なのか税抜なのか判断できない領収書は、記載金額で印紙の要否が判断されます。

PDF・メール送信・FAXなどの領収書は印紙不要

領収書に印紙を貼る必要があるのは、現物の紙の領収書を作成して、現物を相手に交付した場合のみです。たとえば、以下の例では、印紙税法上の課税文書には該当しないため、印紙を貼付する必要はありません。

- 作成した領収書をPDFファイルにして、チャットで送信した。

- 作成した領収書の画像をメールに貼り付けて、送信した。

- 作成した領収書をFAXで送信した。

クレジットカード決済は第17号の1文書に該当しないため印紙不要

クレジットカード決済の場合、「領収書」と名の付く文書を発行したとしても、それは法的な定義における「第17号の1文書(売上代金に係る金銭等の受取書)」に該当しません。

第17号の1文書は、金銭等の受領事実を証明する目的で作成される文書が該当します。クレジット販売の場合は信用取引となり、金銭受領の事実がありません。

第17号の1文書には該当しないので、クレジットカード利用の場合、印紙の貼付は不要となります。

コード決済の場合は金銭等の受領事実の有無で判定が必要

近年増えているQRコードやバーコードを使用した決済(キャッシュレス決済)の場合、金銭等の受領事実の有無によって、領収書が「第17号の1文書(売上代金に係る金銭等の受取書)」に該当するかどうかを判断します。

- 先払い方式(チャージ方式)または即時払い方式:金銭受領の事実があると考えて、その領収書は印紙税の課税対象となります。

- 後払い方式(ポストペイ方式):クレジットカード決済と同じく信用取引とみなされ、その領収書は第17号の1文書に該当しません(印紙税は非課税)。

参考:国税庁「コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書」

- ※この問題について、より詳しく知りたい方は、経済産業省「コード決済を行った際に作成される領収書等の印紙税における取扱いについて」

をあわせてご確認ください。第17号の1文書に該当するか否かの考え方が、詳説されています。

領収書の印紙の貼り方と消印のルール

続いて、作成する領収書が印紙税の課税対象の場合、どのように印紙を貼って処理すればよいか、解説します。

-

1.収入印紙の購入場所

-

2.収入印紙の買い方

-

3.印紙を貼る位置

-

4.消印のルール

収入印紙の購入場所

収入印紙を購入できる場所は、「郵便局」と「法務局」です。

郵便局・法務局のほかには、コンビニでも取り扱っている店舗があります。ただし、コンビニでの取り扱いは、基本的に200円の収入印紙のみと考えておいたほうがよいでしょう。200円以外の収入印紙を購入したい場合は、郵便局や法務局が確実です。

収入印紙の買い方

収入印紙を買うときには、必要な金額を確認します。以下に印紙税額の一覧表を再掲します。

出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」より作成

領収書に課税される印紙税額が200円の場合(記載金額が5万円以上100万円以下)は、200円の収入印紙を1枚、購入します。

印紙税額が400円の場合(記載金額が100万円を超え200万円以下)は、400円の収入印紙を購入するか、または、コンビニなどでも入手しやすい200円を2枚でも、問題ありません。

印紙税額が600円以上の場合は、200円の収入印紙を何枚も貼るのではなく、必要額の収入印紙(600円、1,000円、2,000円など)を1枚貼ると、効率的です。

法的には、200円の収入印紙を多数貼っても問題ありませんが、貼るスペースや領収書を受け取る人の印象を考慮すると、1枚で額面を合わせたほうがよいでしょう。

また、飲食店や物販店など、突発的に印紙が必要になる業種の場合は、200円の収入印紙を多めに購入して準備しておきます。

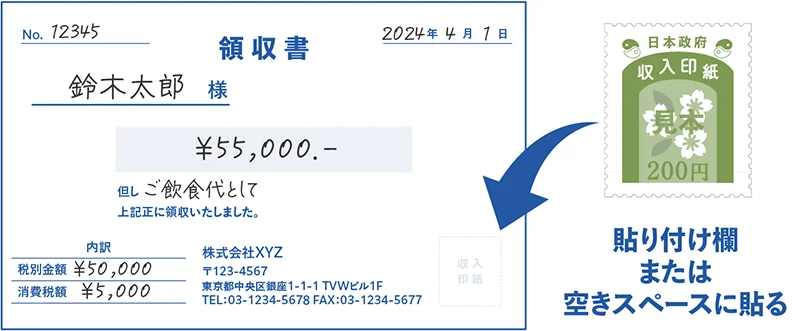

印紙を貼る位置

印紙を貼る位置は、領収書からはみ出さなければ、とくに決まりはありません。あらかじめ、収入印紙の貼り付け欄が印刷されている領収書の場合は、その枠に合わせて貼り付けます。枠がない場合は、空きスペースに貼りましょう。

印紙は郵便切手と同様に、裏面にのりが付いているので、水で湿らせるとそのまま貼り付けられます。

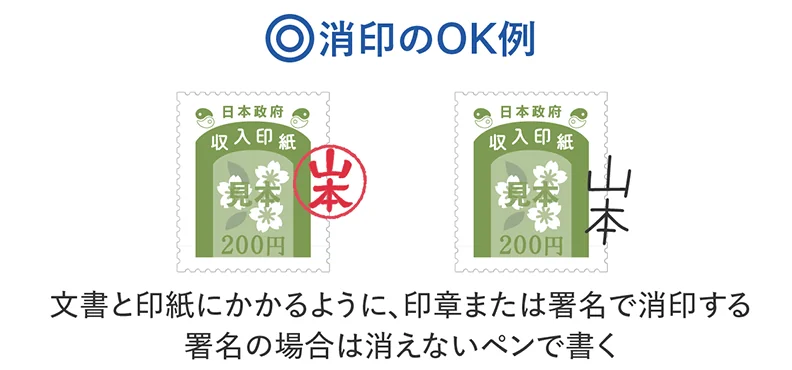

消印のルール

領収書に収入印紙を貼り付けたら、かならず「消印」する必要があります。消印とは、その収入印紙が使用済みであることを示し、再利用できないように無効化する行為です。消印にはルールがあるので、まずは国税庁の手引を確認しましょう。以下に引用します。

印紙を消す方法

課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙(以下、「印紙」といいます。)を貼り付ける方法により印紙税を納付します。この場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります(法8、令5)。なお、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名に当たりませんから、印紙を消したことにはなりません。また、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものも、印紙を消したことにはなりません。

ポイントをまとめると、以下のとおりです。

- 印章または署名である必要がある

- 消印をする人は代理人や従業員でもよい

- 文書と印紙にかかるように消印をする

- 鉛筆など消えるものは不可

なお、印紙が2枚にわたるときは、2枚それぞれに消印をしても、2枚に対してまとめて1つの消印をしても、問題ありません。

領収書の印紙でよくある質問

Q1 : 必要なのに印紙を貼らなかったらどうなる?

印紙税を納めなかったときは、納付しなければならない印紙税の「3倍」の過怠税が徴収されます(具体的には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額が、過怠税となります)。

ただし、印紙税の納付漏れに気づき、自ら所轄税務署へ申告をした場合には、過怠税が軽減されます。自己申告により過怠税が軽減された場合は、納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額である「1.1倍」を納めることになります。

参考

Q2 : 印紙税を納付していないことがどうしてバレるのか?

印紙税の未納が発覚し税務署から指摘を受けた場合、前述のとおり、納付すべき印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。

「どうやって、印紙を貼っていないことがバレるの?」「領収書を受け取った人が、密告するの?」と疑問の方もいると思いますが、多くの場合、領収書を受け取った側の税務調査を介して、発覚します。

領収書を発行すると、その領収書は、相手方の会計処理の資料として、法人や個人事業主の確定申告に活用されます。相手方に税務調査が入れば、領収書などの書類をチェックするので、印紙が貼付されていなければそこで発覚します。

Q3 : 正しく消印をしていなかったらどうなる?

消印を正しいやり方でしていなかった場合も、過怠税が徴収されます。その場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税となります。

たとえば、200円の印紙が2枚貼付してあり、1枚の印紙の消印が正しくなかった場合、200円の過怠税が徴収されます。

Q4 : 領収書の金額を5万円以下に分割すれば印紙税はかからない?

たとえば、「3万円の商品を2つ販売した」場合に、合計6万円の領収書を発行すると、印紙税がかかります。これを2つの領収書に分けてそれぞれの記載金額を3万円にしたら、印紙税はかかりません。領収書を2つに分けることに法的な問題はないため、印紙税の節税につながるといえます。

ただし、領収書を2つに分けることは、金銭の支払者(顧客)にとって、かならずしも望ましいとはいえないでしょう。支払者との関係性やニーズに合わせて、対応する必要があります。

Q5 : 発行した領収書が取り消しになったら印紙税は戻ってくる?

印紙を貼付し消印をして準備した領収書の取引が、後からキャンセルになったり、変更になったりするケースがあります。その場合、相手に渡すことなく、不要となった領収書に貼付した印紙に相当する金額は、取り戻せます。なぜなら、「過誤納金」として、還付の対象となるためです。

過誤納金の対象となるのは、以下のケースです。

- 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったとき

- 所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼ったとき など

参考:国税庁「D2-6 印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」

注意点として、後から取引が解除されたとしても、すでに相手方に交付した領収書は、還付対象外です。交付した時点で、納税義務が生じているためです。

還付を受けるためには、還付を受けたい印紙が貼付された領収書を税務署に持参して、手続きを行います。国税庁のサイトでは、以下のとおり案内されています。

まず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。それには、「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。「印紙税過誤納確認申請書」

の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書を税務署に持参すればよいようになっています。

なお、この印紙税の還付請求をできる権利は、印紙を貼り付けた日から5年を経過すると消滅します(国税通則法第74条第1項)。請求権が消滅する前に、手続きをしましょう。

参考

Q6 : レジから打ち出されるレシートにも印紙を貼る必要がある?

レジから打ち出される感熱紙などのレシートであっても、印紙税の課税の条件に適合する場合には、印紙を貼る必要があります。

慣習的に、感熱紙タイプの受取書をレシート、手書きやパソコンで作成された文書を領収書と呼び分けることが多いですが、法的にはレシートと領収書に違いはありません。

レシートも領収書も、「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(第17号の1文書)」として解釈され、印紙税の課税対象です。

記載金額が5万円以上で、クレジットカード決済や後払いのキャッシュレス決済ではない場合には、レシートにも印紙を貼る必要があります。

Q7 : 印紙税を節税するにはどうすればいいか?

印紙税を節税する方法としては、以下が考えられます。

- ペーパーレス化:現物の紙の領収書を発行しなければ、印紙は不要です。PDF発行やメール送信など、ペーパーレス化することで印紙税の節税につながります。

- 消費税額・税抜価格の記載:税抜価格が明確であれば、税抜価格が印紙の要否を判定する価格となります。

- 印紙税を考慮した値付け:たとえば、売れ筋商品で「税抜50,000円」の商品がある場合、「税抜49,999円」にすることで、印紙税がかからなくなります。

- クレジットカード決済の導入:クレジットカード決済分の領収書は、印紙税が非課税のため、印紙税の節税につながります。

とくに、ペーパーレス化は環境問題への取り組みとして大きな意義があり、業務の効率化にも役立ちます。

電子帳簿保存法にも対応したクラウド型のツールを導入すれば、簡単にペーパーレス化が可能です。詳しくは「Misoca(ミソカ)」をご覧ください。

まとめ

領収書に印紙が必要になる要件として、以下が挙げられます。

-

1.記載された受取金額が「5万円以上」である

-

2.消費税額が明記されていれば税抜金額で判断

-

3.PDF・メール送信・FAXなどの領収書は印紙不要

-

4.クレジットカード決済は第17号の1文書に該当しないため印紙不要

-

5.コード決済の場合は金銭等の受領事実の有無で判定が必要

領収書の印紙の貼り方として、以下を解説しました。

- 郵便局や法務局で必要枚数の収入印紙を購入する。コンビニでも入手可能

- 領収書の収入印紙欄または空いているスペースに貼付する

- 印章または署名で、印紙と領収書にかかるように消印をする

領収書の印紙でよくある質問の回答はこちらです。

-

Q1必要なのに印紙を貼らなかったらどうなる?

⇒ 本来の印紙税額の3倍の過怠税が徴収される

-

Q2印紙税を納付していないことがどうしてバレるのか?

⇒ 領収書を発行した相手方に税務調査が入ると発覚する

-

Q3正しく消印をしていなかったらどうなる?

⇒ 消印していなかった印紙税額分の過怠税が徴収される

-

Q4領収書の金額を5万円以下に分割すれば印紙税はかからない?

⇒ かからない

-

Q5発行した領収書が取り消しになったら印紙税は戻ってくる?

⇒ (相手方に交付していない領収書なら)戻ってくる(5年以内なら還付請求が可能)

-

Q6レジから打ち出されるレシートにも印紙を貼る必要がある?

⇒ 貼る必要がある(法的にはレシートと領収書の違いはない)

-

Q7印紙税を節税するにはどうすればいいか?

⇒ ペーパーレス化が有効

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。