請求書控えとは?保存義務や保存期間、電子化のメリットをわかりやすく解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

請求書控えとは、発行した請求書を売手側で保管する原本の写しです。取引状況を記録・管理するだけでなく、税務対応が必要な場面で正しく事業を行っていることを示す非常に重要な書類です。

消費税法では、請求書控えの作成を義務付けていませんが、請求書控えを作成した場合は、保存しておくことが望ましいです。なお、適格請求書発行事業者が適格請求書(以下インボイスで統一)を交付する際は、請求書控えの作成と保存が義務となります。また、法人税法では、請求書控えを作成した場合は保存が義務となります。請求書控えを残すことで入金状況や取引履歴を簡単に確認でき、取引の明確化や業務の効率化につながります。

本記事では、請求書控えの保存義務や保存期間、さらに2023年10月に導入されたインボイス制度との関係についても詳しく解説します。本記事を参考に、正しい管理方法や電子化による具体的なメリットを理解し、業務の効率化やコスト削減に役立ててください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

請求書の控えとは

請求書の控えとは、取引先に送付した請求書の原本に対し、発行者が手元に保管しておく写しを指します。消費税法による作成義務はありませんが、請求書控えを残しておけば入金の有無や取引の状況を管理しやすくなり、現在の取引状況を把握できる利点があります。

請求書控えを作成した場合には、ほかの取引関係書類と同様に決められた期間保存しなければなりません。また、2023年10月から導入された適格請求書等保存方式(以下インボイス制度で統一)により、適格請求書発行事業者は、「適格請求書」の交付を買手側から求められたら、交付義務があり、その控えを必ず作成・保存することが義務付けられています。そのため、インボイス制度に則った管理と保存が求められます。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書控えには保存義務がある?

請求書には「区分記載請求書」と「適格請求書(インボイス)」の2種類があり、それぞれ保存義務の有無が異なります。

適格請求書(インボイス)の場合

インボイス制度では、適格請求書発行事業者である売手側が「適格請求書(インボイス)」を交付した場合、その控えを作成し一定期間保存する義務があります。これは、買手側が仕入税額控除を受ける際の要件の1つとなります。そのため、売手側は、適格請求書(インボイス)を交付したら控えを作成し、正しく保存しておくことが重要です。

インボイスの控えを保存する方法は、紙と電子データの2種類があります。電子データで保存する場合、電子帳簿保存法で定められた要件を満たさなければなりません。

インボイスの具体的な書き方や要件については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

区分記載請求書の場合

区分記載請求書とは、適格請求書発行事業者以外が交付する従来の請求書を指します。この場合、インボイスとは異なり、控えを作成する義務はありません。しかし、控えを作成した場合は保存の義務が生じます。

請求書控えの保存期間は、受領した請求書と同じです。他の取引関係書類と同様に、請求書控えを一定期間保存することで、取引の事実を客観的に記録できます。入金確認や問い合わせ対応が必要になった際にも、スムーズに確認できるため実務上も安心です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書控えの保存期間

請求書控えは、どのくらいの期間保存しておけばよいのでしょうか。以下では、法人、個人事業主、インボイス発行業者が、それぞれ請求書控えを保存しなければならない期間について解説します。また、青色申告をしている法人に欠損金額が生じた場合、適用される保存期間がどのように変わるのか詳しく解説します。

控えの保存期間は原則5年または7年

請求書控えの保存期間は、請求書の保存期間と同じです。ただし厳密には、適用される税法によって異なります。

個人事業主の場合、所得税法の規定により原則として請求書控えは5年間(青色申告の場合は7年間)の保存が必要です。この期間は事業年分の確定申告書の提出期限翌日から起算します。ただし、適格請求書発行事業者の場合は、個人事業主であってもインボイスとインボイスの控えを7年間保存する義務があります。そのため、最も長い帳簿の保存期間に合わせて、帳簿や取引書類のすべてを7年間保存しておくと安心です。

法人の場合は法人税法に基づき、請求書控えを含む取引関係書類を7年間保存することが求められます。起算日は事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からとなり、この期間中は必ず保存しておかなければなりません。

法人で欠損金の繰越がある場合は10年

前述のとおり、請求書の保存期間は5年または7年です。しかし、法人が欠損金の繰越控除を行う場合は例外となります。欠損金とは、法人所得が赤字となった金額です。青色申告の法人は、ある事業年度に欠損金が発生した場合、一定期間将来の黒字所得と相殺できる制度があります。これを欠損金の繰越控除と呼びます。

繰越控除を適用する場合、法人は欠損金が発生した年度の請求書を10年間保存する義務があります。ただし、2018年(平成30年)4月1日以前に開始した事業年度については、保存期間は9年間となります。2018年4月1日以降に開始する事業年度から保存期間は10年に延長されました。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書控えの保存方法

-

参照:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

」

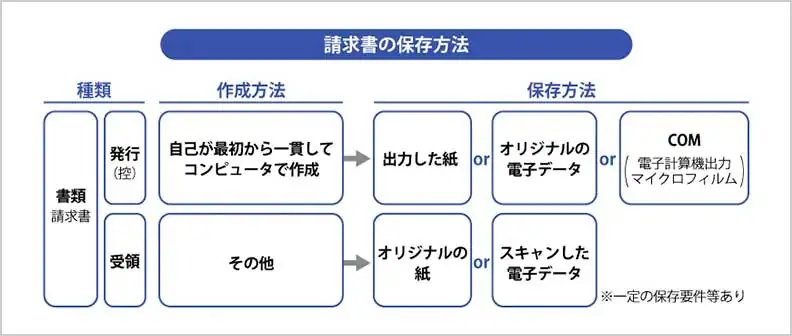

請求書控えは、紙または電子データで保存できます。ただし、電子データで管理する場合は電子帳簿保存法により定められた要件を満たさなければなりません。以下では、請求書控えを安全かつ効率的に保存する方法について詳しく解説します。

紙で保存する

紙ベースで交付した請求書控えは紙の状態で保存が可能です。ただし、紙のまま保管すると量が増えるほど管理が大変になり、必要な書類を探すのに時間がかかってしまいます。そのため、取引先別や取引月別などで整理し、見やすく保存する工夫が必要です。これにより、問い合わせがあった際にだれでも速やかに対応できるようになります。

また、長期間保存する場合は紙の破損や劣化、紛失に注意が必要です。直射日光や湿度の高い場所、火災のリスクがある場所を避けるなど、保存場所にも十分配慮しましょう。さらに、スペース確保のために保存期間が過ぎた不要な書類は定期的に見直し、適切に廃棄して整理することが望ましいです。

電子データで保存する

請求書控えは、電子データで作成した場合、電子データでの保存が必要です。

なお、メールやダウンロードなどで受け取った電子取引のデータは、紙に印刷しただけでは保存要件を満たしません。電子帳簿保存法の要件を満たすためには、データのまま保管しなければなりません。

一方で、紙で受領、作成した請求書は、紙での保存でも問題ありません。電子化をすると検索や共有も効率化できるため、保存方法の選択肢として有効です。ただし、元のデータは破棄しないよう注意しましょう。

請求書の保存方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書控えを電子化するメリット

請求書控えの電子化には主に3つのメリットがあり、取引の効率化や業務負担の軽減、さらにコスト削減といった効果が期待できます。以下では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

取引を効率化できる

請求書控えを電子化すると、紙で印刷する手間を省き、データのまま保管できるため、取引のスピード向上や正確性の確保に大きく貢献し、業務全体の効率化につながります。

従来の紙での保存では、分類や整理に手間がかかるうえ、誤記や修正が発生した場合には請求書の再発行や控えの整理が必要で、時間と労力を要します。一方、電子データであれば、修正内容の確認や更新も容易で、必要な情報をすぐに検索・共有できます。そのため、社内外のやり取りもスムーズになり、業務の迅速化と正確な管理の両立が可能です。

業務負担を軽減でき管理しやすくなる

従来のように紙の控えを保存する場合は、請求書を探す際にファイルを繰り返し確認するなど、どうしても手作業が発生します。

電子データなら番号や金額で瞬時に検索できるため、確認や問い合わせがスムーズになり、整理や保管の手間も減って管理が楽になります。

コストを削減できる

紙の控えは印刷やファイリングに手間とコストがかかり、必要な書類を探すのにも時間を要します。一方、電子データなら印刷や保管の負担がありません。さらに検索や管理も簡単になり、人件費やスペースの削減につながります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書控えの電子化で業務を効率化しよう

請求書の控えは作成義務こそありませんが、作成した場合は一定期間の保存が必要です。請求書控えを電子化すると、管理にかかる手間が軽くなります。そのうえ検索や共有も容易になるため、効率化とコスト削減を実現できます。また、インボイス制度に対応した控えの保存も、電子データであれば正確かつ安全に管理できます。

効率的な請求書控えの管理には、信頼性の高いサービスの活用がおすすめです。弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」なら、請求書の作成から控えの電子保管までワンストップで対応でき、紙業務の負担を大幅に削減できます。さらにインボイス制度や電子帳簿保存法にも準拠しており、電子化による効率的な運用を実現します。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。