請求書をPDFで作成して送るのは法的に有効?メリット・デメリットも解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

請求書をPDFで作成して送ることは法的に問題がないのか、紙の書類でなくとも有効なのか、疑問に思う方もいるでしょう。結論として、PDFで請求書を作成し送付することは合法かつ有効です。ただし、トラブルを避けるため、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

本記事では、請求書のPDF化と電子帳簿保存法の関係や、PDF化による業務効率化のメリット、考慮すべきデメリットを詳しく解説すると共に、具体的な実践方法も紹介します。紙で請求書を発行する機会の多い個人事業主や中小企業の経理担当者は、参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

請求書をPDFで作成して送るのは法的に有効

法的には、請求書は紙であっても電子データであっても有効です。つまり、PDF形式で作成・送信しても、紙の請求書と同様に発行要件を満たします。これは納品書や見積書に関しても同様です。

なお、2024年1月以降、改正電子帳簿保存法によって、電子取引のデータ保存が完全義務化されています。これにより、PDF形式で発行した請求書の控えについて、電子データそのものの適切な保管が必要となりました。電子取引で交わした書類を紙に印刷して保存することは法律違反になるため注意しましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

電子帳簿保存法による請求書のPDF化について

ここでは、請求書をPDF化する際の「発行・保存に関する要件」および「保存期間」について解説します。

請求書の発行や保存に関する要件

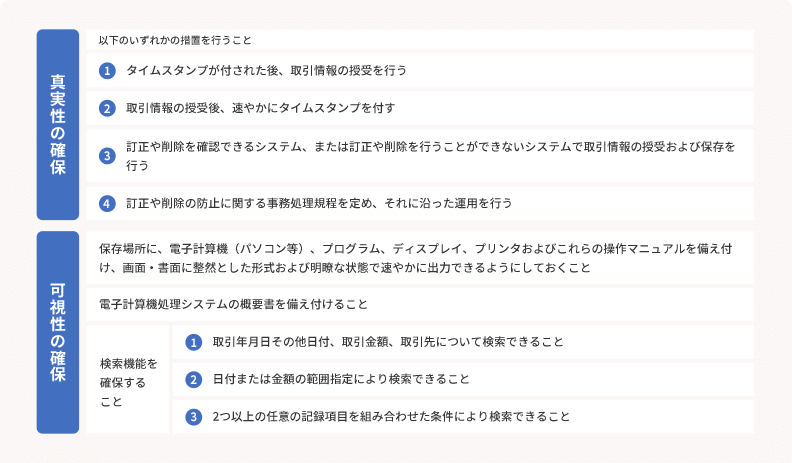

発行・保存の要件としては、「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められます。

1. 真実性の確保

真実性の確保とは、電子データとして保存された請求書が改ざんされていないことを保証し、信頼性を維持することを指します。そのためには、以下のいずれかを満たさなければなりません。

- タイムスタンプが付与された電子データによって、取引情報を授受する

- 取引情報を授受した後、速やかにタイムスタンプを付与し、保存者または監督者の情報を確認可能な状態にしておく

- 取引情報の授受や保存は、電子データの内容を訂正または削除した場合に編集履歴が保存され、だれがいつどのような変更を行ったかを確認できるシステム、またはそもそも訂正や削除のできないシステムにて行う

- データを入力・修正・削除できるユーザーに適切な権限を設定し、不正な操作を防止するための事務処理規程を定めて運用する

参照:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

2. 可視性の確保

可視性の確保とは、電子データとして保存された請求書について、必要なときに速やかに内容を確認できる状態が維持されていることを指します。具体的には、以下をすべて満たしていなければなりません。

- 電子データの保存場所に、データを閲覧できる環境(コンピューター、ディスプレイ、閲覧用プログラム、プリンター)および上記機器のマニュアルを備え、速やかに操作できるようにすること

- 電子データ処理システムの概要書を備え付けていること

- 検索機能が確保されていること

検索機能に関しては、次のような検索ができることが求められています。

-

(1)取引年月日や取引金額、取引先など

-

(2)範囲指定による日付または金額

-

(3)複数の記録項目の組み合わせ条件

ただし、求めに応じて電子データをダウンロードできるようにしている場合、(2)と(3)の検索機能は不要です。また、それが小規模事業者であれば、検索機能そのものも要りません。

参照:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

PDF化した請求書の保存期間

請求書の保存期間は税法で定められており、電子データでも紙でも変わりません。ただし、法人と個人事業主とでは保存期間が異なる場合があります。

- ・法人の場合

- 原則として7年間、請求書を保存する必要があります。ただし、欠損金の発生といった特定の条件に該当する場合は、保存期間が最長で10年間に延長されます。

参照:e-Gov「法人税法施行規則 第67条第2項」

- ・個人事業主の場合

- 原則として5年間、請求書を保存する必要があります。ただし、消費税の仕入税額控除を行う場合には、最長で7年間、適格請求書(インボイス)を保存しなければなりません。

参照:e-Gov「所得税法施行令 第63条第1項」

参照:e-Gov「消費税法施行令 第50条第1項」

参照:国税庁「帳簿の記帳・保存義務」

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書をPDF化して発行するメリット

請求書をPDF化して発行するメリットとしては、以下のような点があげられます。

-

(1)電子帳簿保存法の要件に適した保存方法である

-

(2)コストの削減につながる

-

(3)業務の効率化につながる

-

(4)テレワークに対応できる

電子帳簿保存法の要件に適した保存方法である

PDFは改ざんが難しく、電子帳簿保存法の求める保存要件である「真実性」を満たすのに適した形式です。

例えばWordやExcelで作成したデータは、読み取り専用など編集の制限を設定しなければ、比較的容易に内容を編集できます。そのため、これらの形式による請求書の電子データをメールで送信した場合、受信者側が内容を変更してしまうリスクは低くありません。その一方で、PDFは編集するためのソフトが必要です。WordやExcelに比べ、改ざんリスクが低い状態でデータを保存できます。より万全を期すなら、電子署名やタイムスタンプの付与を行うこともよいでしょう。

また、PDF化された請求書は情報の検索や表示、データの出力も容易なので、可視性の要件についても問題なく満たせます。

コストの削減につながる

請求書のPDF発行には、さまざまなコスト削減効果があります。紙の請求書を発行する際にかかる紙代やインク代、印刷代が不要になり、郵送で請求書を送付する場合に発生する封筒代や切手代もカットできます。

さらに、書類の保管にかかる費用が不要である点も見逃せません。紙の請求書はファイリングや保管スペースが必要ですが、PDF化した請求書の電子データは、保管するための物理的なスペースは不要で、これらのコストを削減できます。クラウドストレージなどを利用すれば、安全かつ効率的にデータを管理可能です。

発行する請求書の枚数が多い企業ほど、こうしたコスト削減の効果は大きなものとなります。

業務の効率化につながる

業務効率化の点でもメリットは多大です。印刷や封筒への封入作業が不要になるため、手間が大幅に削減されて請求書発行のプロセスが迅速化します。

さらに、PDF形式の請求書はデータベースで管理できるため、過去の請求書の検索や再送も容易になります。例えば、取引先からの問い合わせや再発行の依頼があった場合、紙の請求書のようにファイルから探し出す手間がなく、短時間で必要なデータにアクセス可能です。こうした効率化により対応がスピーディーになるだけでなく、担当者の作業負担が軽減され、他の業務へ時間を割けるようにもなります。

テレワークに対応できる

テレワーク環境でも柔軟な業務対応が可能になるというメリットもあります。紙の請求書の場合、印刷や郵送準備、過去の書類の確認といった作業はオフィスで行う必要があり、発行のたびにオフィスまで出向くことは避けられません。

PDF形式の請求書の場合、インターネットに接続すればオフィス以外からでも請求書の作成・送付・確認が可能で、在宅勤務時や外出先からのテレワークでも簡単に発行できます。クラウドストレージや専用の請求書管理システムなどと組み合わせれば、複数のメンバーがリアルタイムで請求書を共有・管理することも可能です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書をPDF化して発行するデメリット

請求書のPDF化には、考慮しなければならないデメリットもいくつかあります。

システムの導入や運用にコストがかかる

システムの導入や運用に相応のコストがかかることはデメリットの1つです。初期費用としては、ソフトウェアおよびハードウェアの購入費用、システムの導入費用がかかります。また、ランニングコストとしては、クラウド型ならソフトウェアの利用料金、保守費用や人件費などが発生します。

システムを導入する際には、初期費用やランニングコストを導入のメリットと比較検討したうえで、業務規模や予算に合ったサービスを選ぶことが重要です。導入後も費用対効果を定期的に検証し、例えば請求書の自動送信機能を活用するなど、運用を最適化する必要があります。

セキュリティ対策が必要になる

請求書をPDFで発行する場合には、セキュリティ対策が欠かせません。PDFファイルは電子データであるため、第三者による不正アクセスや改ざん、情報漏えいのリスクがあるからです。外部からのサイバー攻撃はもちろん、内部不正のリスクも考慮する必要があります。

信頼できるPDF作成・管理ソフトウェアを選び、自社でも適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。例えば、PDFファイルの暗号化やアクセス制御、定期的なセキュリティチェックなどを行うことで、データの漏えいや不正アクセスを防げます。

取引先の承諾が必要

取引先の承諾を得ることも必要です。企業によっては電子取引のデータ保存に対応できていない場合があります。取引先の承諾を得ないままPDFの請求書に切り替えてしまった場合、取引先が困惑してしまうだけでなく、電子帳簿保存法に違反してしまう恐れがあります。請求書をPDF化する際は、取引先が対応方法を検討できるよう、事前に案内文を送った上で承諾を得ることが重要です。

案内文には、PDF請求書の送付方法や受け取りのために必要な環境、電子化に伴うメリットなどを記載すると取引先の理解や協力を得やすくなります。対応が難しい企業には、従来どおり紙の請求書を送付しましょう。

誤送信のリスクがある

請求書をPDFで送付する際には、メール等での誤送信のリスクに十分注意しなければなりません。誤送信により、外部に請求情報が流出してしまい、取引先にも多大な迷惑をかけてしまうだけでなく、自社の信頼を損ねる可能性があります。送信前に必ず送信先のアドレスを確認し、誤送信を防ぐための対策を講じることが重要です。

具体的な対策としては、送信前のダブルチェックや暗号化・パスワード保護といったセキュリティ対策の強化、誤送信防止機能を備えたメールシステムの導入があげられます。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

【Q&A】請求書のPDF化に関するよくある質問

ここでは請求書のPDF化に関してよくある質問と、その答えをまとめました。

PDF化した請求書に印鑑は必要?

法律上、請求書への押印は不要です。紙の請求書でもPDF化された請求書でも、押印されていないからといって、法的効力が失われることはありません。しかし、日本の商習慣では「押印するのが正式」という考え方が根強く、取引先によっては押印した請求書を求めてくる場合があります。このため、実務上は電子印鑑を使用した押印が推奨されるケースも珍しくありません。

電子印鑑を使用すれば、PDFの請求書への押印も簡単です。特に、電子印鑑は紙の印鑑と同様の認識を受けるだけでなく、効率化やペーパーレス化を実現する手段として注目されています。ただし、電子印鑑の利用時には、PDF請求書の導入時と同じく、取引先がこれを受け入れるか確認することが重要です。

請求書への電子印鑑を使った押印について、以下の記事を参照してください。

紙の請求書をPDF化する方法は?

紙の請求書をPDF化するいくつかの方法のうち、最も一般的な方法はスキャナを使用することです。請求書をスキャンし、デジタルデータとして保存すれば、PDFファイルに変換できます。スキャンおよびデジタルデータ化の作業は、複合機でも行えます。

国税庁では、スマートフォンやデジタルカメラを使って請求書を撮影し、その画像をPDF化することも問題ないとしています。

参照:国税庁「Ⅰ 通則 【制度の概要等】」

スマートフォンでもPDFの請求書は作れる?

請求書のPDFファイル名にルールはある?

法律で定められたルールはありませんが、一定のルールに基づいてファイル名を付けることをおすすめします。電子帳簿保存法では、検索可能な状態で保存することが求められているからです。具体的には、以下のようなファイル名のルールが考えられます。

- 年月日:請求書の発行日を示すために、年(4桁)、月(2桁)、日(2桁)を含める(例:20250424)

- 請求書番号:各請求書に付与された固有の番号を含める(例:INV12345)

- 顧客名:請求書の受取人の名前や会社名を含める(例:株式会社ABC)

- その他の情報:必要に応じて、プロジェクト名や注文番号などの追加情報を含める

上のルールに則る場合、2025年4月24日に株式会社ABCへ宛てて発行された請求書番号INV12345の場合、ファイル名は「20250424_INV12345_株式会社ABC.pdf」となります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書をPDF化して管理できる体制を整えよう

請求書は、PDFで作成・送信しても問題ありません。PDF化には、コスト削減、業務の効率化、テレワーク対応など、多くのメリットがある一方、システムの導入や運用にコストがかかる点や、セキュリティ対策、取引先からの承諾を得る必要がある点など、デメリットも存在します。これらを総合的に考慮したうえで、適切な体制を整えることが重要です。

弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を利用すれば、請求書の作成や管理がさらに効率化できます。導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。