小計(しょうけい)とは?合計・総計・累計との違いやエクセルによる計算方法を解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

見積書や請求書などの数値を扱う書類では、小計や合計、総計のように「計」を含む言葉がしばしば使われます。これらの違いや使い方は、なんとなくわかっているようでも「明確に説明はできない」という方が多いのではないでしょうか。

本記事では、まず小計の意味や読み方の他、合計、総計、累計などの類似性がある言葉との違いを解説します。さらに、請求書への記載方法やExcel(エクセル)で小計や合計を計算する方法も紹介します。請求書や見積書に小計を用いるメリットが理解でき、請求書や見積書を作る際の効率化に役立ちますので、ぜひ参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

小計(しょうけい)とは

小計は、全体の数値ではなく、なんらかの共通性に着目して足し合わせた数値のことを意味します。読み方は「しょうけい」です。

例えば、住宅建築の過程には基礎工事や屋根工事など多数の項目があります。この際、見積書や請求書には、住宅建築全体にかかる費用が記載されていますが、そのうち小計として明記するのが「基礎工事に関する材料費・人件費」です。つまり、”基礎工事”という1つの共通項目について足し合わせた数値です。

このため、見積書や請求書に小計しか存在しない例はなく、小計があれば合計が必ず存在します。

合計(ごうけい)との違い

住宅建築の例で考えると、住宅建築全体にかかるすべての費用を足し合わせたものが合計(ごうけい)となります。言い換えると、「基礎工事の小計」「屋根工事の小計」といったそれぞれの小計を合わせた数値です。小計と合計の違いは、部分を足し合わせたのか、全体を足し合わせたのかです。

合計は、小計だけを足し合わせただけの数字とは限りません。日用品を購入したレシートである場合、購入した商品の価格のみを足したものが「小計(税抜)」、そこに消費税を足したものが「合計(税込)」で記載されるケースが多く存在します。

また、売上管理においては、日次の売上を指すものを「小計」、それを合算した週次の売上を「合計」として示すこともあります。

総計(そうけい)との違い

総計とは、小計や合計よりもさらに大きな全体の値を算出、あるいは表示する必要があるときに用いられます。見積書や請求書において記載項目が非常に多く、複数枚になってしまう場合に「最終的に算出される全体の総額」として、総計を記載することがあります。

混同することがないように「小計<合計<総計」と覚えておきましょう。英語で表記する場合、小計は「subtotal」、合計は「total」または「total amount」、総計は「grand total」と書きます。

累計(るいけい)との違い

累計の「累」の字には、「次々とつながり重なる」「積み重ねる」といった意味があります。そのため、累計は生産数や販売数、売上など積み重ねて出す数値に使用される傾向にあり、小計や合計といったものとは概念が異なります。この意味合いから、ビジネスでは年次売上目標に対する途中経過(達成率)などを算出するのに使われます。

さらに、累計はプロモーション戦略的にも利用できるメリットがあります。例えば、数年にわたって人気がある商品に対して、販売開始からの総売上個数を示す場合に「累計販売数100万個」と表現したり、シリーズ化されてスピンオフや外伝などが存在するマンガや小説などで「シリーズ累計発行部数1,000万部」のように用いたりします。

これは、合計10万個と書くより累計10万個と書いた方が「積み重ねられた数値」という印象が増し、商品にポジティブなイメージを付加することができるからです。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書に小計は必要?

請求書の記載項目は各企業の慣習や記載する内容によって変わります。そのため、小計を記載するべきかについては事前に確認したほうがよいでしょう。

なお、請求書に書くべき項目は以下のとおりです。

-

- 請求書発行日

- 販売した商品やサービスの情報(名称や数、単価や販売数分の金額)

- 請求金額(合計金額・消費税率と消費税額)

- 振込先

- 支払期限

- 宛名

- 請求者の情報(会社名や住所、電話番号など)

小計は含まれませんが、項目が多い場合、グループごとに小計値を表示することで相手先が確認しやすくなります。また、適格請求書(インボイス)においては税率ごとに対象となる金額(税抜)と税額を明確に記載する必要があるため、小計を用いると見やすくなります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書における小計・合計・総計の書き方

請求書における小計・合計・総計の書き方については、厳密な決まりはありませんが、先述の「小計<合計<総計」を念頭に、少ない金額から記載するのが一般的です。ここでは、請求書の書き方について「外税の場合」と「内税の場合」に分けて解説します。

請求書に消費税を書く理由など詳しい解説については、以下の記事もぜひ確認してみてください。

外税の場合

外税とは消費税を含まない価格表示方法を指します。例えば、商品単価が10,000円(税抜)、消費税率10%であれば、請求金額の合計は11,000円です。請求書においては、商品やサービスなどの品目を外税で記載する場合、下記の項目を含めるようにします。

- 小計10,000円(税抜)

- 消費税率10%/消費税額1,000円

- 合計11,000円(税込)

内税の場合

内税とは、商品やサービスの価格を税込みで表示する方法です。この場合、品目の小計と合計が同じ数値になります。例として、商品単価が12,000円(税込)、消費税率10%の請求を出す場合は、請求書に以下の情報を含めます。

- 小計12,000円(税込)

- 消費税率10%/消費税額1,091円

- 合計12,000円(税込)

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

エクセル(Excel)を使った小計・合計の計算方法

ここでは、エクセル(Excel)で小計や合計を求める際の計算方法を解説します。

SUBTOTAL関数の引数

Excelには、平均・合計・最大値など、集計方法を指定して求めるSUBTOTAL関数があります。SUBTOTAL関数で使用する主な引数は、集計方法と範囲の2つです。集計の種類を指定する際は、1~11の番号を使い、非表示の行を除いて集計するときは101~111の番号を用います。SUBTOTAL関数は「=SUBTOTAL(集計方法, 参照範囲1, 参照範囲2, …)」のように記入します。

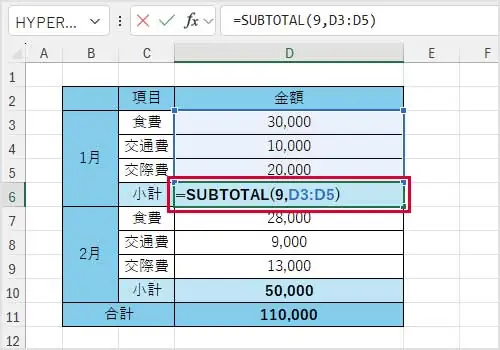

SUBTOTAL関数で小計を求める方法

SUBTOTAL関数で小計を求める場合、Function_numには9または109を指定します。9は非表示のセルを含む場合、109は表示値のみを対象とする場合に使います。例えばD3~D5のセルの小計を、非表示部を含めて求める場合、「=SUBTOTAL(9,D3:D5)」と入力してください。

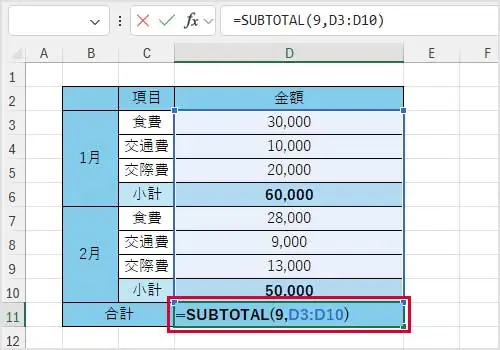

SUBTOTAL関数で合計を求める方法

SUBTOTAL関数で合計を求める場合、使用するFunction_numには9または109を指定します。例えば2つの小計を含むD3~D10のセルの合計を、非表示部を含めて求める場合、「=SUBTOTAL(9,D3:D10)」と入力してください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

小計を活用してわかりやすい請求書を作成しよう

「小計」は合計のように全体計を指すものではなく、共通性をもつ数値を足し合わせて表示する際に役立つ概念です。請求書で「小計」を活用することで、相手に伝わりやすくなります。

見積書や請求書はExcelなどの表計算ツールでも作成可能ですが、小計や合計を用いる場合、面倒な関数を使わなければなりません。業務効率化を目指すなら、弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」がおすすめです。「Misoca」なら、見積書や納品書、請求書や領収書などをかんたんに作成できます。売上レポートやステータス管理機能で請求業務を見える化でき、会計ソフトウェアとの連携も可能です。ぜひ「Misoca」の導入を検討してみてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。