電子帳簿保存法でタイムスタンプは不要?必要な要件についても解説

監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)

更新

電子帳簿保存法においてタイムスタンプとは、電子データの信頼性を担保するしくみの1つです。しかし、電子帳簿保存法でタイムスタンプは決して必須の要件ではありません。タイムスタンプがなくても、電子帳簿保存法に対応は可能です。

ここでは、電子帳簿保存法においてタイムスタンプが不要なケースやタイムスタンプなしで対応できる方法について、わかりやすく解説します。タイムスタンプが必要な要件についても、初心者向けにシンプルにご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

タイムスタンプとは、信頼性担保のため電子データに付与される日付・時刻のこと

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプとは、電子データの信頼性を証明するために付与される日付・時刻のことです。

電子データは改ざんされたりコピーされたりする可能性があるため「原本」であることを証明し、その信頼性を担保しなければなりません。電子帳簿保存法では、電子データに第三者機関であるTSA(Time-Stamping Authority:時刻認証業務認定事業者)が発行するタイムスタンプを付与することで、電子データとしての保存を認めているのです。

ただ、電子帳簿保存法の改正により、タイムスタンプは必須要件ではなくなっています。また、タイムスタンプの発行には、電子データの信頼性を保証する手間がかかるのと、発行にコストがかかるというデメリットがあります。

タイムスタンプと電子署名の違い

電子署名とは、電子データに付与される署名で、本人が署名したことと電子データの内容が改ざんされていないこと、つまり「誰が作ったのか」「何を作ったのか」を証明する電子技術です。

一方のタイムスタンプは、TSAが元データから生成される不規則な文字列である「ハッシュ値」と「時刻情報」を結合させて発行され、「いつ作ったのか」と、電子データがその時点で存在していることを証明します。

タイムスタンプについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要なケース

2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法で、タイムスタンプに関する要件が緩和されました。そのため、訂正削除できないシステムを利用すればタイムスタンプが不要になっています。

ここでは、電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要なケースについて解説します。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)ではタイムスタンプは不要

電子帳簿保存法では、「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)」「スキャナ保存」「電子取引のデータ保存」の3つの区分が設けられています。このうち、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)を行う場合は、タイムスタンプは要件にはないので、不要となります。

スキャナ保存と電子取引のデータ保存ではタイムスタンプは必須要件ではない

スキャナ保存と電子取引では、タイムスタンプ以外で要件を満たすことも可能です。ですから、タイムスタンプは必須要件ではありません。

データ受領者側がデータを訂正削除できないシステムを利用するケース

スキャナ保存と電子取引のデータ保存において、電子データを受け取った側が自由に訂正削除できない、あるいは訂正削除の記録が残るシステムを利用して保存するケースでは、タイムスタンプが不要となっています。

例えば、弥生製品をお使いなら、「スマート証憑管理」というサービスを利用することで、ファイルをアップロード・訂正・削除した日時などの情報が保持できます。そのため、タイムスタンプを付与することなく、保存要件を満たせるのです。詳細は後述します。

このように、電子データの非改ざん性を担保するシステムの導入をしておけば、タイムスタンプの対応は不要です。

訂正削除防止の事務処理規程を設けているケース

電子取引のデータ保存において、電子データを受領した事業者側が、データの不正な訂正削除を防止するための事務処理規程を設けているケースも、タイムスタンプが不要です。

事務処理規程とは、保存された電子データの改ざん防止を目的に作成・運用するもので、「真実性」の確保の要件の1つとなっています。

事務処理規程についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプが必要なケース

電子帳簿保存法においては、電子帳簿保存法の区分のうちスキャナ保存と電子取引のデータ保存において、タイムスタンプが要件に含まれます。ここでは、電子帳簿保存法におけるタイムスタンプが必要なケースについて解説します。

電子取引で発行者側がタイムスタンプを付与せず、受領者側がデータを訂正削除できないシステムを利用しておらず、事務処理規程がないケース

電子取引において、電子データの発行者側がタイムスタンプを付与していない状況で、受領者側がデータを訂正削除できないシステムを利用していなかったり、訂正削除防止のための事務処理規程を設けていなかったりするケースでは、受領者側のタイムスタンプ付与が必要となります。

この状態では、電子データの非改ざん性が保証されないので、タイムスタンプ付与をする以外に真実性が確保されないことが理由です。

スキャナ保存で受領者側がデータを訂正削除できないシステムを利用していないケース

スキャナ保存において、受領者側が訂正や削除の履歴が記録されるシステムやデータを訂正削除できないシステムを利用していない状況で、データの再読み取りをしたりするケースでは、タイムスタンプが必要です。

この場合、受領の日からその業務の処理に係る通常の期間(最長2か月)を経過した後おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付与しなければなりません。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

タイムスタンプで電子帳簿保存法に対応するメリット・デメリット

タイムスタンプで電子帳簿保存法に対応する場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。ここでは、電子帳簿保存法にタイムスタンプで対応する際のメリット・デメリットについて解説します。

タイムスタンプで電子帳簿保存法に対応するメリット

タイムスタンプで電子帳簿保存法に対応するメリットは、下記のとおりです。

紙での保存が必要なくなる

電子帳簿保存法の改正により、2022年1月1日以後、スキャナ保存を行う国税関係書類は、スキャナで読み取り、最低限の同等確認(※)を行った後であれば、即時に原本の破棄が可能となりました。そのため、紙の書類をスキャナ保存してタイムスタンプを付与した場合は、原本を保存しなくてもよく、ペーパーレス化できるメリットがあります。

ただし、業務フローや内部統制などにおいて、スキャナ保存してもすぐに破棄できないケースも想定されますので、社内ルールは確認をしましょう。なお、訂正削除記録が残るシステムを利用したり、訂正削除防止の事務処理規程を設けたりするなどの要件に従ってデータ保存した場合も、同じようにペーパーレス化のメリットになります。タイムスタンプのみのメリットではありません。

- ※電子データの記録事項と書面の記載事項とを比較して、同等であることを確認(折れ曲がり等がないかも含みます)すること。

- 参考)

-

国税庁:電子帳簿保存法一問一答(Q&A)スキャナ保存関係

(リンク:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#scanner)

印刷・郵送にかかるコストが軽減できる

タイムスタンプを導入して電子データに付与できるようになれば、これまで契約書や請求書などの重要書類の郵送にかかっていたコストが軽減できます。

例えば、郵送するための切手代のみならず、印刷にかかる費用や封筒代、封入にかかる人件費の軽減があげられます。

さらに契約書の場合、電子契約書を使用すれば、印紙が不要なので印紙代もかかりません。ただし、紙の契約書をスキャナ保存する際には、契約書の印紙は必要です。

これは、タイプスタンプだけでなく、訂正削除記録が残るシステムを利用したり、訂正削除防止の事務処理規程を設けたりするなどの要件に従ってデータ保存した場合も同様です。

なお、スキャナ保存する契約書についても、課税文書の場合には収入印紙を貼付しなければなりませんが、収入印紙を貼付した後にスキャナで読み取り、最低限の同等確認を行った後であれば、収入印紙が貼付された紙の契約書を即時に破棄しても構いません。

ただし、印紙税の過誤納があった場合の過誤納還付申請については、原本の提示が必要となるため、スキャナ保存したデータのみでは印紙税の過誤納還付を受けることが出来ない点は注意が必要です。

タイムスタンプで電子帳簿保存法に対応するデメリット

タイムスタンプで電子帳簿保存法に対応するとメリットがある一方、次のデメリットも発生します。

導入と運用にコストがかかる

タイムスタンプを導入すると、TSA(Time-Stamping Authority:時刻認証業務認定事業者)との契約が必要となる上、一定のコストがかかります。具体的には導入コストと運用コストが発生し、初期費用として数千~1万円程度かかる業者もあれば、システム導入費用として10万~30万円程度必要となる業者もあります。

運用コストは、業者によって従量制あるいは定量制の料金制度に分かれており、選択するプランや使用回数によって料金が変動するため注意が必要です。

作業の習熟が必要になる

タイムスタンプの発行作業には、ある程度の習熟が必要になります。例えば、スキャナ保存の書類にタイムスタンプを付与する場合、下記の手順が必要です。

タイムスタンプの発行手順

-

1. 書類をスキャンまたは撮影する

-

2. スキャンまたは撮影した画像をシステムにアップロードする

-

3. TSA(時刻認証業務認定事業者)からタイムスタンプが付与される

タイムスタンプは必須ではないので、導入を決める前に、タイムスタンプを不要とするシステムも併せて検討するべきでしょう。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

タイムスタンプがなくても電子帳簿保存に対応できる

タイムスタンプがなくても、電子帳簿保存法に対応できる方法はあります。それは、電子取引のデータ保存とスキャナ保存において訂正削除記録が残る、あるいは訂正削除できないシステムを利用することです。

タイムスタンプが不要なシステムは、タイムスタンプの導入・運用に比べてコストが安く済むのがメリットです。

なお、弥生製品をご利用の方なら無料で使える「スマート証憑管理」は、ファイルをアップロード・訂正・削除した日時などの情報を保持できます。そのため、タイムスタンプがなくても安価に電子帳簿保存法第7条(電子取引)および第4条3項(スキャナ保存)で求められる要件を満たします。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法対応は、安価で安心して対応できるシステムを採用しよう

電子帳簿保存法においてタイムスタンプは、必須要件ではありません。タイムスタンプなしで対応できるシステムを利用すれば、安価かつ容易に電子帳簿保存法へ対応できることを知っておきましょう。

弥生製品をご利用であれば利用できる「スマート証憑管理」は、タイムスタンプ不要でスキャナ保存・電子取引のデータ保存にも対応しています。

弥生のソフトは、電子帳簿保存法の電子取引や適格請求書等保存方式(インボイス制度)など、最新法令に対応しています。経理業務の効率化とペーパーレス化に、ぜひお役立てください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

クラウド請求書サービスと証憑管理サービスなら、改正電帳法に対応

クラウド見積・納品・請求書サービスとクラウド証憑管理サービスは、法令改正に対応するのでおすすめです。

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」で発行した請求書や取引先から受領した証憑は、「スマート証憑管理」と連携することで、電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することができます。

また「Misoca」に関しては月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

今すぐ始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」は見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。また適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した証憑の発行も可能です。

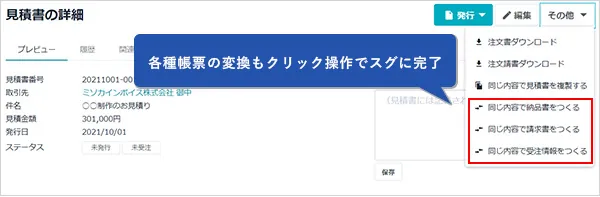

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

「Misoca」は、見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。また固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。もう転記ミスや記載漏れの心配は必要ありません。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

「Misoca」で作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」は、電子帳簿保存法に対応!優良な電子帳簿に対応しています。しかも、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できますので、幅広く電子帳簿保存法に対応可能です。もちろん、自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1

税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。