業務委託の見積書の書き方を項目ごとに解説【テンプレートあり】

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

業務委託における見積書は、正式な契約を結ぶ前に発行する書類です。見積書を作成する場合は、記載しなければならない項目や注意すべき点があります。

本記事では、見積書に記載すべき「宛先」「発行日」「見積もり内容」などの項目について、それぞれ詳しく解説します。さらに、見積書作成時の注意点についても触れます。業務委託で見積書を作成する際の参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

業務委託の見積書の書き方を項目ごとに解説

業務委託の見積書は、正式な契約を結ぶ前に、受注者が発注者に向けて発行する書類です。業務委託契約で受注者が報酬を得るには、契約を結んだうえで、契約内容に応じて業務を遂行したり、成果物を納品したりしなければなりません。見積書は、作業の内容や納期、金額、納める成果物などを明記し、契約をスムーズに進める目的で作成します。

見積書には定められた様式がありません。業務委託の見積書であっても、記載する項目などは、企業間でやりとりされるような一般的な見積書とほとんど同じです。ただし、業務委託の場合は、認識の相違や納品後のトラブルを防ぐために、対応する業務の範囲や納品物に対する修正回数などを記載するなどの違いがあります。

宛先(見積書の提示先の企業名・個人名)

見積書の宛先には、見積書を提出する取引先の会社名や屋号などを記載します。この場合の会社名とは、「株式会社〇〇」などの正式な名称です。詳細な部署名や担当者名が必要な場合は、宛先に含めて記載しましょう。

宛先が会社名の場合には社名の後ろに「御中」を付け、個人名の場合には名前の後ろに「様」を付けます。取引先の会社名はもちろんのこと、宛先に付ける「御中」「様」などの間違いに注意が必要です。

- 記載例:宛先が企業の場合

- 「△△株式会社 御中」または「△△株式会社 開発本部情報システム部門 御中」

「△△株式会社 開発本部情報システム部門 〇〇様」

- 記載例:宛先が個人名の場合

- 「〇〇様」

見積書の発行日

発行日は、見積書をいつ発行したかを示す項目です。一般的に見積書には、後述するように「発行日から1か月」といった形で有効期限を設定するため、基準となる発行日を明確にしておかなくてはなりません。記載がないと、いつ発行した見積書なのかがわからなくなってしまい、双方で認識の違いが発生する原因にもなってしまいます。見積書を作成した日付を、年月日を含める形で正確に記載してください。

- 記載例:

- 202X年3月1日

見積書の管理番号

見積書を管理するための番号です。必ず記載しなければならないものではなく、管理番号がない状態でも正式な見積書として認められます。基本的には、受注者が複数の見積書を管理しやすくするために付けるものであり、桁数や様式などは発行する側が自由に決められます。ルールに則って番号を割り振っておくことで、後から必要な書類を探す際も、スムーズに探せて便利です。また、取引先から見積書についての問い合わせがあった場合も、管理番号を伝えてもらうことで、双方の認識の食い違いが発生しにくくなります。

管理番号は、発行した順序がわかるよう、通し番号を使うのが一般的です。請求書番号と同様に、顧客番号、日付、取引番号などの要素を用いて、自分なりのルールを決めておきましょう。例えば、同じ契約に関連する書類には共通の番号を用いることで、書類を検索する際に役立ちます。なお、専用の見積書発行システムを使用して作成した場合には、自動的に管理番号が付与されます。

- 記載例:

- 見積書No.002-202X0301-005

見積書の発行者

見積書を発行した受注者側の会社名や屋号、住所、電話番号などの情報も必要です。発行者が会社の場合には会社名を正式名称で、個人の場合にはフルネームを記載します。会社名で発行する場合は、取引先からの問い合わせに対応するため、部署名や担当者名を追記する場合もあります。

また、住所や電話番号以外の連絡先として、問い合わせ窓口や担当者のメールアドレスも記載しておきましょう。社印の押印は必須ではないものの、押印がある方が書類の信頼性が高まります。電子見積書の場合は、押印ではなく電子署名を使います。

- 記載例:業務委託を受けるのが個人事業主・フリーランスの場合

- xx(屋号)

東京都xx区xx1‐2‐3 ××ビル〇階

自分の氏名(+印鑑)

TEL:090-xxx-xxx

Mail:xxx@xxx

- 記載例:業務委託を受けるのが法人の場合

- xx株式会社

東京都xx区xx1‐2‐3 ××ビル〇階

TEL:03-xxxx-xxxx

FAX:03-xxxx-xxxx

以下の記事でも詳しく解説しています。

見積書の有効期限

見積書には、有効期限も明記します。見積書を発行してから時間がたつと、市場環境の変化や原材料費の高騰などによって提供価格を変えなければならない場合があるためです。特に、初回注文限定といった理由で特別値引きを設定した見積書には注意が必要です。価格に関するトラブルを回避するためにも、必ず有効期限を記載しましょう。

有効期限の長さは、法的に定められてはいないものの、あまり長い期間を設定するのは適切ではありません。BtoB取引の見積書は2か月から半年程度に設定する場合が多く、個人事業主やフリーランスが発行する見積書では、1か月程度に設定するケースが多くみられます。有効期限を明記しておくことで、期日が迫った時期に取引先に発注の確認をするといったアプローチも可能です。

有効期限の書き方には主に、具体的な日付で期限を明記する方法、発行日から〇か月と記載する方法、次回価格改定時・契約更新時まで有効とする方法があります。ただし、個人事業主やフリーランスの場合は、契約更新の際に価格交渉がしにくい場合もあるため、有効期限を契約更新時までと設定する方法はあまりおすすめできません。

- 記載例:

-

- 御見積書有効期限:本見積書の発行日から1か月

- 御見積書有効期限:202X年1月11日まで

- 御見積書有効期限:次回契約更新時まで

見積書のタイトル

見積書には、書類の種類や目的がわかるようにタイトルを記載します。書類の上部中央に、「見積書」や「御見積書」などと記載し、見積書であることを示しましょう。タイトルの記載方法は特に決まっていないため、「御」は付いていてもいなくても問題ありません。また、見積書の業務内容を含めた「〇〇に関する御見積書」といった記載もできます。

タイトル部分はフォントサイズを大きくしたり、太字にしたり、下線を引いたりして視認性を高くするのがおすすめです。

- 記載例:

-

- 〇〇メディア向け原稿料に関する見積書

- 〇〇社向けERPアドオン開発に関する見積書

以下の記事でも詳しく解説しています。

見積もりの合計金額

見積金額の合計は、一般的に消費税込みの総額で記載します。見積書の場合、法的には消費税の記入義務がないため、合計金額は税込みでも税抜きでも問題ありません。しかし、最初から消費税込みの金額を示しておけば、取引先がひと目で価格を把握できます。その際は、税込みの金額であることもわかるようにしておきましょう。何らかの事情で税抜きの金額を記載する場合は、税抜きであることを明記します。

また、見積もりの合計金額は、見積もり内容に記載する各項目の合計金額と相違がないようにしなければなりません。漏れや抜けがないか、必ず確認しましょう。

- 記載例:次段以降のライター(文字単価)の場合

- 御見積金額(税込):¥6,600-

以下の記事でも詳しく解説しています。

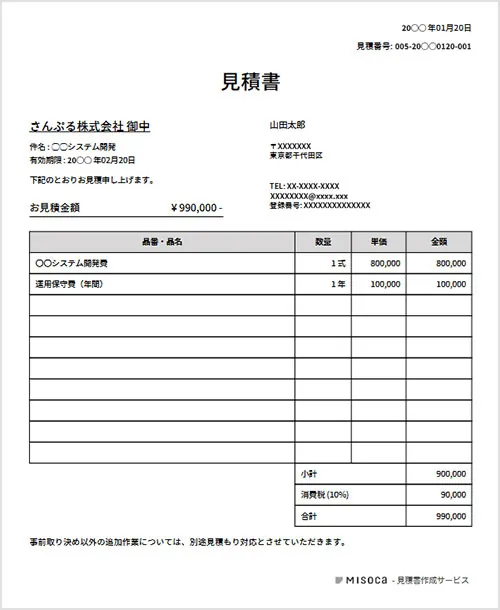

見積もり内容(金額の内訳)

見積もり内容で必ず記載しなければならないのは、「品目」「単価」「数量」「金額」です。

- 品目:「〇〇作成費」や「〇〇原稿料」など

- 単価:各品目の1件当たりの金額

- 数量:「本」「件」「式」「時間」などの単位を用いて、納品・役務を行う数量を記載

- 金額:品目ごとの合計額

以上のように、業務内容と業務ごとの単価を細かく示し、見積書の内訳が確認できる形で記載します。

【ライター・記者の場合】

| 内容 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 〇〇原稿料 | ¥1 | 3,000文字 | ¥3,000 |

| 内容 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|

| △△原稿料 | ¥3,000 | 1本 | ¥3,000 |

【エンジニアの場合】

| 内容 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 〇〇システム開発費 | ¥500,000 | 1式 | ¥500,000 |

| アドオン開発費 | ¥50,000 | 5式 | ¥250,000 |

| 運用保守費(年間) | ¥50,000 | 12か月 | ¥600,000 |

消費税

見積もり内容を記載したら、品目ごとの金額を合計して「小計」を示しましょう。小計の下の行には「消費税のみの金額」、さらにその下に「消費税込みの合計金額」をそれぞれ記載します。

消費税額は、小計に税率をかけて割り出します。また、記載時には、標準税率の10%と軽減税率の8%がそれぞれいくらなのか、わかるようにしておかなければなりません。ただし、軽減税率の8%が適用されるのは、食料品や新聞など一部の品目のみであるため、業務委託の見積書では、基本的に標準税率の10%分のみを記載します。小数点以下の端数が出た場合は、切り捨てにするケースが多くみられます。

【ライターの場合】

| 見積もり内容 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 〇〇メディア向け原稿料 | ¥2 | 3,000文字 | ¥6,000 |

| 小計 | ¥6,000 | ||

| 消費税 | ¥600 | ||

| 合計 | ¥6,600 | ||

| 10%対象 | ¥6,000 | 消費税 | ¥600 |

| 軽減税率8%対象 | ー | 消費税 | ー |

備考欄・摘要欄

備考欄・摘要欄には、以下のように見積内容に関する注意事項や補足事項などを記載します。

- 納品条件:納期、納品先など

- 業務範囲:業務の詳細

- 追加見積の可能性:業務の仕様変更、追加発生時の対応方法

- 支払条件:支払方法や振込手数料の取り決めなど

取引先に伝えたいことをわかりやすく明記しましょう。

- 記載例:

-

- 受注後、〇日以内(●か月以内)に納品いたします。

- 納品方式は、基本契約に従った方式で対応いたします。

- 事前取り決め以外の追加作業については、別途見積もり対応とさせていただきます。

- お振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

業務委託の見積書を作成する際の注意点

業務委託の見積書を作成する際は、業務内容や責任の所在を明確にする、安易な値下げをしない、誤字脱字や計算ミスをしないなど、いくつか注意点があります。スムーズな取引につなげるために、注意すべきポイントを解説します。

業務内容・責任を明確にしておく

業務委託で仕事を請け負う際は、具体的な業務範囲や業務における責任の所在などを、事前によく確認しておかなければなりません。この部分で取引先との認識がずれていると、トラブルの原因になりやすいため、注意が必要です。

見積もりの依頼を受けたら、早い段階で業務内容に関する認識をすり合わせて業務内容をまとめ、見積書の備考欄や摘要欄に反映させます。「修正対応は納品の1か月後まで」のように、わかりやすく記載しておきましょう。

また、業務委託では納品日や納品の定義も重要です。トラブルを避けるためには、いつまでに何をどこまで作業するのかを明確に記載します。加えて、「月末締め翌月末払い」のように、納品後の支払期日も確認して記載しておくとよいでしょう。

見積もり段階で安易な値下げを行わない

見積もり額は、材料や人件費などの必要経費を計算したうえで利益を算出し、適正な価格を設定することが大切です。注文を受けるために相場よりも大幅に低い金額を設定してしまうと、事業の継続に影響がおよぶことになりかねません。

例えば大幅な値下げをして安い金額で業務委託を行った場合、次回の受注時にも値下げを求められる可能性があります。また、低価格で仕事を請けているという評判が広まれば、別の取引先からの依頼時も価格交渉が困難になり、値下げ価格で受注せざるを得ない状態になりかねません。利益がほとんどない状態で仕事を続ければ、事業そのものが傾いてしまうでしょう。見積書を発行する際は、各業務の単価や経費などを明記し、根拠ある価格設定が重要です。

見積書の誤字脱字・計算ミスをしない

見積書は、受注者が発注者に対して最初に提出することが多い重要な書類です。見積書の段階で誤字脱字や計算ミスがあると、「業務でもミスが多いのではないか」というマイナスの印象を与えてしまいかねません。取引先の会社名や担当者名などの誤字は、特に悪い印象を与える間違いのため、入念な確認が必須です。

発行済みの見積書にミスがあった場合は、訂正や再発行をしなければなりません。取引先に提示した後にミスを指摘されたときは、まず謝罪をしたのちに適切な方法で訂正や再発行を行います。ちょっとしたミスが企業や担当者の信用度に影響することを肝に銘じておきましょう。

以下の記事でも詳しく解説しています。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

無料で使える見積書のテンプレート・雛形

見積書を作成する際は、テンプレートを活用しましょう。クラウド請求書作成ソフト「Misoca」では、シンプルで使いやすい見積書のExcelテンプレートを無料でダウンロードできます。複数のテンプレートの中から、自社に合う様式を選択し、業務に役立ててください。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

業務委託の見積書は、誤字脱字・計算ミスに要注意!

業務委託の見積書には、宛先、発行日、発行者、有効期限、見積もりの合計額、見積もりの内容などを記載します。取引を開始するきっかけにもなる重要な書類のため、誤字脱字や計算ミスに十分注意し、正確に記載することを心がけましょう。また、受注後に発注者との認識の相違からトラブルに発展するリスクを避けるため、見積もり内容はできるだけ具体的に記載し、備考欄には注意事項や補足事項も明記します。

弥生のクラウドサービス「Misoca」では、見積書や納品書、請求書、領収書といった業務に必要な書類をシンプルな操作で作成できます。便利な自動計算機能や管理機能があるため、ミスを減らせるうえに作業の効率化も可能です。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。