請求書は手書きでも問題なし!請求書の書き方とポイントを解説

監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)

更新

請求書をパソコンで作成する企業が増えている中、手書きで請求書を作成しても問題ないのか迷っていませんか?インボイス制度が始まって以降、手書きの請求書をどのように作成すれば良いのか疑問に感じていた方もいるでしょう。もちろん、必要な項目を記載して要件を満たせば、適格請求書(インボイス)は手書きでも構いません。

今回は、請求書を手書きで作成する際の書き方や注意点についてわかりやすく解説します。インボイス制度への対応方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

請求書に記載するべき内容

結論からお伝えすると、請求書は手書きで作成しても問題ありません。請求書には決まったフォーマットが存在しないため、作成方法はパソコンでも手書きでも構わないのです。

なお、取引に関する証憑として条件を満たすには、請求書に必要な項目を漏れなく記載することが必要です。インボイス制度では、適格請求書の要件を満たす記載事項が定められています。適格請求書の記載事項は下記のとおりです。

- 適格請求書の記載事項

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称

- 取引年月日

- 取引内容

- 取引金額(税込)

- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

- 軽減税率の対象品目である旨

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

- 登録番号

他にも支払期限や、振込手数料を請求元・請求先のどちらが負担するのか、個人事業主の場合は源泉徴収などについて記載する必要があります。必要事項を漏れなく正確に記載することが重要です。

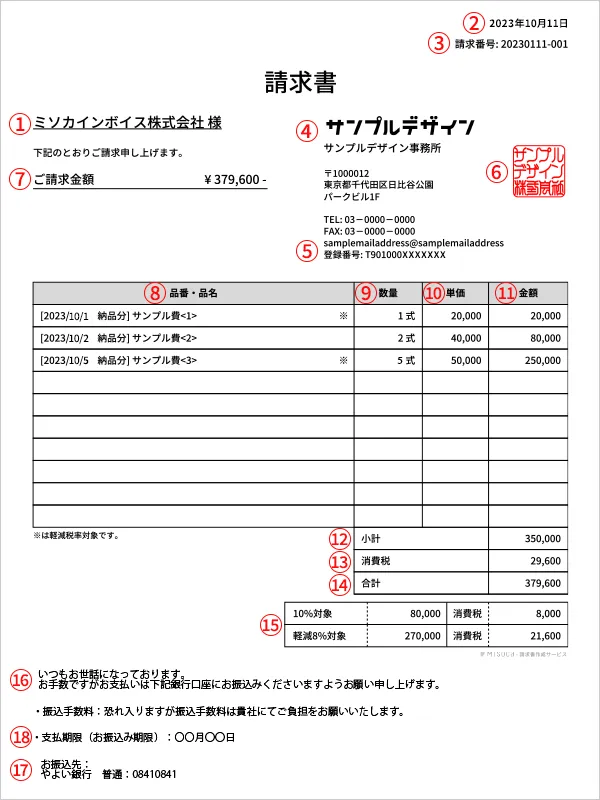

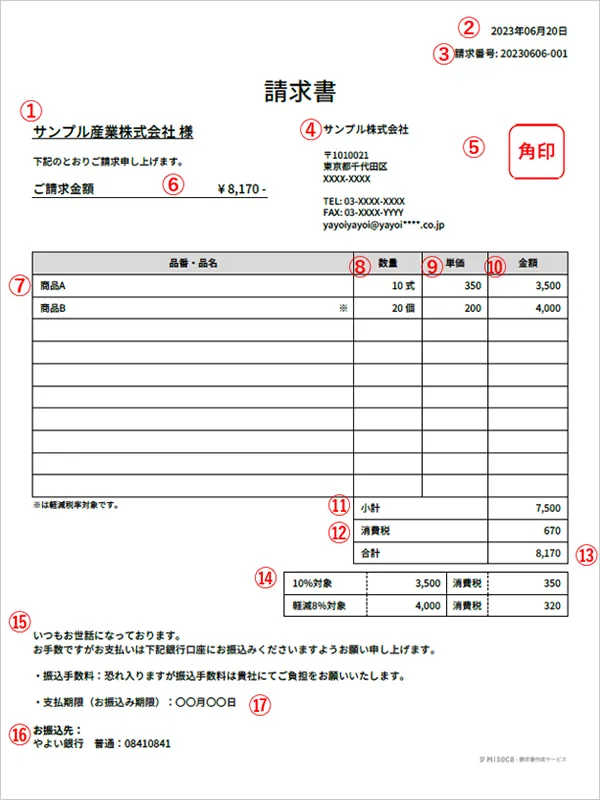

請求書の記載例

必要事項をきちんと記載した請求書とは、どのようなものなのでしょうか。ここでは、必要事項を漏れなく記載した請求書の例をご紹介します。適格請求書と、適格請求書が不要となる取引や免税事業者の場合の区分記載請求書の記載例は下記のとおりですので、参考にしてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を記載する前に確認すべきこと

請求書を記載する際は、事前にいくつか確認しておくべき事項があります。必要な情報はあらかじめ確認し、曖昧な点を残さないようにすることが大切です。

ここでは、請求書を作成する際の主な確認事項を紹介します。

請求日

請求日は、請求書を発行した日付です。ただし、取引先の締め日・支払い日のルールによっては、経費の計上月が変動する場合があるため、特に初めて請求書をやりとりする取引先については、請求日をどの日付に設定するべきか確認しておく必要があります。

請求金額

請求金額は、商品や役務提供の対価です。対価がいくらになるのかは、商品や役務を提供する前に見積書・発注書などで事前に了承を得ておきましょう。

支払期限

支払期限は、請求先がいつまでに請求金額を支払う必要があるかを伝えるものです。発注や契約時に相手先に伝えておくようにしましょう。

消費税

消費税は、商品・役務の対価にかかる税金のことです。取引内容が標準税率(10%)か軽減税率(8%)かを確認してください。

振込手数料

振込手数料は、対価の振り込みを行う際の金融機関の手数料です。請求元・請求先のどちらが負担するかを確認しておく必要があります。なお、ビジネスでは民法第485条における「持参債務の原則」にもとづき、支払い側が負担することが一般的です。

インボイス制度が開始されて、振込手数料の扱いも売手側負担、買手側負担で処理が異なります。事前に確認をしておくことが大切です。

インボイスの振込手数料についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

送付方法

請求書の送付方法には主に郵送、メール、FAXなどがあります。相手先の希望を事前に聞いておくようにしましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を手書きで作成する際の注意点

請求書は取引内容がわかる形で記載されていることが重要であるため、誰が読んでも取引の実態が確認できる表記で記載されている必要があります。パソコンで作成するか手書きで記載するかの違いよりも、請求内容が明確にわかるかどうかが重要なポイントと捉えてください。

手書きで請求書を作成する際には、文房具店などで販売されているものに記載するか、パソコンで作成した請求書のフォーマットを出力したものに記載します。筆記具には黒のボールペンを使い、見やすく丁寧な字で書きましょう。記載した本人が読めれば良いのではなく、受取手がきちんと読める字で書くことが大切です。

特に数字には字形の癖が表れやすいため、「0」と「6」、「1」と「7」などが明確に区別できるように書く必要があります。また、証憑は記録として残ることが重要であるため、こすると消えるタイプのボールペンは一般的には使用しません。

なお、請求書を書き損じた場合は、二重線などで訂正するのではなく、新しく作り直してください。請求書の差し替えが生じた際には、先に渡した請求書は返却してもらう必要があります。適格請求書の場合は、修正前・修正後の写しを両方保存することが義務付けられている点にも注意してください。

手書きの場合、登録番号や事務所名や住所、振込口座などが記載されたはんこなどを用意しておくと項目の漏れがないでしょう。

手書きで請求書を発行する際に用意するもの

請求書を手書きで作成する際には、必要なものがいくつかあります。下記を参考にご準備ください。

請求書の原本

請求書の原本は、手書きで作成する際に必要な未記入の紙の請求書です。文房具店などで販売されている請求書か、パソコンで作成して出力したフォーマットを用意してください。

封筒

封筒は、手書きで作成した請求書を封入するために使用します。A4サイズの請求書を三つ折りにして封入できる長形3号(120mm×235mm)か、A4サイズの請求書が折らずに封入できる角形2号(240mm×332mm)を用意してください。

添え状

添え状は、請求書を郵送する際に付ける送り状です。一般的に、添え状には挨拶文と内容物一覧を記載します。

切手

封筒に貼る切手は、全ての重量が25g以内なら84円です。25gよりも重くなると金額が変わるため注意してください。(2024年10月1日から50gまで110円になります。)

手書き請求書のメリット

請求書を手書きで作成することにより、パソコンで作成する場合にはないメリットを得られる場合があります。具体的なメリットは次のとおりです。

データ改ざんリスクが低い

手書きの文字には記載した本人の筆跡が残るため、パソコンで入力されたフォントのように誰が作成しても同じものにはなりません。一部の文字を書き換えるといった偽装を行いにくく、改ざん防止に役立つ点が大きなメリットです。間違いなく本人が記載した請求書として、信頼性の高い証憑を作成することができます。

金額の改ざんを防ぐには、金額の前に「¥」マーク、金額の後ろに「—(ダッシュ)」を記入しておくことが大切です。これにより金額の前後に空白がなくなるため、「0」を追記するといった改ざんができなくなります。データ改ざんリスクが低く、信頼性が高い点は手書き請求書に特有のメリットといえるでしょう。

内容をしっかり確認しながら書ける

請求書を手書きで作成することは、取引内容や金額を確認しながら慎重に記載できる点もメリットといえます。パソコンソフトなどでは複数の請求書を一斉に作成できる機能が備わっているものも少なくありません。

効率性という点ではパソコンソフトによる自動作成の方が優れているものの、作成された請求書を意識してきちんと確認しなければ記載事項の誤りに気づけない可能性があります。記載事項を一つひとつ確認せざるを得ないことは、手書きの請求書のメリットでもあるのです。

パソコンやプリンターのトラブルが起きても対応できる

機器に依存しない手書き作業なら、パソコンやプリンターなどにトラブルが起きて使用できないときにも請求書を作成できます。誤ってフォーマットを変更してしまったり、データごと消去してしまったりするリスクもないことから、機器やデータに起因するトラブルが発生する心配がありません。

急いで請求書を発行しなければならないときに、パソコンやプリンターの不調により相手先を待たせてしまうこともないでしょう。

電子取引のデータ保存の対象外

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法によって、「電子取引のデータ保存」が義務化されました。これは、法人・個人にかかわらず、ほぼすべての事業者が対応する必要がありますが、手書きで請求書を作成する場合は「電子取引のデータ保存」については対象外です。電子取引のデータ保存への対応には、要件に従った保存など一定の手間がかかりますが、請求書を手書きで行う場合はそうした手間は軽減することができます。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

手書き請求書のデメリット

手書き請求書には特有のメリットがある一方で、デメリットとなる面もあります。次にあげるデメリットを押さえたうえで、請求書を手書きで作成するべきか判断することが大切です。

請求書の作成に時間がかかる

請求書を手書きで作成するとなると、1枚1枚を書き上げるまでの時間がパソコンで作成する場合と比べて長くなりがちです。書き損じた場合には新たに作り直す必要があることから、労力の面でも大きな負担となりかねません。

特に、請求書の発行枚数が多い場合、請求書作成のために多くの時間を費やさなくてはならないでしょう。月末など請求書の作成業務が集中する時期には請求書作成にかかりきりになってしまい、他の業務が進まないことも懸念されます。

計算ミスや記載ミスのリスクがある

請求書を手書きで作成する場合、パソコンソフトの自動計算機能を利用できません。品目ごとの金額や合計金額を算出する際、あるいは消費税額や源泉徴収額などを算出する際には、人的ミスが発生するリスクと常に隣り合わせです。

また、商品名や取引先企業名、担当者名といった重要な事項を誤って記載してしまうおそれもあります。特に適格請求書は、記載しなければならない項目が決められています。1つでも抜けもれがあると再発行が必要であるうえ、買手側が仕入税額控除をできないなどのトラブルが起きます。計算ミス・記載ミスのリスクがある点は、手書き請求書のデメリットといえるでしょう。

買手側からデータの請求書を依頼される場合がある

販売相手によっては、手書きではなくデータの請求書を発行するよう依頼される可能性があります。紙の請求書に関しては、スキャナで読み取るなど電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たす方法でデータ化すれば、紙の原本は破棄することができます。

紙の請求書を紙のまま保存していても問題はありません。紙の請求書の保存場所や紙の請求書をスキャナで読み取って電子データに変換する手間やコストを考えると、最初からデータで請求書を作成することも視野に入れても良いかもしれません。いずれ手書きでは対応できなくなるケースが出てくる可能性がある点は、請求書を手書きで作成するデメリットの1つです。

保存場所が必要となる

前述のとおり、請求書には所定の保存期間が設けられています。紙の請求書に関しても同様に一定期間保存しておく必要があります。適格請求書は、発行側も受取側も原則的に7年間の保存が必要です。そのため、長期間紙で保存するためのスペースを確保しなくてはなりません。

販売先の件数が多い場合や、担当部署・担当者ごとに請求書を発行する必要がある場合、請求書は相当な量になることが想定されます。請求書は単に保存されていれば良いわけではなく、取引先や請求時期ごとに整理しておくことが重要です。

手書きの場合、発行作業の手間に加え、請求書や控えをファイルに綴じる手間や、ファイルを整理して保存する労力もかかります。保存のためのスペースと手間がかかることは、手書きの請求書をやりとりするデメリットといえます。

| 種別 | 請求書の保存期間 |

|---|---|

| 法人の場合 |

|

| 個人事業主の場合 |

|

| 副業で雑所得を得ている方の場合 |

|

| 適格請求書の場合 |

|

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

手書きの請求書を送る際の注意点

手書きの請求書は、基本的には取引先へ郵送することになります。続いては、手書きの請求書を送る際の注意点を押さえておきましょう。

メール便や宅配便では送らない

請求書や契約書、納品書などは「信書」にあたるため、メール便や宅配便で送ることはできません。送付する際には普通郵便を利用するのが一般的です。請求書を早く届ける必要がある場合には、速達を利用することもできます。メール便や宅配便で請求書を送らないよう注意してください。

封入の際はビジネスマナーを意識する

封書の送り方には、下記のようにさまざまなビジネスマナーが存在します。請求書は事業者として送付する書類のため、マナーを踏まえた送り方をしないと会社全体の信用を低下させる原因にもなりかねません。

送付方法のマナーを守り、相手先に失礼のないよう十分注意してください。

- 請求書を封筒に入れる際のマナー

- A4サイズの請求書を長形3号の封筒に入れる場合は三つ折りにする

- 三つ折りにする際は請求書の表面が内側になるようにして下側から折り込む

- 添え状は請求書の上に重ねて折り込む

- 請求書の冒頭(横書きの場合は左上)が封筒の表面上部に来るように入れる

余裕を持って送付する

請求先の締め日を事前に確認したうえで、余裕を持って送付してください。相手先は請求書を受領後に内容を確認したり、会計システムに入力したりする必要があります。郵送物が届くまでの時間や確認・入力が完了するまでの時間を想定し、早めに送付するのがマナーです。

やむをえず締め日直前に送付する場合には、請求先の担当者に連絡して了承を得ておくことをおすすめします。

中身が透けにくい封筒を使用する

請求書は、取引の詳細な内容が記載されている重要な文書です。第三者が記載事項を容易に見ることができないよう、中身が透けにくい封筒で送付する必要があります。一定以上の厚みがある封筒や地紋加工、二重になっているものなど、透け防止が施された封筒が望ましいでしょう。

封筒の宛名を書く際には、マナーを守って記載することも大切なポイントです。敬称は会社名の場合「御中」、担当者名の場合は「様」を用います。請求先の住所や宛名は、自社の会社名・住所よりも大きな文字で記載してください。

また、封筒の表に「請求書在中」と記載するかスタンプを押し、中身が請求書であることが一目でわかるようにしておくことが重要です。

郵便局の窓口で郵送依頼をする

郵送料金が不足していた場合、請求先が不足分を負担することになりかねません。料金不足とならないよう、封入した状態で重さを量ったうえで切手を貼付するか、郵便局の窓口で郵送依頼をすることをおすすめします。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

手書きでもインボイス制度に対応した請求書を作成可能

2023年10月よりインボイス制度が始まりました。適格請求書と従来の区分記載請求書の違いは、適格請求書発行事業者が発行することと必須の記載事項が追加されている点です。適格請求書発行事業者が発行する適格請求書として、必須事項が漏れなく記載されていれば、手書きでも適格請求書を作成できます。

適格請求書発行事業者以外は、区分記載請求書を発行します。

| 適格請求書の記載事項 | 区分記載請求書の記載事項 |

|---|---|

|

|

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書の発行は、請求書システムで効率化できる

請求書システムを導入することにより、手書きで請求書を作成する場合と比べて時間や手間を削減でき、請求書関連の業務効率化につながります。記載ミスや計算ミスのリスクを低減できる他、請求書作成ソフトによっては見積書や納品書などもまとめて作成可能です。

手書きの請求書にも良い点はあるものの、電子帳簿保存法への対応や人的ミスの抑制などを踏まえると、請求書システムを導入するメリットは大きいと考えられます。請求書システムを導入して、請求書発行の効率化を図ってみてはいかがでしょうか。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書作成サービスは「Misoca」がおすすめ

請求書は、取引の証拠となる重要な書類です。請求書を手書きで作成する際は、ビジネスマナーを意識し取引先に対し失礼にあたらないよう注意して作成してください。

手書きの請求書には、改ざんのリスクが少ないといったメリットがある一方、手間がかかり保存場所が必要といったデメリットもあります。また、人手による作業ミスはどれほど意識していても避けられないケースもあります。請求書の作成をよりスムーズかつミスなく進めるために、請求書作成サービスの導入を検討するのも1つの考え方です。

弥生のクラウド請求書ソフト「Misoca」は、請求書をはじめ、見積書や納品書などをまとめて簡単に作成できるクラウド請求書ソフトです。請求書の作成はもちろんのこと、メール送信や郵送の自動化、請求データの取り込みによる記帳の自動化などにも対応しています。

インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応済みのため、必要な要件を満たした請求書の発行・管理をより手軽かつ正確に行えます。手書きの請求書をデータ化したい場合は、ぜひ「Misoca」の導入をご検討ください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1

税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。