領収書在中の書き方は?どこに書くのか、封筒の選び方を解説

監修者: 市川 裕子(ビジネスマナー監修)

更新

領収書を送付する際、封筒に「領収書在中」と記載することはビジネスマナーとして一般化しています。ただし、使用する際は記載する位置や文字の色など、細かな点まで注意を払うことが必要になり、これらを正確に理解しておくことが重要です。

本記事では、「領収書在中」と記載する意味や記載方法に加え、領収書を入れる封筒の選び方、封筒に書く際の注意点、郵送方法などについて解説します。また、インボイス制度の導入よる領収書の取り扱い方の変化にも触れるので、経理・請求業務を担当される方や個人事業主の方はぜひ参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

「領収書在中」はどこに書く?正しい記載位置と書き方

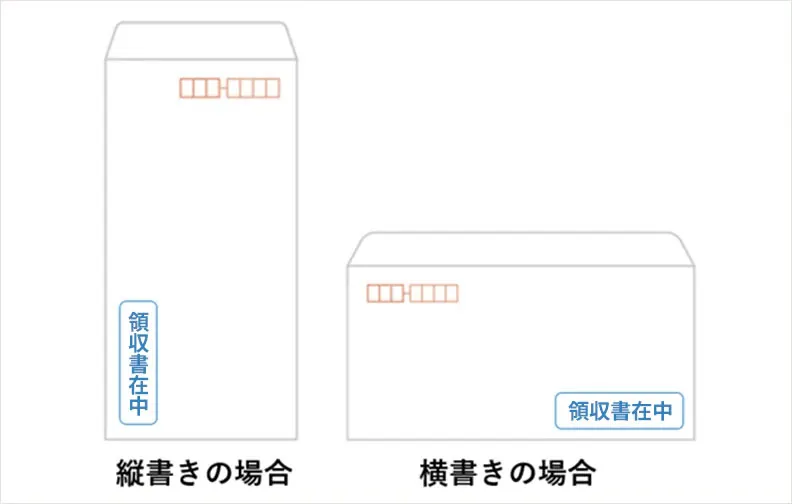

「領収書在中」の記載は封筒の表側に明記するのが一般的です。記載する位置については、封筒が縦型であるか横型であるかで異なります。以下では、それぞれの記入方法について解説します。

横書きで書く場合

「領収書在中」の記載位置に厳密な決まりはありませんが、横型封筒では右下に横書きするのが一般的です。宛名付近に記載する場合でも、「◯◯様」より下の位置に書きましょう。

記載に使用する色は黒または青が一般的です。赤い文字は「赤字」を連想させるため、ビジネスシーンでは避けるのがよいでしょう。また、文字を囲むことで、表示が明確になり目につきやすくなります。

さらに、「領収書在中」の横書き用のスタンプを準備しておくと便利です。スタンプを使用することで作業効率が上がり記載ミスも防止できます。

縦書きで書く場合

縦型封筒の場合も厳密なルールはありませんが、「領収書在中」は左下に縦書きするのが一般的です。横型封筒の場合と同様に、黒または青で記載し、文字を囲むとわかりやすくなります。また、縦書き用のスタンプを使用することで、作業効率が向上し手書きミスも防げます。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

「領収書在中」は書かなくても問題はない

そもそも、領収書を封筒に入れて相手に渡す際に「領収書在中」と記載をすることは、必須ではありません。しかし、領収書は金銭の受領を証明する証憑の一種であり、経理や税務にも伝える重要な書類です。そのため、「領収書在中」と記載することで受領側の紛失を防止し、適切な処理・保管を促すことに役立ちます。

仮に「領収書在中」の記載をせずに郵送した場合、封筒を開封するまで中身がわからず、担当者に届くまでに時間がかかる可能性があります。また、重要書類であることが認識されなければ、粗雑に扱われ、書類が破れたり紛失したりする危険性が増します。よって、記載することが仕事効率や安全性に繋がるという大切な行為といえるでしょう。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

「領収書在中」を含めた封筒の書き方

ここでは、角形2号封筒を扱うケースを具体例として、「領収書在中」を表面に書く場合と裏面に書く場合の違いを解説します。角形2号封筒はA4サイズの書類が折らずに入る大きさなので、重要書類の送付に多用されています。

表面の書き方

封筒の表面に記述するべき項目と、ビジネスマナー上において違和感がない記載方法は以下のとおりです。

- ・送付先の郵便番号

- 封筒に郵便番号を記入枠があれば、その中に郵便番号を記入します。記入枠がない場合、封筒の右上に郵便番号を記載します。

- ・送付先の住所

- 送付先の住所は郵便番号の下に記載します。記載する際、1文字分程度のスペースを空けると見やすくなります。郵便番号が記入されていれば、都道府県名の記載がなくても郵送は可能ですが、都道府県名は省略せずに記載することがビジネスマナーです。同じ住所に複数の建物がある場合もあるため、建物名やオフィスのある階数なども正確に記載してください。

- ・送付先の会社名、役職名、個人名

- 送付先の会社名は、住所の記載位置を目安に、1文字分程度下げた位置に記載してください。ビジネスマナー上、会社名や役職名を省略しないことが重要です。役職の名称や個人名は、書き出し部分が会社名と並ぶことを意識し、封筒の中央に記載します。その際、氏名は会社名よりも一回り大きな字で、役職名は氏名の右上に少し小さめに書きましょう。個人名には「様」をつけますが、不明であれば部署名に続けて「ご担当者様」と記載します。

また、送付先が個人ではなく部署に向けて送るケースであれば、封筒の中央部に部署名を書き、すぐ下に「御中」と記載します。会社名だけで記載する場合は、会社名のすぐ下に「御中」と記載してください。その場合、記載する位置は住所寄りにならず、中央部にくるようにしましょう。 - ・領収書在中を含む添え字

- 最後に「領収書在中」と記載し、必要に応じて「親展」「重要」といった添え字を加えれば、表面は完成です。

裏面

封筒の裏面に記載すべきなのは、送付元の情報です。ただし、繋ぎ目があるタイプの封筒を使う場合は書き方が異なります。継ぎ目がある封筒の場合、送付元の住所を継ぎ目よりも右側に記載し、送付元の会社名・部署名・氏名は、継ぎ目の左側に記載します。継ぎ目がない場合、送付元の情報は左側に寄せて書いてください。

- ・送付元の郵便番号

- 送付元の郵便番号は、記入枠があればその中に、記入枠がなければ住所の上側に横書きで記載してください。

- ・送付日

- 封書を発送する日付を、封筒の左側・上部に記載してください。

- ・送付元の住所

- 表面と同様、送付元の住所も都道府県から省略せずに、建物名や階数まで正確に記載してください。

- ・送付元の会社名、役職名、個人名

- 住所から1字下がった位置から、送付元の会社名や部署名を省略せずに記載します。

- ・封緘印または封字

- 送付する書類を封筒に入れ、封をしたら、封筒の封じ目に封緘印を押します。封緘印とは書簡印とも呼ばれ、重要な書類を入れた封筒の閉じ目に押すスタンプです。封緘印がない場合、「〆」「封」「緘」などの封字を、封をした境界部分の中央に記載します。なお、手書きで「〆」と書く際は、「×」とならないように注意してください。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

領収書在中以外の添え字を記載する場合

書類を入れた封筒に記載する「領収書在中」などの注意喚起は、「添え字」と呼ばれています。「添え書き」や「外脇付け」とも呼ばれます。添え字には「折曲厳禁」「重要」「至急」「○○在中」などがあり、その役割は封筒や封入された書類の扱い方や重要性を示すためです。

「領収書在中」と他の添え字を併記する場合は、並列して「領収書在中」が封筒の内側の位置への記載が一般的です。例えば、縦型の封筒に「親展」と「領収書在中」を併記する場合、2種類の添え字両方を封筒の左下に記述します。そして、「親展」の位置が左側(外側)で、「領収書在中」の位置が右側(内側)です。

主な添え字とその意味

添え字にはさまざまな意味を持つものが存在します。代表的なものは以下のとおりです。

- 親展:宛名以外の人による開封を禁じる表記です。

- 重要:封筒内に重要な書類が入っていることを意味します。

- 至急・急信:封筒内に対応を急ぐ書類が入っていることを意味します。

- 折曲厳禁:郵便局員や配達員、送付先に封筒や内部書類の折り曲げを禁じる表記です。

- 拝答・乞返答:封筒内の書類を見たうえで、返答を求める表記です。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

領収書を送付する際の封筒の選び方

領収書を送付する際に使用する封筒は、形状や色について厳密なルールはありません。しかし、ビジネスマナーとして一般的に使用されているサイズや色があります。以下では、封筒の選び方について解説します。

封筒のサイズは長形3号

領収書を入れるための封筒によく選択されるのは、長形3号です。長形3号は3つ折りにしたA4の書類が無理なく入るため、多くの場面で利用されています。さらに、長形3号には縦型と横型が存在していますが、どちらを使用しても問題ありません。また、A4の書類を折らずに封入できる角形2号も用意しておくと便利です。

封筒の色は白色か薄い青色

領収書などの重要書類を送る際に使う封筒の色は、特別に決められていません。しかし、「領収書在中」などの添え字を黒や青で書くことを考慮すると、添え字が目につかない封筒の色は避けた方が無難です。そのため、一般的に白色か薄い青色の封筒が使用されます。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

領収書を送付する際の注意点とポイント

領収書は信書に該当する重要な書類です。信書とは、特定単数の相手を対象として意志や事実を伝える文書を指します。送付する際、書類の入れ方や送り方など複数の注意点やビジネスマナーがあります。取引先に違和感を与えず、業務を効率的に進めるためにも、以下に解説する注意点とポイントを確認し、正しい理解をもちましょう。

領収書在中は領収書を封筒に入れる前に記載する

「領収書在中」と記述するタイミングは、封筒に領収書などの書類を入れる前にしましょう。書類を入れてから手書きで記載しようとすると、筆圧が不安定になり文字や囲み線がずれることがあります。また、油性ペンやスタンプを使用する際、中の書類にインクが移る可能性があるため、封入前に記載することをおすすめします。

領収書の金額によって送付方法を使い分ける

領収書は信書に該当するため、法的に宅配便で送ることはできません。そのため、郵便または信書便事業者のサービスを利用する必要があります。

通常の領収書であれば、普通郵便で送付しても問題ありません。ただし、収入印紙を貼った高額な領収書の場合は、追跡可能な簡易書留や特定記録郵便で送る方が安心です。これにより、万が一郵便事故が発生した場合でも、郵送の証拠が残り、「送付した・していない」といったトラブルを防ぐことができます。

送付状も同封する

封筒に領収書だけを入れて送ることはビジネスマナー上、適切ではありません。領収書を送付する旨などを記載した送付状も同封することで、送付先にていねいな印象を与えられます。

送付状はこちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

郵送したら先方に連絡する

領収書を郵送した後は、送付先の担当者にメールや電話で、その旨を伝えることが望ましいです。相手が領収書の届くタイミングを把握しやすくなり、円滑に対応できるようになります。

領収書の控えを保存する

税法上、受領した領収書は法人・個人事業主問わず原則7年間保管することが義務付けられています。発行側(売手側)も領収書の控えを作成した場合、原則7年間の保存が必要です。

また、法人で繰越欠損金の控除(赤字を次年度以降に繰り越す)の適用を受ける場合は、領収書の保管期間は10年となるため注意してください。

さらに、インボイス制度の導入により、適格請求書(インボイス)発行事業者には、自社で発行した適格請求書(インボイス)や適格簡易請求書の写し(控え)を保存する義務が生じています。

「適格請求書」に該当する領収書は記載要件を満たしたうえで、7年間保存する必要があります。この場合、適格請求書を交付した日(または受け取った日)が属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

領収書の郵送方法

領収書は信書に該当するため、郵便を利用する必要があります。郵便といっても複数の種類があり、それぞれ特徴や利用目的が異なります。普通郵便でも送付自体に問題はありませんが、「確実性を重視したい」「トラブル時の補償が欲しい」と考える方も少なくありません。そのため、企業の慣習や顧客の希望に応じて郵送方法を選ぶことも大切です。以下では、領収書の代表的な郵送方法を紹介します。

簡易書留

簡易書留を選択は、郵便物の引受日時と配達日時が記録されます。また、配送事故などで郵便物が届かなかった場合、最大5万円までの損害賠償を受けることが可能です。料金は普通郵便の基本料金に350円を加算した額となりますが、確実性を求める場合や土・日・休日を含む配達を希望する場合におすすめです。

特定記録郵便

特定記録郵便は、引受時に受領証が発行され、インターネットを通じて配送状況を確認できるのが特徴です。料金は、基本料金に210円を加算した額です。ただし、配達方法はポストへの投函となり、相手が実際に受け取ったことを示す受領証は発行されません。また、土・日・休日の配達は行われず、配送物が紛失した場合の損害賠償もありません。それでも、簡易書留よりも費用を抑えつつ、郵送記録を残したい場合に適した方法です。

レターパック

レターパックには「レターパックプラス」(全国一律600円)と「レターパックライト」(全国一律430円)の2種類があります。どちらも追跡サービスが利用でき、土・日・休日も配達可能です。レターパックプラスは、対面で手渡しによる配達が行われます。レターパックライトは、ポスト投函による配達で、厚さ3cm以内という制限があります。どちらも専用封筒を利用し、切手を貼る必要がありません。A4サイズの書類がそのまま入る利便性があり、損害賠償や配達日時指定はできないものの、追跡サービスの安全性やコストパフォーマンスに優れた選択肢です。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

領収書発行時の注意点

領収書を発行する際も、さまざまな注意点やビジネスマナーがあります。また、インボイス制度の導入によって変更点もあるため、以下に併せて解説します。

宛名は正式名称で書く

領収書の宛先には「(株)」や「(有)」と省略せずに、「◯◯株式会社」や「有限会社◯◯」と省略することなく正式名称で記載するのがビジネスマナーです。また、「上様」など、宛先不明の領収書の発行は望ましくありません。正式な表記で記載しましょう。

日付は省略せずに正しく記載する

領収書には、発行した日付も正しく記載しましょう。和暦でも西暦でも問題ありませんが、「R.7」ではなく「令和7年」、「25年」ではなく「2025年」のように、省略することなく記載してください。領収書は経理や税務に使用する証憑のため、正確性を重視しましょう。

金額を正しく記載する

領収書の発行後金額の改ざんを防止するため、「¥100,000-」や「金100,000円也」のように3桁ごとに「,」を入れ、金額の前に「\」「金」、後ろに「-」「円」などの記号を入れてください。

また、インボイス制度に対応した適格請求書を発行する場合、10%または軽減税率の8%の消費税率と、税率ごとに区分された消費税額を記載することが義務付けられています。見落とさないよう注意してください。

但し書きはなるべく具体的に記載する

領収書の但し書きは、金銭の使用目的を明確にするために記載されます。但し書きの書き方は、「◯◯代として」と記載するのが一般的ですが、先方とのあいだで代金の内容に誤解が生まれないよう、但し書きの記載は明確で具体的に記載することを意識してください。

税務調査が入った際にも、領収書に適切な但し書きが記載されていれば、金銭支払の使途が明確となり、調査官の業務も遅滞なく進行できます。

領収書の但し書きについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

所定の金額を超える場合は収入印紙と消印を入れる

税抜き金額が50,000円以上の領収書には収入印紙を貼り、消印を押します。収入印紙とは、経済取引に伴って作成する契約書や領収書などに貼付するもので、収入印紙の金額が印紙税です。

収入印紙を貼付しなかった場合、未納の印紙税額と、その2倍に相当する過怠税が課されます。つまり、当初の印紙税額の3倍を支払うことになるため注意が必要です。

なお、以下のような場合には、50,000円以上の領収書であっても収入印紙の貼付は不要です。

-

- クレジットカード利用時: クレジットカードによる支払いは信用取引であり、現金の授受がないためです。ただし、領収書に「クレジットカード利用分」などの記載が必要です。

- 電子データの場合: 領収書をPDF形式で発行したり、メールやFAXで送信したりした場合は、収入印紙が不要です。あくまで印紙税は紙媒体の領収書にのみ適用されます。

収入印紙の要否を正しく理解し、ルールを守ることで、税務面でのトラブルを防げます。

領収書の発行者名は正式名称を記載する

領収書には発行者の正式名称を記載する必要があります。会社名と住所が記載されたスタンプを押すことで簡単に対応可能です。印章や会社印は、領収書の発行に必須ではありません。しかし、偽造防止や、発行者の正当性を証明するために押印を推奨しています。

適格請求書として発行する場合は登録番号を記載する

インボイス制度開始以降、領収書を適格請求書として発行する場合には「登録番号」の記載が義務となっています。登録番号とは、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた事業者に対して通知される番号です。登録番号は、法人であれば「T+法人番号」、個人事業主などは、「T+13桁の数字」です。個人事業主の登録番号は、マイナンバーや法人番号と重複しない事業者ごとの番号となっています。

なお、登録番号は適格請求書発行事業者への登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されます。登録番号で検索することで、「事業者の氏名・名称・登録年月日」などの情報の確認可能です。

インボイス制度に対応した領収書の書き方についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

領収書在中の書き方と送り方のマナーを正しく知ろう

「領収書在中」の記載は義務ではありませんが、重要書類の紛失防止や適切な処理を促すため推奨されています。横型封筒では右下、縦型封筒では左下に記載するのが一般的で、黒または青インクを用い、四角で囲むとより明確になります。封筒の表面には送付先情報を、裏面には送付元情報や封緘印を記載するのがビジネスマナーです。また、領収書の送付時には送付状を同封し、追跡可能な方法で郵送することが安全性の配慮が求められます。

さらに、インボイス制度の導入により、適格請求書の写し(控え)を保存する義務があり、ビジネスを円滑に進めるために、今一度、領収書の発行方法や取り扱い方を見直しておきましょう。制度の理解や最新情報を的確に入手し、最新の取り扱いに対処できるようにしておきましょう。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者市川 裕子(ビジネスマナー監修)

マナーアドバイザー上級、秘書検定1級、ビジネス実務マナー、硬筆書写検定3級、毛筆書写検定2級、収納アドバイザー1級、など。 出版社や人材サービス会社での業務を経験。秘書業務経験よりビジネスマナーとコミュニケーションの重要性に着目し、資格・スキルを活かし、ビジネスマナーをはじめとする各種マナー研修や収納アドバイザー講師として活動。